この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。

さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分のうちにわきあがってきたことにあると思うからだ。

私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。

それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)

●前回まで

父親に投げつけられた林檎が背中にくい込んだままのグレーゴルは、もう1カ月以上も苦しんでいる。そういうかわいそうな存在になったことで、家族も同情し、夜だけは居間のドアを開けてくれるようになった。グレーゴルは自分の姿が家族に見えないよう、暗闇の中にうずくまりながら、自分抜きの家族団欒の姿をながめ、その声を聞く。

家族はそれぞれに仕事を始めていた。父親は銀行の用務員、母親は下着を縫う内職。妹は店員として働きながら、もっといい職に就くために速記とフランス語の勉強もしている。

父親は金ボタンのついた制服を家でも脱ごうとせず、いつも椅子でうたた寝をする。寝室で寝かせるのに、母親と妹はひと苦労だ。父親は自分の人生を嘆きながら、妻と娘に世話をかける。

●「余裕」を失っていく

このように家族は働きづめで疲れ果てていた。だから、グレーゴルのことを気にかけるのも、最低限必要な場合だけだった。それ以上の余裕が家族の誰にあっただろう? 家計はますます切り詰められていった。女中にもひまを出すしかなかった。代わりに、大柄で骨張った掃除婦が白髪をふり乱しながら朝と晩だけやってきて、いちばん骨の折れる家事をこなした。それ以外はすべて母親が、山のような針仕事の合間にやるのだ。そればかりか、家族が大切にしてきたアクセサリー類も売り払うことになった。冠婚葬祭や遊びに行くとき、それらを身につける母親や妹は、じつに嬉しそうだった。それを売ることになったとグレーゴルが知ったのは、晩にみんなが集まって、どのくらいで売れるか相談しているのを聞いてしまったからだ。

家族が「働きづめで疲れ果て」ることになったのは、稼ぎ手であったグレーゴルが虫になったことが原因だが、そのグレーゴルはもはや気にされなくなっていく。

「あなたがこんなことになったから」と嘆き続けられるのもつらいものだが、その時期を過ぎて、もはやかまってもらえなくなるというのも、つらいものだ。

「余裕」というのは重要で、それがなくなると、家族のことでさえ、かまっていられなくなる。それでも最低限必要な場合だけは気にしてもらえるのは、まだしも家族ならではと言えるのかもしれない。見捨てて死なせるわけにもいかないのが家族だ。この一線のあるなしは大きい。

女中にひまが出される。この女中とは、グレーゴルが虫になっても残ってくれていた、少女のアンナのことだ。代わりに、掃除婦という新しい人物がここで登場する。掃除婦は今後、かなり重要な存在だ。カフカはなぜ彼女を登場させたのか?

家族の経済状態が苦しくなってきたことを表現するためか。それだけのための登場だったのが、結果的に活躍することになったのか。それとも、最初からある程度、先のことまで考えていたのか。それはわからない。

アンナはさほど活躍しなかった。出してみて、流れにまかせるのが、カフカの書き方ではないかと思う。

掃除婦は「朝と晩だけ」やってくる。時間限定なので、その分、安いのだろう。掃除婦のほうでも、何軒もかけもちしているのだろう。しかし、安いお金で各家庭の「いちばん骨の折れる家事」ばかりをやらされるというのは、かなり大変そうだ。「大柄で骨張った」という体格のよさ、丈夫さがなければとても勤まらない。

家計の苦しくなったザムザ家で、まだ掃除婦を雇うというのは、今の感覚からすれば贅沢な感じもするが、当時としては普通のことなのだろう。貧しい家庭の「いちばん骨の折れる家事」をやらされる、さらに貧しい人たちがいたということだ。

雇い主であるザムザ家が経済的に苦しいとしたら、掃除婦の家はどれほど苦しいか。ザムザ家で売り払うことになったアクセサリー類のようなものも、掃除婦の家にはありそうもない。

ザムザ家が大切にしてきたアクセサリー類には、代々伝わってきたものもあるだろうから、それを自分の代で売るというのは、罪悪感もあるだろう。先祖よりも落ちぶれてしまったという、ふがいなさが悔しくもあるだろう。持てる者の悲しみではあるが。

このアクセサリー類は、ふだんは使っておらず、冠婚葬祭とかどこかに遊びに行くとか、特別なときだけに使っていたようだ。それだけに身につける喜びも大きい。そういう家族の喜びだったものが、お金に変えられていく。モノをお金に変えるのはともかく、喜びをお金に変えるのは、こたえるものだ。

貧しいときのほうが幸せだったなどと、金持ちになってから言う人がいるが、それはあとで金持ちになったから懐かしく思い出せるだけで、貧しさとは喜びまでお金に変えていかなければならないということだ。

これはチャップリンの自伝に書いてあることだが(『チャップリン自伝――栄光と波瀾の日々』中里京子訳 新潮文庫)、作家のサマセット・モームが、チャップリンと一緒にスラム街に行ったときのことを、こんなふうに書いたのだそうだ。

「わたしには、彼がスラム街へのノスタルジアに囚われているように思える。(中略)おそらく彼は、貧困と窮乏に苛まれた少年時代に手にしていた自由を(中略)懐かしんでいるのだろう」

そして、ロサンゼルスの「もっとも貧しい地区」を歩いたときに、チャップリンが、

「ねえ、これこそ本物の暮らしですよね、そうでしょう? それ以外のものは、みんな見せかけですよね」

と言ったと。

このサマセット・モームの記述に対して、チャップリンは激怒している。そんなことは言っていないし、ノスタルジアも感じていないと。そして、

「貧しさを魅力的なものに見せようとする態度は不愉快だ」

と真っ向否定している。

チャップリンは貧乏賛美を許さない人だった。

「わたしにとって貧困とは、魅力的なものでも、自らを啓発してくれるものでもない」

と書いている。

●自分のせいにされた人間の敏感さ

さらに、みんながいつもいちばん嘆いていたのは、引っ越しができないということだった。今の経済状態では、この住まいは広すぎる。でも、グレーゴルを連れてどうやって引っ越したらいいのか、誰も思いつけなかった。しかし、グレーゴルにはよくわかっていた。引っ越しの障害になっているのは、自分のことだけではないと。ぼくのことだけなら、空気穴をいくつか開けた箱に入れれば、簡単に運べるはずではないか。それなのに家族が引っ越すことができないのは、完全に絶望しているからだ。親戚や知人の誰も経験したことがないほどの不幸に打ちのめされているという思い、それがむしろ大きいのだ。

貧乏になったから、それにふさわしい部屋に引っ越しをする。それはある種、前向きな態度だ。未来のために、プラスになる行動をとるのだから。

しかも、引っ越しをするためには、荷造りとか運搬とか、引っ越しの費用の工面とか、さまざまな面倒がある。

絶望に打ちのめされていたのでは、そういう前向きな行為、面倒なことは、なかなかできない。棒で打ちのめされた人間は、すぐに病院に行ったほうがいいとわかっていても、路上で倒れたまま動けず、動く気にもなれないのと同じだ。

虫になったグレーゴルという、引っ越しをするのに大きな障害になりそうなものがあったら、それを言い訳に、ずるずると先延ばしにしてしまうというのは、大いにありそうなことだ。

自分のせいにされた人間というのは、それが本当に自分のせいなのか、それともみんなの隠れた願望の大義名分にされているだけなのか、敏感に気づくものだ。たとえば「おまえがいるから離婚しないんだ」と言われた子どものように。

いずれにしても、ザムザ家が絶望にとらわれているのはたしかだ。みんなで働きだして、がんばってはいるが、そこには「不幸に打ちのめされている」という絶望がある。

貧乏人が世間の人たちからどんな目にあわされるか、家族の者はとことん味わわされることになった。父親は下っぱの銀行員の朝食まで買いに行かされ、母親は他人の下着に身を捧げ、妹は客に命じられるまま、カウンターの奥で右往左往していた。家族は力を尽くしていたが、もうこれがせいいっぱいだった。そんな様子を目にするとき、グレーゴルの背中の傷がまた痛みはじめるのだった。まるで今できたばかりの傷のように。父親を寝かせたあと、母親と妹が居間に戻ってきて、仕事の手を休めて互いに身を寄せ合い、頬と頬がふれんばかりにしてすわっているとき。それから母親がグレーゴルの部屋を指差し、「ドアを閉めて、グレーテ」と言うとき。グレーゴルはまた暗闇に取り残されるが、そのあいだにも隣の部屋では女たちの頬の涙が混じり合ったり、あるいは、涙すら出ず、ふたりでテーブルをじっと見つめていたりするのだった。

貧乏人に対して世間は、自分たちならやらないような仕事をやらせようとする。汚れ仕事やきつい仕事や雑用などだ。そうすることで、優越感を覚え、自分がそちら側ではないことの安心感を得る。貧乏なほうは、相手の中にその優越感と安心感を見てとる。つまり、こちらに対する侮蔑と嘲笑と決してそこから這い上がらせないぞという悪意を感じ、当然、屈辱と反発と将来への不安を感じる。

しかし、それはまだいいほうだ。地位が固定的になってくると、もはや侮蔑や嘲笑や悪意さえなくなる。そういう人たちがそういう仕事をするのは当然ということになり、何も思わず、何も感じなくなる。ちりとりや箒に侮蔑も同情も感じないように。

父親や母親や妹は、世間からつらい目にあわされているが、まだ前者の段階だ。しかし、掃除婦に対するザムザ家の態度は、もう後者の段階だ。

父親や母親や妹が、自分たちと比較するのは、前にあったように、「親戚や知人」たちだ。「親戚や知人の誰も経験したことがないほどの不幸」だから、「打ちのめされている」。たんなる絶望ではなく、「完全」な絶望とまで感じている。

しかし、だったら、掃除婦はどうなるのか? もはや比較の対象にさえ、されていない。こんな貧しい家の掃除婦に雇われるなんてかわいそうにと同情することもないし、「いちばん骨の折れる家事」をやらせることで優越感を覚えることもない。ただ、そういう仕事をする人として、何も気にされていない。もはや、不幸比べの埒外にいるのだ。

「大柄で骨張った」「白髪をふり乱しながら」という姿は、まさにそういう仕事にふさわしく、何も苦にしていないように見えるだろう。しかし、最初からそういう姿だったはずはない。やっている仕事にふさわしい姿になっていかざるをえなかっただけだ。

彼女がもし、このようにたくましくなかったら、どうなっていただろうか? おそらく、もう死んでいるのである。貧しくとも健康でいられる身体の丈夫さと、耐え抜いていく精神力を持つことができた人間だけが、生き抜いているのだ。

よく、貧しい地域に行った人が、「みんな生き生きとしていて、まったく不幸そうではない」などとルポしたりするが、それは当然で、そういう状況でも生き生きできるほどの者でなければ、生きていけないということだ。そうでない者は死んでいるのだ。

みんながたくましく生き生きしている地域というのは、だからむしろ、ぞっとしないといけないし、改善のための手をさしのべないといけない。病人とか障害者とか、弱い人たちの姿も目立つ地域のほうが、じつはまだましな場合もある。

楽しそうだから放っておこうというのは、おそろしく残酷なことだ。目の前に出てこられない人、もう死んでいる人のことを、つねに考えてみる必要がある。人間にはせっかく想像力があるのだから。

●もぐらの目には掃除婦は巨大だ

カフカ自身は、裕福な家庭に生まれ、不自由なく育っている。前にも書いたように家には女中や料理人がいた。そんなカフカだから、掃除婦のことはやはりあまり目に入っていなかったのではないか、ここで登場させたことにも特に意味はないのではないか──ということはありえない。

カフカが勤めていたのは半官半民の労働者傷害保険協会だ。仕事中にケガをした労働者の相手をすることもあった。こんなエピソードがある。建築現場で左足を砕かれた老齢の労働者が、法律上の不備のせいで、カフカの勤めている労働者傷害保険協会から年金をもらえそうになかった。そのとき、有名な弁護士が乗り出してきて、お金をもらえるようにしてあげた。しかも、その障害者の老人から1円の報酬ももらわずに。この弁護士にこっそり依頼し、支払いをしていたのが、じつはカフカだったのだ。

また、カフカの父親は高級小間物店を営んでいて、従業員を何人も使っていた。その従業員に対する父親の態度に、カフカは子どもの頃から心を痛めていた。そのことをのちに『父への手紙』に書いている。父親は人使いが荒く、従業員を罵倒することもあり、間違った商品を差し出されると払い落としたりもしたと。父親は従業員を「給料を支払う敵」と呼んでいたそうだ。そういうことが、「ぼくを苦しめ、恥じ入らせるようになりました」とカフカは書いている。「他人をこんなふうに罵倒できるということが、ただもう恐ろしくて理解できなかった」「ぼくは必然的に、従業員の側についたのです」

こういう人が、掃除婦を「大柄で骨張った」「白髪をふり乱しながら」と描写するとき、それがたんなる揶揄やコミカルさを出すためであるはずはなく、その登場も、当然、ザムザ家の境遇との対比が意識されていたはずだ。

だいたいが、もぐらやねずみや虫の視点から世の中を見ようとした人なのだから、掃除婦が目に入らないわけがない。

掃除婦よりも、その掃除婦を雇うことができるザムザ家のほうが絶望しているのは、しかし無理もない面もある。

人は落差に弱い。持っていたものを失うのは、もともと持っていないよりもつらいことがある。手元に10億円ないからといって悲しむ人は少ないだろうが、いったん手にした10億円を失ったら、失意で自殺する人もいるかもしれない。恋人がいなくても平気だった人でも、いったん心底好きな人ができてから、その人を失えば、とても平気ではいられない。

余裕のある暮らしから、貧乏生活に転落したばかりのザムザ家にとって、今がいちばんきつい時期かもしれない。客観的にはそこまで絶望することではなくても、家族の主観としては「完全」とまで表現するほどの絶望なのだ。「『どん底まで落ちた』と言えるうちは、まだ本当にどん底ではない」というシェークスピアの境地(『リア王』)を、ザムザ家の家族はまだ知らない。

「父親は下っぱの銀行員の朝食まで買いに行かされ」のところが、なぜ「朝食」なのかはよくわからない。日本の中学生だと、お昼にパンを買いに行かされるというのはひとつの典型だが、そうした何らかの意味合いがあるのかもしれない。ご存じの方は教えていただきたい。

●自分の手で引き受けたいが、手はもうない

金ボタンのついた制服を着たまま椅子で居眠りする父親をなんとか寝室で寝かしつけたあと、母親と妹は仕事の手も休めて、ふたりで身体を寄せ合っている。そんな姿を見せないようにか、あるいはたんに夜もふけたからか、グレーゴルの部屋のドアは閉められ、母親と妹は涙を流したり、あるいは涙さえ出なかったりする。

そんなとき、グレーゴルの背中の傷が痛む。家族を不幸にしてしまった罪悪感ということなのだろう。ストレスがかかったとき、身体の弱い部分が痛みだすというのは、よくあることだ。天気が悪くなるだけでも古傷が痛んだりする。しかし、背中に傷を作ったのは家族でもある。自分を傷つけた相手に対する罪悪感で、その傷が痛むのだ。そのとき、いったいどういう気持ちになるのだろうか?

このあと、グレーゴルの心境が書かれている。

昼も夜も、グレーゴルはほとんど眠らなかった。時折、こんなことを考えた。今度ドアが開いたら、以前と同じように、家族の問題をすべてまた自分の手で引き受けようと。久しぶりに、社長や支配人のことが思い出された。店員たちや見習いたち、のみこみの遅い雑用係、別の会社の2、3人の友達。地方のホテルの客室係の女の子は、つかの間の甘い思い出だ。帽子屋のレジの彼女には、本気で結婚を申し込んだけど、遅すぎた。──そんな人たちの顔が、見知らぬ顔や忘れていた顔に混じって、頭のなかに浮かんできた。しかし、彼や彼の家族を助けてくれそうな人は誰もいなくて、みんなよそよそしかった。彼らの姿が消え失せると、グレーゴルはほっとした。

グレーゴルは眠らなくなっている。

カフカの日記にこういう言葉がある。

うちの家族に対するぼくの位置がすでに十分に刑罰なのだ。ぼくはこの刑罰にひどく苦しんできたので、もうけっして回復しないだろう(ぼくの睡眠、記憶力、思考力、ほんの些細な心配事に対する抵抗力すら、取り返しのつかぬほど弱まっているが、奇妙なことにこれは、長い監禁生活のもたらすものと同じ結果である)。

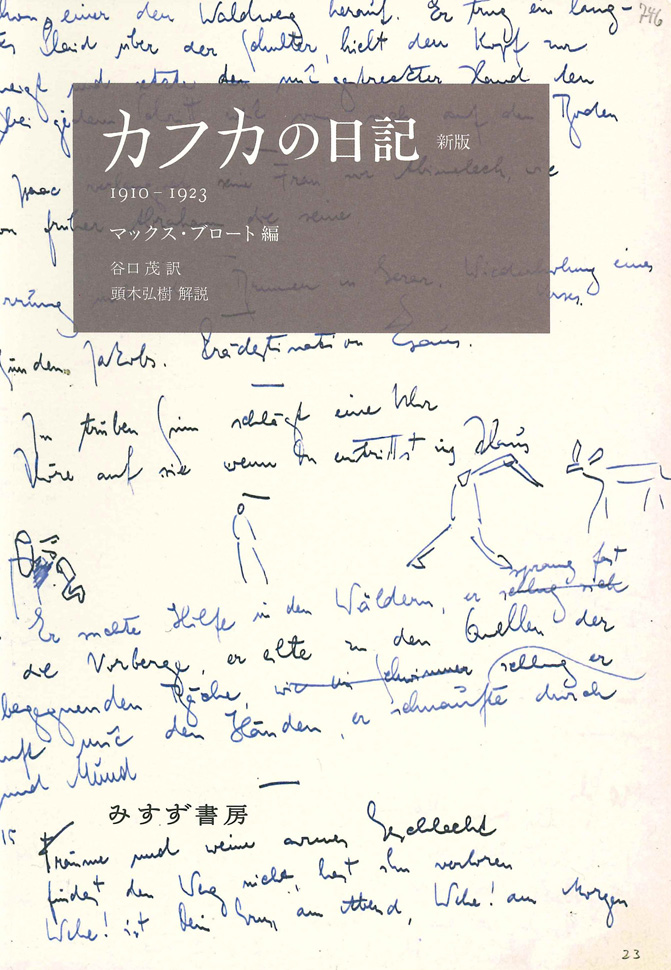

1914年12月5日(『カフカの日記 新版』谷口茂訳 みすず書房)

『変身』の一節と言われても、信じてしまいそうだ。

グレーゴルが眠れなくなったのは、長い監禁生活のせいだろうし、家族に対する自分の位置に苦しんできた結果だろう。

それでも、グレーゴルは今でも、家族を助けたいと思っている。以前と同じように。ここで「家族の問題をすべてまた自分の手で引き受けようと」と訳した文には、原文でも「手」という言葉が使われている。しかし、グレーゴルにはもう手はないのだ。あるのはたくさんの脚だけだ。

●知らない人のことまで、なぜ思い浮かぶのか?

久しぶりに職場の人たちのことを思い出したりする。その流れで、他の会社の知り合いのことも。そしてさらに、出張先での短い恋のことまで思い出す。結婚しそこねた女性のことも。

そういう人たちの顔を思い出すのはわかるが、そこに「見知らぬ顔や忘れていた顔に混じって」という一節がある。「忘れていた顔」はまだいいとして、「見知らぬ顔」とはどういうことなのか?「見知らぬ顔」がどうして頭のなかに浮かぶのか? 原語は Fremden で、英訳ではほぼすべて strangers となっている。邦訳ではほぼすべて「見知らぬ人」か「知らない人」になっているが、ただ中井正文訳(角川文庫)だけは「なじみの薄い(姿)」と訳されている。これがいちばん適切な訳なのかもしれない。もともとなじみの薄い顔や忘れかけていた顔を思い出すというのならわかる。あるいは、たんに家族以外の「他人」という意味なのかもしれない。

ただ私は、こんな個人的な体験を思い出した。入院生活もかなり長くなっていたときのことだ。大学は休学していて、もうずいぶん行っていない。ふと、教授の顔や、同じ専攻の学生の顔などが思い浮かぶ。他の学群の知り合いの顔も浮かぶ。楽しかった映画祭やコンサートでちょっと出会っただけの人の顔も浮かぶ。しかし、どの顔もずいぶん遠い。懐かしくも感じるが、ずいぶん遠くなってしまったなあとも感じる。休学はしていても、まだ学生なのだが、もう別の世界の人たちのようだ。

そんなとき、ぜんぜん知らない顔も脳裏に浮かぶのだ。誰だろうこれは? と思ってしまうような顔だ。よく考えると、それは病院の窓から見ただけの通行人の顔だったりするのだ。ずっと入院していると、世間が遠くなるので、濃い知り合いだったはずの人たちと、窓から見ただけのまったくの他人が、かなり等価になってしまうのだ。知り合いとそうではない人の区別があまりなくなるわけだ。通常の生活ではありえないことだろう。それに気がついて、ぞっとしたことがある。

もしかするとグレーゴルの脳裏に知らない人の顔まで浮かんだというのも、長い監禁生活のせいがあるのかもしれない。

●ケアは感謝されるか、怒られるか

そうすると今度は反対に、家族のことなんか心配する気にはまったくなれなくなった。ひどいあつかいに対する怒りがこみ上げてきて、それだけで心がいっぱいになった。食べたいものなどなかったが、食料貯蔵庫にどうやってたどり着くか、計画を練ったりした。たとえお腹は空いていなくても、自分にふさわしい食べ物を得たかったのだ。今では妹は、どんな食べ物を出してあげたら兄が大喜びしてくれるかなど、まったく考慮しなくなっていた。朝と昼、ありあわせの食べ物を大急ぎでグレーゴルの部屋に足で押し込んでから、店に走って行った。それらの食べ物をグレーゴルが少しは食べてみたのか、それとも──ほとんどの場合そうだったが──まったく手をつけていないのか、そんなことにはおかまいなしに、夕方になると箒でさっと掃き出してしまった。妹が部屋の掃除をしてくれるのは、今では決まって夕方で、これ以上早くすませることはできないという掃除の仕方だった。壁際には汚れがたまって層になっていたし、そこかしこにゴミやほこりがもつれあった塊が転がっていた。最初のうちは、妹が部屋に入ってくるたびに、グレーゴルは特に汚れの目立つところにわざといて、暗に非難してみせた。しかし、何週間そこにいようが、妹が態度を改めることはなさそうだった。妹にだってもちろん汚れは見えていたが、彼女はそれを放っておこうと決めてしまったのだ。しかも、グレーゴルの部屋の掃除は自分の領分だと、これまでにないほど神経をとがらせて監視していた。もっとも、神経過敏になっていたのは彼女だけでなく、家族全員だったが。

知り合いの幻影が消えると、今度は気持ちが逆に働く。グレーゴルもついに、「家族のことなんか心配する気にはまったくなれなく」なる。

自分に対するあつかいがよくないからだ。以前は妹に感謝ばかりしていたグレーゴルだが、今では怒りで心がいっぱいになっている。

グレーゴルは食べたいものもないし、空腹でもないのに、食料貯蔵庫に行こうとする。「自分にふさわしい食べ物」を得るためだ。この「自分にふさわしい」というところが肝心で、求めているのは食べ物ではなく、尊厳の回復だ。

世話をされるというのは、感謝するか、腹が立つかの2極になりやすい。自分で自分の世話をすることのできなくなった人間は、世話をしてくれる人がいれば、それはありがたい。とても感謝することになる。しかし、その世話が雑であれば、その苦痛は日増しに大きくなっていく。少しはやってくれているだけ感謝すべきだし、手抜きになっていくのはしかたないと、理屈の上では思えたとしても、どうしても怒りがこみ上げてしまう。

世話をするほうも、徹底してやっていると、そこにはひとつの達成感、やりがいがあるし、ケアしている相手が生き生きとしてきて、感謝の気持ちが伝わってくれば、気持ちもいい。

しかし、同じことが続いていれば、お互いに、いつまでも感動しているわけにはいかなくなる。すべてがだんだんあたりまえのことになっていく。そうすると、つまらない。

そこに、他のことでどうしても忙しくなって、これまでのように世話するわけにはいかないとなると、手抜きの大義名分が得られるわけだ。

だんだん手抜きになっていって、あきらかに相手が不健康な感じになっていって、感謝よりも不満が強く感じられるようになってくると、達成感もやりがいも喜びもなくなってきて、ますます手抜きをするようになってしまう。「以前のようにちゃんと」と回帰することはとても難しい。

妹は以前は、兄の世話に燃えていた。どうすれば兄がより快適になるか、心を配っていた。食べ物も、たんに兄の口に合うものを出そうとするだけでなく、喜んでもらえるもの、それも「大喜び」してもらえるものを出そうとしていた。しかし、そういう熱、親切が失われてしまった。

いったん雑になってくると、それはどんどんエスカレートしていく。それでもまあ、兄は死なないでいるのだから、いいだろうくらいになってくる。自分だって大変なのだから、兄だって少しは我慢すべきなのだとさえ、思うようになっていたかもしれない。

しかし一方で妹は、「グレーゴルの部屋の掃除は自分の領分だと、これまでにないほど神経をとがらせて監視していた」。これは矛盾して感じられるかもしれない。汚れをためておいて、自分の領分とはどういうことなのか?

しかし、これは決して矛盾してはいない。手抜きをしているからこそ、手出しをされたくない。そんな弱みを突かないでほしい。急に横から出てきて、今の状態だけ見て、汚れがたまっているからといって手出しされたりしたのでは、たまったものではない。これまでずっと兄を世話してきたのだ。その長い道程があるのだ。今、兄のことをひどい目にあわせているとしても、それはこれまでの流れがあってのことなのだ。

仕事でもそうだろう。やりたくない仕事だが、他にやる人がいないので、自分が一手に引き受けてきた。やりたくない気持ちを抑えて、がんばってきたし、いろいろ工夫もしてきた。自分がいたから、これまで保ってきたのだ。今、他の仕事も担当しなければならなくなって、今までの仕事の手をどうしても抜かないといけない。そこを指摘する人間がきっと出てくるだろう。だからこそ、そんな指摘はさせないよう、よけいに神経を尖らせる。いいことではないが、矛盾とは言えないだろう。

疲れと不幸とで家族全員が神経過敏になっているなかでも、グレーゴルのケアを担当している妹は、手抜きになっているだけに、いっそう過敏になっていただろう。

●手助けに不満を言うことの難しさ

あるとき、バケツの水を何杯も使って、母親がグレーゴルの部屋の大掃除をしたのだが──部屋は水びたしになってしまい、グレーゴルは不快でならず、ソファの上にあがって、不機嫌にじっと腹ばいになっていた──勝手に掃除をしたことで、母親は罰を受けないわけにいかなかった。夕方、グレーゴルの部屋の変化に気づいた瞬間、妹はこのうえない侮辱を感じた。居間に駆け込むと、母親があわててなだめても聞かず、身を震わせてわっと泣きだした。両親は──椅子で眠っていた父親も、もちろん飛び起きた──はじめのうち、びっくりして途方に暮れたように妹を見つめていたが、やがて騒ぎだした。父親は右側を向いては、部屋の掃除を妹にまかせておかなかったことで母親を責め立て、左側を向いては、もう二度とグレーゴルの部屋の掃除をするなと妹に怒鳴った。もはや興奮して我を忘れていた。母親は、そんな父親をなんとか寝室にひっぱっていこうとしていた。妹は泣きじゃくりながら、小さな拳でテーブルをたたいていた。グレーゴルも腹を立てて、シューシューと大きな音を発していた。こんな光景や騒音を見聞きさせないよう、ドアを閉めてあげようと、誰も思いついてくれなかったからだ。

しかし、母親は手を出してしまう。部屋の汚さを見かねたのだろう。あるいは、母親も気が立っていて、ついやってしまったのかもしれない。

いずれにしても、グレーゴルは部屋が汚いのが不満だったのだから、母親が掃除してくれて喜びそうなものだが、床が水びたしになって不機嫌な様子だ。

こんなグレーゴルの態度を、少し不快に感じた人もいるかもしれない。ちゃんと掃除してくれないと文句を言っていたのに、掃除をしたらしたで文句を言うとはと。

しかし、こういうことは現実によくある。困っているようだからと、慣れない人が手を出すと、やり方がよくなくて、助かるどころか、迷惑してしまうことが。

山田太一が車椅子の人たちと初めて会ったときのことをこう語っている(『キネマ旬報』2000年7月下旬号)。

「一緒に駅の方へ行くことになったので僕は車いすを押させてもらったんですが、交差点の段差のところなんかで乗っている人から『怖い。(押し方が)とても下手だ』って言われてしまって(笑)。あれは、結構力がいるんですね。(中略)『ああ、なるほど。僕はこんなことを知らなかったんだな』と思いまして。それから少しずつ、その人たちとつき合うようになっていったんです」

山田太一は、自分はこんなことも知らなかったかと、さらに知ろうとするが、こういう反応はむしろ珍しいだろう。車椅子を押してあげたのに、「怖い。押し方がとても下手だ」なんて言われたら、「もう危ないから、下手に押してあげないようにしよう」と萎縮したり、「親切にしてあげたのに文句を言うなんてひどい」と怒ったりするほうが普通だろう。

しかし、車椅子に乗っているほうからすれば、本当に怖いわけだし、下手をするとケガをしたり、命にもかかわる。親切にしてもらっているんだから、ニコニコ文句を言わず、というわけにはいかない。

だからといって、萎縮したり怒ったりして遠ざかっていかれても、これも困ってしまう。山田太一のように、さらに知ろうとしてほしいのだが、これがなかなか難しい。

●相手が怒るとわかっていて、やる人

母親に手出しをされて、「妹はこのうえない侮辱を感じた」。

忙しくて掃除をするのも大変なのだから、母親が代わりにやってくれたのなら、喜べばいいのに──というのは理屈であって、先にも書いたように、これはとうてい受け入れられることではないのだ。

妹が怒るだろうことは、母親にもよくわかっていたはずだ。それなのに、母親はなぜやったのか? 夜は身を寄せ合って泣いたりしている仲なのに。

しかし、これもまたよくあることだ。それをしたら相手は怒るとわかりきっているのに、あえてやって、相手が怒ると「どうしてそんなに怒るのか?」というような態度をとったりする。

たとえば、子どもが「勝手に部屋に入らないで」と言っているのに、留守中に勝手に入って掃除をしたりする。「勝手に入らないでと言ったでしょ」と怒っても、「あなたが自分でちゃんと掃除しないからでしょ。部屋がきれいになって、このほうが気持ちいいじゃない」などと平気だったりする。

「これは秘密だから、しゃべらないでね」と友達に頼んだのに、ぺらぺらしゃべって、「なんでしゃべったの!」と怒ると、「あんなこと、秘密にする必要なんてぜんぜんないよ」と勝手な判断を下していたりする。

筒井康隆に『最悪の接触』という短編小説がある。地球人と宇宙人がふたりでしばらく生活してみて、うまくコミュニケーションがとれるかどうか試すという話だ。ぜんぜんコミュニケーションがとれなくて、抱腹絶倒なのだが、なぜ面白いかというと、現実の地球人どうしのやりとりでもそれに近いことがあるからだ。

たとえば、こういう一節がある。

おれは憤然として立ちあがり、わめいた。

(中略)

「なぜ、そんなに怒る」ケララもあわてた様子で立ちあがり、心から不思議がっている顔つきでおれを見つめた。

(中略)

「あなた、わたしが何か悪いことするたびに必ず怒る。どうしてだ」

おれは啞然とした。「悪いこととわかっていながらやっているのか」

当然、と言いたげにケララは頷いた。

怒らせるとわかっていてやるのも、これに近いだろう。わかっていたくせに、相手が怒ると、「心から不思議がっている顔つき」で見つめたりするのだ。

●5種類の解釈

「父親は右側を向いては、部屋の掃除を妹にまかせておかなかったことで母親を責め立て、左側を向いては、もう二度とグレーゴルの部屋の掃除をするなと妹に怒鳴った」という箇所の後半は、じつは邦訳でも英訳でも、解釈が分かれている。

父親が母親に「掃除を妹にまかせておかなかった」と怒り、妹に「もう二度とグレーゴルの部屋の掃除をするな」と怒るのは矛盾しているというのだ。それで、後半のほうは、

- 父親が妹に、「母さんはもう二度とグレーゴルの部屋の掃除をしてはいけないんだ」と怒鳴った。

- 妹が、「わたしはもう二度と兄さんの部屋の掃除をしてはいけないのね」と怒鳴った。

- 妹が、「わたしはもう二度と兄さんの部屋の掃除をしない」と怒鳴った。

- 妹が母親に、「お母さんは、もう二度と兄さんの部屋の掃除をしないで」と怒鳴った。

という4種類の既訳がある。つまり、全部で5種類ということだ。

しかし、ここは父親が右側の母親と、左側の妹に交互に怒鳴ったのだと思う。また、父親の発言は決して矛盾していないと思う。

というのも、父親は今後について適切な裁定を下したわけではないのだ。家庭にもめごとが起きて、それを怒っているのだ。もうこんなもめごとが起きないようにしたいだけなのだ。そうすると、こんなもめごとが起きたのは、母親が勝手にグレーゴルの部屋の掃除をしたからだし、妹がグレーゴルの部屋の掃除を自分の領分としているからだ。だから、両方に対して、「もうやめろ!」と怒鳴るのは、父親的には矛盾はない。

じゃあ、今後どうするのかということは、この時点での父親の頭にはないだろう。だからこそ、「興奮して我を忘れていた」と表現されているし、母親もそんな父親を寝室にひっぱっていこうとしているのだ。

●自分が原因で家族がもめるのを目の当たりにするつらさ

ここで、妹と母親がもめて、それに対して父親が怒るのは、当然の成り行きとして、グレーゴルまでがひどく怒っている。「シューシューと大きな音を発」するほどに。これはなぜだろうか?

じつはこういう光景を私はよく目にしている。また病院の6人部屋でだ。父親が入院していて、家族がお見舞いにきて、そこでもめることがある。もめごとの根本的な原因は、父親が病気になってしまったことだ。生活が苦しくなり、将来に不安がたちこめる。家でもいろいろ相談はするだろうが、父親のところに来たときにも、もめだしてしまうことがある。

そうすると、父親はたいてい、とても怒る。そして、家族が帰ったあとで、とても落ち込む。もめごとの根本的な原因は自分にある。だからこそ、自分の目の前でもめられるのは、たまらない。おれの目の前でもめないでくれと思ってしまう。つい、やめろと怒ってしまう。でも、本当は怒れる立場にない。自分が病気にならなければ、こんなもめごとは起きないのだ。だから、落ち込む。怒ってしまったことで、さらに落ち込む。

「こんな光景や騒音を見聞きさせないよう、ドアを閉めてあげよう」と、どうして誰も思いついてくれないのかというグレーゴルの怒りは、痛切だ。

自宅で介護されている場合は、そのせいで家族がだんだんもめていくのを見聞きするのは、当人にとってはたまらないだろう。しかし、それを怒れるうちはまだいい。あとから落ち込むにしても。器具が装着されていたりして、口がきけない状態になっていることもある。そうすると、怒ることさえ難しい。他の家族とちがって、怒鳴ることもできず、「シューシューと大きな音を発していた」グレーゴルには、そういう姿が重なって感じられた。

そんなこんなもあって、家族の世話にはなりたくないという人が少なくないが、家族の世話にならないことは難しい。しかし、家族の問題を家族だけで解決するのも難しい。

次回、掃除婦がグレーゴルとかかわりはじめる。