ぼくは思うんだが、

ぼくらはそもそも、

自分を咬んだり刺したりする本だけを

読むべきではないだろうか。

フランツ・カフカ

●はじめに

この連載は、月刊「みすず」で2020年8月号から始まり、隔月連載で2023年8月号まで3年間続いたもので、今後はこのWEB「みすず」で、同じく隔月連載していくことになった。

つまり、このWEB「みすず」では途中から始まることになるが、途中からでも問題はないので(これまでの回で述べたことも、必要に応じて簡単にくり返すようにする)、読んでみていただけるとありがたい。

今回初めて目にする方も多いだろうから、内容について少し説明させてもらう。

フランツ・カフカの小説『変身』を、新訳しながら、超スローリーディングする(ものすごくゆっくり読む)というのが大枠だ。ゆっくり、細かく味わうことで、急行では見えなかった風景が、鈍行では見えるということが起きてくる。

そこにさらに、読みながら思い出したり考えたりしたことなども、どんどん書き加えている。というのも、本に書いてあることを読み取るのは読書の面白さの半分で、あとの半分は読書しながら思い出したり考えたりしたことにあると思っているからだ。

「読書の面白さ」=「本に書いてあること」+「自分の内から引き出されるもの」ということだ。

そして、読書の醍醐味はむしろ後者にあると思っている。私のそうした雑念をサンプルに、みなさんもそれぞれにいろんなことを思い出したり考えたりしていただけると嬉しい。

自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。

それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。カフカ(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)

その他にも、作者のカフカについて、執筆当時の状況について、『変身』の草稿について、これまでの邦訳や英訳について……など、さまざまなことにも必要に応じてふれていく。

●ここまでのあらすじ

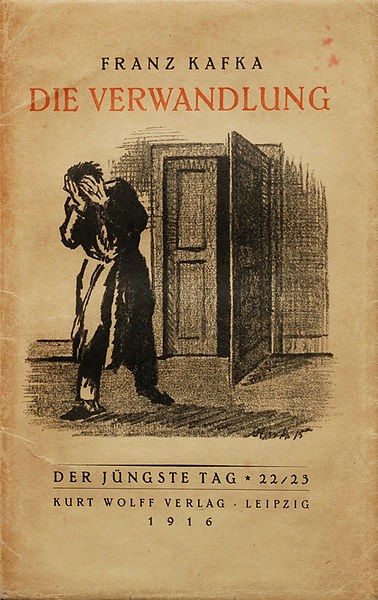

『変身』の初版の表紙

ものすごくゆっくり読んでいるので、3年たっても、まだ『変身』の第2部の真ん中あたり、つまり全体の半分くらいまでしか進んでいない。

ここまでのあらすじを、簡単にざっと説明しておこう。

ご存じの方も多いだろうが、カフカの『変身』は主人公の青年グレーゴル・ザムザが「ある朝、ベッドの中で虫になっていた」というところから始まる。グレーゴルはそれでも仕事に出かけようとするが、虫の身体ではベッドから出るのもひと苦労だ。グレーゴルが部屋から出てこないので、家族(父親、母親、妹)が騒ぎ始める。グレーゴルは部屋の中から声をかけるが、声も変化していて、いっそう家族を心配させることに。

そこに、職場の上司もやってくる。部屋のドアを開けろとみんなが言うので、ついにグレーゴルはドアの鍵を開けて、自分の姿を見せる。しかし、上司は悲鳴をあげて逃げ出し、母親は腰を抜かさんばかりになり、父親はグレーゴルを新聞で追い立てて、もとの部屋に蹴り込んでしまう。

蹴り込まれたショックで気を失っていたグレーゴルが、ようやく目を覚ますと、鍵は部屋の外側からかけられていた。妹のグレーテだけが、食事を持ってきたり、掃除をしたりしてくれる。父親も母親も部屋には入ってこない。虫になった姿を見ることを、みんなが避けている。それがわかっているからグレーゴルも、妹が部屋にいるときには、ソファの下に身を隠し、さらにソファの上からシーツをかけて下までたらし、自分の姿を隠している。

一家はグレーゴルの収入で生活していたので、稼ぎ手を失って困っている。父親は何年も働いていないし、母親は喘息の持病があるし、妹はまだ17歳だ。家族が今後について何度も話し合っている声を聞きながら、グレーゴルは苦悩する。そして、部屋の窓から外をながめることになぐさめを見出す。虫に変身したせいで、もう目がよく見えないのだが。

母親がグレーゴルに会いたいと言い出し、父親も妹も止めるが、グレーゴルも母親に会ってみたいと思う。

今回は、その続きからだ。

●要約 → 詳細

母親に会ってみたいというグレーゴルの願いは、まもなく実現した。彼はもう、日中は窓から外をのぞかなくなっていた。両親の世間体も考えて、人目につかないようにしていたのだ。だが、数メートル四方の床では、たいして這い回ることもできないし、じっとしているのは、夜の間だけでも耐えがたくなっていた。食事もじきに、少しも楽しみではなくなってしまった。そこで彼は、壁や天井をあちらこちらと這い回るようになった。この新しい習慣は、いい気晴らしになり、とくに天井からぶら下がっているのが好きだった。床に這いつくばっているのとは大ちがいで、もっとずっと自由に息がつけた。身体全体が心地よく揺れた。幸せな気持ちでうっとりしていると、天井から脚がはがれて、床にどすんと落ちて、自分でもびっくりすることがあった。もちろん、以前とちがって今では、自分の身体をうまく動かせるようになっていたので、そんなひどい墜落をしても、ケガをすることはなかった。妹は、グレーゴルが新しい楽しみを見つけたことにすぐに気がついて──グレーゴルが這い回ると、粘液の跡がそこかしこに残るからだが──グレーゴルがもっと這い回りやすいようにしてやろうと、邪魔になる家具を部屋の外に運び出すことを思いついた。

『変身』を書いた時期に近い頃のカフカ

カフカはまず要約的に語り、それから詳細に語るということをよくする。『変身』という小説全体もそうだ。まず「ある朝、虫になった」という小説全体の要約とも言える一文から始まり、それからその詳細が語られる。ここでも「母親に会ってみたいというグレーゴルの願いは、まもなく実現した」という要約的な文がまずあって、それからその詳細が語られる。

これはカフカの小説の読みやすさにもつながっている。これから何が語られるか、まず示されるので、読者としては読みやすい。見出しがあって、本文があるようなものだ。

しかし、カフカは「読みやすくしよう」と思って、こういう工夫をしているわけではないだろう。カフカは全体の構成や先の展開は考えずに、一気に夢中になって書くタイプだ。おそらく、書きながら、この先はこう展開させようと、その場で思いつくのだろう。だから、まずそれを書く。「母親に会ってみたいというグレーゴルの願いは、まもなく実現した」と。それから、どうしてそうなったかを書いていく。

そういうふうにして、そもそもは短い物語のはずだった『変身』が、大きくふくらんでいったのではないだろうか。「いつの間にか、もっと大きな物語に成長し始めています」(カフカ 1912年11月22日〜23日 恋人のフェリーツェへの手紙)

●窓の放棄

前回くわしく書いたことなのだが、グレーゴルは窓から外をながめることで、なんとか解放感を味わおうとしている。虫になって部屋にひきこもっているグレーゴルにとって、窓はとても重要だ。

しかし、「彼はもう、日中は窓から外をのぞかなくなっていた」。それはなぜなのか?

じつは、これまでの邦訳では、解釈が2種類ある。

ひとつは、窓のところにいると、部屋に入ってきた両親と出くわすかもしれないから、そういうことにならないようにしているという解釈だ。妹との間で起きてしまったような鉢合わせを、くり返さないためということだ(前回、そういうシーンがあった)。代表的なのは中井正文訳(1952年・1968年改訳)で「昼の間、いつ父や母がはいって来るかもしれぬ、とグレゴール(1)は気をつかって、例の窓のところへは行かないようにしていた」と理由が説明されている。

もうひとつの解釈は、両親の世間体を考えて、ひと目につかないようにしているという解釈だ。日中、窓から外をのぞいていると、外からも姿を見られてしまうかもしれない。そうならないようにしているということだ。川島隆訳(2022年)では「グレゴールは、日中は両親の世間体を考えただけでも窓から姿を見せる気は失せたし」と訳されている。

どちらが正しいか、断定することはできない。原文を直訳すると、「日中は、グレーゴルはもう、両親への配慮から、窓に自分の姿を見せないようにしていた」となる。どちらとも解釈できる。

こういう場合は、下手に解釈せずに、直訳に近いかたちにしておくというのも、ひとつの見識だ。実際、そういう訳も多い。英訳はすべてそうだ。どういう「両親への配慮」なのかは、読者がそれぞれに解釈すればいいわけだ。ただ、翻訳というのは、よしにつけあしきにつけ、訳者の解釈がどうしてもにじんでしまう。よくわからないまま訳すと、よくわからないがにじんでしまって、読者はよりわからなくなる。『変身』のように、すでにたくさんの翻訳がある作品に関しては、自分の解釈を明確にしたほうがいいと、個人的には思う。

私は、後者の解釈のほうをとった。というのも、この後、グレーゴルは天井を這ったりしている。もし、両親が突然入ってきた場合のことを考えているとしたら、窓のところにいて出くわすより、こちらのほうがショックは大きいだろう。だから、気にしているのは、そのことではなく、窓からのぞいているところを、外から見られてしまうことのほうだと思う。そういうふうに文脈から解釈した。

そう解釈した場合、「両親の世間体を考えた」という川島隆訳は、とても見事だと思う。私は「翻訳も、落語のように大勢の工夫の積み重ねで、磨き上げていくべき」という考え方なので(第7回でくわしく書いた)、見事だと思ったこの訳を無理に別の訳に変えることはせず、そのまま踏襲させていただいた。

いずれにしても、あれほど窓を大切に思っていたのに、両親に配慮して、日中は我慢しているわけだ。これは「そういう配慮ができるほど、少しは気持ちが落ち着いてきた」という見方もできるだろう。しかし「自分の姿は人に見せてはいけないのだ、自分は家族にとって、表には出せない、隠すべき存在なのだと気づいた」という、より深い落ち込みとも考えられる。あるいは、母親が部屋に入りたがってくれていることで、グレーゴルのほうも両親の気持ちを考えるようになったのかもしれない。

●食べることと自由意志

部屋の中でじっとしているのがつらいというのは、わかる人が多いだろうが、「食事もじきに、少しも楽しみではなくなってしまった」というのは意外に思う人もいるかもしれない。そういう状況では、むしろ食事だけが楽しみになるのではないかと。

食事以外にもたくさんの楽しみが得られる場合でも、「食べることこそ、人生でいちばんの楽しみ」という人は少なくない。ただ、それは自分で「今日は何を食べようかな?」と考えて、その日の気分や食欲に合わせて、何か買ってきたり、料理したり、お店に行ったりして食べるから、いつまでもずっと楽しいのだ。

たとえば入院して、自分で選ぶ余地がなく、決まった病院食が運ばれてくるだけになると、たいていは、食事がだんだん楽しみではなくなっていく(胃腸に問題があって、食べられるだけで感動のある人は別だが)。病院食がおいしくないとけちをつける人が多いが、あれば実際においしくないだけでなく、自分の自由意志がなくなって、ただ出てくるものを食べるだけになってしまったからということが大きい。食べるものが出てくるだけありがたいことで、それに文句を言うのは贅沢なことではあるが、人間というのは、自分で選べないと、すぐに楽しくなくなってしまうものなのだ。

●楽しんでいても、楽しくはない

日中、窓の外を見ることをやめたグレーゴルは、部屋の中により関心を持つしかない。彼は壁や天井を這い回り始める。「脚の先には、裏のふくらみに少し粘りけがあった」(第10回)ので、それでくっついて、壁や天井を這い回ることができるのだろう。

閉じ込められた人間も、それなりに楽しみを見つけようとする。たとえば、『終身刑』という映画が思い出される(1962年、ジョン・フランケンハイマー監督、バート・ランカスター主演)。殺人罪で終身刑になった男が、刑務所でたまたま一羽の小鳥を保護する。その世話をしたのがきっかけで、獄中で鳥類の研究を続け、鳥類学の権威にまでなる。これは実話がもとになっている。

安部公房の小説『砂の女』では、砂の穴の底にある家に囚われた男が、なんとかそこから逃げ出そうと悪戦苦闘するが、やがて砂の穴の中でも水を得られる溜水装置の開発に熱中して、逃げ出せる機会があっても逃げなくなる。

これははたして幸せなことなのだろうか。私も長期入院中、自分なりの楽しみを見出すようにしていたが、看護師さんから「あら、楽しそうね」などと言われると、いっぺんに心がかなしみに襲われた。

壁や天井を自在に這い回るグレーゴルも、「部屋の中でもちゃんと楽しそうにしているから、大丈夫ね」などともし言われたら、とんでもないと思うのではないだろうか。

人が、その置かれた場所で、それなりに楽しみを見出していたとしても、それで幸せとは限らない。はた目にはどう見えるとしても。

●身体を忘れることの喜び

天井からぶら下がるのが、グレーゴルのとくにお気に入りだ。すべての脚の先だけを天井にくっつけて、身体全体をぶらんとたれ下がらせているのだろう。そうすると、息がしやすくて、身体全体が揺れて気持ちいいのだ。

これは私は個人的にすごくわかる気がする。難病になってから、海の上にただ浮かんでいるのがとても好きになった。シュノーケルをつけて、下向きに、大の字になって浮かんで、全身の力を完全に抜くのだ。波の荒い海では難しいだろうが、私が移住した宮古島の海は凪いでいることが多いので、それができる。とはいえ、凪いでいても、じつはとても複雑なうねりがある。完全に脱力していると、だんだんそのうねりで身体が動いてくる。それがまたじつに気持ちいいのだ。

なぜそんなに浮かぶことに執着するのかというと、身体的な自由を感じられるからだ。身体が不自由になった人間にとっては、たまらない解放感だ。私は内臓の病気だから、身体を動かすことに不自由はない。それでも、やっぱり解放感をおぼえるのだ。身体を忘れ、身体に力も入れず、ただ漂う。宮古島の海は透明度が高いから、下の魚の世界を見渡すことができて、空を飛んでいるような気持ちになれる。

グレーゴルも、人間のままなら、どこかにぶら下がって、うっとりするようなことはなかっただろう。虫の身体になってしまったからこそ、身体的な自由を感じられる行為に、特別な喜びを感じるのだ。

もっとも、健康な人でも、地上ではいつも重力によって地面におしつけられているわけで、水に浮かんだときの重力からの解放には、いくらか身体的な喜びを感じるだろう。

●変わってしまった身体に慣れることのかなしみ

虫の身体に変身したグレーゴルは、最初のうち、その新しい身体をうまく使いこなせず、どうするとどこが痛いのか、どういう動きが可能なのか不可能なのか、なかなかわからなかった。

第5回でも述べたように、これは突然の病気や障害で身体に異変が起きた人にも共通することだ。動かしてみないと、動かせるのかどうか、痛いのかどうかわからなくて、あらためていちから自分の身体について知っていかなければならなくなる。

そして、だんだんと、不自由な身体ながら、それなりに可能な動きを見つけ出していく。もちろん、そこまでが大変だし、いろんな工夫が必要なのだが。

腰の曲がったおばあさんでも、意外に身のこなしが軽快だったり、身体に障害のある人でも自宅ではとてもスムーズに動いていたりするのを見て、驚いたことのある人もいるだろう。新しい身体に順応していく人間の能力は、じつにたいしたものだ。

グレーゴルも、以前はベッドから出るだけで床に頭をぶつけて痛がっていたのに(第8回)、今や天井から落ちてもケガをしなくなっている。

しかしこれもまた、喜びであると同時に、かなしみである。新しい身体を動かせるようにならなければ生きていけないから、動かせるようになることは嬉しい。しかし、グレーゴルにしても、虫の身体に順応したくはなかっただろう。

●妹の思いつき

グレーゴルが虫になってから、その世話はすべて妹のグレーテがひとりでしている。妹は17歳で突然、いわゆる「きょうだい児」(重い病気や障害のある兄弟姉妹がいる子ども)、ヤングケアラーとなったわけだ。

妹は細やかによく面倒をみている。虫になったことで兄の食べ物の好みが変わってしまったことにも、すぐに気がついたり。グレーゴルも感謝している。

妹はこれまであまり苦労せずに育ってきた。それが突然、重大かつ大切なことを任されてしまったわけだ。つらいのはもちろんだろうが、ここは自分ががんばらなければという気持ちの高まりもあるはずだ。

自分が介護しているかわいそうな対象が、それでも何か楽しみを見出したら、積極的に介護している人なら、その楽しみをさらに増してあげたいと思うだろう。相手が愛する兄なら、なおさらだ。

粘液の跡が壁や天井まで、部屋一面についているのを見て、ただ気持ち悪く思うのではなく、兄が楽しみを見つけ出したことに気づいて、その楽しみをさらに増してあげるために、自分にできることを思いつくというのは、なかなかできることではない。やさしさと言えるし、この時点ではとても純粋なやさしさだろう。

しかし、介護の熱は、ときに危険もはらむ。そのことが、これから描かれていく。

●親子だからこそ、見たくない、見せたくない

戸棚や机だから、ひとりでは無理だ。といって、父親にはとても頼めないし、女中もとうてい手伝ってくれそうになかった。この16歳くらいの少女は、前の料理女が辞めてからも、健気に辛抱してくれていた。だが、彼女のたっての願いで、ずっと台所に閉じこもっていて、呼ばれたときしか扉を開けなかった。それで妹は、父親がいないときを見はからって、母親を連れてくるしかなかった。母親は声をあげて喜び、いそいそとやってきたが、いざグレーゴルの部屋のドアの前に立つと、黙りこんでしまった。もちろん、まず先に妹が部屋の中に入って、何も問題がないのを確認してから、母親を入れた。グレーゴルは大急ぎでシーツをいつもよりきちんと身体にかけ、しわもたくさん寄せておいた。だから、どう見ても、ただたんにソファにむぞうさにシーツがかけてあるだけだった。シーツの下からのぞくのも、今回はやめておいた。母親がともかくやって来てくれたことが、ただただ嬉しくて、今すぐに会うことはあきらめた。

「父親にはとても頼めない」というのは、父親ではグレーゴルの部屋に入ろうとしてくれないかもしれないし、入ったとしても、冷静ではいられないと思ったからだろう。

女中については、第14回で書いたように、ザムザ家にはもともと二人の女中がいて、ひとりはグレーゴルが虫になった日にすぐに辞めている。ここで「料理女」と呼ばれているのはその女中のことだ。もうひとりの少女、アンナだけが残っている。

グレーゴルが一生懸命働いて借金を返しているザムザ家に、女中が二人もいるのは、第8回でも説明したが、「何千人もの農家の娘が都市に流入していた当時にあっては、女中や家庭教師を見つけるのは簡単だった」(エルンスト・パーヴェル『フランツ・カフカの生涯』伊藤勉訳 世界書院)からだ。カフカ家にも二人の女中がいた。なお、「女中」という言葉は今は使うべきではないが、作品は過去のものであり、その中に「お手伝いさん」や「ハウスキーパー」を出すのは、西部劇に「ネイティブ・アメリカン」という呼び方が出てくるような違和感があるので、「女中」を使うことにした。

母親はグレーゴルの部屋に入りたがり、「グレーゴルに会わせて! かわいそうな、わたしの息子に! わたしがそばに行ってやらなきゃならないのが、わからないの?」と叫んでいたのだが(第16回)、いざとなると黙りこんでしまう。グレーゴルが虫に変身した日から、もうずっとグレーゴルには会っていないし、部屋にも入っていない。

グレーゴルのほうも、母親に妹以上の期待をかけていたはずなのに、いつも以上に念入りに自分の身体を隠す。

たとえば糞尿にまみれて、他人は目をそむけるような姿になっても、親だけは受け入れてくれることがある。しかし、親だからこそ、子どもの悲惨な姿を見るのは衝撃が大きいし、子どものほうも親に見せたくないという気持ちにもなる。

●家具がなくなっていくせつなさ

「さあ、来て。見えたりしないから」と妹が言った。どうやら母親の手を引いているらしかった。グレーゴルは音だけをずっと聞いていた。二人は古い戸棚を動かそうとし始めた。もともと重いうえに、二人とも力は強くなかった。それでも妹は作業の大半を自分が引き受けて、無理をしすぎではないかと母親が心配しても、やめなかった。作業はずいぶん手間取った。15分はたったあとで、母親が言った。やっぱり戸棚は元の場所に置いておくほうがいいんじゃないの。重すぎて、父さんが帰ってくるまでに終わらないよ。途中でやめて、部屋の真ん中に戸棚を置いたままにしてしまったら、それこそグレーゴルが歩き回る邪魔になるし。それに、家具を運び出したら、グレーゴルがどう思うか。喜んでくれればいいけど、わからないでしょ。わたしは今のままにしておくほうがいいと思うよ。何も置いてない裸の壁をながめると、胸がしめつけられるようだよ。グレーゴルだって同じように感じるかもしれないだろ。長年、慣れ親しんだ家具なんだから。部屋をからっぽにされたら、見捨てられたような気がするんじゃないかね。

母親と妹が家具を動かそうとしているのを、グレーゴルはのぞくことなく、音だけで聞いている。第12回でも述べたように、『変身』では音がとても重視されている。

戸棚は二人がかりでもなかなか動かないほど重いようだ。にもかかわらず、妹は自分が作業の大半を引き受けて、母親がとめても聞かない。こうしたほうがいいと思ったことに、一生懸命になっている。

そこに母親が反論を始める。まず、父親が戻るまでに作業が終わらないという実際的な問題。そして次に、グレーゴルが本当に喜ぶのかという、グレーゴルの気持ちについて。

たしかに、引っ越しのときなどに感じたことがあるだろうが、長年親しんだ部屋の家具が運び出されていって、その背後の壁が出てきて、だんだん部屋が空になっていくと、喜んで引っ越しをする場合でも、一抹のさみしさを感じるものだ。この部屋でこれまで過ごしてきた時間は、もう取り戻せず、継続もできない。自分の部屋だと思っていたのに、誰のでもない部屋に戻っていく。そのよそよそしさに、胸がせつなくなる。

●部屋に手をつけないことの意味

「それに、こんなことをしたら」と母親は最後に声をひそめた。それまでも、ほとんどささやくようにしゃべっていたのだが。彼女は、グレーゴルが部屋のどこにいるのかよくわからなかったし、彼にはもう人間の言葉はわからないと思い込んでいたが、声の響きすら聞かせたくないようだった。「こんなふうに家具を運び出してしまったら、あの子が回復することを私たちがすっかりあきらめてしまったと、見せつけるようなことにはならない? もうどうせ治らないからと、当人がしたいようにさせたのだと、そうは思わないかしら? わたしは、部屋に何も手をつけず、そのままにしておいたほうがいいと思うの。そうすれば、グレーゴルがまたわたしたちのところに戻ってきてくれたとき、以前と何も変わっていないのを見て、そのあいだに起きたことを忘れやすいでしょ」

母親はさらに言葉を続ける。自分たちがグレーゴルの回復をあきらめてしまったと、グレーゴルが感じるのではないかと。

これは実際、難しい問題だ。

たとえば、車椅子生活になったとき、元に戻れる可能性は少なかったとしても、車椅子でも手が届くように、高いところに置いてあったものをすべて低いところに移動したり、車椅子生活に便利なように部屋をすべて模様替えしてしまったとしたら、どうだろう?

元のままにしておいてほしいと思う人もいるかもしれない。いつかまた立ちあがって、高いところのものを取るのだからと。その希望を失いたくないし、身近な人たちがその希望を失うところも見たくないと。

故郷の家に戻ったとき、自分の部屋がそのままになっていると、「もう片づければいいのに」などと親に言いながらも、やはり懐かしかったりしないだろうか。その部屋にいると、昔のことをいろいろ思い出して、あの頃の自分に少し戻れるような気がするものだ。

外で嫌なことがあったときも、まずは自分の部屋に戻りたくはならないだろうか。いつもまったく変わらない、長く慣れ親しんだ部屋に入ると、以前のままの自分を継続できるのではないかと、そんななぐさめを得られるものだ。

私も、初めて入院して、4カ月後くらいに、初めて自分の部屋に戻ったときのことは忘れられない。自分の部屋を、あれほど懐かしく思ったことはない。もしあのとき、模様替えなんかされていたら、ひどく嫌だっただろう。

●「戻ってきてくれる」の怖さ

それにしても、「グレーゴルがまたわたしたちのところに戻ってきてくれたとき」という言葉は恐ろしい。グレーゴルは今も部屋の中にいるのである。どこかに行ったわけではない。しかし、母親はどこにいるのか知りたいとは思っていないし、グレーゴルには言葉もわからなくなっていると思っている。そう思いたいというのも、きっとあるだろう。母親にとって今のグレーゴルは本当のグレーゴルではないのだ。いつかまた、本当のグレーゴルが戻ってきてくれる。回復への希望とは、じつは今のグレーゴルの否定でもある。

もちろん、こういう否定は、当人だってやってしまう。「今の自分は本当の自分ではない」と思っている人は多いだろう。私もじつは思っている……。でも、もし本当の自分が戻ってきても、もう今の自分を消すことはできず、二人の自分になってしまいそうだが。

●今の自分のための快適を求めたくない

母親のこの言葉を聞いて、グレーゴルは気づかされた。この2カ月の間に自分の頭はどうかしてしまったにちがいないと。きっと誰とも話さず、ひきこもって単調な生活をしていたせいだ。自分の部屋を空っぽにしてほしがるなんて、頭がどうかしていたとしか説明のしようがなかった。年代ものの家具が置かれた、居心地のいい、あたたかい部屋を、空洞に変えてもらいたいだって? ぼくは本気でそんなことを? もちろん、部屋に何もなくなれば、どこだって自由に這い回れるだろう。でも、そんなことをしていたら、自分が人間だった過去もすぐにすっかり忘れてしまうのではないだろうか。いや、今だってすでに忘れてかけていて、久しぶりに母さんの声を聞いたおかげで、やっとわれに返ることができたのだ。家具は何ひとつ、動かしちゃだめだ。みんな、そのまま置いておかなければ。家具はきっとぼくに、いい影響を与えてくれる。だから、なくてはならない。あちこち這い回るのに家具が邪魔になるとしても、それはぼくにとって困ったことではなく、むしろすごくいいことなのだ。

グレーゴルが虫に変身してから、2カ月が経過していたことがわかる。

そして、グレーゴルがじつは妹の思いつきに賛成で、部屋の家具を部屋から運び出してもらえるのを喜んでいたということがわかる。

しかし、母親の言葉を聞いて、そんな自分に愕然とするのだ。

虫になった今の自分が自由に這い回れることより、人間だったことを忘れないようにすることのほうが大切だと、グレーゴルも気づく。どんどん虫としての自分に順応していくことを恐れ、それに逆らおうとする。便利で快適になればいいというものではなく、虫の身体に対して不便、不快を感じつづけることはむしろいいことなのだと。

高齢になって、足元がおぼつかなくなってきたのに、かたくなに杖を使おうとしない人がいるが、私はとても責める気になれない。杖を使ったほうが安全で歩きやすいのは、当人だって百も承知だ。しかし、いったんその便利と安全に慣れてしまえば、もうもとには戻れない。ケガをして、一時的に松葉杖をつくだけなら、そういう人でも素直に使うだろう。いずれケガが治れば、松葉杖も使わなくてすむようになるからだ。しかし、高齢という理由では、回復の希望がない。できるだけ逆らう以外に、どうしようがあるだろうか。

●体験話法について

カフカは体験話法をよく用いる。体験話法については第6回でくわしく説明したが、簡単に言うと、「彼は……」という三人称の書き方をしながら、引用符(「 」など)は使わずに、登場人物の心の声を書くという手法だ。体験話法を使うと、語り手は登場人物と重なり合ったり離れたり、距離をスムーズに変えることができ、地の文と心の声が混じり合い、独特の効果が出る。一般的に、登場人物の気持ちが高まったときに、その高まりに合わせて体験話法が使われることが多い。

『変身』は三人称の過去形で書かれているので、今回の拙訳でも「グレーゴル」や「彼」という三人称を使い、「……た」という過去形を使っているが、体験話法が使われている箇所では「ぼく」という一人称を使い、「……る」という現在形を使っている。

もちろん、日本語では、過去を語るにも現在を語るにも「……る」と「……た」は混在するのが普通で、「……る」なら必ず現在、「……た」なら必ず過去というわけではない。また、体験話法が使われているところでも、「グレーゴル」や「彼」という三人称を使ってもかまわない。だから、このような書き分けに意味はない。実際、明確に訳し分けている邦訳はこれまでない。そんなことをすると日本語として不自然になるからだ。

それは承知の上で、この連載では、あえて厳密に訳し分けてみた(ただし、どうしても無理が生じるので、「……だ」だけは両方で使っている)。どこで体験話法が使われているか、いちいち指摘しなくても、訳文だけでわかってもらえるようにという、ひとつの趣向だ。「あっ、ここは体験話法が使われているのか」と楽しんでいただけたら幸いだ。

●何もしてこなかった人間の忠告の不快さ

だが、残念なことに、妹の意見はちがっていた。彼女はグレーゴルのことで両親と話し合うとき、当然のように、いつも自分が主導権を握っていた。グレーゴルの世話をしているのは妹なのだから、それも無理はなかった。それが今、母親に口出しされたのだ。かえって妹は自分の意見に固執した。彼女が最初に考えていたのは戸棚と机を運び出すことだけだったが、すべての家具を部屋から運び出そうと言い始めた。残すのは、どうしても必要なソファだけだと。そんな強情をはったのは、子どもっぽい反抗心のせいもあっただろうし、このごろ苦労したことで、思いがけず自信が身についていたので、そのせいもあっただろうが、それだけではなかった。彼女は実際にちゃんと観察していたのだ。グレーゴルが這い回るためのスペースをもっと必要としていること、一方で家具のほうは、どう見ても、まったく使われている様子がないことを。いや、あるいは、この年ごろの少女にありがちな熱しやすさに突き動かされているのかもしれなかった。きっかけさえあれば、気のすむまでやろうとしてしまうのだ。その心理のせいで、グレーテは今、誘惑にかられていた。グレーゴルの境遇を、よりいっそう人が恐怖を感じるものにしたいという誘惑だ。そうすれば、これまでより、もっとずっと、兄のために尽くしてあげることができるのだ。というのも、何もなくなってがらんとした壁や床や天井を、ただグレーゴルだけが這い回っているような部屋には、グレーテ以外、この先、誰も足を踏み入れる勇気はないだろうからだ。

母親の意見は、しごくもっともだ。説得力があるし、深い。グレーゴル自身まで、はっとしたほどだ。

しかし、それだけに妹にとっては、不快で、許せないものがあっただろう。これまでの2カ月間、グレーゴルの世話はずっと妹がひとりでやってきたのだ。女中の手さえ借りていない。両親は部屋に入ってもいない。ついさっきも、自分が先に部屋に入って、様子を確認してから、母親の手をひいて中に入れてやったのだ。

そんな母親に、わかったようなことを言われたくないだろう。虫になったあとのグレーゴルについて、いちばんよくわかっているのはグレーテなのだ。グレーゴルの内面について語るなら、グレーテであって、母親ではないはずだ。

だいたい、母親は、虫に変身したグレーゴルを初めて見たとき、腰が抜けたようになり、グレーゴルが部屋から出てくると、「助けて! お願いだから助けて!」と叫んで、後ずさりしたのだ(第11回)。その点、グレーテはそんなぶざまな姿をさらしていない。彼女はその場にいなかったからだ(母親に言われて、医者を迎えに行っていた)。あとから話を聞いて、兄は虫になっていると覚悟をした上で、兄の部屋に入り、その姿を見ている。わかっていて見るほうが、いっそう怖いという面もあるが、父母のように、ふいをつかれてパニックになってしまうことはない。虫になったグレーゴルが部屋から初めて姿を現すシーンで、そこに妹はいないことにしたカフカは、じつに見事だと思う。そこで妹もパニックになっていたら、その後にグレーゴルの世話を買って出るという展開にも説得力がなくなる。

ともかく、これまで何もしてこなかった人間が、現場にやってきて、「もっとこうしたほうがいいよ」などと口を出せば、それがもっともな指摘であっても、反発するのは自然だろう。現場で苦労していればいるほど、その反発も強くなる。

実際には、傍目八目で、現場で苦労していなかった人間だからこそ、よく見えることもあるわけだが、なかなかそうは思えない。

妹は自分の考えに固執し、さらにそれを強める。反対されるとより過激になるというのも、よくあることだ。

家具をすべて部屋から運び出すのは、いったい誰のためなのか、過激化したことで、あいまいになってくる。

妹がそういう決断をしたことを、カフカは丁寧に説明する。何段階にも分けて。まず「子どもっぽい反抗心」のせい。そして、グレーゴルの世話を2カ月も続けてきたことで、それはつらくて大変なことだったはずだが、だからこそ、グレーテは自信もついてきている。自信をつけるために始めたことではないから、これは当人にとっても思いがけないことだ。自信が身につくと、自己主張もできるようになる。

そして、グレーゴルのためになるという確信もちゃんとあるのだ。自分はグレーゴルの様子をずっと見てきた。だから、ちゃんとわかっているのだと。グレーゴルはスペースを必要としているし、家具は使っていない。これはまったくその通りで、グレーテの観察と読みは、見当ちがいではないし、とても的確だ。グレーゴル自身も母親の言葉を聞くまでは賛成していたのだ。

そして、重要なのは次の理由だ。

●もっと世話するために、もっと不幸になってほしい

この箇所については、第1回でもふれた。3年かけて、ようやく、その箇所にたどりついたわけだ。

「この年ごろの少女にありがちな熱しやすさに突き動かされているのかもしれなかった。きっかけさえあれば、気のすむまでやろうとしてしまうのだ」というところはわかりやすいだろう。そういうことはありそうだ。

しかし、次の「その心理のせいで、グレーテは今、誘惑にかられていた。グレーゴルの境遇を、よりいっそう人が恐怖を感じるものにしたいという誘惑だ」というところには、首をかしげる人も多いだろう。グレーゴルの境遇を、よりいっそう人が恐怖を感じるものにしたい? なぜ? グレーゴルの境遇は、すでにそうとう人に恐怖を感じさせる。だから、今までグレーテしか部屋に入っていなかったのだし、グレーテも恐怖を感じながらだった。これ以上、恐怖をかきたてようとする理由がわからないし、それではグレーテ自身もさらにつらくなってしまうのでは。

その理由は次に説明されている。「そうなれば、これまでより、もっとずっと、兄のために尽くしてあげることができるからだ」

まだよくわからない。なぜそういうことになるのか? 答えは次の文にある。

「というのも、何もなくなってがらんとした壁や床や天井を、ただグレーゴルだけが這い回っているような部屋には、グレーテ以外、この先、誰も足を踏み入れる勇気はないだろうからだ」

これを読んで、ぞっとした人もいるだろう。グレーテは、グレーゴルを独占しようとしているのだ。しかも、ずっと。

本来なら、自分ひとりで面倒をみさせられるのはつらいことだ。他の人にも手伝ってもらいたいはずだ。それなのに、あえて他の人は入る気がしない部屋に仕立て上げようとしている。たしかに、家具も何もない部屋にグレーゴルだけが這い回っていて、壁にも天井にも床にも粘液の跡がたくさんついていたのでは、誰も入ろうとはしないだろう。しかし、そんな部屋には、グレーテだって入りたくないはずだ。それなのに、なぜそんなことをしようとするのか?

母親を部屋に入れてしまったばっかりに、よけいな忠告をされてしまった。自分が声をかけて、手まで引いて入れてやったのだ。そのことをグレーテは後悔しているのだろう。より恐怖をかきたてる部屋にして、母親も怖がって入らなくなれば、もう誰からもよけいなことは言われなくなる。グレーゴルは這い回れるスペースを必要としているわけだし、その結果、誰も入る気がしない部屋になれば、一挙両得だ。

しかし、その代わり、すべてが自分だけにのしかかることになる。それはいいのか? いや、グレーテはむしろ、それを望んでいるのだ。「そうなれば、これまでより、もっとずっと、兄のために尽くしてあげることができるからだ」と。

これはいったいどういうことなのか?

それに、グレーゴルのことはどう思っているのだろうか。さらにみんなから恐れられたのでは、グレーゴルはグレーテ以外、誰とも会えなくなってしまう。尽くしてあげたいと思っている相手を、そんな孤独で悲惨な状況に追い込むのは、矛盾ではないのか? グレーゴルがスペースを必要としていると確信しているにしても、グレーゴルのためを思うなら、母親の忠告を聞いて、グレーゴル自身が考えを変えたように、グレーテも考えを変えるのが本当だ。

しかし、そうは考えない。グレーテは、心のどこかで、兄がもっと困ればいいと願っているのだ。それは憎しみからではない、愛情からだ。

グレーテは兄のグレーゴルに愛情を持っている。二人は仲がよかったのだ。だからこそ、嫌な世話もがんばって続けてきた。そして「もっと助けてあげたい」という気持ちにもなる。そこまでは美しいのだが、それが結果的に、兄がもっと困っていればいいという残酷さにもつながっていく。

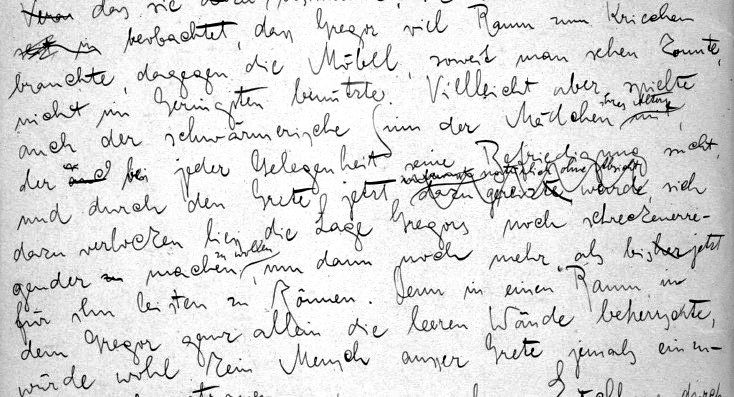

もちろん、グレーテはそういうふうに意識しているわけではない。『変身』には草稿がある。それを見ると、「グレーテは今、誘惑にかられていた」という文に、カフカは「無意識に(unbewusst)」「もちろん意図せずに(natürlich ohne Absicht)」などの言葉を入れようとしていたことがわかる。最終的に消したのは、完全には無意識ではないからかもしれないが、ともかくほとんど無意識のことだ。だからこそ、怖い。やさしい人でも、やってしまいかねないからだ。

『変身』草稿。中央右寄りに、「無意識に(unbewusst)」「もちろん意図せずに(natürlich ohne Absicht)」などの言葉を入れようとした跡がある。

助けたいと、悲惨にしたいでは、真逆とも言えるので、両方の気持ちを同時に持つのは矛盾にも感じられる。しかしじつは、悲惨なほど、助けることができるという、まったく矛盾のない結びつきがある。

困っている人を助けたいという気持ちは、誰にでもある。人が目の前で転んだら、思わず手をのばすのが人間だ。助けてあげているうちに、「もっと助けてあげたい」「もっと尽くしてあげたい」という気持ちが高まっていくこともある。人を助けることは、相手のためにもなるし、自分にとっても気持ちのいいことだ。それに、人助けに限らず、誰だって自分のやっていることをより充実させたい、完成度を高めたいという向上心、意欲がある。だからこそ、仕事に夢中になれる。

「もっと助けてあげる」ためには、「相手がもっと困っていたほうがいい」わけだ。そんなひどいことを願う人はいない、と思うかもしれないが、たとえば、元気な人から「のどが渇いたから水をちょうだい」と言われて水をあげるのと、砂漠で死にそうになっている人に水をあげるのでは、後者のほうがどうしたって満足感がある。貧乏で死にそうになっている人にお金をあげるのと、少し困ってはいるけど生活はできている人にお金をあげるのとでは、やはり前者のほうがお金を出したかいがあると感じてしまう。そういう、「より困ってる人を助けたい」という気持ちは誰にでもある。

そういう気持ちが、面倒をみる相手がもう決まっている場合には、「この人がもっと困っていれば、もっと助けがいがあるのに」と、心のどこかで思わせてしまう。

ずっと面倒を見て、経済的にも精神的にも支え続けてきた相手が、立ち直って、自分ひとりで生きていけるようになって、もう何の助けも必要としなくなったら、もちろん「よかった!」と思うだろうが、さびしさも少し感じるのではないだろうか。

弱者への愛情や援助には、そういう残酷さが混じってしまうことがある。

最初に、戸棚と机を運び出してあげようと思ったときには、それはほとんどグレーゴルのためだっただろう。しかし、すべての家具を運び出すと言い出したときには、もうそうではない。グレーゴルのためという大義名分によって、グレーゴルから人を遠ざけ、グレーゴルをより悲惨な状況にし、その結果、もっと自分が、自分だけが助けてあげられるという、グレーテの願望を満たすための行為へと、いつの間にか、すりかわってしまっている。

この心理が極端にまで高まってしまうと、「共依存(相手に依存されることに自分も依存してしまう)」とか「代理ミュンヒハウゼン症候群(相手をわざと病気や障害に追い込んで、献身的に看護する)」とかにもなりかねないのだろう。

カフカの時代には、もちろんこうした言葉はまだないし、そういう心理も発見されていない。そして、カフカ自身は、『変身』を書いていたときにはまだ、介護したことも、介護されたこともない。それなのに、こういう心理に気づいているというのは、まったく驚きだ。クンデラが「小説はフロイト以前に無意識を、マルクスより前に階級闘争を知っていましたし、現象学者より前に現象学(人間的状況の本質の研究)にとりくんでいたのです」(『小説の精神』 金井裕、浅野敏夫訳 法政大学出版局)と書いていたのが思い出される。

私はケアの精神をとても大切なものだと思っている。ケアの精神が世の中にいきわたることが、救いになると思っている。しかし、どんな素晴らしいものにも、危険性はひそんでいる。大切なものであるからこそ、危険性について指摘することも、また必要だろう。

この段落は、ちらちらと火影を見せていた、グレーテのケアの熱狂が、ここでついに激しく燃え上がろうとする、とても恐ろしい瞬間だ。そして、次回のグレーゴルとの対決へと展開していく。

それにしても、こうした心理を描くのに、「家具を撤去する」というシチュエーションを使うカフカには、あらためて驚かされる。

注

(1)『変身』のグレーゴル・ザムザの名前は、「グレゴール」と表記される場合もある(「グレゴオル」「グレーゴア」という表記も)。原語は「Gregor」で、カタカナ表記としては、いずれも間違いではなく、ひとつだけが正解でもない。この連載の新訳では「グレーゴル」を用いているが、他訳の引用ではその表記にしたがう。