中国には、もう何度足を運んだかわからない。ほぼすべての省を訪れたことがある。2010年前後に1年ほど北京に滞在したのをはさみ、毎年5、6回は訪中している。

中国での思い出も数え切れない。酒での失敗にはじまり、思い出すのはだいたい「失敗談」だ。生来なんでもテキトーな僕だが、ちょっとまえの中国人はなんでもテキトーであり、じつに相性がよかった。そんな僕にとって、ほとんどの「失敗談」はいわゆる失敗談ですらなく、たんなる日常のひとこまだったというべきかもしれない。天安門広場で泥酔し、武装警察に包囲されたこと。西晋時代の木簡の出土地(甘粛省臨澤県)で、盗掘中の地元のヤクザにからまれたこと。2018年に新疆ウイグル自治区ホータン県で武装集団に捕らえられたこと。その地で何回も警察に捕まったこと……そういう小話は掃いて捨てるほどある。どれもここに書くのはマズイ気がする。かといって、ほんとうに面白い話をしようとしても、そういうことにかぎって、口外できない話が多すぎる。

そこで、ここでは初心にかえって(?)、僕にとって初めての中国旅行である、少年時代の『三国志』をめぐる旅のお話をすることにしよう。1994年に訪れたそれらの場所へは、2013年、僕が研究者になってからふたたび訪れる機会があった。この20年越しの2度の旅のことを思い起こしながら、少し書いてみたい。

おっと、自己紹介がまだだったが、僕はふだん大学で中国古代史を研究している。もともと歴史好きな少年だったが、中学生のときに横山光輝のアニメ『三国志』がテレビで放映されはじめ、ちょうどそのアニメ監督の息子が同級生だったため、『三国志』の世界に吸い込まれた。その後、足を洗うこともできずに、現在にいたるまで中国古代史を学んでいる。

さて『三国志』とは、長年続いた漢王朝が傾き、西暦3世紀初頭に魏・呉・蜀という国が三つ巴で争った時代を描いた歴史書だ。もっとも強大なのは魏の曹操だが、数々の悪逆非道をなしたといわれ、悪役として描かれやすい。これにたいして抵抗したのが呉の孫権と、蜀の劉備である。なかでも劉備は、もっとも弱小でありながら、天才軍師・諸葛亮孔明や、関羽、張飛といった猛将の助けをえて、必死に戦い抜く。曹操を悪役とし、劉備を善玉とするストーリーに、子どものころの僕もすぐに魅了された。

そんな僕がはじめて中国を訪れたのが14歳、中学2年の夏休みのことだ。『三国志』といえば劉備、劉備といえば長江流域ということで、親にわがままをいって、「『三国志』の遺跡をめぐり、最後に長江を下る」というツアーに参加した。親には感謝している。当時中国ではあらゆる物価が安かったはずだが、なぜか旅費も滞在中の支出も高額だった。きっと、ぼったくられていたのだろう(いまの中国ではそんな目にあうことはほとんどない)。

初めての中国旅行は、西安から始まった。まず秦の兵馬俑をみた。コテコテの観光地だが、そのときの僕はすでにして大満足だった。見学後にバスに乗ろうとすると、兵馬俑のミニチュアを販売している地元の人々がむらがってきた。安かったが、大きめでかさばる。しかも旅は始まったばかり。それでも買わずにいられなかった。同行していた母は「なんでこんなもの買うのよ」とキレていた。ごもっとも。

つづいて五丈原に到着した。かの諸葛亮孔明が、軍を率いて魏の司馬懿と対峙するなか、病で亡くなったところだ。もう僕のテンションは絶頂である。でも、いま振り返ると、五丈原の記憶はほとんどない。諸葛亮は規模の小さい蜀軍を率いてあえて五丈原に進出し、そこで強大な魏軍と互角以上の戦いを展開した。それを可能ならしめたのは、諸葛亮が現地の地形を活かして守備を固め、そのまわりにうまく屯田兵を展開したためであるが、中学生の僕にはまだ周囲の地形に思いを巡らせる余裕もなく、それを分析する能力もなかった。まるで森林浴をしてマイナスイオンを浴び、なんだか神々しいオーラを受けたかのように、僕はただその場に感銘していただけだった。

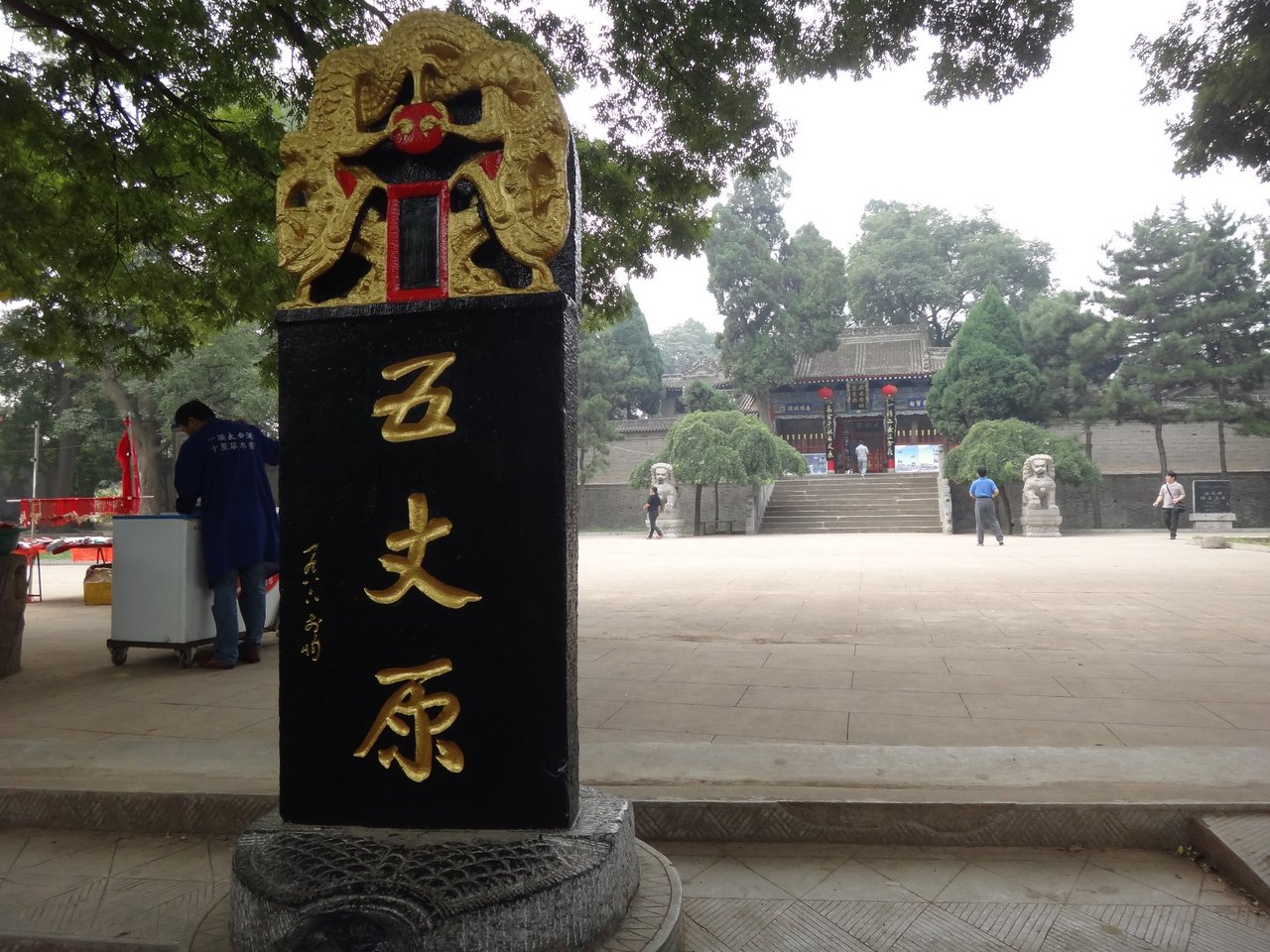

とはいえ、五丈原にあったトイレだけはいまだに忘れられない。ボットン便所になっていて、穴のなかをのぞき込むと、数百メートルはあろうかという崖下につながっていた。僕は喜んでおしっこをしたのだが、いま考えたらスゴい構造の建築だ。2013年、僕は研究者としてふたたび五丈原を訪れたが、そのトイレはすでになくなっており、五丈原はすっかり観光地化していた(図1)。

図1 五丈原(2013年8月)。諸葛亮を祀る武侯祠をはじめ、博物館などが整備されている。

かつての中国では、トイレネタに事欠かなかった。大便するさいに個室がないのは当たりまえ。和式トイレにしゃがみながら、となりに座っているひとに「ニーハオ」としゃべりかけることができる。いわゆる「ニーハオトイレ」だ。中国語学習者なら一度は目にする単語であろう。これは2015年頃に北京に行ったときにも、まだ少なくなかった。地方でも、たとえば西安郊外の「鴻門の会」遺跡を2010年に訪れたときにも、ニーハオトイレしかなかった。そこからは漢代の便所遺跡も出土しているが、どちらで用を足すのがマシか悩んだほどだ。でも2020年代に入ると、どこも急速に整備されはじめ、少しばかり安心できるようになった。さすがの僕でも「ニーハオトイレ」だけは最後までムリだった。そう考えると、1994年当時の五丈原にあったのは個室トイレで、その点ではマシだった。ちなみに、最近の世の中ではアイデンティティが云々されて久しいが、僕は「個室でしか大便できない」点が自らの限界だと、中国滞在中にはじめて気づかされた。それと同時に、最近では中国のトイレが個室化されていることを傍目に、これこそが現代化なんだとも感じている。嗚呼、カルチャーショック。

さて、五丈原を堪能したのち、僕たちは列車で漢中へ向かった。そのときのアルバムをめくると、諸葛亮が食糧輸送の効率化のために「木牛流馬」なる荷車を「製造」したという場所(陝西省勉県)にも立ち寄っている(図2)。ずいぶんうらぶれたところで、石碑以外、なんらのめぼしいものもなかった。20年後に同地を訪れたときには、僕たちは近くの蜀の棧道(山地を往来するために、岩壁をうがって作られた木造の道)を見学したり(図3)、ご当地名物のビャンビャン麵を食べたりしたが(図4)、そこには経済発展の香りがした。変わらないのは、定軍山の姿ぐらいだった(図5)。

図2 石碑には「諸葛亮木牛流馬製作地」とある(1994年8月)。

図3 石門近くの棧道(2013年8月)。

図4 勉県で食べたビャンビャン麵(2013年8月)。

図5 定軍山(2013年8月)。ここで劉備軍と曹操側の夏侯淵軍が正面衝突した。

漢中から僕たちはふたたび列車に乗り、今度は蜀漢の都のあった成都に向かった。途中、綿陽という駅で一時停車した。

「あれ、これって綿竹のそばじゃないか?」

綿竹といえば、蜀漢末期に、かの諸葛孔明の子、諸葛瞻が立てこもり、曹魏の鄧艾の侵略を防ごうとした場所だ。おしい、綿陽は綿陽であって、綿竹とは少し位置が違う。でもそんなのは当時の僕にとって些事だった。

旅程では本来、ここで下車する予定はなかった。しかし時は夏まっさかり、車内の温度はきわめて高く、それでいて飲み物も食べ物も売っていなかった。当時の寝台列車には空調設備がなく、車内販売もなかったのだ。僕はそれを口実に、少しだけ綿陽駅のホームに降りた。そしてそこで水を売っている人から水を買い、すぐに車内に戻った。そのブランド名もわからぬ水を飲んだ時点で、僕は蜀軍に加わった気がした。

列車がふたたび動き出した。しかしせっかく四川省を列車で縦断しているというのに(だって四川省こそは蜀の拠点なのだ!)、色気のない旅だった。途中下車をすることもなく、寝台列車で夜間に移動しているため、車窓からの眺めもいまいちだった。それでも柿沼少年にとっては、毎日が心躍るものだったらしい。実家に残されていた当時の日記を読み返すと、ほんとうに楽しそうだ。

やがて成都に到着し、劉備や諸葛亮に関連する観光名所をめぐった。そのころには、ほかのツアー客とも仲良くなっていた。ほぼ全員が『三国志』オタクで、僕のように10代の少年も多かった。高齢の方も多く、そのうちのひとりが観光地をどんどん先にすすみ、迷子になり、出発が2時間ほど遅れた。ツアーコンダクターの女の子が号泣していたのだけは鮮明に覚えている。責任を感じていたのだろう。いまなら携帯電話もあるから安心だ。時代は変わったものだ。

図6 重慶大橋を望む(1994年8月)。

図7 三峡下り(1994年8月)。

成都から重慶に出て(図6)、いよいよ三峡下りに切り替わった(図7)。フェリーに乗って武漢まで3泊4日の旅だ。おりしもこの前年に三峡ダム建設が着工され、その工事の過程で長江沿いのいくつかの村落や遺跡は水没することになった。そのなかには、僕が三峡下りで訪れた張飛廟もふくまれていた。張飛はいわずと知れた『三国志』の豪傑で、関羽とともに劉備に仕えた。地元の伝承によれば、張飛は殺害され、その頭部を拾った漁師が飛鳳山の麓に埋葬し、そこに張飛廟ができたとか。三峡ダムの建設にともない、いまはべつの場所に移築されているが、もはや当時の風情は残されていない。どうやら少年時代の僕は貴重な体験をしたようだ。もしそのときすでに研究者だったら、立廟の背景等について地元民に聞き取り調査をしたり、廟内の資料を調べたりすることもできただろうに。でも当時の僕は、そこで張飛の人形を買っただけで大満足だった。巨大で、作りは粗かったが、その後20年以上も実家に鎮座ましましていた。研究者への道を歩み出し、少し距離を置いて『三国志』の世界を眺めるようになったころ、彼はいつのまにか欠けて壊れていた。

フェリーのうえでは、同世代の少年たちがますます仲良くなっていた。僕たちは「聖地巡礼」をしただけで満足だった。親子連れもいれば、そうでない人もいた。僕は母親と二人連れだったが、成都でどす黒い火鍋を食べて以来、母はお腹を壊してほとんど脱水症状になっており、「ご飯がおいしくない」「油がひどい……」等とうめいていた。こんなところに連れてきてごめんなさい。

たしかにツアーで出た食事はどれもイマイチだった。そのあと大学を出て、みずから中国語を用いて自在に中国調査を楽しむようになるまでのあいだ、人に連れられて1、2回中国を訪れたことがあるが、やはりそのときも食事がイマイチだった。買い物をするにしても、「友誼商店」とよばれるところに連れていかれ、よくわからぬグッズを高値で買わされるのがせいぜいだった。だが、いまだからこそわかるが、中国のほんとうの魅力はそんなところにはなかった。たとえば地方都市の路地裏で、足元に食べ物の残りかすが散乱するような屋台があるところにこそ、真の美食がある(ただし、もし食あたりをしても責任はとれません)。買い物だって、少し中国語ができれば「討価還価」(値段交渉)ができ、現地の人々との交流を楽しむことができたのだ。

母はそれ以来、ほとんど中国には行っていない。いまでは「日本の中国料理が一番だ」などという始末。もったいない。

やがて武漢に到着した僕たちは、いよいよ最後の見せ場である赤壁に向かった。あの赤壁の戦いの舞台だ。到着すると、雄大な長江があり、岸辺に「赤壁」の赤文字がみえる。いわゆる赤壁摩崖石刻(湖北省赤壁市赤壁鎮石頭口村赤壁山一帯)である(図8)。そばでは地元の子どもたちが遊び回っていた。みんなお尻の部分だけが縦に割れたズボンをはいている。脱ぎ着せずそのまま大小便が出せる仕組みになっているもので、少しまえには北京でも見かける光景だった。東京では「道ばたに犬のフンを捨てたままにするな」との看板をよく見かけるが、中国の場合はそれが犬のものではなかったわけだ。そんなことを屁とも思わない大らかさが中国にはあった。批判でも皮肉でもなく、僕はそのテキトーさが大好きだった。

図8 赤壁(1994年8月)。

20年後にふたたび赤壁に行くと、赤壁のまわりの交通網は発達し、観光地として整備されていた。なんのフンかわからぬものも落ちていない。でも、その時にはもはやかつての感動を味わうことができなかった。僕はいまや知っているからだ。現存する「赤壁」の2文字が三国時代のものでないことを。そしていわゆる赤壁の古戦場の位置については諸説あり、なおもよくわかっていないということを。

20年前はその場に立っただけで、まるで戦場を俯瞰しているかのような気持ちになったものだ。その感情をツアーの少年どうしで分かち合うだけで、じゅうぶん幸せだったのだ。でもいまは、そうした感情を抱くよりも、まず遺跡の考古学的証拠はあるかどうか、出土遺物はあるのか、文献や簡牘に論拠はみいだせるか、さらなる解釈の余地はあるのかどうか等々にどうしても目が向いてしまう。これが研究者になるということかと思うと、少し悲しくもある。

ともあれこうしてすべての遺跡を観光し、三峡下りを果たした僕たちは、帰国の途についた。最後の最後で『三国志』グッズを売っている店に連れていかれ、ついつい蠟人形の劉備・諸葛亮・五虎大将軍セットを買ってしまった。なんと彼らはいまでも綺麗なままで実家に残っている。

時が移り変わり、中国もすっかり様変わりしている。それとともに、僕の感受性や視点の置き方もすっかり変わってしまった。ふつうの人々が「思春期に少年から大人に変わる」のだとすれば、僕は少年から研究者に変わった。精神年齢はあんまり成長していないけれど、中国へのまなざしが変わった。ほんとうに自分はこれしかやってこなかったんだなぁ、という半ば呆れた感情を抱くとともに、もはや1994年の旅行で抱いたほどの感動を僕が抱くことは少なくなった。それは、無知ゆえの感動にすぎず、それを思い起こして感情を高ぶらせるのはノスタルジーにすぎないのかもしれない。でも、そうした憧憬の経験が、いまでも僕の歴史学の原動力になっている。

ところで、じつは2020年代に入るころに、1994年の旅を共にした2名からインターネットを通じて連絡がきた。十数年ぶりのことで驚いた。ひとりは年下、ひとりは年上で、お互いもういい年だ。ふたりとも『三国志』関係の仕事をしているわけではないが、ひとりは大学教員、もうひとりは学芸員になっていた。酒席も共にし、昔ばなしに花を咲かせた。ほんとうにうれしかった。