きっかけは、2016年6月23日に届いた1通のメールだった。

実は、ちょっと鄴城に行ってみたいと思っているのですが、

会田くん、行ったことありますか?

さらにいえば、ややマニアックな場所ということで、

同行者が探せずにおります。

鄴に興味がありそうな知り合いなんかいませんか?

送ってきたのは、当時、某大学准教授だった河上麻由子さん(現在は大阪大学准教授)。仏教を中心に古代日中関係史の研究をしている友人だ。そのころ私は、次の就職先が決まらぬままポスドクの任期が終わってしまい、腑抜けた日々を送っていた。たしか、ひたすら日本や海外のSF小説を読み漁っていたような気がする。

河北省邯鄲市臨漳県にある鄴城は、後漢末に曹操が拠点として整備し、南北朝時代には東魏(534~550年)・北斉(550~577年)の首都となった都城である。遊牧民が黄河流域を、漢人が長江流域をそれぞれ支配して対峙した南北朝時代の研究をしている私は、北魏前期の首都であった大同(平城)、西魏・北周の首都があった西安(長安)、北魏後期の首都の洛陽、南朝の首都であった南京(建康)には行ったことがあったが、北斉の首都である鄴にはまだ行っていなかった。

中国史、それも5~6世紀の研究をしている私が現地調査に向かう理由は、大きく分けて2つある。1つは史料の現物をこの目でじっくり見るためである。普段は史書や書籍に収録された図版などをもとに研究しているが、現物を見るとこれまで気づかなかった情報を得られることがある。たとえば私が研究でよく用いる墓誌のような石刻史料の場合、図版では文字の判別がつかなかった箇所が、現物を見たらわかったということがある。また、発掘現場や博物館、図書館などで、これまで知らなかった史料を見つけられることもある。こうして得られた情報は研究に直接活かすことができる。もう1つの理由は、現地の雰囲気を知ることである。都城や陵墓といった歴史的遺構の周囲の環境や地形などを知り、当時の様子を想像する。もちろん環境や地形は長い時の流れの中で変化することもあり、当時のままではない。また、研究に直接活かせるわけでもない。しかし、文献からは知ることのできない情報が、たしかにそこにはあるのだ。

そこで私は、気が抜けてだらけていた自分に喝をいれるべく、河上さんの鄴城調査に同行することにした。とはいえ、男女2人旅はちょっと気まずいので同行者を探すことに。あちこちに声をかけた結果、早稲田大学の院生で五胡十六国時代の研究者である峰雪幸人くんが加わることとなり、3人で調査することとなった。

日程は9月2日から9月6日の4泊5日。移動時間を踏まえると、調査に集中できるのは9月3日~4日の2日間である。3人であれこれ相談した結果、今回は的をしぼって、9月3日に鄴城、9月4日に東魏・北斉の陵墓を中心に調査することとなった。これまで私は1人で調査することが多く、金銭的余裕もなかったため、ガイドを雇ったことはなかった。しかし、今回は調査期間も短く、鄴城や北斉の陵墓も有名な遺跡というわけではない。効率よく調査してまわるためには、現地に精通したガイドを雇うほうが合理的である。そこで河上さんにガイドや現地の宿の手配などを進めてもらった。また、現地調査の際には、事前準備の有無でその成果に大きな差が生じる。現地に着いてから遺構や史料などの情報を得ようとしても、インターネット上にあがっていないこともあるからだ。それどころか、地元の人間が遺構の存在自体を知らないことさえある。さらに、事前に発掘報告や研究論文を読んでおくと、現地調査の解像度があがり、見落としが減る。そこで3人で発掘報告や論文などを共有して各自読み込み、グーグルマップで遺構の場所をある程度特定するなど、事前の準備を重ねた。

歴史レリーフに興奮――鄴城博物館

9月2日の朝、私と峰雪くんは羽田空港から、河上さんは関西国際空港から出立した。昼過ぎに北京で無事に合流した私たちは、高速鉄道を使って河南省安陽市に向かった。鄴城周辺にちょうどよいホテルが見つからなかったため、その少し南の安陽に宿泊することになったのだ。峰雪くんと河上さんは初対面だったが、人懐っこい峰雪くんはすぐに打ち解けていた。

鄴城博物館

9月3日の朝、さっそく3人で鄴城博物館に向かった。春秋戦国時代から続く鄴は、後漢末の曹操が拠点を置いた後、五胡十六国の後趙・冉魏・前燕が都を置き、北朝後期の東魏・北斉もこの地を都とした。北斉は577年に北周に滅ぼされ、鄴も一地方都市になった。しかし、580年、北周の宣帝の崩御後に楊堅(のちの隋の文帝)が実権を握ると、その帝位簒奪を阻止するために、尉遅迥が鄴を拠点として挙兵した。この尉遅迥の乱の鎮圧直後、楊堅の命令で、鄴は徹底的に破壊されてしまったのだった。

博物館の入り口には、鄴城で繰り広げられたそうした歴史を象ったレリーフが置かれていた。観光客の多くが素通りする一方で、知名度が低く日の当たることの少ない五胡十六国・南北朝時代を研究している私と峰雪くんは、嬉しくなってはしゃいだ。峰雪くんは五胡十六国の後趙や冉魏のレリーフに興奮し、私は北周末の鄴城破壊の情景に興趣を覚えた。博物館に入る前からマニアックに騒いでいる我々に、河上さんは呆れていた(ような気がする)。

博物館内には、鄴城のミニチュアや鄴城周辺から見つかった出土物が展示してあった。曹魏(三国時代の魏)・後趙(五胡十六国の一つ)・北斉の石刻史料も多数置かれており、なかなかの見応えであった。また、東魏・北斉では仏教が栄え、鄴城周辺からも優美な玉製の仏像が大量に出土している。今回それらも見られるのではないかと期待していたのだが、残念ながら玉仏の多くは別の博物館に移されており、一部しか見られなかった。

曹操像の出迎え――鄴城北城

鄴城博物館を後にし、次に鄴城へ向かった。鄴城は、三国志で著名な曹操が後漢末に築いた北城と、東魏時代に洛陽を模して造営された南城から構成されている。現在、北城の西端には曹操が建てた氷井台・銅雀台・金虎台という三つの宮殿(いわゆる三台)の遺構が残されている。三台は造営当時、高さ30m以上の偉容を誇った宮殿であり、現在は三台遺址公園として整備されている。公園には曹操像が建てられ、盛大に観光地化されていた。やはり曹操のネームバリューはすごい。

曹操像

三台遺址公園を見終えた3人は、北城と南城の境界にあたる鄴城北城の南辺に向かった。現在、ここには漳河という川が流れているが、このときは水がかれており、河道に降り立つことができた。一見、単なる荒れ地のようだが、河道内には多数の瓦片や磚が大量に散らばっていた。また、レンガでできた壁の跡も確認できた。かつて鄴城北城の南辺に立ち並んでいた建物や城壁の遺物だろう。さらに瓦片や磚をよく見ると、後漢末・曹魏のものだけでなく、東魏・北斉のものもまじっていた。瓦や磚は時代によって型式が異なっており、ある程度の判別が可能なのである。

干上がった漳河

中国考古学の知識も持つ河上さんに瓦の見分け方を教えてもらい、自分でもあちこち探してみる。するとあちこちで東魏・北斉の瓦を見つけることができた。本来、ちょっと寄るだけのつもりだったが、3人とも瓦片や磚を探すのが楽しくて、ついつい時間を忘れて散策してしまった。

畑の中の南城

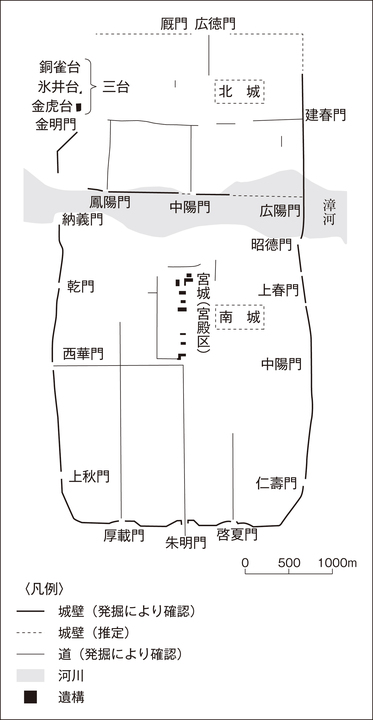

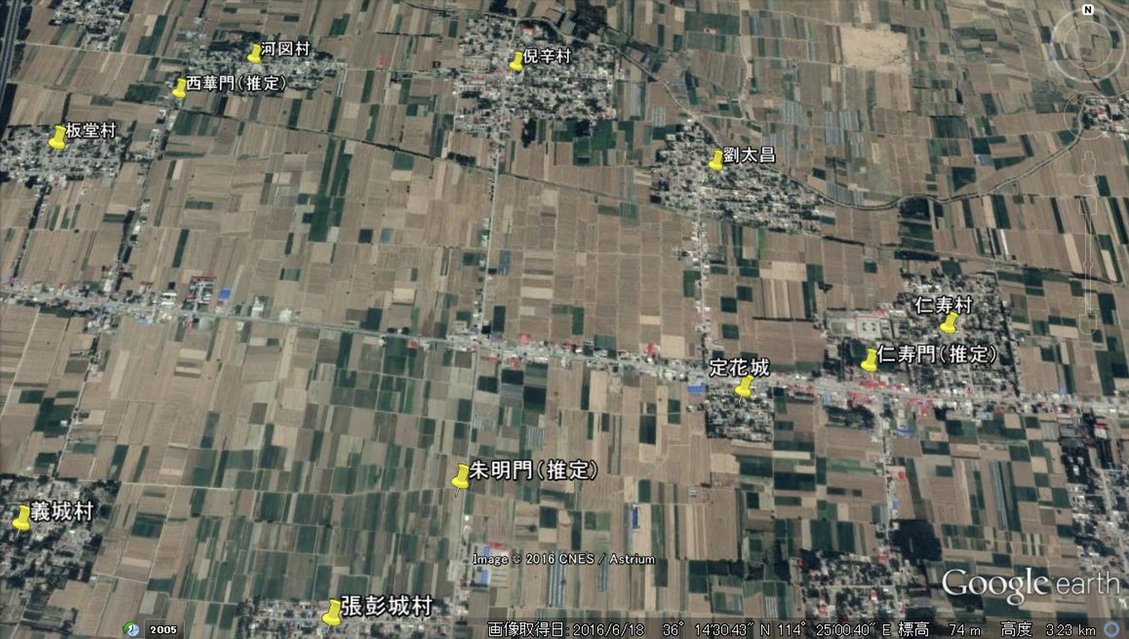

14時半にちょっと遅めの昼食をとった後、今度は東魏・北斉の都として造営された南城に向かった。南城は1983年より考古発掘が進められている。その結果、洛陽城を模倣して造営された南城は、東西約2800m×南北約3460mの長方形であったことが判明している。城門や宮殿の一部も位置が特定され、おおまかな復元図も作成されている。私たちは事前に城門跡地を現代の地図にあてはめておき、これをもとに南城をまわることにしていた。

北城と南城をつなぐ鳳陽門、南城の西端にあった西華門、東魏・北斉の皇帝が政務をとった南城の宮城(宮殿区)跡地をまわったが、行けども行けども畑ときどき集落である。城門の遺構を確認することはほとんどできなかった。

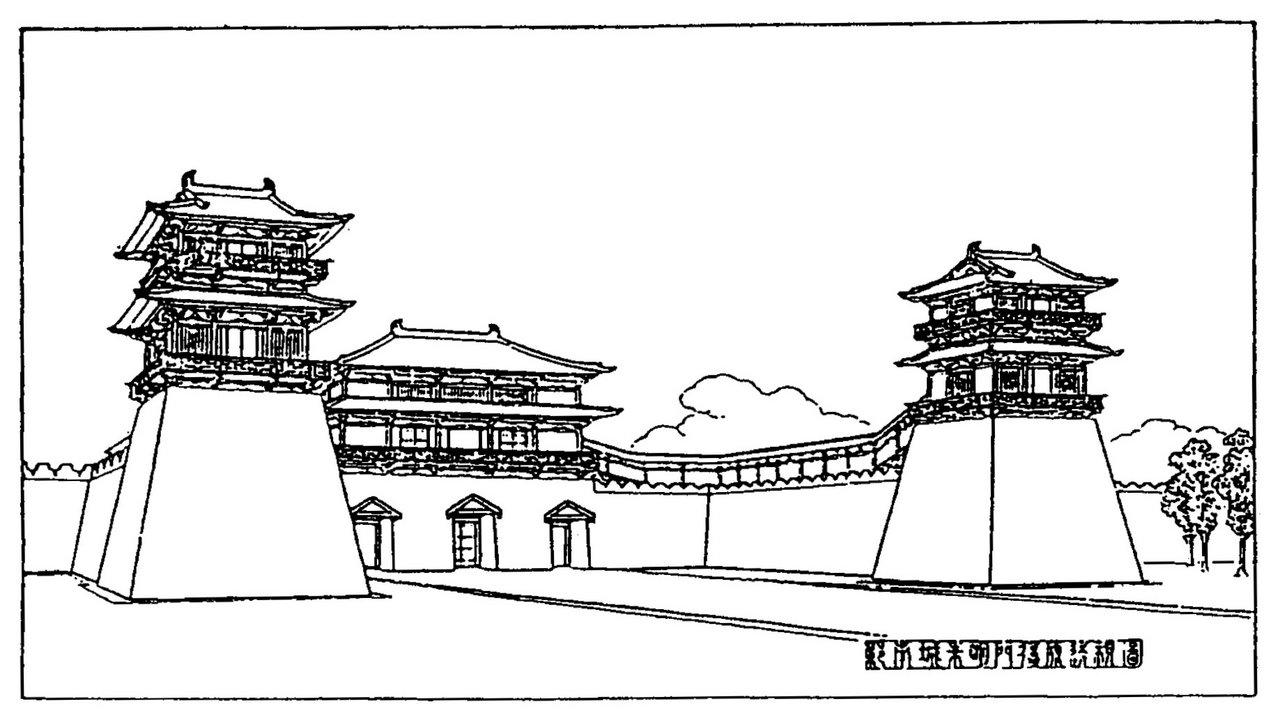

私たちは、さらに南城内の中軸線上の南端まで移動し、かつてそこにあった鄴城の顔ともいうべき朱明門の遺構も探してみたが、やはりなかなか見つけられなかった。発掘報告を踏まえると、宮殿区の上にたつ倪辛村という集落から一直線に南に伸びる道路脇にあるはずなのだが、目印がないためよくわからない。3人で周囲の畑にいた地元の老人に聞きまわり、ようやく「むかしこのあたりでなんか発掘してたよ」と教えてもらって、なんとか朱明門の遺構にたどりつけた。

朱明門の復元図(『考古』1996‐1より抜粋)

朱明門の跡地。一目で朱明門とわかる遺構は確認できない。

南城はどこを調査してもこのような有様で、かつての繁栄ぶりを思わせるものはなにも残されていなかった。南城がすでに畑で覆われていることは事前調査でもわかっていたのだが、現地でその光景を目の当たりにすると、やはり北城との落差に思いを致さざるをえなかった。

東魏・北斉の都として造営された鄴の南城は、北魏後期の首都の洛陽城と隋・唐の首都である長安城をつなぐ都であり、中国都城史上の価値はきわめて大きい。また、東魏・北斉自体も、長安に都を置いたライバルの西魏や北周よりも経済力、軍事力、文化面のすべてにおいてまさっていた。しかし、曹操が造営した北城と異なり、南城に対する地元の関心はきわめて薄いらしく、整備も進められていない。

これは鄴城の南城が北周末に破壊されてしまったことに一因があるだろう。先にも触れたとおり、577年の北斉滅亡後、鄴城は地方都市となったが、楊堅が北周の実権を握ると、鄴城を中心に旧北斉領域で大反乱が発生した(580年)。この反乱を鎮圧した楊堅は、徹底的に鄴城の南城を破壊しつくした。その結果、地上に遺構がほとんど残らなかったのである。

ただ、北城と南城の格差は、遺構の残存状況だけでなく、三国志で著名な曹操と、特に有名な物語を持たない東魏の高歓、北斉の文宣帝との人気の差にもよるのだと思われる。一般的知名度の低い東魏・北斉の都であった南城は、観光地としての魅力に乏しいというのが、現代の中国の人々の評価なのだ。

発掘後に遺跡を埋め戻すことはよくある話で、城門跡や宮殿跡が畑になってしまうことも珍しくない。また、観光地化が進んでいないことも、遺跡の保存という観点からすると必ずしも悪いことではない。城壁や宮殿を安易に復元したがために、かえって遺跡が破壊された事例も多いからだ。また、遺跡が畑になっていたからといって、実地調査が無意味であったかというと、そうではない。当初、私たちは鄴城内を徒歩でまわってみたいと思っていたが、現地で目の当たりにしたその規模の大きさに、とてもじゃないがまわり切れないことを悟り、ガイドの運転する車で移動することにした。こうしたスケール感も、文献からだけでは感じ取ることが難しく、現場に足をはこんでこそ味わえる要素といえよう。

とはいえ、あまりにも整備されていないのもやはり寂しい。せめて城門や城壁があったことを示す石碑や標識ぐらいはあってもいいのに……。この日はほかにも河上さんの専門とする仏教遺跡(北斉の荘厳寺跡など)を調査し、ホテルに戻ったのは19時すぎであった。

高澄墓・高歓墓へ

9月4日は、午前中に邯鄲市博物館に行った後、昼すぎに東魏・北斉の陵墓の調査に向かった。到着したのは鄴城の西北にある大冢営村。大冢営村の「大冢」は中国語で大きな墓の意味であり、高歓墓を指している。そのほかにも、このあたりには東魏・北斉の陵墓が散在している。大冢営村に入った後、まず向かったのが東魏の権力者であった高歓と高澄の墓である。

ここで東魏の歴史を簡単に振り返っておこう。遊牧民の鮮卑が建国した北魏は、5世紀前半に華北統一を果たしたが、5世紀末に北魏の孝文帝が中国化政策を断行した結果、北族(北方系の遊牧民)内の格差が拡大し、523年、不満を募らせた六鎮(北魏北辺に置かれた6つの軍事拠点をいう)による反乱が発生してしまった。この六鎮の乱は華北中に広がり、北魏は混沌状態に陥った。その後、紆余曲折を経て、北魏は534年に東西に分裂してしまう。

このとき北魏の皇族の元善見(孝静帝)を擁立し、東魏の実権を握ったのが高歓である。彼は六鎮の一つであった懐朔鎮の出身で、反乱による混乱の中でのしあがった人物である。もともとその一族は貧窮化した鮮卑であったと考えられているが、彼自身は漢人を自称し、巧みに北族系の勲貴と漢人貴族を取り込み、北魏の孝文帝による中国化政策路線を継承している。彼は東魏の都として鄴城の南城を造営し、宇文泰が実権を握る西魏と死闘を展開したが、皇帝になることなく547年に病死した(享年52)。

その後を継いで皇帝即位を目指したのが、高歓の長男の高澄である。彼は、父亡き後、元勲であった侯景の起こした反乱を鎮圧し、一歩一歩皇帝の座に近づいていった。しかし、549年、彼に恨みをもった配膳奴隷に刺殺されてしまう。

奇妙な墳丘

さて、私たちが最初にたどりついたのは、高澄の墓(峻成陵)である。畑の中を歩いていると、遠くに墳丘が見えてきた。しかし、すぐに異変に気づく。墳丘の真ん中がえぐれて、凹の形になっているのだ。しかも左側は明らかに低くなっている。

3人で草をかきわけて高澄墓を目指すが、草がチクチクして痛い。じつのところ、現地調査は冬のほうがすすめやすい。夏場は草や畑の作物が繁茂していて調査しにくいし、遺構の形もはっきりしなくなるからだ。「夏の調査はジーンズがいいよね」とか「冬場は調査しやすいけど寒いのがしんどいんだよねぇ」など3人で調査あるあるを話しているうちに、高澄墓の真下にたどりついた。高澄墓の中央の断面はほぼ垂直になっており、明らかに人為的に削られている。ガイドに聞いてみたところ、周辺の住民が建物などを作る際に、レンガの材料にするため墳丘を削ってしまったということらしい。

陵墓調査の初っ端から遺跡破壊をみせつけられてしまった私たちは、不安に駆られた。高歓の墓はどうなのだろう? 南北朝時代後期を彩る英雄の1人なのだし、高澄墓よりはましな扱いを受けているのではなかろうか……。3人であれこれ話しながら、徒歩で高歓墓(義平陵)に向かう。すると、また畑の中に墳丘が見えてきた。

今度は大丈夫だ、えぐれてない。ただ、墳丘の上に建物があるのが気にかかる。遺跡保護の観点から、一般的に建物は陵墓の周囲に建てることが多く、墳丘の上にあるのは珍しい。高歓墓には頂上に向かう粗雑な階段が設けられていた。あの建物は何だろう、と思いながら登り、12時半ごろに頂上にたどりつく。

そこで待っていたのは、コンクリートでできたがらんどうの建物と、そこに住んでいるという一組の夫婦だった。さっそくこの建物は何か聞いてみる。すると夫婦は「ここは道観だ」と答えた。なんと、道士の夫婦が、高歓墓に勝手に道教寺院を建てていたのだ。この墳丘が高歓の墓であると知っているのか聞こうとしたら、むこうからこうのたまった。

「ここは高歓の墓なのだが、地元でも全然知られていない。だから、道観を立てて寄付金を集めているんだ。ゆくゆくは観光地にしたいと考えている。君たちもぜひ寄付してくれ。」

これにはのけぞった。高歓の墓だと知らずに建てたのならともかく、知っていてあえてここに道観を建てたというのだ。道観の中や周囲を見たが、当然のことながら、何らかの建設許可を得た形跡はない。さらに話を聞けば、頂上に登る階段も自分たちで作ったという。この夫婦にはそもそも遺跡保護という観念がすっぽりと抜け落ちているのだ。ある意味たくましい。

私たちは一応、寄付するかどうか話し合ったものの、無許可の道観に払う必要はないだろう、という結論に落ちついた。こうして高歓墓では、高澄墓とは違った形での遺跡破壊を目の当たりにすることとなった。北魏末から東魏にかけて権力を掌握した高歓・高澄親子の墓がこのような扱いを受けているとは、まったくもって予想外であった。

衝撃の文宣帝陵

驚きを胸に抱えつつ、私たちは続いて、この日のメインの目的地である文宣帝陵(武寧陵)に車で向かった。北斉の初代皇帝である文宣帝の陵墓である。高歓の墓には道士が住み着き、高澄の墓は建材として破壊されてしまっていた。文宣帝陵は大丈夫なのだろうか。いやいや、文宣帝は皇帝だよ? しかもその陵墓は国の研究機関による正式な発掘もなされている。今度こそ大丈夫なはずだ。

文宣帝の本名は高洋という。高歓の次男であり、高歓・高澄の没後、東魏の実権を握った。彼は550年に東魏の孝静帝に禅譲を迫り、皇帝に即位して北斉を建国した。政治・軍事に治績をあげたが、次第に酒におぼれ、猜疑心に駆られて臣下や皇族を殺害し、父の側室や兄嫁にも無理やり関係を迫っている。北斉の歴史を記した『北斉書』には彼の乱行がこれでもかといわんばかりに記されている。暴君と化した文宣帝は559年に31歳で亡くなった。

邯鄲市磁県の湾漳村にある文宣帝陵は、1987年に考古発掘が進められた。陵墓自体はすでに盗掘されていたが、それでも1600件もの陶俑と鮮やかな壁画が発見されている。文宣帝陵であることを示す文字資料は見つからなかったものの、墓の規模や位置、出土文物の質の高さから、文宣帝陵と断定されたのだ。研究機関が埋葬品や壁画を搬出した後、文宣帝陵は埋め戻された。また、発掘報告には、墳丘は周辺住民がレンガをつくるために土をとったので、発掘調査より前の1970年代の時点でほとんどなくなっていたとも記されていた。

湾漳村に到着した私たちは、村の中に入ってしばらく進み、地図を頼りにようやく目指す文宣帝の陵墓にたどりついた。しかし、そこには信じられない光景が広がっていた。「嘘でしょ……」と独り言が漏れ、しばし呆然と立ち尽くす。

眼前に広がるのは、ゴミ・ゴミ・ゴミ。……そう、文宣帝陵は、ゴミ捨て場になっていたのだ!! ちょうどそのとき、私たちの前に近隣住民とおぼしき中年女性が姿を見せた。そして、彼女は手に持っていたゴミを、じゃばぁっー、と投げ捨てた。間違いない、ここは現役バリバリのゴミ捨て場なのだ。あまりのタイミングのよさに、3人とも思わず笑いだしてしまった。

ゴミの中には練炭が目立つ。厨房の燃料として用いているのだろう。左手前のレンガは遺構の一部なのだろうか。ゴミの山で近づけず、確認できなかった。

それにしても文宣帝陵の扱いはひどい。たしかに文宣帝は治世後半になると鬼畜の所業を行い、暴君と化してしまった。また、北斉という王朝自体も、権力闘争を繰り返したあげく、北周に滅ぼされてしまい、イメージがいいとはいえない。とはいえ、ゴミ捨て場はないだろう。これまでにも私は南北朝時代の皇帝陵墓をいくつか見てきたし、発掘報告も読んできた。北斉のライバルであった北周の武帝陵のように、もともと墳墓がないため、発掘調査終了後に埋め戻されて畑になった例もたしかにある。しかし、ゴミ捨て場として使われている事例は見たことも聞いたこともなかった。

ただ、周辺住民にはそもそもここが文宣帝陵であるという認識が希薄なようであった。村の片隅に、重要な文化遺産として国の保護管理下にあることを示す「全国重点文物保護単位 磁県北朝墓群」という石碑はあったものの、草木に覆われてしまっていて、文宣帝陵であるという明確な表記もない。文宣帝を憎んであえてゴミ捨て場にしたというよりは、たまたまそこに広い窪みがあったからゴミを捨てている、といった様子である。これは中国に限った話ではないが、遺跡保護には周辺住民への発掘情報の還元が欠かせないということを、このとき痛切に思い知ったのだった。

悲劇の名将・蘭陵王の墓

文宣帝陵のあまりの衝撃に、一周まわって興奮状態に陥ってしまった私たちは、勢いに任せて昼食もとらずに磁県講武城鎮劉荘村にある蘭陵王墓に向かった。蘭陵王は高澄の第3子で、本名を高肅(字は長恭、別名は孝瓘)といい、北斉の名将の1人に数えられている。蘭陵王は北斉から与えられた封爵である。彼がその名を高めたのは564年のこと。この年、北周軍が北斉領に侵攻し、洛陽を包囲した。蘭陵王は500騎を率い包囲網を突破して洛陽城に至ったが、城内の兵士たちは援軍と気づかずに蘭陵王たちに弩を向けた。そこで蘭陵王はおもむろに兜を脱いで顔を見せ、城内の兵士に味方と気づかせ、ともに北周軍と戦って大勝したのだった。北斉の兵士たちは「蘭陵王入陣曲」という歌曲を作って彼を称えたという(『北斉書』巻11蘭陵武王孝瓘伝)。しかし、その後、573年に北斉の後主の猜疑心によって自殺に追い込まれている。

通常であれば単なる悲劇の武将にとどまったはずの蘭陵王であるが、蘭陵王入陣の逸話は徐々に変化し、唐代には彼が美貌を隠すために常に仮面をつけて戦ったのだという伝説が誕生した。その結果、後世における彼の人気は高まっていった。「蘭陵王入陣曲」は日本にも伝わり、雅楽の演目として現在でも演じられている。また彼の名は、三島由紀夫の最後の短篇小説のタイトルにもなっている。中国でも人気は高く、近年、立て続けに蘭陵王を主人公としたドラマが制作された。

さて、ガイドの車でスムーズに蘭陵王墓に到着。蘭陵王墓は、高歓墓・高澄墓・文宣帝陵とは全然違っていた。駐車場があって、壁があって、門がある。しっかり整備されているのだ。

蘭陵王墓の入り口

蘭陵王像

中に入ると、小さな墳丘と蘭陵王の像があり、さらに蘭陵王の墓碑も保管されていた。石刻史料が大好きな私は、この日、南北朝時代の石刻史料にとんと出会えていなかった反動で、蘭陵王墓碑の写真を上から下まで、さらに表から裏まで嘗めまわすように撮りまくった(もしかしたら峰雪くんと河上さんは若干ひいていたかもしれない)。

それにしても、北斉の皇帝陵である文宣帝陵と、皇族の墓にすぎない蘭陵王墓の落差はあまりに大きい。そもそも文宣帝と蘭陵王、歴史の流れに大きな影響を与えたのはどちらであろうか。文宣帝は、北魏の孝文帝が断行した中国化路線を継承して様々な制度を整えた。のちに東アジアに冠たる大帝国を築いた隋・唐は、この北斉の制度を基軸に国制を整えている。また、南朝を模倣した仏教政策を展開し、それがのちの隋・唐に影響を与えた。いわば北斉の文宣帝は、南朝と隋・唐をつなぐ興味深い存在である。こうした観点からいえば、一介の武将にすぎない蘭陵王よりも、文宣帝のほうが歴史に与えた影響は大きいといえよう。

しかし、人気という点からすると、蘭陵王と文宣帝の差は歴然としている。蘭陵王の伝説は人々に語り継がれ、現在まで愛され続けているのに対し、文宣帝は晩年の乱行にばかり注目が集まり、暴君と認識されている。おそらく陵墓の扱いの違いには、こうした要素も関係しているのであろう。歴史上の人物の評価には、業績だけではなく、その人の「物語」が大きく影響を与えるのだ。

歴史の皮肉――孝静帝陵

蘭陵王墓の見学を終えた14時すぎに、近くの屋台でスイカを食べて昼食がわりとし、続いて向かったのは、東魏の皇帝であった孝静帝の陵墓である。孝静帝陵は、畑の中にぽつんと浮かんでいた。

けれど、しっかりと整備されている。3人で高歓墓・高澄墓・文宣帝陵との違いをワイワイ話しながら孝静帝陵に登った。すると、高歓墓と同様に、頂上には道観があった。こちらは無許可ではなく、許可を得て建立されている。墳丘の上に道観が作られていることは、遺跡保護の観点からするといいとはいえない。とはいえ、許可なく住み着いた道士が勝手に遺跡の破壊を進めているよりは、観光地として整備されているぶん、孝静帝陵のほうがまだましであろう。

生前、傀儡にすぎなかった孝静帝は高歓・高澄に抑圧されていた。たとえば、あるとき高澄に酒をすすめられた孝静帝が「古より滅びない国などないが、朕もどうしてこんなふうに生きねばならんのか」と皮肉をいったところ、「朕め、朕め、狗脚の朕め(犬ころのような傀儡君主の意)」と高澄に罵られたあげく、その部下に3発も殴打されてしまった、という話が伝わっている(『北斉書』巻3文襄帝紀)。また、孝静帝は、文宣帝に禅譲した1年5か月後に毒殺されている。

しかし、その死から1400年以上が経った現在、彼を虐げた高歓・高澄・文宣帝の陵墓が破壊されて顧みられていないのに対し、孝静帝の陵墓は観光資源として扱われている。まるで勝者と敗者が逆転したかのようである。私たち3人は、そのギャップにしみじみ歴史の皮肉を感じ取ったのだった。

かつて栄えた南北朝時代の都は、いずれも千数百年経つうちに荒廃してしまっており、これまでの調査旅行でも人の世のはかなさを感じるのが常であった。しかし、このときの調査ほど、栄枯盛衰・盛者必衰というものを体感したことはなかった。曹操の拠点があった鄴城北城は、彼のスター性にあやかって、遺構がきちんと整備されていたのに対し、北斉の都であった南城は畑の中に沈んでいた。東魏の権力者であった高歓・高澄の陵墓は破壊が進み、北斉の文宣帝の陵墓はゴミ捨て場と化していた一方で、悲劇の名将・蘭陵王や傀儡皇帝であった東魏の孝静帝の陵墓は、きちんと整備され、観光資源としての価値も認識されている。

歴史研究において私が心がけているのは、後世の歴史評価のベールをめくり、当時の政策・制度の実相や人物評価に迫ることである。だが、このときの調査では、長い時間の流れの中で積み重ねられてきた歴史評価の生々しさ、「物語」というものの影響力の大きさを、まざまざと見せつけられることとなった。歴史評価の変遷、そして史実と「物語」のギャップを身をもって感じること、これもまた歴史研究者にとっての現地調査の醍醐味である。