2024年もみすず書房の新刊を、各新聞・雑誌・ウェブメディアなど多くの媒体でご紹介いただきました。なかでも複数の評者に取り上げられた注目書を、ふりかえってご案内します。

金子信博『ミミズの農業改革』

2023年12月刊

耕さず、ミミズに委ねよう。ミミズは落ち葉と土を食べて団子にし、栄養を閉じ込め、水路も作る。土を構造化し続ける生態系改変者に、これからの農業を学ぶ。

- 読売新聞 2024年1月28日 書評より

「「どこに着目するかによって見え方が異なる」のが学問の要諦。ミミズの目から出た結論は、土壌中の生態系を維持し、耕さずに土壌劣化を回避する「不耕起・草生栽培」の提言である。」

(評者・歴史学者、京都府立大教授 岡本隆司さん)

-

信濃毎日新聞 2024年1月27日 書評より

「著者は土壌生態学のフィールドを森林から耕地へと広げ、不耕起栽培を実証的に研究している。ミミズがすすめる農地は、食の安全にもつながるという訴えには説得力があり魅力的だ。」

(評者・サイエンスライター、同志社大特別客員教授 渡辺政隆さん)

エリザベス・ミキ・ブリナ『語れ、内なる沖縄よ――わたしと家族の来た道』

石垣賀子訳 2024年1月刊

沖縄出身の母とベトナム帰還兵の父を持つアメリカ人女性が、長く遠ざけてきた沖縄を訪れ、その歴史をたどりながら自身のルーツに向き合う。多くの共感を呼んだメモワール。

-

日刊ゲンダイDIGITAL 2024年4月25日 「金井真紀の本でフムフム…世界旅」より

「自らのルーツを否定していた著者がアメリカと沖縄の、英語と日本語の、男性と女性の不均衡に気づいたからこそ生まれた一冊」

(評者・文筆家、イラストレーター 金井真紀さん)

-

日本経済新聞 2024年3月23日 書評より

「彼女はこれから自身の目で沖縄を知っていゆくだろう。祖父母の出身地、宮古島をふくめ島々がつらなる沖縄は、異なる時代に異なる地域からやってきた人々の集合体で、多元的なルーツを持つ。エリザベス・ミキ・ブリナも沖縄人のひとりだ。」

(評者・ノンフィクション作家 与那原恵さん)

ウィリアム・マッカスキル『見えない未来を変える「いま」――〈長期主義〉倫理学のフレームワーク』

千葉敏生訳 2024年1月刊

人類全体の「未来」を守るために、私たちにできる行動とは何か? 科学をはじめ、歴史、哲学と使える知見は何でも使い、熱意にあふれた筆致で読者を巻き込んでいく若き哲学者、マッカスキルの説く、未来のための思想。

-

中央公論 2024年5月号より

「本書は決して私たちから「遠い」ことばかりを書いている書物ではない。未来、それは遠いようで近いのである。」

(評者・文筆家 木澤佐登志さん)週刊文春 2024年9月19日号 〈私の読書日記〉より

「世代間倫理に関心のある人だけでなく、壮大な時空間のスケールで人類の未来を考えてみたい人は、ぜひ手にとってみてほしい。」

(評者・文筆家 吉川浩満さん)

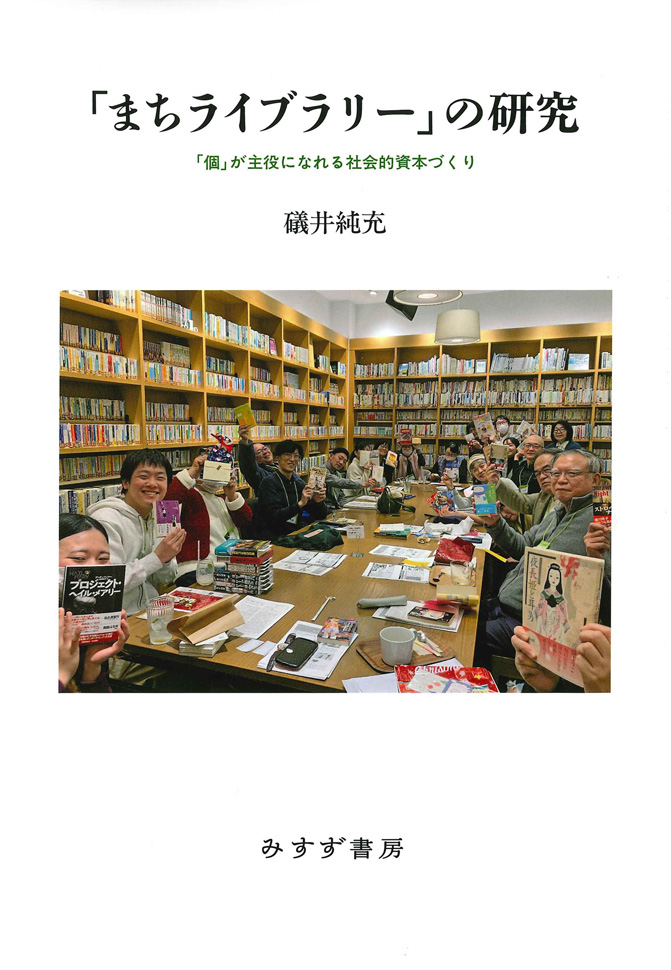

礒井純充『「まちライブラリー」の研究――「個」が主役になれる社会的資本づくり』

2024年2月刊

始まりから12年、著者が提唱し、全国1000ヶ所以上に形成されてきた「まちライブラリー」。地域の場づくりやコミュニティ形成をうながす活動の鍵を明らかにする、示唆に富んだ一冊。

-

日本経済新聞 2024年4月20日 書評より

「象徴的な言葉がふたつある。ひとつは「個」。もうひとつは「社会共通資本」。」

(評者・ライター 永江朗さん)

-

週刊東洋経済 2024年4月20日号 書評より

「個が社会を変えることは可能だという力強いメッセージ、それは10年以上に及ぶ「研究」を経ての、著者の実感なのだろう。」

(評者・校正者 牟田都子さん)

島田潤一郎『長い読書』

2024年4月刊

「本を読み続けることでなにを得られるのか。」吉祥寺のひとり出版社「夏葉社」を創業した著者が、喜びだけではない、読書という体験の全体をつぶさに描く無二の散文集。

-

日本経済新聞 2024年6月8日 書評より

「…本を読むことが、あたかも浸透圧のように家族や個人の生活に滲み合う、そのありさまが描かれて胸に染み入る。」

(評者・エッセイスト 平松洋子さん)

-

朝日新聞 2024年6月29日 書評より

「しみじみと、ああ、いま文学を読んでいるなぁという手応えがある。それはひたひたと静かに、読む人の心を満たす。」

(評者・小説家 山内マリコさん)

『長い読書』の詳細はこちら

【新刊紹介】島田潤一郎『長い読書』のための序文

島田潤一郎『長い読書』書店イベントレポート(2024年4月)

山本義隆『核燃料サイクルという迷宮――核ナショナリズムがもたらしたもの』

2024年5月刊

日本のエネルギー政策の恥部とも言うべき核燃料サイクル事業は、戦前来の電力中央集権化とナショナリズムの申し子だった。その歴史の精査をもとに脱原発の必要と必然を説く。

-

朝日新聞 2024年6月8日 書評より

「うわべは先端性をうたいながら、根本的に時代錯誤な万博やリニア中央新幹線をやめられないこと。それは、破綻した核燃料サイクルをやめられないことと同型である。」

(評者・批評家、立教大学准教授 福嶋亮大さん)

-

毎日新聞 2024年7月20日 書評より

「本書は原発の安全性のことはひとまず脇に置いて、使用済み核燃料の再処理や高速増殖炉開発に未来がないことを論じる。」

(評者・作家 池澤夏樹さん)

ヴィリ・レードンヴィルタ『デジタルの皇帝たち――プラットフォームが国家を超えるとき』

濱浦奈緒子訳 2024年8月刊

自由とテクノロジーを誰よりも愛した者は国家を超える帝国を築いた。デジタル帝国の君主たちの思想的起源や経営手法、そして彼らに抗った人々を、ストーリーとデータで描く。

- 日本経済新聞 2024年10月19日 書評より

「市場の設計者であると同時に営利企業でもあるデジタル・プラットフォームに、プライバシーや小規模事業者の保護、セキュリティ確保などの公共目的を担わせることの矛盾や限界を本書は鋭く指摘する」

(評者・成城大学教授 岡田羊祐さん)

- 共同通信配信(沖縄タイムスほか) 2024年8月24日 書評より

「アマゾン創業者のジェフ・ベゾスといった有名人に加え、麻薬売買サイトを立ち上げた米国の男性など、さまざまな人物の動きを活写しながら、デジタル経済の歴史を浮き彫りにしていく。その筆致は鮮やかで、上質なドキュメンタリーを見ているような気にさせる」

(評者・共同通信記者 川元康彦さん)

『デジタルの皇帝たち』の詳細はこちら

【新刊紹介】古代ギリシャ・ソ連・デジタル帝国

【コラム】ブックリスト:デジタルの歴史

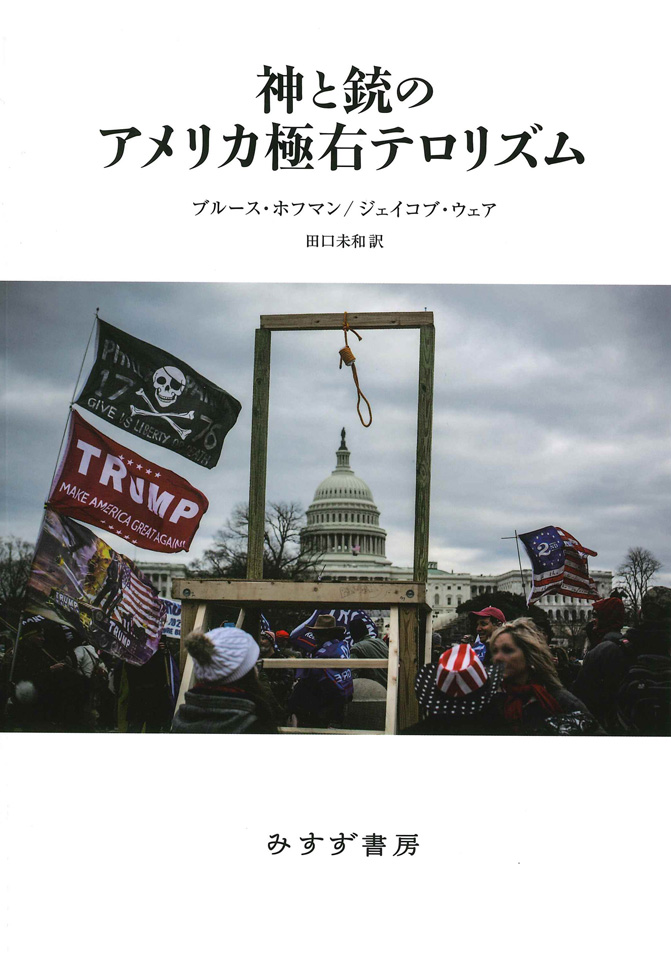

ブルース・ホフマン/ジェイコブ・ウェア『神と銃のアメリカ極右テロリズム』

田口未和訳 2024年10月刊

政治的暴力が深刻な米国で、その大半を占める極右テロ。何が暴力を駆動するのか。厳格な銃規制は、どうして不可能なのか。極右テロリズム40年の歴史と防止策を、第一人者が説く。

-

日本経済新聞 2024年12月14日 書評より

「…一刻も早く何か手を打たないといけない。テロという病理は「心の問題」であり、ますます増幅し続けているためだ。この差し迫った問題に対応するためにも、本書は大いに参考になる。」

(評者・上智大学教授 前嶋和弘さん)

-

朝日新聞 2024年11月16日 書評より

「本書は内戦が「まさか」の事態ではなく、民主主義をむしばむソーシャルメディアを背景として、世界一富裕な大国でも起こり得ることを示した。誰が大統領になろうと、国内テロのリスクはなくならないだろう。問題の根はそれほど深い。」

(評者・批評家、立教大学教授 福嶋亮大さん)

『神と銃のアメリカ極右テロリズム』の詳細はこちら

【新刊紹介】政治暴力の大半を占める極右テロ 第一人者による検証と対策

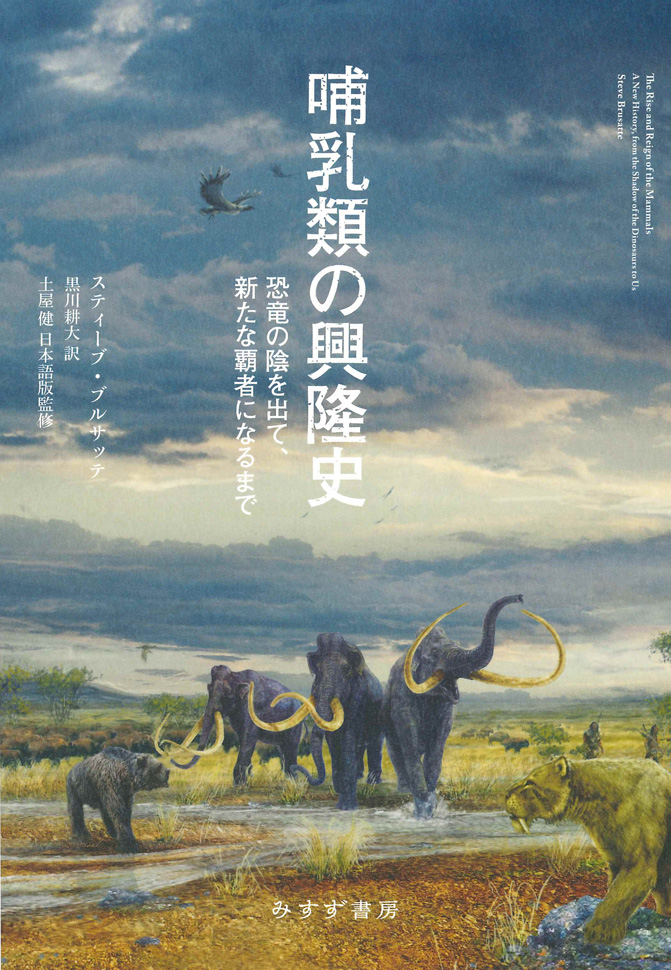

スティーブ・ブルサッテ『哺乳類の興隆史――恐竜の陰を出て、新たな覇者になるまで』

黒川耕大訳、土屋健日本語版監修 2024年7月刊

哺乳類の覇者への道のりは恐竜絶滅よりも遥か昔に始まった。哺乳類の祖先が幾多の絶滅事件を乗り越え私たちに至るまでの、途方もない歴史を描く。図版多数収録。

- 朝日新聞 2024年9月7日 書評より

「怪獣っぽくてカッコいい恐竜たちと比べると、地味さが否めない我ら哺乳類。ただ、その歴史を語る本書はじわりと心にしみる、少し大人向けの読み物だ。」

(評者・朝日新聞デジタル企画報道部記者 小宮山亮磨さん)

- 日本経済新聞 2024年9月21日 書評より

「私たち人類は、いつも叙事詩を求めてきた。『ギルガメシュ叙事詩』は人類最古の文学作品ともいわれるし、『イーリアス』や『オデュッセイア』は西欧文学の源流だ。そして、それを上回る歴史を実感できる現代の叙事詩が、この『哺乳類の興隆史』である。しかも、これはイマジネーションの産物ではない。科学的事実なのだ。」

(評者・生物学者 更科功さん)

ハリー・パーカー『ハイブリッド・ヒューマンたち――人と機械の接合の前線から』

川野太郎訳 2024年7月刊

アフガニスタン紛争で両足を失った作家が見つめる、障害のある身体と機械の接合による生きやすさ追求のフロンティア。当事者の目線に沿って見つめる「支援テクノロジー」考。

- 週刊東洋経済 2024年11月2日-9日合併号 書評より

「著者は、サイボーグ的な人間としてのアイデンティティーを肯定的に受け止めている。有機的な身体部位と生物機械工学的な身体部位を併せ持った生物としての人間というあり方は、今後の人類社会では特別な存在ではなくなるだろう。そのグロテスクさ、痛みや葛藤、あらゆる清濁込みで、著者は人間の未来に希望を見出しているのだ。」

(評者・医療社会学者 渡部沙織さん)

- 日本経済新聞 2024年9月12日夕刊 「あすへの話題」欄より

「障害をカバーしてくれる技術は素晴らしいが、自分らしさの根拠をどこに求めるのか。この本を通してさまざまな声が聞けたのは、とてもよかった」

(評者・ドイツ文学者 松永美穂さん)

2025年も、小社刊行物を何卒よろしくお願いいたします。(営業部)