三島由紀夫は対句が好きだったらしい。彼は『文章読本』の中で、こう書いている。

古い支那の対句の影響が、私のうちに残っていて、例えば「彼女は理性を軽蔑していた」と書くべきところを、「彼女は感情を尊敬し、理性を軽蔑していた」というように書くことを好みます。これは私のネクタイの好みのようなもので、変えることができません。(『文章読本』第8章)

三島は日本文学が論理を欠くことをたびたび指摘しているが、対句好みは、単なる好みにとどまらず、ともすれば溶けて流れようとする日本語の文に抗う意識の現れだったのかもしれない。

「古い支那の対句」と三島が言うように、日本人にとって、対句といえば中国が本家本元のように感じられる。実際、和歌や俳句が、切れては続く雨の糸を思わせるとすれば、中に対句を据えた漢詩の一行一行は、あたかも紫禁城の大屋根を支える列柱のようである。

登鸛鵲樓 王之渙

白日依山盡

黄河入海流

欲窮千里目

更上一層樓

鸛鵲楼に登る 王之渙

白日 山に依りて尽き

黄河 海に入りて流る

千里の目を窮めんと欲して

更に上る 一層の楼

起句と承句は、白-黄、日-河、山-海、依る-入る、尽きる-流れると、すべての文字が対になっている。転句と結句は、千里のかなたの先の先まで見尽くしたいと思って、さらにもう一階楼閣を上る、ということ。たった一階上っただけで千里の眺望が開けると言ったところ、「千」と「一」の対比が鮮やかである。

しかしこの詩において対になっているのは言葉だけではない。「白々と輝く太陽が山にもたれて沈む」と言うとき、主人公は西を見ている。「黄河が海へ向かって流れてゆく」と言うとき、彼は東を見ている。起句・承句では身体の動きが描かれているのである。さらに、日が沈むのは垂直方向の動き、黄河が流れるのは水平方向の動きである。そして起句・承句で水平方向にまなざしを動かした主人公は、転句・結句で垂直方向の移動を行う。この詩は水平・垂直の軸を張りめぐらし、たった四句のうちに、巨大な空間、主人公を中心点とする穹窿を形づくっているのだ。

対句の“存在感”

かかる構築性と比べれば、和歌や俳句はさながら川辺になびく草か、山の上にたなびく雲であろう。もちろんこう言えばとて、和歌や俳句を貶めているのではない。漢詩と和歌・俳句には別種の美があることを言わんとするのみである。

ところが、よくよく考えてみれば、日本文学のあけぼのには対句が燦然と輝いていたことに気づく。『万葉集』を開けば、山部赤人が富士山を詠んだ歌に「渡る日の影も隠らひ/照る月の光も見えず」とある。堂々たる対句である。また『万葉集』巻頭を飾る雄略天皇御製の歌の「籠もよ み籠持ち/ふくしもよ みぶくし持ち」にしても、対句といえる。『万葉集』の長歌に用いられた対句は枚挙にいとまがない。

にもかかわらず、後世の日本文学において、対句は修辞の中心を占めるには至らなかった。無論、『平家物語』の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす」のごとき名高い対句もあり、文学作品のふとしたところに対句は現れる。また上つ代の口ぶりを伝えてか、今日でも神社で聞く祝詞にはしばしば対句が用いられている。それでもなお、日本文学における対句の“存在感”は、中国文学におけるそれの比ではない。日本文学において、対句は有ってもよく、無くても許されるものである。しかし中国文学では、律詩において対句が必須とされるほか、対句を中心として構成する駢文という文体もある(1)。中国文学において、対句は“必需品”なのである。

そればかりではない。中華文化において、対句は“生活必需品”でもある。

春聯

中華圏では、対句を一行ずつ紙に書いて貼ったり、掛軸にしてかけたり、門扉に彫ったり、対となる柱に刻んだりすることがある。これらを総称して「対聯」という。中華料理店の入口の両脇に一行ずつ、漢字が書かれているのを目にしたことはないだろうか。あれである。しかし言葉で説明するよりも、写真を見ていただくのが早かろう。

現代の春聯。文字の平仄はあまり気にしていないようだ。

2025年、重慶にて。撮影:斎藤賢。

これは春節の際に家屋に貼りだされる対聯で、「春聯」という。日本の字体に改めると、

蜜意潤心田

糯雪兆豊年

蜜意 心田を潤し

糯雪 豊年を兆す

甘い気分が心を潤し、もち米の雪は豊年の兆し。

写真は当時中国に留学していた友人が送ってくれたものである。店は喫茶店だという。たしかに、右手に見える蛇のキャラクターは飲み物を持っている。蛇がいるのは、もちろん今年が巳年だからである。入口の上部にも横書きで「霊蛇送福(霊蛇 福を送る)」とある。対聯に挟まれた門の上部に横書きで貼るものを「横批」という。入口の奥、店の壁には「福」の字を逆さまにして貼った「倒福」が見える。

喫茶店ということもあって、この春聯の語句は宣伝文句を兼ねている。「蜜意」とあるから、何か甘いものを出しているのだろう。「糯雪」云々は、「瑞雪 豊年を兆す(めでたい雪は豊年の兆し)」という成語のもじりである。「糯」という字を使っているからには、もち米を用いたお菓子でも出しているのだろうか。

友人はほかにも春聯の写真を送ってくれたのだが、驚くべきことに、漫画『クレヨンしんちゃん』の家族が対聯を掲げるデザインの春聯がいくつもある。友人曰く、中国では『クレヨンしんちゃん』(中国語では「蜡笔小新」(蝋筆小新))が「めっちゃ人気」だという。それらの写真も紹介したかったのであるが、版権上の不安が拭いきれず、遺憾ながら差し控えることとした。

日中書道文化の違い

前掲の春聯は印刷か手書きか判然としないが、伝統的な春聯は筆で書かれる。いま現在中国美術学院に留学している友人によれば、春節の時期、書法専攻の学生は春聯を書くのに大忙しで、親戚中に配ったり、その場で揮毫する催しが行われたりするのだそうである。ただし席上揮毫では「福」字を色紙に書くことが多いという。対聯は店の門などそこかしこにあり、先ほどの横批のごとく、扁額を上に掲げるものが多いという。さらには、オークションで対聯作品が出品されたとき、左右の聯の中央に別の作家の作品を飾っているのを見たことがあり、売買の場面でも対聯鑑賞の形式を守っているようである、とのことであった。書作品としての対聯を飾るときには、中央に書画骨董を据え、それを左右の聯で挟むのである。

わたくしにとって興味深いのは、対聯という形式が日本の書道文化から完全に欠落していることである。日本では書作品の発表の場が主として公募展であり、作品が一枚に収まらないといけないからだろうとは、友人の意見である。

かつて対聯は江戸の文人趣味の中に入り込んでいた。向島百花園の門柱には江戸の詩人・大窪詩仏の手によって「春夏秋冬花不斷、東西南北客爭來。(春夏秋冬 花断えず、東西南北 客争つて来る)」と記されている。上部には狂歌・狂詩で有名な太田蜀山人揮毫の「花屋敷」の扁額がかかっている。

対聯が日本に根付いていないのは、日本の書が公募展主体だからというのも一理あるが、対聯が中国の建築様式と密接に関わっているからでもあろう。中華文化は左右対称を重んじる。主人が正面中央に座し、調度は左右対称に配置されるのが、伝統的な大邸宅の建築様式である。そして対となる柱には「楹聯」が施されることがある。「楹」とは柱の意、柱に記す対聯を楹聯という。

それに対して、日本文化は左右対称をことさらに忌む節がある。なにしろ平安京ですら左右対称には発展しなかったほどである。それは冗談として、日本家屋で重要な空間といえば床の間だが、それも座敷の中央には位置していない。生け花が左右対称を避けるのと同じ美意識をここに見てとれる。日本家屋において美術品を鑑賞する空間は床の間であり、この空間に馴染む形で美術が発達していったのではないだろうか。

中国建築における対聯は、日本建築における床飾りのようなものである。伝統的な日本建築に床の間がなければさびしかろう。床の間があっても床飾りがなければさびしかろう。それと同じように、中国建築に対聯はあらまほしきものである。日本の正月に鏡餅や門松があるのと同じように、中華の春節には春聯がある。中華文化において対句が“生活必需品”だと言ったのは、このような意味である。

千客万来

わたくしの勤める関東学院大学関内キャンパスから10分も歩けば、そこは横浜中華街である。蒸籠の湯気に食欲をくすぐられようとそぞろに歩く遊客たちに混じって、ひとり対聯を探しに出かけた。中華料理店あるところ対聯あり、きっと活きのよい対聯が見つかることだろう――

皇朝肉包賓客争相品味

横浜佳境游人不招自来

皇朝の肉包 賓客争つて相品味す

横浜の佳境 遊人招かずして自ら来る

「皇朝」は肉まん(肉包)を売る店の名。「皇朝」「横浜」が固有名詞で、対となる。後半は厳密な対ではないが、この種の対聯では「いらっしゃいませ」という趣旨が伝わりさえすればよいのだろう。一般に、対聯では多少緩い対句も許容されるようだ。

祥和宝地八方貴客食為楽

喜慶福天四海嘉賓至如帰

祥和の宝地 八方の貴客 食を楽しみと為す

喜慶の福天 四海の嘉賓 至ること帰するが如し

これは先ほどの聯より、対がはっきりしているが、「四方八方のお客様がお食事を楽しみにお越しになる、極楽のようなお店ですよ」というほどの惹句であり、真面目に読むのは酔狂、実際これらの対聯は下の方が看板やメニューで隠れてしまっていることもある。店にとっては、対聯など読まずに店に入ってくれる客の方が、対聯だけ読んで立ち去る人間よりよほど歓迎すべき存在だろう。しかし目当ては食の楽しみであったにしても、「貴客」「嘉賓」の文字がふと目に入れば悪い気はするまい。気の利いた対句であれば、文雅な心地が掻き立てられもしよう。

雅といえば雅、俗といえば俗。雅俗が渾然とした、要するに「乙な」もの、そういう対聯を中国文学者・青木正児が紹介している(『支那文芸論藪』「楹聯の趣味」)。

到來盡是彈冠客

此處應無搔首人

到来 尽く是れ冠を弾くの客

此の処応に首を掻く人無かるべし

読者はこれをどこに掲げられた対聯と思われるであろうか。青木によれば、床屋の対聯だという。さればこそ、「首を掻く人」がいないというのである。「首」は「頭」の意、床屋の対聯で「頭がかゆくならない」とはあまりに芸がないようだが、「首を掻く」というこの言葉、実は『詩経』(邶風・静女)に現れる由緒正しい表現なのである。詩文の中では、物思いを抱えているときのしぐさとされる。そして「冠を弾く」は、中国古代文学において『詩経』と双璧をなす『楚辞』、その中の「漁父」篇に由来し、身を廉潔に保とうとすることを喩えた表現である。来店する客を「立派なお客様」とくすぐると同時に、店が清潔であることをほのめかしているようだ。

この対聯の言わんとするところを代弁すれば、「ご来店のお客様はお歴々ばかり、当店は衛生第一を心掛けておりますれば、御髪もさっぱり、お心持ちもさわやかになられますこと、請け合いでございます」とでもなろうか。「弾冠」「掻首」ともに詩文の中では珍しからぬ表現ではあるが、それをさりげなく持ち来たって対句としたところ、読む者の微笑を誘う。「冠」「首」が床屋の縁語なのも、具合がよい。こんな対聯を掲げる床屋を見かけたら、ふらりと入って洗髪だけでもしてもらいたくなりそうだ。青木正児の言を借りれば、「なかなか俗で無いでは無いか」。

中国の短詩型文学

雅といえば雅、俗といえば俗。それにとどまらず、対聯は「聖」の領域でも姿を見せる。横浜中華街の関帝廟や媽祖廟の柱には楹聯が刻まれている。浅草寺本堂にも対聯が掲げられている。もっとも、春聯に厄払い・招福といった宗教的色彩があることからしても、「聖」の領域こそ対聯の故郷なのかもしれない。ともかく対聯は、床屋・料理屋にあってもおかしくなく、寺院・道観にあってもおかしくなく、紫禁城にあってもおかしくない、雅俗・聖俗を融通無碍に渡り歩く、まことに不思議な存在である。

ここからは少し雅びな方の対聯を求めて、小説の世界を探索してみよう。清代に著された長編小説に『紅楼夢』というものがある。主人公は賈宝玉。大貴族の少年で、「面は中秋の月のごとく、色は春暁の花のごとし(面若中秋之月、色如春曉之花。)」と描かれる、きよらなる玉の姿の持ち主であるが、御年七、八歳にして「女の子は水でできた身体、男は泥でできた身体。女の子になら会っただけで気分がすっきりするが、男に会ったら臭くて臭くてやりきれない」という名言(?)を残すほどで、姉妹や侍女と戯れてばかりいる。このような困り者の賈宝玉であるが、両親にはあきれられていても祖母には溺愛されているというのは、人間社会の機微をよく写し取ったもので、わたくしはこの設定につねづね感心している。

この賈宝玉が、父親や食客たちとともに、一族が所有する大庭園「大観園」を巡り歩き、ところどころの園亭に対し、父親に命ぜられて対聯を題する、という場面がある。まず彼が題したのは――

繞堤柳借三篙翠

隔岸花分一脈香

堤を繞りて柳は借る 三篙の翠

岸を隔てて花は分かつ 一脈の香

「篙」とは舟を進めるのに用いる水棹のことで、「三篙」とは、水深が棹三本分ほどであることをいう。一句目は「堤に植えわたされた柳の木は、深き淵の翠を借りる」という趣旨である。柳の緑が映っているから水面が青々と見えるのであって、水こそが柳の緑を借りているのが実際のところだが、逆に柳が水の色を借りていると言ったのが面白い。二句目は「向こうの岸とこちらの岸と、花は分かれて咲いていても、一すじの香りが通いあっている」という意味。「分かつ」と言いながら「一脈の香」は通じていると言う、屈折した表現である。見どころのある対聯であり、賈宝玉の父親も「微笑みながらうなずいた」と小説にはある。

もう一つ紹介しよう。

寶鼎茶閒烟尚綠

幽窗棋罷指猶涼

宝鼎 茶 間かにして煙尚ほ緑なり

幽窓 棋 罷んで指猶ほ涼し

茶一杯 宝鼎の煙はみどりに

碁一局 窓べの指はひいやり

(伊藤漱平訳)(2)

一句目は釜で茶を煎じているところだが、煙が緑だと言ったことで、あたりの青葉が見えてくるようである。二句目は「指」が「涼し」いというのが印象深い。対局が終わっても、指先は碁石の冷たさを覚えている、ということである。心も涼しいのだろう。

それにしても、賈宝玉が対聯の形で風景を詠んでゆく姿は、花鳥風月を前に歌を詠み句を作る歌人・俳人の面影と、どこか重なって見える。現在では俳句の形式に倣って、漢字五字・七字・五字で作る詩「漢俳」が存在しているが、むしろ対聯こそが、中国における伝統的な“短詩型文学”なのではなかろうか。

「以下の問に対句で答えよ」

例の賈宝玉は、彼が学んでいる塾の塾長に「宝玉は対聯がうまい。まともな勉強はきらいだが、妙なところに才能があるようだ」と評されている。さればこそ父親に対聯を作らされたのであるが、上で見た通りこの賈宝玉、尋常の“おませ”ではない。もっとも、小説ならば登場人物をいくらでも超人に仕立て上げることができるのだから、彼の神童ぶりをほめそやしたところで言う甲斐なきわざではあるが、少年が対聯を作ること自体は、当時の読者にとってさほど現実離れしたものではなかったと思われる。というのも、前近代中国の知識人家庭に生まれた男子は、幼い時から対句作りの練習をさせられたからである。科挙の受験対策のためである。

科挙においては、詩や賦といった文学作品を作らねばならず、そこでは対句が必須の技巧であった(3)。また論文試験では八股文という特殊な文体を用いねばならなかった。八股文では、論文構成のほか、対句を繰り出す位置にまで規定があった。詩や賦であれば一句の字数が限られるが、八股文であれば一句が数十字にのぼる対句を作らねばならない。

かの魯迅も、少年時代には科挙受験を前提とした勉強をしていた。塾での勉強の様子を、彼はこう回想している(「百草園から三味書屋へ」(4))。

正午は習字、夕方は対課(対句を作る学科)だ。先生は最初の数日間は私に対してひどく厳格だった。しかしその後は好くなった。ただ私に読ませられる本が次第に多くなると同時に、対課も次第に字数が増して三言より五言になり、終に七言になった。

日本になぞらえるならば、大学入試共通テストがすべて記述式になっていて、ある問には「31音ちょうどで答えよ」とあり、ある問には「17音ちょうどで答えよ」とあり、小論文は七五調で書くならわしになっている、といった状況を思い浮かべればよいだろう。もしそうなったら、我が国の韻文はますます隆盛に向かうかもしれない――と言うと、人は眉を顰めるだろうか。しかし、こと中国の古典文学に関しては、芸術性と実用性は不可分であった。ここに言う「実用性」とは、床屋の宣伝文句になるという次元から、治国平天下の手段ともなるという次元まで含めての「実用性」である。かつての中国では、対句がいまにもまして“生活必需品”だったのである。

甲骨文字の対聯

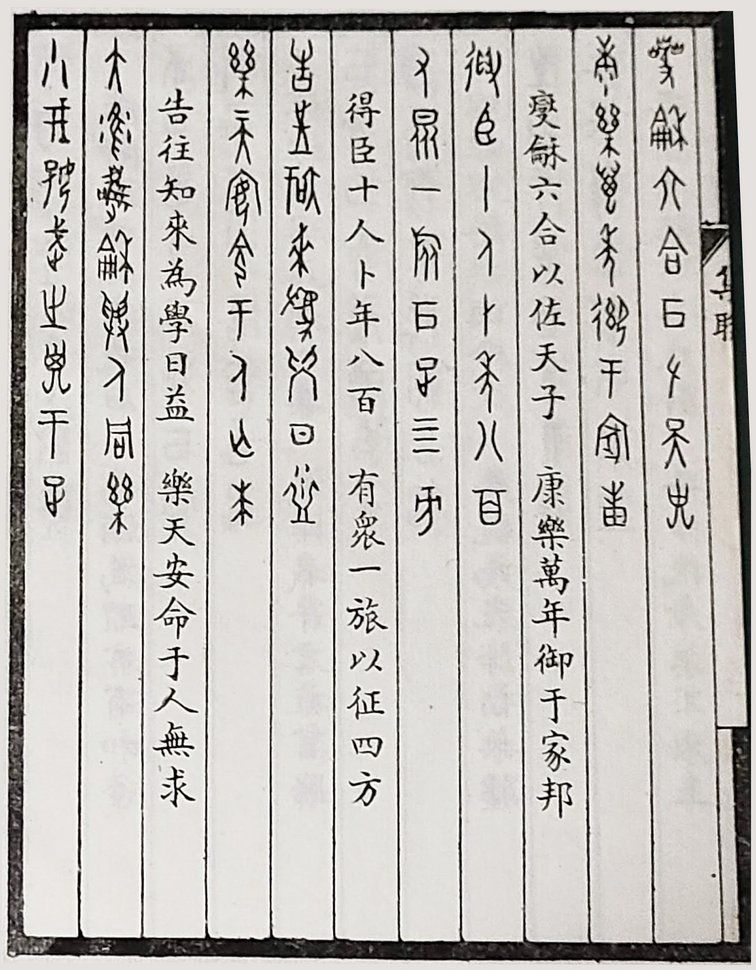

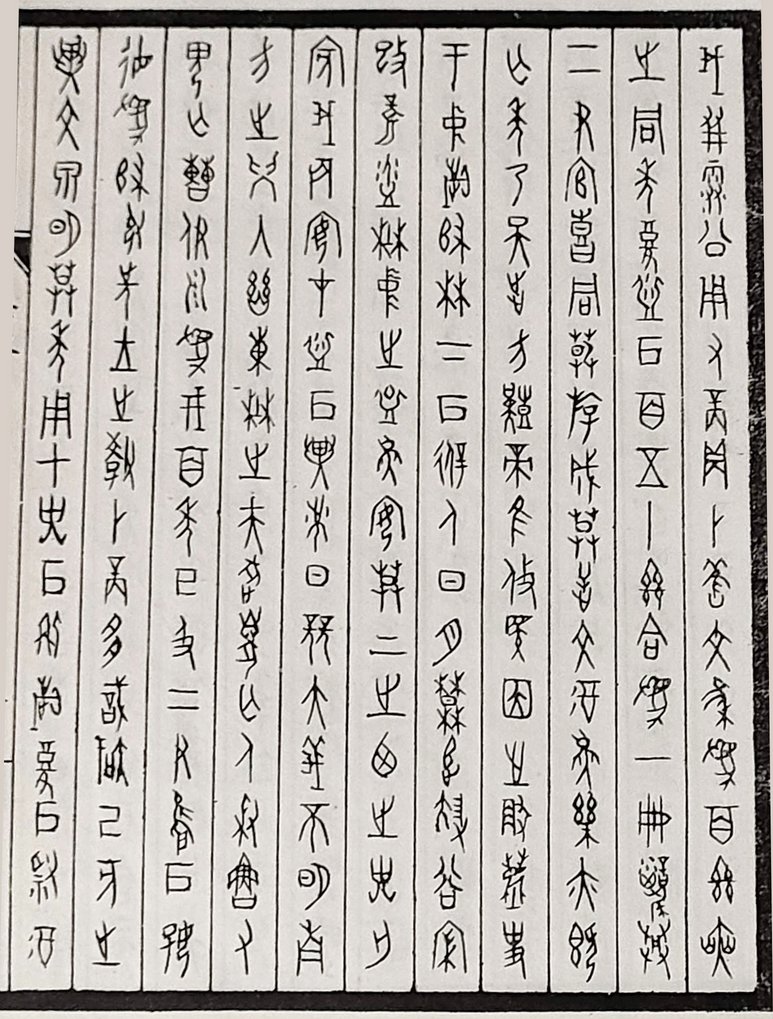

最後に、対句を集めた不思議な書物を紹介しよう。下の画像を見られたい。

羅振玉『集殷虚文字楹帖彙編』(筆者蔵)

これは対聯作品制作の参考となるよう、対句を創作して甲骨文字で書いたものである。著者は清朝末期から満洲国時代にかけて生きた学者・羅振玉(1866-1940)。題名は『集殷虚文字楹帖彙編』という(以下、『彙編』)。本を開けば、まずページを埋め尽くす甲骨文字に圧倒される(下画像)。これは本書の序文であり、そのあとに同じ文章が楷書で記されている。

『集殷虚文字楹帖彙編』、王季烈の序文。

甲骨文字の書者は明記されていないが、羅振玉の書か。

羅振玉は、甲骨文字のほか、青銅器、古写本、敦煌で発見された文書、砂漠地帯で発掘された木簡など、古代の文物の多岐にわたる研究で知られる。1911年に辛亥革命が勃発すると、家族とともに日本に亡命し、京都に居住して、内藤湖南・狩野直喜をはじめとする学者と交流した。甲骨文字研究史上記念碑的な価値を持つ著作の一つ『殷虚書契考釈』は、京都の地で成ったものである。

しかし羅振玉は、はじめから古代文物の研究者だったわけではない。もともとは、清朝の国力増強に資すべく、農学を研究しており、日本の農学書の翻訳や、日本語教育に従事していた。日本に亡命する以前にも、農学の視察のため二度ほど来日している。

彼の人格をさらに複雑ならしめていることとして、満洲国政府に仕えたという事実がある。彼は1919年に大陸に戻るが、のちに満洲国の参議府参議をはじめとして、さまざまな役職を歴任したのである。

とはいえ、彼の人格が複雑に見えるのは単に後世の人間の目から見たときであって、彼自身は一貫した行動原理のもとに生きていたのだと思われる。安易な推測は慎むべきだが、彼はあくまで清朝に忠誠を捧げていたのであり、満洲国に仕えたのは溥儀への忠誠心ゆえである、と解釈できなくもない(5)。

喜びも悲しみも

いま紹介しようとする『彙編』は、成立事情がやや複雑である。羅振玉の後序(あとがき)などからわかることとしては、まず1921年に『彙編』の原型『集殷虚文字楹帖』(以下、『楹帖』)が作られ、その後、羅振玉の知人たちによる聯(対句)を加えるなどの補訂作業を経て、1927年に『彙編』が完成した。

『楹帖』を作る直前、1920年冬から21年初頭にかけて、羅振玉は天津において、生活困窮者の救済事業のため、寸刻の休暇もなく働いていたが、仕事がわずかに落ち着いた際、解読済みの甲骨文字を集めて対句を作り、3日で100聯を得たという。

驚くべきことである。甲骨文字で書くとなれば、使用できる漢字は、甲骨文字の中にあって既に解読されているものに限られる。甲骨文字は19世紀末に発見されて以来、急速な勢いで解読が進められたが、今日でもすべての文字が解読されているわけではない。また、いまあるすべての漢字が甲骨文字の中にあるわけでもない。羅振玉は厳しい条件のもとで、次々に聯を作っていったのである。

『彙編』に収める羅振玉の聯は、177にのぼる。『楹帖』から『彙編』にかけて、大幅に増補が行われたことがわかる。ただでさえ生活が忙しいにもかかわらず、なぜそこまでして聯を作り続けたのだろう。高尚な知的遊戯だったのだろうか。そんなことを考えつつ、羅振玉の聯を読み進めてゆくと、不思議な感触を覚える。一見ふつうの対聯作品にはそぐわないように思える文言が散見するのである。

九有無人驅虎象

八方安得寢戎衣

九有 人の虎象を駆る無し

八方 安くんぞ戎衣を寝むるを得ん

世の中から猛獣を追い払える者がいない。世の人々が軍服を脱げるときは来るのだろうか。

そもそも対聯は、生活空間に雅趣を添えることを本分とする。雅趣といっても、雪月花に限らない。倫理道徳に関わる内容であれば、学問や政治の場にふさわしい。春聯であれば、当然縁起の良い文言が選ばれる。それに対して上に挙げた聯は、絶え間ない戦争・動乱への絶望を表現している。対聯にしては、重い。

まだある。

安得九州見麐鳳

疇令大埜競龍蛇

安くんぞ九州麐鳳を見るを得ん

疇か大野をして龍蛇を競はしむる

いつになったら麒麟・鳳凰のような霊獣が現れる、太平の世になるのだろうか。人々が天下を争う状況を作り出したのは誰か。

二句目の解釈にはやや自信がないが、時代を詠んでいるのは確かである。

安得天下盡無事

且向林泉樂考槃

安くんぞ天下尽く無事なるを得ん

且く林泉に向かつて考槃を楽しまん

天下がことごとく平和になることはあるのだろうか。ひとまず山水の中で悠々と生きることとしよう。

この聯だけを読めば、世間を離れ自然の中に生きる場所を求める隠逸の心を詠ったものととれる。しかしここまで紹介してきた聯と並べると、「自分にできることは何もないので、もはや自然の中に生き場所を求めるしかない」という、絶望の込められた聯にも見える。

燮龢六合以佐天子

康樂萬年御于家邦

六合を燮和して 以て天子を佐け

康楽万年 家邦を御む

世に太平をもたらして天子を助けたてまつり、幸福が永遠に続くよう、国家を治める。

この聯はどう受け止めたらよいのだろうか。当時の中国に、もう「天子」はいない。この聯は古人になったつもりで作った、一種の“演技”なのだろうか。その可能性はある。そもそも甲骨文字で書いている時点で擬古的である。また「家邦を御む」は『詩経』(大雅・思斉)の「以て家邦を御む(以御于家邦)」から取った句である。殷代の甲骨文字資料には、異民族との戦争に関わる記述が頻繁に現れ、『詩経』にも戦争を詠った詩は多い。上に挙げたような聯は、あくまで殷周時代の雰囲気をかもしだそうとしているだけなのかもしれない。

しかし、彼はなお「天子」を信じていたのかもしれない。国の行く末を、「天子」に賭けていたのかもしれない。彼の生涯を顧みると、そう思えてもくる。

わたくしは少々考え過ぎかもしれない。羅振玉の聯にも平静・温雅なものはある(6)。しかし『彙編』に収める羅振玉の友人たちの聯がおおむね淡雅なものであるのに対し、彼の聯の多くは、どこか謎めいた翳りを帯びている。

『彙編』の訳注を著した内山知也が、こんなことを書いている(7)。

私はかつて羅広斌・楊益言共著の『紅岩』という近代小説を読んでいたとき、重慶の思想改造監獄に監禁された共産党員たちが、春節になるとめいめい自分の檻の前に春聯を貼りつけて気勢をあげる場面にぶつかってびっくりしたことがあったのを思い出す。日本ではせいぜい仏教寺院の柱か、広い床間を持つ家庭でしかお眼にかからないが、中国ではめでたい時はもちろん、悲しみに泣く時にも対聯を飾って自分たちの心情を托すのである。

3日で100聯を作りあげ、その後幾年にもわたって対聯を書き継いでいった羅振玉の詩心、その燃焼は、政治的立場は違えど、ここに描かれた人々と相通ずるところがありはしないか。

「詩は志を言ふ」。これは中国の文学者たちが持ち続けてきた意識である。対聯は必ずしも文人の墨の遊び、学者の知の戯れに終わるものではない。目を凝らし、耳を澄ませば、「お飾り」に身をやつしつつひっそりと「志」を述べている対聯に、出会うこともあるであろう。

注

- 駢文については本連載第6回を参照。

- 伊藤漱平[訳]『紅楼夢』上巻(平凡社、1963年)p. 177。

- 賦については本連載第3回・第4回を参照。

- 竹内好・松枝茂夫[訳]『魯迅篇』(現代中国文学全集第1巻、河出書房、1955年)p. 253。表記は新字体に改めた。

- 羅振玉の生涯については、深澤一幸[訳注]『羅振玉自伝――集蓼編その他』(平凡社、2022年)を参照。

- ここに紹介した4つの聯は、『彙編』にはあるが『楹帖』にはない。『彙編』に至るまでの間に加えられたと考えられる。

- 羅振玉[著]・内山知也[訳注]『新版 甲骨文墨場必携』(木耳社、2004年)p. 8。本書はもと羅振玉[著]・内山知也[訳注]『甲骨文墨場必携』(木耳社、1986年)として刊行。

過去の連載記事

(中国文学万華鏡)「お口上は」

『論語』の言葉をどう受けとめるか

2025年11月4日

対聯

中国の短詩型文学

2025年7月1日

万歳万歳万々歳!

「賛」について

2025年3月3日

日本語ラップは七言絶句の夢を見るか?

【対談】いとうせいこう×三村一貴

韻文の変転と普遍をめぐる対話

2025年1月6日

春花之艶・秋夜之長

駢文について

2024年11月1日

言の葉の四つ辻

典故について

2024年9月2日

Logophilia

再び「賦」について

2024年7月1日

勧善懲悪・勧百諷一

「賦」について

2024年5月1日

「虞兮虞兮奈若何」

手向けの歌

2024年3月1日

「未覚池塘春草夢」

詩の百面相

2024年1月5日