昨秋残暑のなお厳しい頃、流行病に冒されて七日あまりを病床に過ごし、その後も頭が霧に覆われたような心地のまま、ほとんど読書のできない体となったことがあった。しかし活字を読むのは難しくとも、映画や舞台ならば楽しむことができるであろうと、ふと思い立ち、ある日東劇にオペラ『サロメ』を見に行った。

ユダヤの王・ヘロデは兄を殺して王位、妃、そして王女サロメを奪い、サロメにただならぬ思いを抱いている。サロメは古井戸の底に囚われている預言者・ヨカナーン(ヨハネ)を慕っているが、彼は彼女を拒んでいる。王は春情の動くがままに、サロメに舞を舞わせようとし、もし舞を舞ったならば望むがままに褒美をとらせようという。そこでサロメは七重のうすぎぬを身にまとって舞い、舞い終わるや舞とひきかえにヨカナーンの首を求める。いやしくも預言者であるヨカナーンの首を刎ねるなど思いもよらぬ王は、己が手中にある金銀珠玉の類を述べ立てて、それら全てを与えようとも、預言者の首を渡すことはならぬという。しかし王は、あくまで譲らぬサロメを前にして、ついに預言者の首を刎ねるよう命ずる。銀の盾に載せられた首に、サロメは切々と恋を語り、その唇に口づけする。王はサロメの鬼気に恐れをなして、衛士たちに彼女を殺させる。

劇が始まってしばらくは、登場人物たちのやりとりは割合に平板である。そのような中で、ひとりヨカナーンの言葉は異常で、意味不明で、しかも美しく、預言者とは詩人の比喩であろうかと思わされる。そして突然、空を渡るような旋律とともにサロメは歌い出す。

約翰よ、わたしはそなたの肉體を戀ひ慕うてゐるのぢや! そなたの肉體は草刈男がまだ鎌を入れたことのない大野の百合花のやうに皎い。そなたの肉體は猶太の山々に降りつもつて谿間ふかく落ちてゆく雪のやうに皎い。阿剌比亞の女王の禁苑にひらく薔薇の花とても、そなたの肉體ほどに皎くはない。阿剌比亞の女王の禁苑の薔薇の花とても、阿剌比亞の女王の香料の匂はしき御苑とても、草葉の上に降りたたす「曙」の素足とても、青海原の胸前に憩うてゐる月姬の乳房とても、……この世の中にそなたの肉體のやうに皎いものはなにもない。そなたの肉體に觸らせておくれ。(日夏耿之介訳『院曲撒羅米』)

修辞を尽して重ね上げられる描写に圧倒されつつ、わたくしは思った。これは「賦」だと。

賦的文学

賦とは中国古典文学の文体の一つである。賦は戦国時代に萌芽し、漢代から魏晋南北朝時代にかけて隆盛し、清代に至るまで連綿と作られ続けた。絢爛たる語彙を駆使しつつ、ある一つの事物を取り上げてそれをあらゆる面から描写してゆくのが特徴である。例えば南朝・宋の謝恵連の「雪賦(雪の賦)」であれば、雪を主題に、雪そのものや雪の見せる光景を、まるでいくつものカットをつないで映像を作るかのように見せてゆく。各句の字数は整えるものの、字数に一定の決まりはなく、三字句、四字句、五字句、さらに長いものまで織り交ぜてゆくことができる。押韻はすることもあればしないこともあり、詩と散文の中間に位置する美文体であるといえる。

後に改めて紹介するが、前漢を代表する作者の一人・司馬相如の「上林賦」のうち、離宮の立つ御苑の水辺に宝玉が溢れかえるさまを描写した部分を見てみよう。

玫瑰碧琳、珊瑚叢生、珉玉旁唐、玢豳文磷、赤瑕駁犖、雜臿其間。鼂采琬琰、和氏出焉。

玫瑰・碧・琳、珊瑚叢生し、珉玉・旁唐、玢豳たる文磷あり。赤瑕 駁犖として、その間に雑はり臿まる。鼂采・琬琰あり、和氏 焉に出づ。

火の色の玫瑰の玉、水色の碧と琳、珊瑚はくさむらをなし、玉なす石も、綾なす玉も、文目はゆらゆら、めらめらと、まだらなる紅玉はそこにまじわる。鼂采の玉は朝靄のように灯り、琬琰の玉も光り、世に二つなき名玉はここに生まれる。

さまざまな宝玉の名をつぎつぎに繰り出し、色や模様や光りかたを描く。「玉」を部首とする漢字が並んで、文字そのものが宝石の一粒一粒のようだ。「上林賦」はこのような具合でひたすら御苑の風景、山岳、河川、禽獣、鱗族、樹木、果実、香草、建築、そして天子の狩猟のありさま、音楽、舞踊、宮女などを歌い上げてゆくのだが、この一節だけでもさきに引いたサロメの歌と同じ響きを感じ取ることはできないだろうか。いや、むしろヘロデ王の言葉を引くべきだったかもしれない。ヨカナーンの首を欲しがるサロメを押しとどめようと、王は紫水晶や黄玉や猫眼石、縞瑪瑙に月長石に青玉に橄欖石、緑柱玉・金緑石・紅玉・紅縞瑪瑙、風信子石や玉髄の類を持っていることを語って聞かせるのである。

高畠華宵「白孔雀」(高畠華宵大正ロマン館所蔵。近代日本大衆雑誌図像データベースより転載)。ヘロデ王「お前は〈…〉あのミルツスの木と高い糸杉の木との間を歩いてゐる、美しい、白い羽の孔雀の群を知つてゐるだらうな。」(森鷗外訳『サロメ』)

現代において、賦が広く一般に読まれているとは言い難い。なにしろ賦は、いにしえの文人が持てる語彙の極限を見せつけているかのような作品であり、かつしばしば長編である。蘇軾の「赤壁賦」であれば、漢文愛好者の読書の範囲に入るであろうが、蘇軾は北宋の人であり、その賦は漢代の賦とは性質を異にしている。それは「赤壁賦」の文学的価値を何ら左右することではないが、漢魏六朝時代の典型的な賦に触れようとする時には、中国古典文学の詞華集の王『文選』を繙かねばならない。『文選』は大部の書であるから、わたくしもこれを手にとるときにはなけなしの勇気を振り絞ったものである(1)。

とはいえ、賦が現代社会に顔を出すことがないわけではない。元号「令和」の出典となったのは『万葉集』巻5「梅花の歌三十二首」の序に見える「于時初春令月、気淑風和。(時に初春の令月、気淑し風和す)」という表現であるが、これは遡れば後漢・張衡の「帰田賦」(『文選』所収)の「於是仲春令月、時和氣清。(是に於いて仲春の令月、時和し気清し)」に行き着くことから、一時期「帰田賦」や『文選』が話題になったことがある。また「春は名のみの風の寒さや」で始まる唱歌「早春賦」は、まさに賦を意識していることを題名が示している。さらには「箱根八里」。「箱根の山は天下の嶮/函谷関もものならず」というこの歌は、箱根の山を主題とし、七五調・漢文調のリズムに乗せて描写を積み重ねてゆく。それだけでも賦と響きあうところがあるが、歌詞のところどころを漢文に改めてみると一層はっきりとする。

箱根の山は天下の嶮 → 箱根山、天下嶮。

万丈の山 千仞の谷 → 万丈山、千仞壑。

雲は山を巡り 霧は谷を閉ざす → 雲繞山、霧封谷。

羊腸の小径は苔滑らか → 羊腸小徑苔滑。

一夫関に当たるや 万夫も開くなし → 一夫當關、萬夫莫開。

始めの三例は三字句を訓読したリズムとなっている。この三字句というのは、散文でも見られるが、特に賦において特徴的なリズムであり、司馬相如の「上林賦」にも三字句の連続する箇所がある。例えば、

補不足、恤鰥寡、存孤獨。出德號、省刑罰、改制度、易服色、革正朔、與天下爲始。

不足を補ひ、鰥寡を恤れみ、孤独を存せよ。徳号を出だし、刑罰を省き、制度を改め、服色を易へ、正朔を革め、天下と始めを為せ。

「羊腸の小径は苔滑らか」は六字句となり、このリズムも賦と相性がよい。「一夫関に当たるや 万夫も開くなし(一夫當關、萬夫莫開。)」は、蜀(今の四川省)に通ずる道の険しさを詠った李白の詩「蜀道難」の句をそのまま用いたものであるが(二番の歌詞には「蜀の桟道数ならず」とある)、李白の詩句の由来するところは何を隠そう西晋の人・左思の「蜀都賦」、「一夫守隘、萬夫莫向。(一夫 隘を守れば、万夫も向かふ莫し)」なのである。この「蜀都賦」は「呉都賦」「魏都賦」とともに三部作「三都賦」を形成し、世の人の喝采を博して「洛陽の紙価を高からしめる」という成語を産んだ作品であるが、それは余談として、要するにここで指摘したいのは、たとえ賦そのものを読んではおらずとも、いわば賦的文学というべきものに我々は知らず知らずのうちに触れているのである。

司馬相如

さてここまで何度か言及してきた司馬相如とはいかなる人物であり、「上林賦」とはいかなる作品なのであろうか。賦的文学のはるか上流に広がる湖へと遡ってゆこう。

司馬相如は蜀郡・成都の人。字は長卿。幼い時には読書と撃剣を好み、漢の景帝に仕えて「武騎常侍」となったが、この仕事は「その好みに非ざりき」と『史記』はいう。武騎常侍とはいかなる官職かよくわからないが、英国の近衛騎兵に似たものだと想像すれば、馬に跨り不動の姿勢で宮門を守り続けるような仕事よりは、戦場で敵と斬り結ぶ日々を送りたかったのかもしれない。しかも景帝は賦を好まず、相如は文学の方面でも、千里の馬が飼い殺しにされているような思いがしたことだろう。

そんな中、梁の孝王が都に参勤してきた。孝王は鄒陽・枚乗ら遊説の士を従えていた。相如は彼らと会い、すっかり心が晴れ晴れとした。彼は病を口実として梁の国に身を寄せ、彼を孝王はお抱えの学者・知識人らとともに住まわせた。彼らと交際する機会を得た相如は、数年の後、「子虚賦」を書き上げた。

梁の孝王が亡くなると、相如は蜀に帰郷する。成都の家は貧しく、仕事もなかったが、やがて臨邛の富豪の娘・卓文君と出会う。彼女と手を取りあって逃げ、酒屋を開いて身すぎをした物語は古来有名であるが、その紹介は他日に譲る。

かくするうちに武帝の世となった。蜀の人・楊得意が犬飼として武帝の御側に侍っていたとき、武帝は「子虚賦」を読み、「朕がこの人と同じ世に生きられぬとは無念じゃ!」とつくづく嘆賞した。「わたくしと同じ町より出ましたる司馬相如が、その賦を作ったのは自分だと申しております」と楊得意が言うと、武帝は一驚し、相如を召し寄せ、それはまことかと問うた。相如は答えた。「さようにございます。さりながらこれは諸侯のことを述べたもの、見るに足るものではござりませぬ。わたくしはひとつ、「天子游猟賦」(大君の御狩の賦)を作りとう存じます。」そこで武帝は筆と木簡とを賜った。

虚無三人衆鼎談会

こうして出来上がった「天子游猟賦」は、後世『文選』に収録されたが、『文選』ではこの賦を二分割し、前半を「子虚賦」、後半を「上林賦」と称している。やや長くなるが、ここからしばらく「子虚賦」「上林賦」のあらましを見渡してゆこう(2)。

「子虚賦」「上林賦」は一種の寓話である。登場人物は子虚・烏有先生・亡是公。彼らの名は「虚し」「烏んぞ有らん(=有るわけがない)」「是れ亡し(=そんなものは無い)」を意味し、この物語が虚構であることをあらかじめ宣言している。子虚は楚の国の使者として斉の国に赴き、斉王にもてなされ、狩場と狩猟の様子を見せられる。狩が終わり、烏有先生のもとに立ち寄ると、亡是公も居合わせていた。烏有先生に今日の狩の様子を問われ、子虚は語り出す。

子虚賦

「王様が「楚にもこのような平原・沼沢・狩猟の地があろうか。楚王の狩はそれがしと比べていかがであろうか」とご下問あらせられましたので、わたくしは車を下り、恐縮してお断り申しましたが、「さよう申されず、片端なりと語って聞かされよ」とたっての仰せでございますので、こうお答え申し上げました。――わたくしは楚には七つの湿地があると聞いておりますが、その一つを見ましたまで、それもただ小さな小さなものにすぎませぬ。名を雲夢沢と申します。」

雲夢者、方九百里、其中有山焉。其山則盤紆岪鬱、隆崇律崪。岑崟參差、日月蔽虧。交錯糾紛、上干青雲。罷池陂陁、下屬江河。

雲夢なる者は、方九百里、その中に山有り。その山は則ち盤紆岪鬱、隆崇律崪。岑崟參差、日月 蔽虧す。交錯糾紛、上は青雲を干す。罷池陂陁として、下は江河に属く。

雲夢は、九百里四方、中には山がございます。さてその山は、うねうねぐねぐね、すっくすっくと高く高く、ジクザグギザギザ、日も月も隠されて欠け、交わりあいもつれあい、上は雲を突き抜け、がらがらばらばら崩れるごとく、下は長江・黄河につづく。

続けて子虚は、「その土は則ち丹・青・赭・堊……」「その石は則ち赤玉・玫瑰……」「その東は」「その南は」「西は」「北は」と、雲夢沢の地理誌を繰り広げる。

それが終わると、いよいよ狩の描写である。屈強の男どもに素手で猛獣を倒させ、楚王は車に乗り、旗をなびかせ、剣を立て、弓を執り、獲物は「獣を雨ふらすがごとし」。

宮女舞い、音楽鳴れば、泉には波さかまき、水底の石まきあがり、「硠硠礚礚、雷霆の声のごとく、数百里の外に聞こゆ。」

「狩が終わりますと、車馬を連ねてご還御なり、王はご休息遊ばされます。かかるありさまは、斉王様が終日お車をお下りにならず、獣を轢いて車輪を朱に染めることばかりを楽しみとしておいでであるのと同じものではございませぬ。おそれながら、貴国はわが楚の国に及ばぬと存じます――と、このように申し上げましたところ、王様は何も仰せにならず、返答に窮せられたようでございました。」

子虚の話を聞いた烏有先生は言い返す。「子虚どののおっしゃることは間違っておる。王様が狩をお見せになったのは、賓客をもてなすためであって、狩を誇示するためではない。それにわが斉国は、東は大海に望み南には瑯邪山、成山では眺望を楽しみ之罘山では狩猟を楽しみ、渤海に船を浮かべ孟諸沢を遊覧し、北のえびす粛慎と隣りあい、ひんがしは日出ずる湯谷を国境とし、秋には海を越え青丘国に狩し青海原の果てをうろつき、雲夢沢の八つや九つ吞み込むなどわけはない。雲夢沢など水たまり同然、塵芥とも思わぬ。わが斉国、物産・鳥獣の豊富なること数え切れぬほどであるが、いやしくも諸侯の位にある者は狩猟の歓楽、禁苑の広大を誇らぬもの。しかも子虚どのは賓客でおいでだ、それゆえ王様はご遠慮なさって口をつぐまれたのである、返答に窮せられたなぞということがござろうか。」

上林賦

「はっはっは。楚も駄目だが斉もまだまだですな。」さえぎったのは亡是公である。「ご両所は天子様の上林苑のことを聞いたことがおありか? 上林苑を流れる川は――」

亡是公は上林苑の中にあるありとあらゆるものを挙げてゆく。魚類、水鳥、山岳、香草、珍獣、建築、宝石、果実、花卉、草木、エトセトラ、エトセトラ、上林苑にはこうしたものが何千何百とあるという。

そして狩猟のありさまはといえば、天子は象牙彫りの車に乗り、玉のごとき龍神に引かせて駆けゆき、鳥を追い散らし獣を踏みしだき、稲妻を追い抜き光を置き去りにし、怪物を追って天地を飛び出し、虚空に乗り、神霊を伴とするのである。

遊びに倦めば、天空に浮かぶ台に酒盛りを開き、いにしえの聖天子・陶唐氏の舞曲を奏で、太古の帝王・葛天氏の楽を聴き、「千人唱ひ、万人和し、山陵これがために震動し、川谷これがために波を蕩かす。」古今東西あらゆる歌舞音曲、「耳目を娯しませ心意を楽しまする所以のもの」は輝かんばかりに御前に並ぶ。

ところが――仙女にもまさる宮女たちの舞を眺め、酒宴もたけなわとなった頃、天子はにわかに魂が抜けたようになって、言った。「ああ、奢侈も甚だしい! 政のなき時に何も為さねば空しく日を棄つることとなるゆえに、天の許したまう季節を選んで殺生を行い、いまこうして憩うておるが、後世の者がこれに倣い、これを推し進めて、取り返しのつかぬところまでゆくとすれば、それは天子の位を継ぐ者たちのために事業を創め、伝統を垂れるにふさわしいふるまいとはいえぬ。」ここにおいて天子は官人たちに命じた。「御料地を開放して万民に農耕・漁猟を許し、国庫を開いて貧者に救いの手を差し伸べ、夫を亡くした妻・妻を亡くした夫・親なき子・子なき親たちに生きる望みを与え、お触れを出だすときは民を思いやり、刑罰を簡素にし制度を改革し、暦法を一新せよ。今こそ天下こぞってともに生まれ変わる時である!」

天子は礼楽制度を整え、聖人の教えを載せる六つの書、『易』『書』『詩』『礼』『楽』『春秋』こそが自分の赴くべき場所だと考えた。仁義の道を駆け抜け、『春秋』の林をめぐり、『礼』の苑で身なりを整え、『書』の畑の空を飛びまわり、『易』の道をたどり、狩場に捕えられていた怪獣はことごとく解き放った。そして自らは廟堂に坐しつつ、群臣には思うさま政治の得失を奏上せしめたことにより、天の下、恵みを受けぬ人とてなく、喜ばぬ者とてなく、天子は道徳に目覚め正義へ歩みを進め、刑罰に頼らず、人徳・功績は三皇五帝をはるかに凌ぐ――。

「これでこそ、狩は良いものだと言えるのですぞ。」亡是公は続ける。「日がな一日外で走り回り、身も心もくたくたにし、車や馬をがたがたにし、士卒を疲れさせ国庫を枯らし、人々に恩徳を施さず、楽しみを独り占めすることに躍起になり、民を顧みず国家の政を忘れ、鳥獣を貪ってばかりなんてことは、仁者のせぬことです。こう見てきますと、斉・楚の事は考えるだけでも涙、涙ですわい。土地は千里四方にすぎぬくせに、御料地が九割を占めておれば、農地を切り開くことはならず、民は活計を得られませぬ。小大名の分際で至尊の贅沢を楽しむなんぞ、民を困らせることにしかならぬと愚生は存じまするがな。」

これを聞いた子虚と烏有先生は青ざめて気を失わんばかり、すごすごと座布団を外し、「それがしは愚かにもあまりに恐れ多きことを申しました。今日ようやく先生のお教えを承ることができ、まことに恐れ入りましたる次第にござりまする。」

勧善懲悪・勧百諷一

以上が「子虚賦」「上林賦」である。話の筋を振り返れば、子虚が楚のお国自慢をして斉を抑え、烏有先生が斉のお国自慢をして楚を抑える。それに対して亡是公は楚・斉もろとも否定する。楚・斉がいかに物産豊富で、いかに狩猟が勇壮を極めても、それは論ずるに足らない。天子の御料地はそれらとは次元が違う。しかも天子は、この世ならぬ歓楽をほしいままにしながら、奢侈に耽った生活をきっぱりと捨て去った。山川沼沢を経めぐって禽獣を捕えるのではなく、聖人の教えを狩場として徳性を取り集めることに喜びを見出し、人道に基づく政治を志した。これこそ最も高次な狩猟である、というのである。

この作品は一体何なのか。一つには、富の面でも徳の面でも地方政権は中央に及ばないとする、皇帝礼讃の文学であることは間違いない。しかし『史記』は、司馬相如の賦の真意は「風諫」にあるとする。風は風刺の意。風諫とは、虚構の名を借りて遠回しに皇帝を諫めることである。この賦の眼目は亡是公の言うところにあるのであって、賦の中の天子のように享楽を離れて仁政に向かうよう、武帝に促しているのだ、というわけである。そのような意図も確かにあるだろう。皇帝を称賛すると同時に善政へ誘う、これは諫言の戦略として効果的である。ここで登場人物の名を思い出せば、仮に武帝の機嫌を損ねたとしても、あくまでこの賦は作り話、狂言であると言い逃れることができる。逆にいえば作者は、皇帝が諫言に反発する可能性を考慮していたということになろう。

ところが後世、司馬相如の賦を鋭く批判する者が現れる。揚雄である。揚雄は蜀の人。前漢の成帝の世に活躍したが、都に上ったのは四十歳を越えてからのことであった。

揚雄は司馬相如の賦を「百を勧めて一を風す」、美辞麗句で百も悪事を勧めておいて、申し訳ばかりに一だけ風刺するものだと断じた。これは理のある批判である。実際、こんなことがあった。武帝は晩年神仙に憧れ、永遠の命を夢見ていたが、司馬相如は、仙人というのは瘦せこけていて、武帝が思い描くような立派なものではないことを理解させようと、「大人賦」を作った。しかし天翔ける仙人の描写があまりにすばらしかったために、武帝はまるで、ひらひらと雲の上に舞い上がるような心地になって、至極ご満悦であったという。完全に逆効果だったのである。それでも司馬相如の意図は風諫にあったのだと『史記』は擁護するが、わたくしはむしろ勧百諷一こそが狙いだったのではないかと考えたくなる。

このほど歌舞伎座で「伊勢音頭恋寝刃」を見た。これは伊勢の御師である主人公が人を斬って斬りまくる芝居である。しかし斬られる人々はそれより前の場面で主人公をいじめ抜いていたり、悪さをしでかしていたりする上、主人公は妖刀の魔力に操られて斬っているだけなので、結局斬られたのは悪人ばかり、悪いのは斬られた奴らばかり、めでたしめでたし、勧善懲悪、ということになる。しかしその結末は口実で、本当は血まみれの二枚目の、正面の姿、後ろ姿、見返り姿、横顔、斜の顔、仰ぐ眼差し伏す眼差しを見せたがっていることは疑いなく、殺しの種々相、撫でたり払ったり、突いたり挽いたりの「斬殺の賦」を見せたがっていることは明らかである。正義を謳う勧善懲悪とは異なる、これぞまさしく勧百諷一ではないか。勧善懲悪の代名詞といえる『水戸黄門』にさえ、勧百諷一の要素がないではない。一生に一度は悪代官になってみたいと思う人がいてもおかしくはない。

司馬相如も、密かに「勧百」を楽しんでいたのではないだろうか。『史記』『漢書』に収める「大人賦」は、実に麗しい天界旅行記で、帝王を諫めるそぶりは見られない。そう読めるのはわたくしの読解力の貧弱さと偏奇の性質とのなせる業かもしれないが、賦の修辞に着目すると、やはり「百を勧め」ているように思えるのである。

耳目心意の娯楽

下に示すのは「上林賦」における山の描写である。

於是乎崇山矗矗、巃嵸崔巍。深林巨木、嶄巖參差。九嵕巀嶭、南山峩峩。巖阤甗錡、𭗔崣崛崎。……

是に於いてか、崇山 矗矗として、巃嵸崔巍。深林巨木あり、嶄巖参差たり。九嵕・巀嶭、南山峩峩たり。巖阤甗錡、𭗔崣崛崎す。……

さてもびしっと山は立ち、ずんずんぐいぐいぐいと立ち、深い森あり大きな木あり、ゴツゴツギザギザギザギザゴツゴツ、九嵕山に巀嶭山、終南山は峨峨と立ち、上が大きく頭でっかち、ごつっごつっと突き出ている。

まず目に入るのは見慣れぬ文字たちである。「巃嵸」「崔巍」などは山の高く険しいさまの形容であるが、部首が「山」で揃えられており、視覚的な美が追求されていることがわかる。また発音の面でも、「巃嵸」の「巃」(ロウ)「嵸」(ソウ)は共通する母音「オウ」を持っている。このような音節構造を持つ熟語を畳韻という。また「參差」は二字の頭子音が共通しており(シン・シ)、こちらは双声という。この箇所にはいま挙げたもの以外にも双声・畳韻の語がちりばめられており、聴覚的な美も追求されている(3)。

双声・畳韻とは同音・類音の反復にほかならない。同音・類音の反復といえば、和語であれば「どきどき」「わくわく」「うきうき」などなどが思い浮かぶ。これらはいわゆるオノマトペであるが、「しみじみ」「しずしず」など、オノマトペなのか判然としない言葉もある。「いざこざ」「どさくさ」のような名詞に至ってはさらに悩ましい。しかしいずれにせよ、これらの言葉は、特にオノマトペは、肉体的感覚を呼び覚ます力を持っている。

司馬相如の賦も、双声・畳韻を駆使して感覚に訴えかけているのだと思われる。惜しむらくは、言語・時代を異にしている我々にはその感覚の追体験が難しいことである。フランス人の先生に「おしりが“むずむず”するとはどういう感覚かわからない」と言われたことがあるが、同じことが司馬相如の賦についても起きているのである。日本語の中であっても、以前は「胸がわくわくする」は不快な感覚を表していたが、今はそうではない。「胸がきやきやする」などは、そもそもあまり目にしなくなった。

「からから」「がらがら」「ころころ」「ごろごろ」の違いを、我々は感覚で理解することができる。司馬相如の賦に現れる双声語・畳韻語にも、そのようなニュアンスの違いがあったことであろう。しかし唐代以前の古注釈を見ても、山を形容する語はどれも「山の高く険しいさま」などと説明されるだけで、それらの言葉の差異は想像するしかない。

想像するしかない反面、我々には想像する自由が与えられているともいえる。オノマトペの使用は書き手・話し手の独自性・創造性が現れるところでもある。「クラムボンはかぷかぷ笑つたよ」(宮沢賢治)はその好例であろう。一つ思い出を挟ませてもらえば、幼いとき、元永定正の絵による絵本『カニ ツンツン』を幾度となく読み、「カニ ツンツン ビイ ツンツン ツンツンツンツン」と始まる金関寿夫の文をすっかり暗誦してしまった。なぜ「カニ」が「ツンツン」なのか全く分からないが、今でも心を浮き立たせるものがある。一方で、独自のオノマトペは、感覚に頼るが故に、感覚の喚起に失敗すると読み手・聞き手との間に亀裂を生ずるおそれがあり、両刃の妖剣といえる。

司馬相如の操る双声語・畳韻語には従来存在したものもあれば、司馬相如の創出によるものもあることであろう。それらが弾丸のごとく読み手・聞き手に降り注ぐのである。

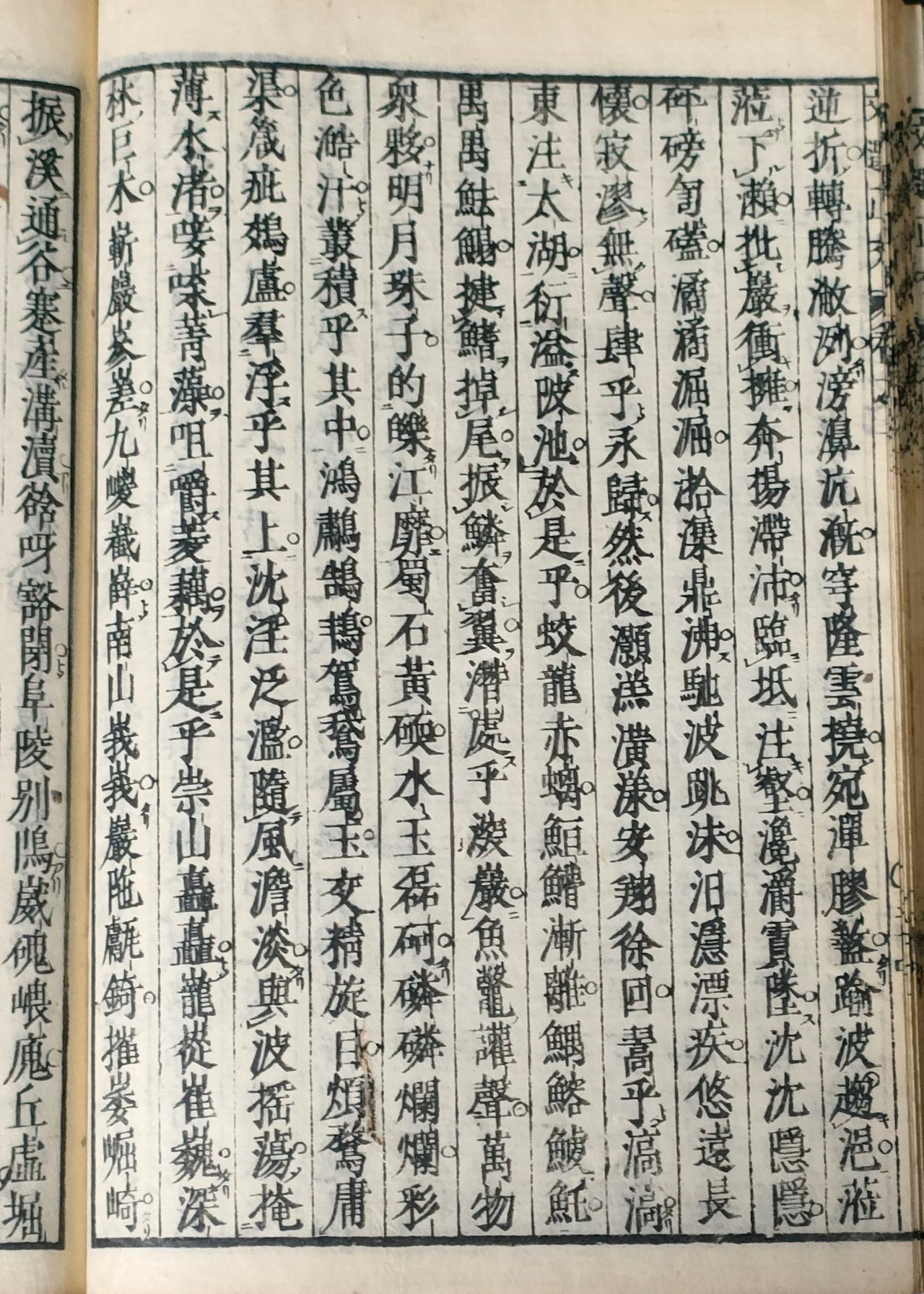

再び文字に目を向けてみよう。下に示すのは「上林賦」の版面である。はじめの5行には「氵」のつく字がひしめきあい、まるで字典のよう、いかにも水しぶきが飛び散っているようである。ここは河川の描写をしている部分である。これらはかなりの部分オノマトペ的な言葉でもあり、読む者・聞く者を文字と音声の奔流に吞み込んでゆく。

片山兼山[訓読]『文選正文』(文政11(1828)年再刻。筆者蔵)より「上林賦」(部分)。「氵」以外に「魚」「鳥」を部首とする字も並ぶ。終わりから2行目からは山の描写が始まる。

つまり司馬相如の賦は、理性に思想を届けるのではなく、視覚・聴覚に働きかけるという言語の官能性を、最大限に呼び起こした文学なのである。そのような官能的言語によって帝王の奢侈を謳い上げているのである。

「子虚賦」「上林賦」は言葉の肉弾戦でもある。子虚の雄弁は烏有先生を圧倒するためであり、烏有先生も小規模ながら雄弁を以て対抗し、亡是公は前二者を凌ぐ雄弁によって両者を屈服させる。子虚による山の描写と亡是公によるそれとを比較すると、亡是公の操る言葉の方がいっそう難字に満ち、言葉数も多くなっている。

子虚(子虚賦) :其山則盤紆岪鬱、隆崇律崒。岑崟參差、日月蔽虧。交錯糾紛、上干青雲。罷池陂陁、下屬江河。(以下は別の事物の描写)

亡是公(上林賦):於是乎崇山矗矗、巃嵸崔巍。深林巨木、嶄巖參差。九嵕巀嶭、南山峩峩。巖阤甗錡、𭗔崣崛崎。(以下、山の描写が続く)

上の図版で示した河川の描写は、総計すれば実に200字以上にのぼるが、これは亡是公による上林苑の描写の冒頭に位置し、亡是公は開口一番、言葉の怒濤でいきなり聴者に襲いかかり、聴者を制圧しようと目論んでいるのである。

言ってみれば、この賦は三人による誹謗合戦であり、司馬相如は誹謗合戦の一人芝居を演じているのである。注意すべきなのは、誹謗とはいっても、直接相手を攻撃しているわけではないことである。もちろん、子虚は斉を「わが楚の国に及ばぬ」と言い、烏有先生は楚の雲夢沢を「塵芥とも思わぬ」と言い、亡是公は「楚も駄目だが斉もまだまだ」だと言いはする。しかし三人の弁論の大部分を占めるのは自国の自慢であり、自慢が同時に攻撃となっているに過ぎない。自慢が皮肉となっているわけでもなく、端的に相手を圧倒しようとしていて、稚気すらも感じさせる。文字学的・博物学的知識を誇示している作者自身も彼らと同じ穴の住人といえよう。さきに『伊勢音頭』などを引き合いに出したが、そこに見え隠れする露悪趣味・嗜虐趣味・被虐趣味は司馬相如の賦には見られない。さすが漢帝国盛時の文学といえようか、まことに陽性の悪態である。

かかる娯楽性ゆえに、賦は「俳優的・幇間的」文学であると評されたこともある。しかし我々は、かつて人々が俳優や幇間に向けていた眼差しを真似る必要はないだろう。武帝の詔勅の中に、「けだし非常の功あらんとすれば、必ず非常の人を待つ」という有名な言葉があり、似たことを司馬相如自身も述べているが、娯楽を作り上げるにも非常の力を要することは、彼の作品を眺め渡すだけで容易に理解できる。「耳目を娯しませ、心意を楽しましむ」とは「上林賦」の言葉であるが、これは彼の賦にこそふさわしい。

論賛

もしかしたら本稿は、古人の姿を歪める鏡になっているかもしれない。司馬相如の意図は本当に風諫にあったのかもしれない。我々が無邪気に彼の賦と戯れることができるのは、我々が所詮中国古典文学の「当事者」ではないためである。相如自身も、(妻・卓文君の財力の支えがあったこともあり)官爵を意に介せず、一般の政治家の立場にいたわけではなかった。しかし彼の生きた時代、皇帝が狩に耽るか政に勤しむかは、民の命を左右することであった。文学が「勧百」として働くか「風諫」として働くかは、それだけ決定的な問題であった。揚雄の批判はそこを衝いたものであった。

しかし逆に考えれば、漢朝の「当事者」でない者をも楽しませる力が司馬相如の賦にあるからこそ、本稿は生まれたわけである。また、「勧百」なのか「風諫」なのか、これは文学の芸術性・娯楽性・政治性・社会性にまつわる問いであり、司馬相如の賦、そして揚雄の議論は、文学と社会の関係性という普遍的な問題に触れているといえる。

『史記』によれば、司馬相如は吃音だったという。「相如」という名は、戦国時代、秦王を前に、弁論と行動、機智と勇気によって祖国・趙の名誉を守った藺相如を慕って彼自ら名乗った名であったが、憧れはついに憧れに過ぎなかった。剣術の稽古に励んだ少年の日々、胸にふくらませていた青雲の志も、ひとたび宮仕えの現実を知るや浮雲のように消えた。彼は剣を筆に持ち替えて、文字の彫琢、音声の調律、修辞の洗練に生きた。その得失、その成敗を論ずることは、わたくしにはできない。ただ、剣よりも強い妖筆が天下を横行する今、こうつぶやくことができるだけである。「この人と同じ世に生きられぬとは!」

注

- 興膳宏・川合康三『精選訳注 文選』(講談社学術文庫、2023年)には四篇の賦を収めるが、司馬相如の賦は採られていない。また吉川幸次郎[著]高橋和巳[編]『中国詩史』(ちくま学芸文庫、2023年)所収「司馬相如について」は、司馬相如の散文や賦を引用・解釈しながら議論している。

- この賦を収める『史記』司馬相如列伝・『漢書』司馬相如伝は前後に分割しないため、本来であれば「天子游猟賦」と呼ぶべきであるが、本稿では便宜上「子虚賦」「上林賦」の通称を用いる。

『史記』『漢書』にこの賦を収めるというのは、我々にとっていささか奇異に思えることである。しかし漢代の文学者の作品は、作者個人の作品集として伝えられたのではなく、基本的に『史記』『漢書』のごとき歴史書の伝記の中に引用される形で伝わっている。「子虚賦」「上林賦」は『史記』『漢書』そして『文選』にて読むことができるが、字句に異同が多い。本項での引用は『漢書』の本文に基づく。 - 双声・畳韻を判断するには音韻学的検討が欠かせないが、実用的には日本漢字音によって双声・畳韻を推測することができる。双声・畳韻は日本語で用いられる漢語でも数多く観察される。例えば「酔歩蹣跚」というときの「蹣跚」は畳韻、「八面玲瓏」というときの「玲瓏」は双声である。字形については、司馬相如自身の用いた字形がそのまま保存されていない可能性も念頭に置く必要がある。唐代の学者・顔師古は『漢書』司馬相如伝の注において、「今に近い時代の学者で、司馬相如の賦を読む者は多いが、みな文字を勝手に改め、発音についての説を競い合うようにして出していて、本来の姿が失われてしまっている」と述べている。