最終回となる今回は、これまでに出てきたいくつかのマルチバースの考え方について整理し、さらに非主流のマルチバース宇宙論をいくつか紹介しよう。そして“別の宇宙”の存在を確かめる方法などについて解説していく。

マルチバースは複数のレベルからなる入れ子構造になっている

私たちの住む宇宙(泡宇宙)は138億年前に生まれた。長い年月に思えるが、それでも有限の時間なので、その全歴史の間に光が進める距離は有限である。その結果、私たちが観測可能な領域も有限になる。光が旅してきた年数を使ってそのまま距離を表すと、観測可能な領域は半径138億光年の球内ということになる。

保守的な立場の研究者の中には、この観測可能な領域こそが「宇宙」であり、その外の原理的に観測不能な領域は科学の対象ではない、と考える人もいる。そのため、138億光年先は「宇宙の果て」と表現されることもある。

マルチバース宇宙論では、この観測可能な宇宙の果ての先も「存在する」と考える。このこと自体はさほど突飛なことではなく、多くの研究者が認めていることだ。というのも、観測可能な宇宙の果てまでの距離は時間が経つほど大きくなるからだ。例えば1年後には、さらに1光年先から光が届くようになるので、観測可能な領域は半径にして1光年分広くなる。その広くなった分は「元から存在していた」と考えるのが自然なので、さらにその先も存在しているはずだと考えられるわけだ。

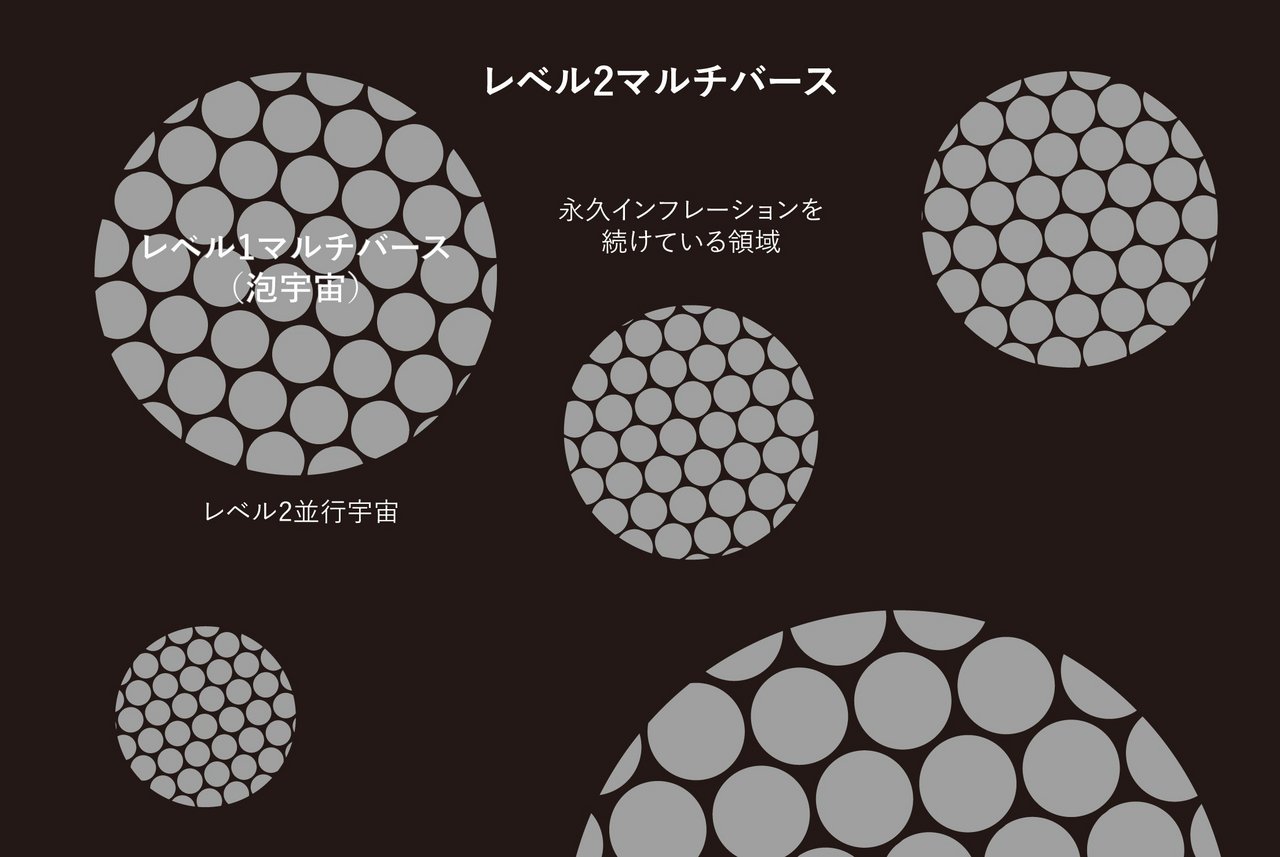

観測可能な領域の外がどこまで広がっているかは不明だが、通常は観測可能な領域よりはるかに広いと考えられている。物理学者マックス・テグマークは、私たちの観測可能な領域と同じ体積をもつ、宇宙の別の領域を「レベル1並行宇宙」と呼んでいる。レベル1並行宇宙の中心にいる知的生命体にとっては、レベル1並行宇宙が「観測可能な領域」ということになる。

そして私たちが観測可能な領域の外には、このようなレベル1並行宇宙が無数に存在する。このようなレベル1並行宇宙の集まりをテグマークは「レベル1マルチバース」と呼んでいる(図1)。

さらに広い視点で考えてみよう。連載の第5回で見たように、永久インフレーションを起こしている広大な空間のあちこちでインフレーションが終了し、それぞれが別々の泡宇宙へと成長する。一つの泡宇宙の中には、無数のレベル1並行宇宙、すなわちレベル1マルチバースが内包されていることになる。テグマークはこの一つ一つの泡宇宙を「レベル2並行宇宙」と呼び、無数の泡宇宙の集合を「レベル2マルチバース」と呼んでいる(図2)。

レベル2マルチバースは、基本的な物理法則の枠組みこそ共通だが、物理定数はレベル2並行宇宙のそれぞれで異なっている。そのため、私たちが属すレベル2並行宇宙とは別のレベル2並行宇宙は大きく異なった世界だと考えられ、おそらくそのほとんどには私たちのような生命は住んでいないだろう。一方、レベル1マルチバースの中の個々のレベル1並行宇宙は同じインフレーションの終了(ビッグバン)を経験し、物理定数も共通していると考えられる。

量子力学の多世界解釈によると、レベル2マルチバース全体も、それぞれの歴史の可能性の数だけ存在することになる。これらすべてのあり得た世界の集合をテグマークは「レベル3マルチバース」と呼んでいる。

レベル3までは、標準的なマルチバース宇宙論におおよそ沿った分類だが、さらにテグマークは、基本的な物理法則すら異なっている宇宙、つまり量子論や一般相対性理論に従っていないような宇宙も実在するはずだとして、それらすべての宇宙の集合を「レベル4マルチバース」と呼んでいる(1)。

以上のことから分かるように、マルチバースは、レベルの異なるマルチバースの入れ子構造になっていると考えることができる。

ただし、連載の第9回で紹介したように、量子マルチバース宇宙論の立場からすると、レベル2マルチバースとレベル3マルチバースは等価(同じものの別の見方)だと言うことになる。本連載の内容を整理するのに便利なのでテグマークの分類を紹介したが、これはあくまでマルチバースに対する一つの考え方であり、他にも様々な考え方があることを補足しておく。

様々なマルチバース宇宙論

ここまでに説明してきた標準的なマルチバース宇宙論のシナリオ以外にも「宇宙は無数に存在する」という、物理学者による仮説はいくつも存在する。それらの一部について、簡単に紹介しよう。

例えば、連載の第3回で取り上げた、「『無』から無数の宇宙が誕生した」というアレキサンダー・ビレンキンが1982年に提唱した説もその一つだ。量子論によると、空間や時間さえも存在しない「無」は、量子揺らぎの効果のため、「無」であり続けることはできない。「無」も常に揺らいでいるのだ。

「無」から無数の微小な宇宙が生まれては消えるということが繰り返され、その中でたまたま条件を満たした一部の宇宙がインフレーションを起こし、広大な宇宙へと成長した。その中の一つが私たちの宇宙であるというのが、ビレンキンが示したマルチバースのシナリオである。

インフレーション理論の創始者の一人である佐藤勝彦らが1982年に同理論をもとに提唱した「宇宙の多重発生モデル」も有名だ。

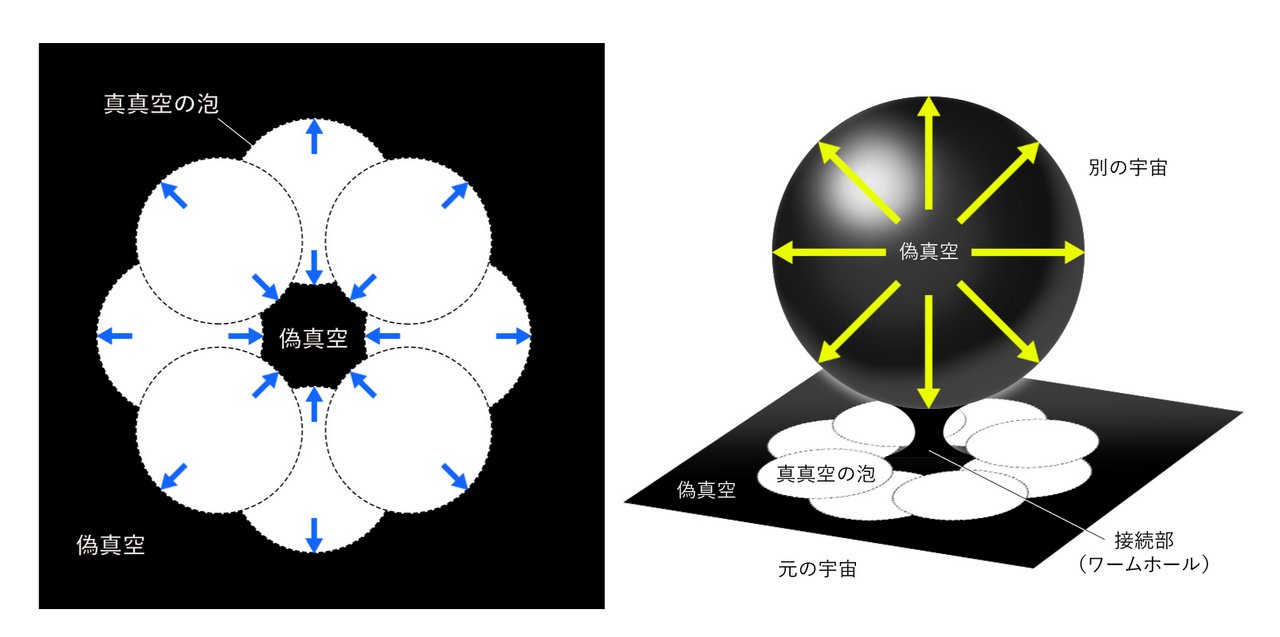

佐藤らは、図3のような真真空の泡に囲まれた偽真空の領域について考えた。図3の左は断面図であり、中心の偽真空の領域は実際は3次元的にあらゆる方向から真真空の泡に囲まれている。なお、偽真空とは、真空のエネルギーが高くインフレーションを起こしている領域で、真真空とは、インフレーションが終了し、真空のエネルギーが低くなっている領域のことである。

真真空の泡は広がっていき、中心の偽真空の領域を押しつぶしていくが、一方で中心の偽真空の領域はインフレーションを続けるはずだ。つまり、中心の偽真空の領域は、真真空側から見ると縮んでいくはずなのに、その中から見ると膨張しているという一見、矛盾したような振る舞いをすることになる。

実際、佐藤は当時の心境について著書『壺の中の宇宙』(二見書房、1991年)の中で、「これはどう考えても、われわれの常識に反するパラドックスである。最初は単純な計算まちがいではないかと思ったが、アインシュタイン方程式を何度解いてみても同じ結果しか得られなかった」と語っている。なお、アインシュタイン方程式とは、宇宙論の土台となる一般相対性理論の基礎方程式のことである。

最終的に佐藤らはこの中心の偽真空の領域は、元の宇宙から飛び出して、別の宇宙として膨張を続けていくと考えた(図4の右)。佐藤によると、元の宇宙と別の宇宙をつなぐ接続部(「ワームホール」または「アインシュタイン=ローゼンの橋」と呼ばれる)はいずれ切れてしまい、元の宇宙と別の宇宙は完全に分離されてしまうという。このような現象は元の宇宙のあちこちで起き、さらには別の宇宙のあちこちでも起きるため、無数の宇宙の生成が果てしなく繰り返されることになる。

ブラックホールの中は別の宇宙につながっている!?

「ループ量子重力理論」という超ひも理論とは別の量子重力理論(量子論と一般相対性理論を統合する理論)の研究でも知られる物理学者リー・スモーリンは、「ブラックホールが別の宇宙を生み出す」という、一風変わったマルチバースを考えている。

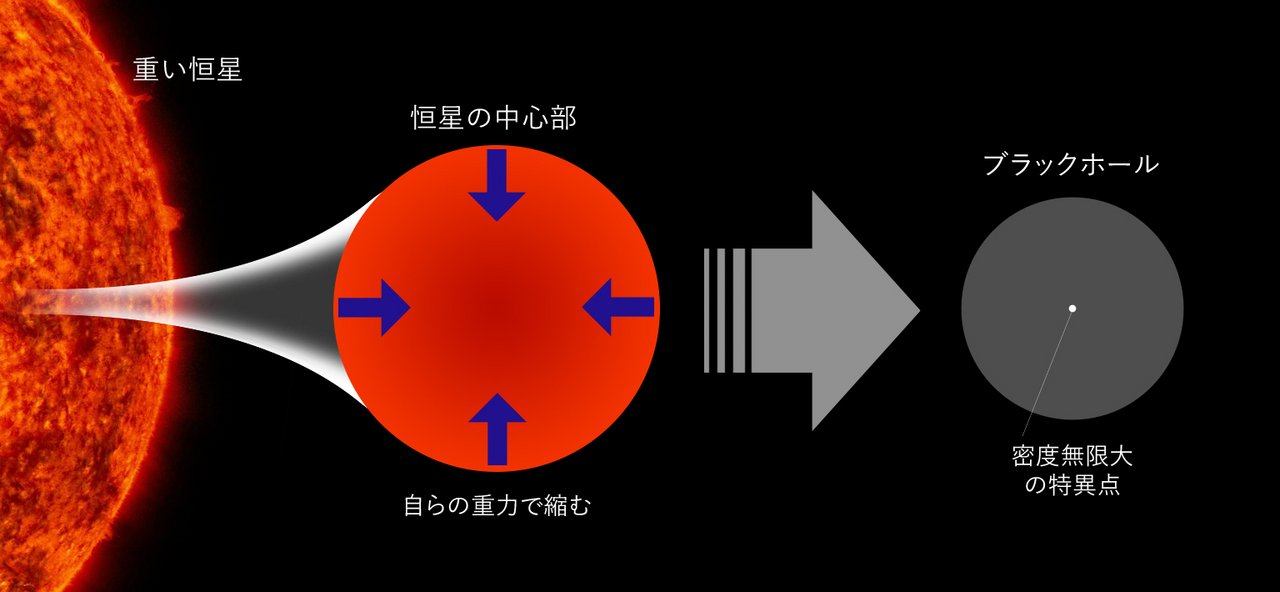

ブラックホールとは、重力が極めて強い領域のことであり、一旦その中に入ると、その強力な重力によって、光を含めてあらゆるものが中心に向かって引っ張られ、脱出不可能となる領域のことだ。ブラックホールは、太陽の30倍程度以上の質量をもつ重い恒星が生涯の最期に超新星爆発という大爆発を起こし、その際に中心部が自らの重力で収縮することで形成される(図4)。元の恒星の中心部は、「特異点」と呼ばれる大きさゼロ、密度無限大の点にまで縮んでしまうと考えられている。

連載の第3回でも説明したが、特異点では、物理学の理論は未来に何が起きるかについての予測能力を失ってしまう。特異点が形成される過程で何が起きるかは、現在の物理学ではよく分かっていないのだ。

実は宇宙の“死”のシナリオの一つに、ブラックホールの特異点の形成とよく似た話がある。それは「ビッグクランチ」と呼ばれるものだ。20世紀の終わりごろに私たちの宇宙が加速膨張していることが天文観測によって明らかになったが、このことが分かる前までは、宇宙は減速膨張しているはずだと考える研究者が多かった。宇宙に存在する物質の重力が、宇宙の膨張を引き戻す方向に作用することが分かっていたからだ。

宇宙の膨張が減速しているとしたら、いつの日か宇宙の膨張が止まり、その後、宇宙が収縮に転じる可能性がある。そして、収縮を続ける宇宙はいずれ密度が無限大の特異点に達してしまう。これが「ビッグクランチ」と呼ばれる宇宙の死だ。

ビッグクランチは宇宙の完全なる死ではなく、そこから“はね返って”再び宇宙は膨張に転じると考える説もある。これはいわば宇宙の輪廻転生であり、このような説は「サイクリック宇宙論」または「振動宇宙論」などと呼ばれている。

スモーリンはこれと似たことがブラックホールの中でも起きると考えた。恒星の中心部が極限にまで縮んだ後、“はね返って”、新しい宇宙を形成するというわけだ。ただし、この過程はブラックホールの外からは一切観測することができない。ブラックホールの中からは、光を含めたあらゆるものが外に出てくることができないからだ。

新しく生まれた広大な宇宙の中でもブラックホールが形成され、同じことが起きる。これが無数に繰り返されていく、というのが、スモーリンが考えるマルチバースである(2)。

高次元空間には複数の膜宇宙が存在する⁉

連載の第11回で紹介したブレーン宇宙論(ブレーンワールド)にも、複数の宇宙(ブレーン)の存在を仮定しているものがある。その中でも有名な理論モデルにポール・スタインハートらが2001年に提唱した「エキピロティック宇宙モデル」がある。エキピロティックは、ギリシア語の「業火」や「大火」を意味する言葉に由来している。

ブレーン宇宙論とは、私たちの宇宙は高次元空間に浮いた膜のような存在だと考える理論である。物質や光などは、この膜(ブレーン)にくっつき、離れられないため、私たちは高次元空間の存在に気づくことができない。

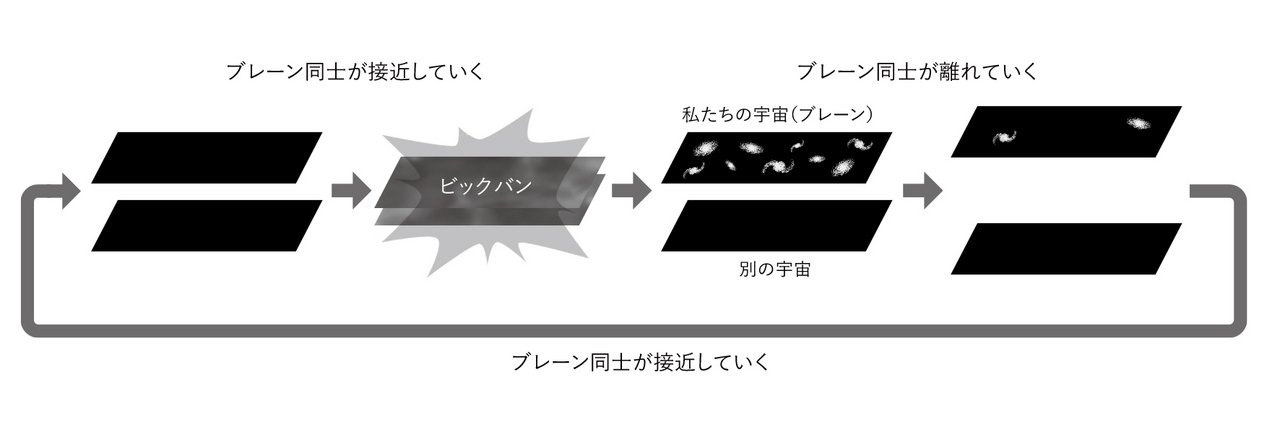

エキピロティック宇宙モデルでは、私たちの住むブレーンとは別のブレーンが高次元空間の離れた場所に平行に位置していると考える。ブレーンどうしは重力によって引き合い、いずれ衝突する。すると、その衝突のエネルギーによって、ブレーンは高温・高密度の灼熱状態となる。これがビッグバンだと考えるのがエキピロティック宇宙モデルだ(図5)。

衝突後、ブレーンどうしは離れていくが、遠い将来にはまた接近しはじめ、再び衝突するかもしれない。その場合、ブレーンは以上のプロセスを延々と繰り返すことになる。ブレーンはフェニックス(不死鳥)のごとく、衝突のたびに業火に焼かれ、何度も再生を繰り返すのだ。これはサイクリック宇宙論のブレーン宇宙論版ともいうべきシナリオである。

エキピロティック宇宙モデルは、物質と光の誕生、そして宇宙論が抱えていた地平線問題や平坦性問題などをインフレーション理論とは別の方法で説明する理論だと言える。このモデルによると、ビッグバンには「前」があり、その段階で物質の密度が均一になり、空間が平坦になるため、地平線問題や平坦性問題が解決されるという。

エキピロティック宇宙モデルが正しければ、私たちの泡宇宙におけるインフレーションは必要なくなる。ただし、ブレーン宇宙論自体がまだ仮説の段階であり、宇宙論の標準的なシナリオだとはみなされていないため、エキピロティック宇宙モデルはあくまで傍流の仮説の一つという位置づけである。

エキピロティック宇宙モデルでは以上のように二つのブレーン(宇宙)の存在を仮定しているわけだが、ブレーン宇宙論ではもっとたくさんのブレーンの存在を想定する場合もある。永久インフレーションに基づく標準的なマルチバース宇宙論とは考え方が異なるが、ブレーン宇宙論で想定する多数のブレーンもマルチバースの一種だと考えることもできる。

なお、ブレーンの間の高次元空間は重力だけは伝わるので、エキピロティック宇宙モデルにおける別のブレーン宇宙と私たちのブレーン宇宙は重力の影響を及ぼし合えることになる。標準的なマルチバース宇宙論では、レベル1並行宇宙どうし、またはレベル2並行宇宙どうしは一切の影響を及ぼし合えないほど離れていたが、ブレーン宇宙どうしは重力を介して影響を及ぼし合える、という違いがあるわけだ。その意味では、「影響を及ぼし合える複数のブレーンをまとめて一つの宇宙だと考えるべきだ」という考え方もありうるだろう。

マルチバース宇宙論は天文観測によって検証できるのか?

さて、本連載で紹介してきた標準的なマルチバース宇宙論の話に戻ろう。

連載の第10回では、インフレーション理論の検証可能性、第11回では超ひも理論の検証可能性について解説した。最後にマルチバース宇宙論自体の検証可能性についても考えてみよう。

前述した通り、観測可能な領域の外にも、同じような空間がさらに広がっているという考え方は研究者の間で概ね一致しているので、レベル1マルチバースについては大きな異論はないと言えるだろう(ただし、どこまで空間が広がっているのか、レベル1並行宇宙がどのくらいの数存在するのか、その数は有限なのか無限なのかなどは研究者によって見解は異なるかもしれない)。以下で検証可能性について議論するのは、レベル2マルチバースについてである。

マルチバース宇宙論はそもそも観測可能な領域の先の“別の宇宙”を考える理論であり、直接検証はかなり難しいと言える。そのため、「マルチバース宇宙論は科学とは言えないのではないか」と言われることもしばしばある。

本連載で詳しく見てきたように、マルチバース宇宙論は根拠のない理論では全くない。マルチバース宇宙論は、無数の実験や天文観測による検証に合格してきた一般相対性理論と量子論に基づいており、この二つの理論を土台として構築されたインフレーション理論がマルチバース宇宙論の基礎となっている。インフレーション理論はまだ実証されたとまでは言えない段階ではあるが、すでに数多くの傍証があり、将来的には、インフレーションが生じさせた原始重力波の検出などによってその正しさが実証される可能性がある。

別の泡宇宙の存在の直接的な検証が難しいというのは事実だ。しかし、様々な検証に耐えてきた理論をベースにして導かれる宇宙像を、検証が難しいということでもって、「科学ではない」と切り捨てるのは、それこそ科学の発展にとってマイナスなのではないだろうか。

また、マルチバース宇宙論は検証が難しいとはいえ、検証が完全に不可能かというとそうでもない。

永久インフレーションによって拡大しつづける広大な宇宙の中で、インフレーションを終えた泡宇宙があちこちで生じる、という標準的なマルチバース宇宙論の描像では、私たちが観測可能な領域は、泡宇宙の一部ということになる。この場合、泡宇宙の曲率、すなわち全体としての空間の曲がりぐあいは負になることが分かっている。負の曲率の空間とは、馬の鞍のような形の曲がり方であり、宇宙スケールの大きな三角形を描いたときに、内角の和が180°未満になるような空間のことだ。円を描いたときに、円周の長さが2πr(rは半径)よりも大きくなる空間と言ってもいい。

つまり、宇宙の曲率を天文観測によって測定し、それが誤差も含めて正の値になれば、少なくとも永久インフレーションの描像に基づく、無数の泡宇宙というマルチバースは否定されることになる。

科学的な理論の条件として、「反証可能性」が必要だと言われることがよくある。科学理論は、実験や観測などの検証によって「否定されうるもの」でなくてはならないという考え方で、哲学者カール・ポパー(1902~1994)が唱えたものだ。宇宙の曲率の測定によって、永久インフレーションに基づいた無数の泡宇宙の生成というマルチバース宇宙論は反証可能なので、その意味ではマルチバース宇宙論は科学的な理論だと言えることになる。

泡宇宙どうしの衝突の痕跡が見つかる可能性も

他にも、泡宇宙どうしの衝突の痕跡を探すことで、マルチバース宇宙論は検証可能だとされている。連載の第5回で見たように、泡宇宙の「外」は、泡宇宙の中から見ると「過去」に当たる。そのため、泡宇宙どうしの衝突の痕跡を探すには私たちの宇宙の過去を観測する必要がある。その方法とは、これまでに本連載で何度も登場してきた宇宙背景放射の観測である。

泡宇宙どうしが衝突すると、その衝突の痕跡は宇宙背景放射の不均一性として現れると考えられている。これをとらえることができれば、別の泡宇宙の存在を実証できるかもしれないのだ。

ただし、宇宙の曲率にしろ、泡宇宙どうしの衝突の痕跡にしろ、それらを実際にとらえるのは現在の技術ではかなり難しいことだと予想されている。私たちの泡宇宙で起きたインフレーションによる空間の膨張が、これらの痕跡を“薄めて”しまうからだ。

そもそもインフレーション理論は、既存の宇宙論では解決できなかったいくつかの難問を解決するために生まれた理論である。その難問の一つが「宇宙はなぜほぼ平らなのか?」という平坦性問題だ。インフレーションは、最初に空間がどんなに曲がっていても、それを引き伸ばしてほぼ平らにしてしまう。そのため、マルチバースの描像が正しく、泡宇宙の曲率が負だったとしても、インフレ―ションによって空間はほとんど平らにならされてしまっているはずなのだ。

負の曲率を検出できるとしたら、Planck衛星などによる宇宙背景放射のこれまでの観測ではとらえることができないくらいには曲率が小さく、かつ将来のさらに高性能な観測装置でとらえることができるくらいには曲率が大きい必要がある。

私たちの泡宇宙と別の泡宇宙の衝突によって生じる宇宙背景放射の不均一性も、空間の曲率と同じく、インフレーションによってならされてしまう。そのため、負の曲率や泡宇宙どうしの衝突の痕跡が実際に観測できるかどうかは、インフレ―ションがどれだけ続いてから終わったのかによって左右されることになる。

検証可能かどうかは科学技術の発展の仕方によっても左右される

そもそも理論の検証可能性を論じること自体、簡単な問題ではない。例えば、時空のさざ波、重力波は、1916年にアインシュタインが一般相対性理論に基づいてその存在を予言したものだが、当時アインシュタイン自身は重力波の検出は不可能だろうと考えていたそうだ。

重力波は、空間の伸び縮みが波となって伝わっていく現象だが、典型的な重力波による空間の伸縮は、太陽と地球間の距離(約1億5000万キロメートル)が原子1個分の長さ(1000万分の1ミリメートル)だけ伸び縮みする程度だ。そんな微小な変化をとらえられるはずはない、と長く考えられてきたのだが、現代の最先端テクノロジーはついにそれを可能にしたのである。将来、どのようなテクノロジーがどのくらい発展するかがはっきりと見通せない以上、「検証不可能」と断定するのは難しいのだ。

また、今後の理論の発展によって、検証可能な新たな予言がなされる可能性もある。例えば、超ひも理論によって存在が予言されている、縦・横・高さの3次元を超えた次元、すなわち余剰次元は、あまりにも小さいために当初は検証不可能だとされていた。しかし、連載の第11回で見たように、近年、余剰次元はある程度大きい可能性があることがブレーン宇宙論の登場によって明らかになり、余剰次元の検証可能性は見直されることになった。マルチバース宇宙論も今後、予想外の発展を見せ、新たな検証可能な予言がなされる可能性もある。

エピローグ――人類の宇宙観の変遷とマルチバース

人類の宇宙観は長い歴史の中で大きく様変わりしてきた。簡単にその歴史を振り返ってみよう。

人類にとって長い間、太陽系こそが宇宙のほぼすべてだった。太陽系で最も外側に位置する惑星である海王星は、太陽から約45億キロメートル離れている。現代の天文学や宇宙論でよく使われる距離の単位、「光年」で言うと、太陽系の直径は1000分の1光年ほどでしかないことになる(ここでは太陽系の大きさを海王星の軌道程度だと考えた)。

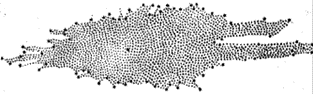

その後、1785年ごろになると、ウィリアム・ハーシェル(1738~1822)が天文観測にもとづいて、夜空の星々が円盤状に分布していることを明らかにした(図6)。これは今日で言うところの天の川銀河、つまり私たちが属している銀河を表わしている。天の川銀河の直径は約10万光年あるので、太陽系が宇宙のすべてだと考えられていたころより、宇宙はざっと1億倍拡大したことになる。

この頃、星雲と呼ばれていた天体の一部は、星の集団であると考えられ、哲学者イマヌエル・カント(1724~1804)はそれらを「島宇宙」と呼んだ。しかし、島宇宙が天の川銀河内の天体なのか、天の川銀河の外の天体なのかは長い間、分からないままだった。

この論争に決着をつけたのは、宇宙の膨張を発見したことでも知られるハッブルである。ハッブルは1924年、島宇宙の一つであるアンドロメダ星雲までの距離を見積もり、アンドロメダ星雲が私たちの銀河の外にある別の島宇宙であることを明らかにしたのだ。現在ではアンドロメダ星雲は「アンドロメダ銀河」と呼ばれている。これによって、天の川銀河は島宇宙の一つにすぎず、宇宙は無数の島宇宙(銀河)が点在する広大な空間であることが明らかになった。

最も遠方の銀河(観測可能な銀河)は130億光年ほど先にあるので、天の川銀河が宇宙のすべてだったハーシェルの時代と比べると、宇宙は約30万倍拡大し、太陽系が宇宙のすべてだった頃と比べると約30兆倍拡大したことになる。

そして本連載で見てきたように、観測可能な領域(レベル1並行宇宙)は泡宇宙(レベル2並行宇宙)の中のほんのわずかな領域に過ぎないことがマルチバース宇宙論では予言されている。そして、私たちが住む泡宇宙さえも、広大なレベル2マルチバースを構成する無数の泡宇宙の一つにすぎないことになる。

こうして人類の宇宙観の変遷を見ていくと、その時々で信じられていた「宇宙全体」が、実はより広大な宇宙の一部でしかないことが明らかになる、ということの連続だったことが分かる。そしてその時々の「宇宙全体」と同等の“並行宇宙”が無数に存在することも同時に明らかにされた。太陽系は唯一の存在ではなく、天の川銀河には数千億の多種多様な恒星系が存在することが今では分かっている。そして天の川銀河も唯一の銀河ではなく、観測可能な領域には数千億の多種多様な銀河が存在していることが明らかになっている。マルチバースと似た考え方は、人類の宇宙観の変遷の中で繰り返し出現し、検証されてきたのだ。

そして現在、私たちは、観測不能なほどはるか遠くに、物理定数が異なる多種多様な並行宇宙が無数に存在している可能性に直面している。歴史は繰り返されているのだ。

マルチバースという宇宙像は本当に正しいのか、それとも私たちが究極の理論に到達していないがために生じてしまった幻想なのか、それはまだ分からない。しかし、人類がたゆみない知の探究を続けていけば、いずれその答えに到達できる日がやってくるのではないだろうか。

第12回の要点

- マルチバースは、複数のレベルからなる「入れ子構造」になっている。

- 「宇宙は無数に存在する」というマルチバースの考え方は、永久インフレーションに基づく標準的なマルチバース宇宙論以外にも、様々な理論モデルがある。

- 宇宙が正の曲率をもっていることが天文観測によって確かめられたら、永久インフレーションに基づく標準的なマルチバース宇宙論は棄却される。

- 泡宇宙どうしの衝突の痕跡が宇宙背景放射の観測によって見つかる可能性がある。

注

- テグマークのレベル4マルチバースの考え方に興味を持たれた方は彼の著書『数学的な宇宙(原題:Our Mathematical Universe)』(マックス・テグマーク著、講談社、2016年)を読むことをお薦めする。

- スモーリンによるマルチバースについての仮説は、『宇宙は自ら進化した』(リー・スモーリン著、NHK出版、2000年)で詳しく論じられている。

過去の連載記事

(並行宇宙は実在するか)並行宇宙の存在は実証できるか

2024年9月2日

超ひも理論や高次元空間は実証可能か?

2024年8月1日

宇宙の超急膨張インフレーションの証拠は見つかるか

2024年7月1日

パラレルワールドとマルチバースの深いつながり

2024年6月3日

超ひも理論が予言する10の500乗種類の宇宙

2024年5月1日

宇宙膨張の「加速」は、宇宙が無数に存在することを示唆している?

2024年4月1日

私たちの宇宙は生命が誕生するように“微調整”されている!?

2024年3月1日

インフレーションが「無数の宇宙」を生んだ

2024年2月1日

宇宙を超巨大化させた「インフレーション」

2024年1月5日

「無」から生じた無数の宇宙

2023年12月1日

宇宙は有限? 無限?

2023年11月1日

宇宙はどのくらい広いのか

2023年10月1日