インフレーションはとんでもない勢いの宇宙の膨張

前回は、「無」から無数の宇宙が誕生し、その中の一つが「インフレーション」という急激な空間の膨張を起こし、私たちが現在住む広大な宇宙になった、という仮説を紹介した。インフレーションは、現在の最先端テクノロジーでも測定できないくらいの一瞬の間に、塵ほどのサイズの空間が広大な宇宙に成長してしまうような、とんでもない勢いの膨張だったと考えられている。

インフレーションは「指数関数的な膨張」である。ある時間で空間の長さが2倍に膨張した場合、同じ時間が経つとさらに2倍(元の4倍)に膨張する。この「ある時間」がとんでもなく短いのがインフレーションなのだ。

次回に詳しく解説するが、このインフレーションによってさらに無数の宇宙、つまりマルチバースが生まれたと考えられている。「無」から生まれた無数の宇宙の中の一つが、インフレーションを経て、さらに無数の宇宙を生むことになるわけだ。

今回は、なぜ宇宙論の研究者たちがインフレーションなどという、途方もない規模の宇宙膨張が実際に起きたと考えているのかについて迫っていこう。

昔のテレビの砂嵐の一部はビッグバンからの信号

インフレーション理論は1980年ごろ、佐藤勝彦、アラン・グース、アレクセイ・スタロビンスキーら複数の研究者が同時期に独立に提唱した理論である。その背景には、宇宙は高温、高密度の火の玉状態から始まったとする「ビッグバン宇宙論」が、いくつかの解決困難な問題を抱えていた、ということがある。インフレーション理論は、それらの問題を一挙に解決する理論として、一躍注目を集めるようになったのだ。

ビッグバン宇宙論が抱えていた問題の一つが「地平線問題」とよばれるものである。簡単に言うと、「誕生直後の宇宙はどこでもほぼ同じ温度だったことが分かっているが、それが非常に不自然である」という問題だ。

なぜこれが大問題だとされるほど、不自然だと考えられたのだろうか。まずは、「どこでも温度が同じ」ということについて考えてみよう。例えば、あなたが今いる部屋も、窓、床、天井の近くでは、それぞれ温度が違うはずだ。しかし、誕生直後の宇宙の温度は極めて均一で、場所によって10万分の1程度の差しかなかったことが天文観測によって分かっている。

「誕生直後の宇宙の温度がなぜ分かるんだ?」と思われたかもしれない。それは第1回でも紹介したように、「遠くを観測することは、過去を観測することと同じ」なので、それを利用するのである。

誕生直後の宇宙は、高温、高密度のガスが満ちた状態だった。コンロの火は高温になって明るく輝くが、火の玉状態の宇宙でも、空間を満たしていたガスが同じように明るく輝いていた。

宇宙は最初のうちは、あまりにも高温だったため、原子はその形を保つことができず、電子と原子核がバラバラの「プラズマ」の状態になっていた(図1)。プラズマ状態の宇宙では、電子や原子核が空間を自由に飛び交っており、これらの電子が光の進路を邪魔していた。光は電子と頻繁にぶつかってしまうので、まっすぐに進めなかったのだ。霧の中では、霧を作っている微小な水滴が光の進路を邪魔するため、遠くが見通せないが、プラズマ状態の宇宙もそれと同じで遠くが見通せない不透明な世界だったのである。

宇宙が膨張を続け、宇宙の年齢が37万歳ごろになると、宇宙の温度は3000℃ほどにまで低下した。すると、空間を自由に飛び交っていた電子は原子核に捕えられるようになり、原子が形成された。その結果、光は電子に邪魔されることなく、まっすぐに進めるようになった。宇宙が透明になったのだ。これを「宇宙の晴れ上がり」と呼ぶ。

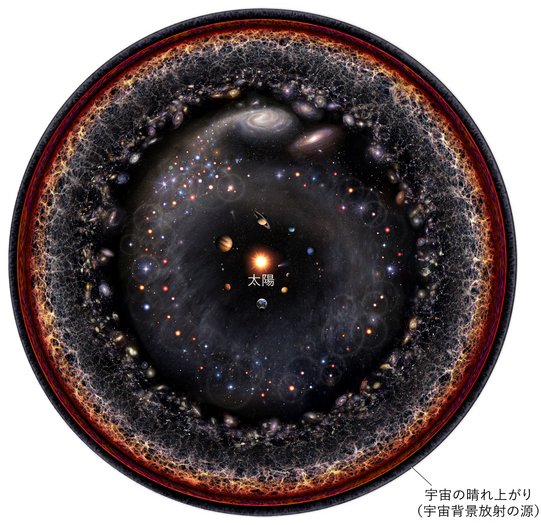

宇宙の晴れ上がりによってまっすぐに進めるようになった光は、138億年もの歳月をかけて宇宙を旅し、現在の地球にもやってきている。これらの光は、宇宙のあらゆる方向からやってきており、「宇宙背景放射」と呼ばれている。宇宙背景放射は138億光年先、つまり138億年前の火の玉状態の宇宙からやってきた光なのだ。そのため、宇宙背景放射は「ビッグバンの残光」と呼ばれることもある。

宇宙の晴れ上がりより前の宇宙は不透明なので、光(電磁波)で観測することはできない。つまり37万歳の宇宙が光で観測できる限界だということになる。なお、連載の第1回で紹介した「観測可能な宇宙の果て」とは、宇宙背景放射で観測できる37万歳の宇宙のことである(1)。

37万歳の宇宙は3000℃もの高温だったので、目に見える光(可視光)でも明るく輝いていた。しかし、光が地球に届くまでの138億年の間に宇宙空間が膨張したため、光の波長(波の山と山の間の長さ)も大きく引き伸ばされ、現在はマイクロ波と呼ばれる電波になって観測されている。そのため宇宙背景放射は、「宇宙マイクロ波背景放射」とも呼ばれている(2)。

昔のアナログ放送時代のブラウン管のテレビでは、放送をやっていないチャンネルに合わせると、ザーッという音とともに砂嵐のようなものが映ったのを覚えている読者も多いだろう(図3)。実はこのノイズの約1%は宇宙背景放射をアンテナが拾ったものだ。あのテレビの砂嵐には、138億年前のビッグバンからの信号が混ざっていたのである。

ビッグバンの頃の宇宙は不自然なほどに均一

宇宙背景放射は天文観測衛星COBE(コービー、1989年打ち上げ)、WMAP(ダブリューマップ、2001年打ち上げ)、Planck(プランク、2009年打ち上げ)によって、非常に詳しく観測が行われてきた。そして宇宙背景放射を詳しく分析することで、宇宙の晴れ上がりの頃の宇宙の温度が詳細に調べられた(3)。

その結果、晴れ上がりの頃の宇宙の温度はあらゆる場所でほぼ均一で、温度が高いところと低いところで、10万分の1ほどの差しかないことが分かった(図4)。これは部屋の温度(20℃程度)でいうと、温度の高いところと低いところで0.003℃ほどしか差がないことに相当する(4)。部屋の中をこれほどまでに均一にするのが極めて困難であることは想像に難くないだろう。宇宙の温度も同じだ。宇宙の温度を均一にする、何らかの仕組みがあったはずなのだ。

しかしここには解決不可能に思える問題が隠れている。上の「観測可能な宇宙の図」をもう一度見て欲しい。図の左端から来た宇宙背景放射は138億年、つまり宇宙の全歴史をかけてようやく図の中心にある地球までたどり着いた光である。一方、図の右端からも、同じように138億年かけて宇宙背景放射が地球までたどり着いた。つまり、図の左端から放たれた光は、図の右端にはまだ届いていないし、その逆もまた然りである。

光の速度は宇宙の最高速度なので、図の左端と右端は宇宙誕生以来、現在に至るまで、光の行き来はおろか、物質の交流もない、ということになる。しかし、宇宙背景放射の観測結果によると、図の左端も右端もなぜか温度がほとんど同じなのである。温度が均一になるためには、熱が伝わる必要があるが、熱も光速以下の速度でしか伝わらない。つまり、図の左端と右端の温度がほとんど同じになることは本来あり得ないはずなのだ。これが、宇宙論が抱えていた解決困難な問題の一つ「地平線問題」である(5)。

宇宙が「平ら」なのも非常に不自然

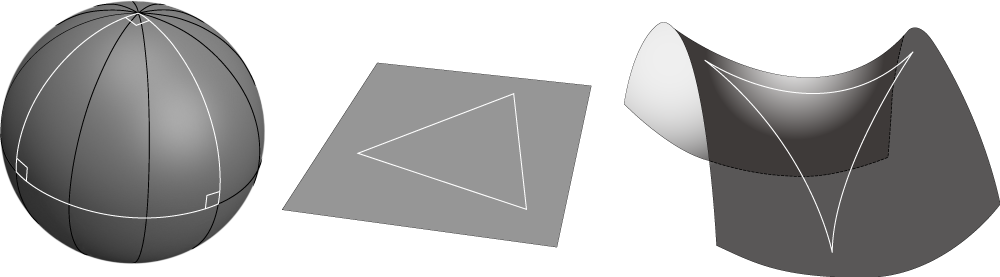

宇宙論が抱えていたもう一つの解決困難な問題は「平坦性問題」と呼ばれるものだ。連載の第2回でも述べたが、宇宙の観測可能な領域は全体的には「ほぼ平ら」であることが分かっている。実はこれが大問題なのだ。

「宇宙空間が曲がっている方が不自然で、平らなのが当たり前なのでは?」、多くの読者はそう思うことだろう。しかし一般相対性理論によると、空間は曲がりうるものであり、実際、太陽のそばなど、空間の一部が曲がることは天文観測によって実証されている。空間が部分的に曲がることは、もはや疑いようがないのだ。

とすると、観測可能な領域が全体として曲がっていてもおかしくはない。それどころか、曲がっていた方が理論的には自然だと考えられているのだ。宇宙の曲率(曲がりぐあい)は、マイナスの値(馬の鞍のような曲がり方)から、プラスの値(球面のような曲がり方)まで幅広い値を取り得る(図5)。にもかかわらず、天文観測によると、観測可能な領域はほぼ平ら、つまり曲率はほぼゼロだった。これはまるで創造主が宇宙の曲がりぐあいを微調整して、きれいに平らにしてから宇宙を誕生させたかのようであり、非常に不自然だとみなされたのである。

「N極だけの磁石」はなぜないのか?

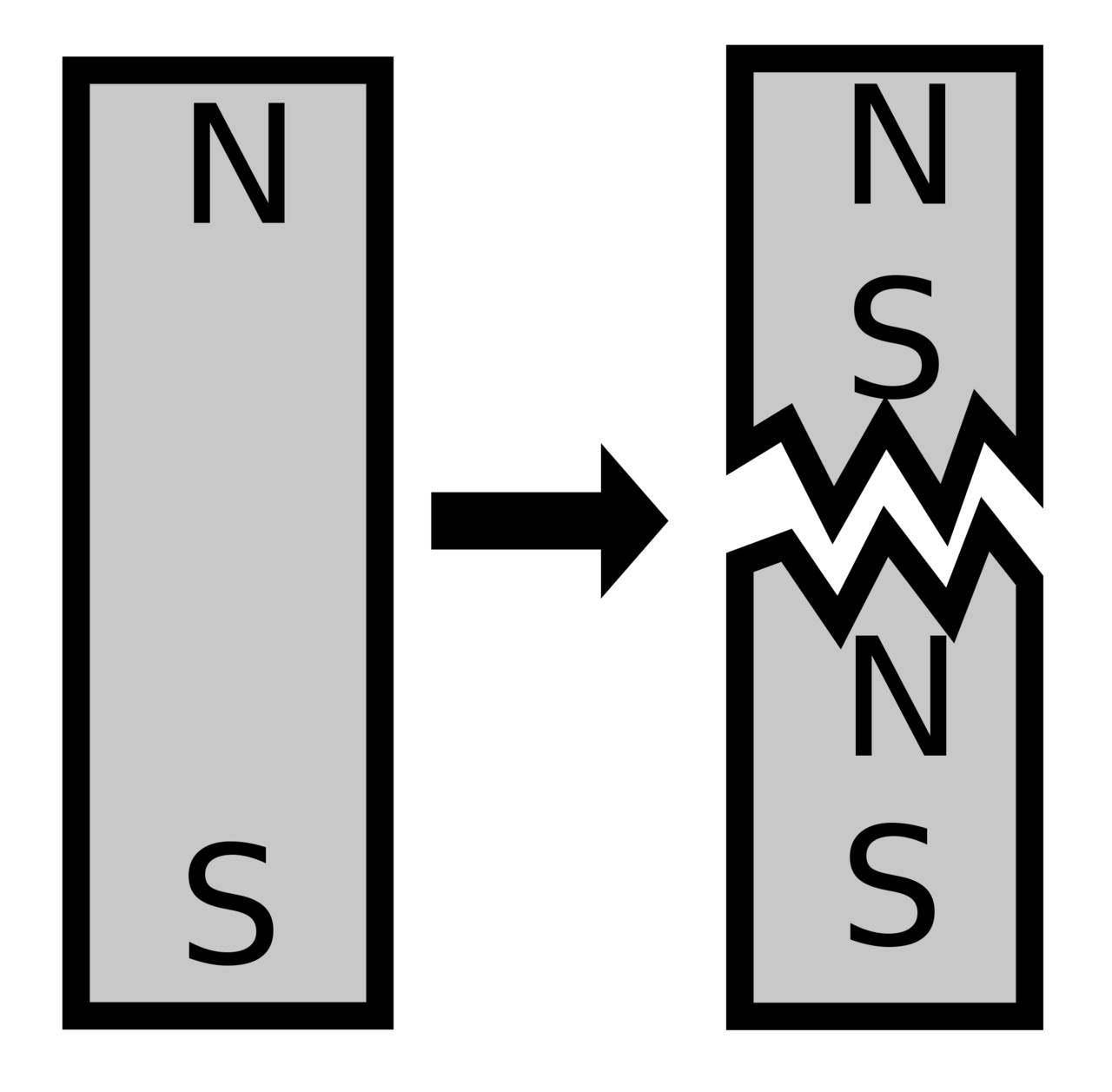

宇宙論が抱えていた解決困難な問題は他にもある。「N極だけやS極だけの磁石が存在しないのは不自然だ」という、「モノポール(磁気単極子)問題」である。「モノポール」とは、N極だけ、またはS極だけをもつ、理論上の粒子のことだ。

電気の場合、プラスの電気とマイナスの電気は簡単に分離できる。プラスチックの下敷きで頭をこすると髪の毛が逆立つという実験をしたことがないだろうか。このとき髪の毛側はプラスの電気を帯び、下敷き側がマイナスの電気を帯びている。その結果、プラスとマイナスの電気が引き合い、髪の毛が逆立つわけだ。

あらゆる物質は原子でできているが、原子の中心には、プラスの電気を帯びた原子核があり、その周囲にはマイナスの電気を帯びた電子が分布している。この電子が物質間を移動することで、静電気が発生するのである。

一方、磁石にもN極とS極があるが、電気のプラス・マイナスとは異なり、N極とS極を分離することはできない。例えば、棒磁石を真ん中で割っても、断面に新たにN極とS極が現れてしまうので、N極だけの磁石、S極だけの磁石はつくれないのだ(図6)。これは磁石をどんなに小さくしていっても同じで、磁石のN極とS極は必ずペアで現れるのである。

インフレーション理論が登場する前の1974年、素粒子物理学に「大統一理論(GUT)」と呼ばれる理論が登場した。大統一理論とは、素粒子の間に働く「電磁気力」、「弱い力」、「強い力」という三つの力(相互作用)を統一的に記述する理論である(6)。大統一理論が本当に正しいかどうかについては実験的な証拠がまだ得られていないのだが、この理論は素粒子物理学者たちに広く支持されている。

実はこの大統一理論によって、モノポールの存在が予言されているのだ。大統一理論が正しければ、誕生直後の宇宙では、モノポールが大量に生成されたはずだと考えられている。長い間、モノポールを見つけようと様々な実験が行われてきたが、モノポールが存在する証拠は未だ得られていない。そのため、なぜモノポールが見つからないのかについて、何らかの説明が必要だとされていたのだ。これがモノポール問題である。

インフレーション理論の登場

「地平線問題」「平坦性問題」「モノポール問題」といったビッグバン宇宙論の大問題を一挙に解決しうる理論として登場したのがインフレーション理論である。では、インフレーション理論がどのようにしてこれらの問題を解決したのかについて見ていこう。まずは地平線問題だ。

インフレーションが起きる前、現在観測可能な領域は、原子や原子核よりも圧倒的に小さかった。このようなミクロな領域なら端から端まですぐに影響が伝わって均一になれる。このミクロな領域が不均一になる間もなく、インフレーションによって一瞬のうちに広大な領域へと成長し、その結果、インフレーション終了後の温度が均一になったと考えれば、地平線問題が解決する。

宇宙が誕生以来、今と同じようなペースで膨張してきたのなら、図2の「観測可能な宇宙の図」の左端と右端は宇宙誕生以来、一切の交流をもっていなかったことになる。しかし、インフレーション理論によると、図の左端と右端はインフレーション前にちゃんと交流していた(影響が十分に伝わっていた)ことになるので、インフレーション後に温度が同じだったとしても不思議ではない、ということになるのである。

次は平坦性問題を考えてみよう。野球のボールが瞬時に膨張し、地球サイズの大きさになったとしよう。すると地球のサイズと比べて圧倒的に小さな私たちからは巨大化したボールのごくごく一部しか見えないので、ボールの見える範囲は平らに見える。宇宙のインフレーションもこれと似たようなもので、最初に空間がどんな曲率をもっていたとしても、インフレーションによって空間が引き伸ばされてしまい、観測可能な領域は必ず平らに見えるようになる。このように考えると、平坦性問題も解決するわけだ。

最後はモノポール問題だ。誕生直後の宇宙でモノポールがたくさん作られたとしても、インフレーションが起きれば、その密度は一気に薄まってしまい、密度はほぼゼロになってしまう。その結果、モノポールは現実的には見つからない、ということになる。こうしてモノポール問題も解決した。

「空っぽの空間」もエネルギーをもつ!

こうしてインフレーション理論によって宇宙論の未解決問題が一挙に解決されたのだが、これで万事OKというわけにはいかない。インフレーションを引き起こしたものの正体が不明なままだからだ。

宇宙論の土台となっている一般相対性理論によれば、インフレーションのような空間の指数関数的な膨張を引き起こすには、空間に“何か”が満ちていなければならない。実際にインフレーションを起こした空間に満ちていた何かの正体や性質はいまだに分かっていないが、とりあえず「インフラトン場」と呼ばれている。インフラトン場は、分子の集まりである気体のようなもの(離散的なもの)ではなく、空間をのっぺりと埋め尽くすような何か(物理学で「スカラー場」と呼ばれているもの)だと考えられている。

インフラトン場のエネルギーは極めて不思議な性質をもっている。空間が膨張してもエネルギーが薄まらず、エネルギーの密度は一定のままに保たれるのだ。つまり、空間の体積が2倍に増えると、インフラトン場のエネルギーも2倍に増えるのである。通常の物質は、空間の体積が2倍に増えると、密度は半分になる。空間が増えても物質は増えないからだ。しかし、インフラトン場のエネルギーは、空間が膨張して増えたら、その分、増えるのである。これはインフラトン場のエネルギーが空間自体に付随したエネルギーであることを意味している。

実はインフラトン場のエネルギーは、宇宙の歴史において極めて重要な働きをしたと考えられている。インフレーションが終了した際、インフラトン場のエネルギーが物質と光のエネルギーに転化したのだ(7)。つまり、宇宙に物質と光を生み出したのである! これによってインフレーション終了後の宇宙は高温、高密度の火の玉状態になった。これがいわゆる「ビッグバン」である。

ビッグバンという言葉は、単に「宇宙の始まり」を指すこともあるが、現在の宇宙論では通常、インフレーションの後に起きた「物質と光の誕生」のことをビッグバンと呼ぶ。また、その結果として誕生した火の玉状態の宇宙のことを「ビッグバン宇宙」と呼ぶ。つまり、ビッグバンには「前」があり、それがインフレーションなのである。

なお、インフレーションの前にも何らかの物質が存在していた可能性はある。しかしそれらの物質の密度はインフレーションによってほぼゼロにまで薄められてしまう。そのため、「現在観測可能な領域に存在するあらゆる物質はインフレーションによってつくられた」と言える。つまり、地球や私たちの体を形づくっている物質も、もとをただせばインフレーションによって作られたと言えるのだ。

ガスが満ちただけの世界から、星や銀河が生まれたわけ

ビッグバン宇宙論が抱えていた様々な問題を解決したインフレーションだが、実はもう一つ、宇宙の歴史に決定的な影響を及ぼしたことが分かっている。インフレーションは、「宇宙の構造の種」を作り出したのだ。

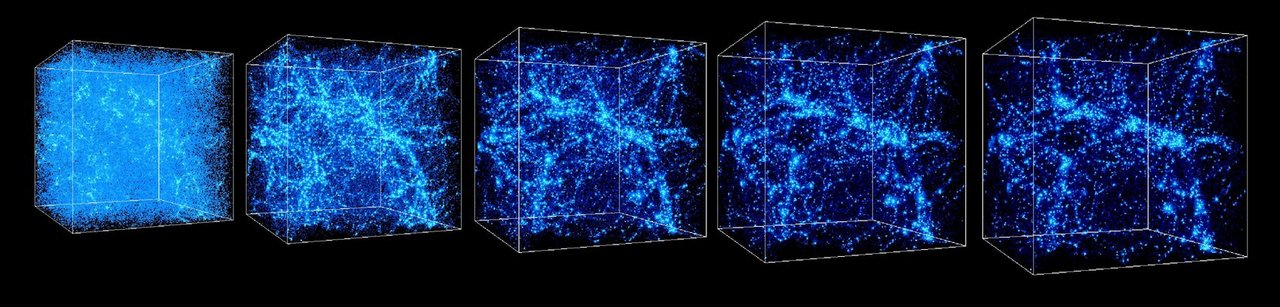

現在の宇宙には、様々な構造がある。第1回で紹介した、恒星、銀河、銀河団、そして銀河の大規模構造(泡構造)などだ。しかし火の玉状態のビッグバン宇宙は、ほぼ均一な高温のガスで満たされているだけで、構造と呼べるものは何一つなかった。

しかし前述した通り、宇宙背景放射から推定された、宇宙の晴れ上がりの頃の温度には10万分の1程度のわずかなばらつきがあった。物質の温度と密度は密接に関係しているので、宇宙の晴れ上がりの頃の物質の密度にも同じようなばらつきがあったことになる。

宇宙で物質の密度がやや高い場所は、周囲よりも重力が強くなるので、物質を引き寄せ、さらに密度が高くなっていく。このようにして、最初にわずかな密度のばらつきがあると、長い年月をかけて宇宙には構造ができてくる。物質の密度が特に高くなったところに、恒星や銀河、銀河団、大規模構造などが作られるわけだ(図7)。

では、ビッグバン宇宙の密度のわずかなばらつきは、どうやってつくられたのだろうか? 実はこのばらつきは、ミクロな世界に生じる「量子揺らぎ」が起源だと考えられている。ミクロな世界の物理学である量子論によると、あらゆるものは一定の状態を保ち続けることができず、つねに揺らいでいるとされる。これが量子揺らぎだ。

この量子揺らぎの効果によって、インフレーションが終了する時刻も場所によってわずかに揺らぐ。インフレーション中は前述した通り、インフラトン場のエネルギーの密度は空間が膨張しても一定のままだが、インフレーションがわずかに早く終了して物質と光が誕生した領域では、空間の膨張とともに密度が減り始める。その結果、最終的な物質の密度には場所によってわずかなばらつきが生じることになった。インフレーションが早く終わった領域は密度がやや低くなり、遅く終わった領域は密度がやや高くなったのだ。このようにしてインフレーションが作り出した物質の密度のばらつきが「宇宙の構造の種」となり、その後、長い年月をかけて銀河や恒星などが生まれ、最終的には地球や私たち生命も生まれたのである。インフレーションは、量子論的なミクロな世界と、私たちが目にするマクロな世界の橋渡しの役割を果たしたことになる。

次回はいよいよインフレーションによって無数の宇宙が生まれた、というマルチバース宇宙論の核心の話に迫っていく。お楽しみに。

第4回の要点

- ビッグバン宇宙論は、①ビッグバンの頃の宇宙が極めて均一なのは不自然(地平線問題)、②宇宙が平らなのは不自然(平坦性問題)、③N極だけ、S極だけの粒子が宇宙に存在しないのは不自然(モノポール問題)といった様々な問題を抱えていた。

- もし誕生直後の宇宙が超急膨張インフレーションを起こしたのなら、ビッグバン宇宙論が抱えていた様々な問題が一挙に解決する。

- インフレーションは、空間に満ちた「インフラトン場」が起こしたと考えられているが、インフラトン場の正体は未解明。

- インフレーションが終了すると、インフレーションを引き起こしていたエネルギーによって、宇宙に物質と光が生まれた(ビッグバン)。

- インフレーションは、ミクロな世界に生じる量子揺らぎをもとにして、物質の密度のばらつきを生み出し、それが銀河や銀河団などの「構造の種」となった。

注

- 原理的には、光以外のニュートリノや重力波なら、もう少し過去の若い宇宙(遠くの宇宙)まで観測可能になる。ニュートリノとは、電子よりも圧倒的に軽い、電気的に中性の素粒子だ。重力波とは、空間のゆがみが周囲に広がっていく波である。しかし誕生直後の宇宙からやってくるニュートリノや重力波の観測は極めて難しく、直接検出はできていない。

- 光は「電磁波」とも呼ばれる。電磁波は波長の長い方から電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、γ線に分類される。それぞれはさらに細かく分類されることもあり、マイクロ波は電波の分類の一つである。マイクロ波は携帯電話などの通信や、電子レンジでの加熱などに使われている。

- 横軸を光の波長、縦軸を光の強度としてグラフにしたものは「スペクトル」と呼ばれる。このスペクトルのグラフの形状から、光の発生源の温度を推定することができる。宇宙背景放射のスペクトルは、黒体放射(あらゆる波長の電磁波を完全に吸収できる仮想的な物体による熱放射)のスペクトルと極めてよく一致することが知られており、そこから温度が分かるのである。

- 「部屋の温度が20℃だとすると、その10万分の1は0.0002℃ではないか?」と思われた方もいるかもしれない。摂氏温度の℃は、水という人類にとって身近な物質が凍る温度を0℃とした、ある意味で人為的な単位であり、これを10万で割っても意味がない。ここでは、温度の下限を0K(ケルビン)とした「絶対温度」で考えている。温度の下限とは、理論上、分子の運動が止まってしまう温度のことだ(ただし絶対零度でも量子揺らぎは残る)。絶対温度は気体中の分子がもつ運動エネルギーに比例するが、摂氏温度はそうではない。

絶対温度は摂氏温度に273.15を足したものなので、室温は絶対温度300K程度に相当する(20℃なら293.15K)。これを10万で割ると、本文中で登場した温度のばらつきの幅、0.003℃(=0.003K)になる。 - 宇宙論において、地点Aから見た「地平線(horizon)」とは、宇宙誕生からその時点までに地点Aから放たれた光が到達できる限界のラインのことである。つまり、地平線は、地点Aを中心とした球面になる。地平線の内部は、宇宙誕生からその時点までに地点Aと何らかの交流が起きえた領域だといえる。一方、地平線の外側は、宇宙誕生からその時点までに、地点Aと一切の交流が起きていない領域(因果関係をもたない領域)であり、実質的に地点Aにとって「別の宇宙」だといえる。

- 電磁気力とは、電気と磁気の力である。弱い力とは、放射性物質のベータ崩壊と呼ばれる現象などを引き起こす力である。強い力とは、原子核を形成している陽子と中性子を形づくっている力のことである。陽子はアップクォークという素粒子2つとダウンクォークという素粒子1つで形成されており、中性子はアップクォーク1つとダウンクォーク2つで形成されている。これらのクォークどうしを結びつけている力が強い力だ。

電磁気力と弱い力については、「電弱統一理論(ワインバーグ-サラム理論)」によって統一的に記述することに成功しており、この理論は既に素粒子物理学の土台の一つとなっている。これに強い力も含めて、3つの力を統一しようとするのが大統一理論である。大統一理論には、複数の理論モデルが存在する。

なお、自然界には、もう1つの基本的な力として「重力」がある。重力を含めた四つの力を統一する理論の候補が、本連載で何度か言及している「超ひも理論(超弦理論)」である。 - アインシュタインの相対性理論によると、物質の質量とエネルギーは等価であり、物質の質量からエネルギーを生み出すこともできるし、エネルギーから物質の質量を生み出すこともできる。物質の質量をm、エネルギーをE、光速をcとすると、E=mc2という関係が成り立つことが知られている。

原子力発電では、核分裂という反応によって核燃料の質量がわずかに減少し、その質量の減少分が熱エネルギーなどに変わっている。また、加速器という素粒子物理学の実験装置では、ほぼ光速まで加速した陽子どうしなどを衝突させ、その際の衝突エネルギーを使って様々な粒子を生み出している。