超ひも理論は未完成

「宇宙は無数に存在する」というマルチバース宇宙論の基礎の一つとなっている超ひも理論。連載の第8回で見たように、超ひも理論によると、「宇宙のあり得る姿」は10の500乗種類以上もあるという。そのような中で、生命の誕生に適した条件を偶然満たした宇宙の一つが、私たちの宇宙だと考えられている。

超ひも理論は数多くの素粒子物理学者たちが支持している理論ではあるものの、未完成の理論であり、実験や観測による検証も経ていない。前回は、同じくマルチバース宇宙論の基礎の一つであるインフレーション理論の検証可能性について論じた。今回は超ひも理論の今後の検証可能性について見ていこう。

超ひも理論は、一般相対性理論と量子論を統合する理論

まず、超ひも理論がどのような理論なのかについて復習しておこう。超ひも理論とは、素粒子の正体をごくごく短い「ひも(弦)」だと考える理論である。その長さは「プランク長」と呼ばれる10のマイナス35乗メートルほどだと考えられており、原子核よりも20桁ほど小さい(1兆分の1のさらに1億分の1)ことになる。

日常生活で目にするひもは細い繊維が束ねられたものだが、超ひも理論のひもは、構造をもたない1次元の物体である。従来の物理学では、素粒子(自然界を構成する最小の物体)は「大きさのない点」、つまり0次元の物体だと考えられていたので、超ひも理論ではそれよりも次元が一つ大きい物体を素粒子だと考えることになる。

素粒子には、電子、クォーク、ニュートリノ、光子など数多くの種類があるが、超ひも理論によると、それらはすべて同じひもだ。そして、ひもの振動の仕方が異なると、我々には異なる種類の素粒子に見える、と考える。

物理学の理論には大きく分けて、様々な理論の土台となる「基礎的な理論」と、基礎的な理論をもとにして特定の対象を扱う「応用的な理論」がある。基礎的な理論は、いわば国家の憲法のようなもので、応用的な理論は民法や商法、刑法などの特定の対象を扱う法律のようなものだと言える。現代物理学における基礎的な理論は、「一般相対性理論」と「量子論」の二つである。

一般相対性理論とは、時間と空間、そして重力の理論だ。この理論では、時間と空間は一体のものだとみなされ、「時空」と呼ばれる。そして時空の歪みが重力を引き起こすと考える。天体や宇宙全体など、主に大きなスケールの世界を扱うときに必要となる理論だ。

一方、量子論は、ミクロな世界における素粒子や原子などの振る舞いを説明する理論である。量子論によると、ミクロな世界はつねに揺らぎに支配されているとされる。

大昔のミクロなサイズの領域(時空)が急激な膨張を引き起こして、私たちの住む宇宙となった、と考えるインフレーション理論は、一般相対性理論と量子論を土台として作られた応用的な理論だと言える。

これに対して超ひも理論は、一般相対性理論と量子論を統合する、基礎的な理論である。

先ほど、基礎的な理論を憲法に例えたが、憲法は一つの国に対して一つだけだ。それなのに物理学には憲法に相当する理論が二つもあるのかと、違和感を覚えるかもしれない。実は物理学者たちにも同じような感覚があり、一般相対性理論と量子論は最終的には統合されるべきだと考えられている。これらを統合することで、時間、空間、そして素粒子を扱うことができ、ミクロからマクロまであらゆるスケールの物理現象に適用できる“究極の理論”を完成させることが求められているのだ。それを実現する現段階での最有力候補が、超ひも理論なのである。

超ひも理論は「未完成」の理論なのだが、「実験や観測による検証を経ていない」というだけではない。通常、物理学の理論は、その基礎の部分が方程式によって厳密に定義されているが、超ひも理論は現状では、近似的な基礎方程式しか分かっておらず、近似を使わない厳密な基礎方程式が確立されていないのだ(1)。最終的には、超ひも理論は近似を含まない形で構築される必要がある。しかし、その研究はまだ道半ばなのである。

未発見の「超対称性粒子」がたくさんある!?

先ほども述べた通り、超ひも理論におけるひもは通常、10のマイナス35乗メートルほどと極めて小さいと考えられており、これを直接検出することは、現在の科学技術では到底不可能だ。おそらく100年先の科学技術でも実現困難だろう。そのため、物質を形づくっているひもを直接調べて、超ひも理論の正しさを検証するという方法は現実的ではない。

しかし、「これが見つかったら、超ひも理論が正しい証拠とは言えないまでも傍証にはなる」というものはいくつかある。その一つが「超対称性粒子」を発見することである。実は、超ひも理論の「超」は、この超対称性の「超」に由来している。よく誤解されるのだが、超ひも理論とは「超凄いひもの理論」という意味ではなく、「超対称性をもつひもの理論」という意味なのだ。

では超対称性とは何だろうか。そのことを理解するには、素粒子の分類について知っておく必要がある。

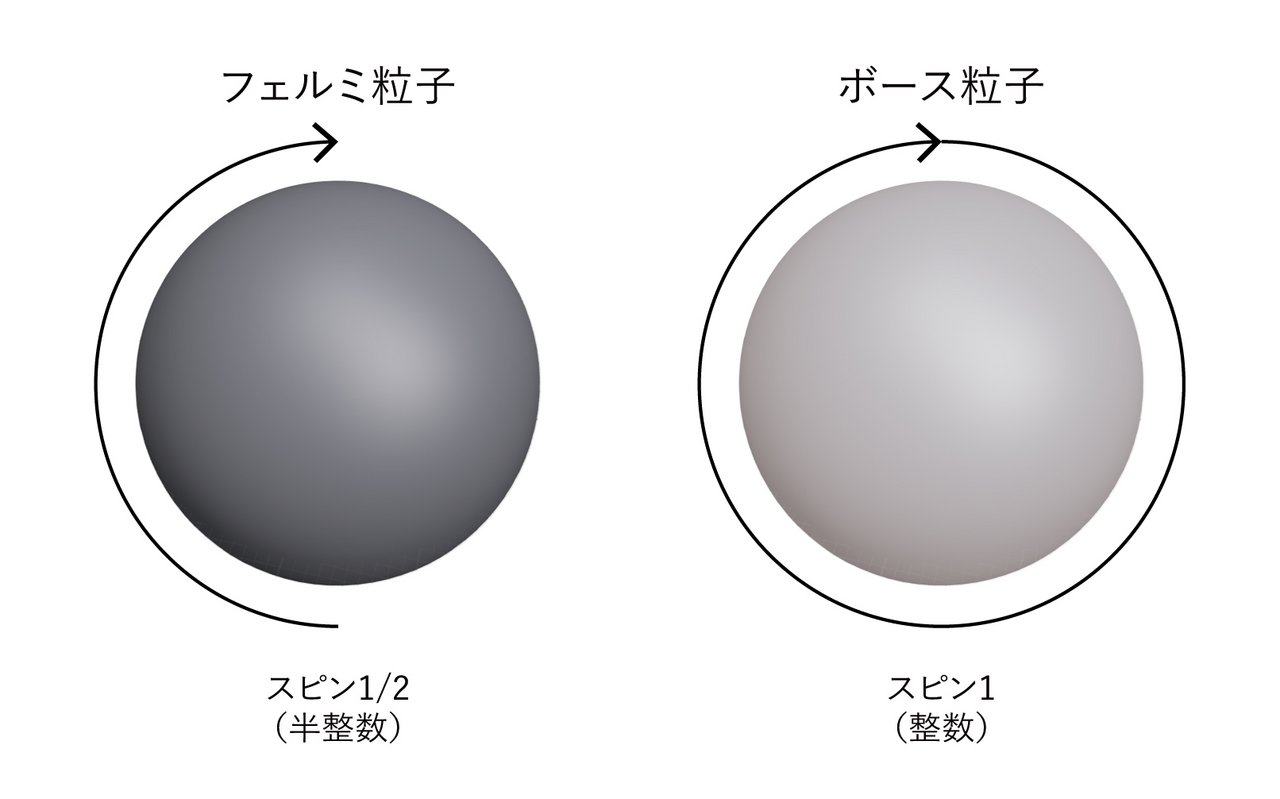

素粒子は、「フェルミ粒子(フェルミオン)」と「ボース粒子(ボソン)」という二つのグループに分けることができる。フェルミ粒子に分類されるのは、電子やニュートリノ、クォークなどの物質を形作っている素粒子の仲間たちである。一方、ボース粒子に分類されるのは、力を伝える素粒子の仲間たちである。具体的には、光の素粒子である「光子」、クォークどうしを結びつけて陽子や中性子を形づくっている強い力を伝える素粒子である「グルーオン」、重力を伝える素粒子である「重力子」などがボース粒子である。

フェルミ粒子とボース粒子は、自転の勢いに相当する「スピン」という量の大きさが異なっている。ボース粒子は、ある基準となる量の整数倍のスピン、つまり1、2、3といった値になるのに対して、フェルミ粒子のスピンは1/2、3/2といった半整数(整数に1/2を足した数)の値になるのだ。

図1 フェルミ粒子とボース粒子のイメージ。スピンの大きさを円弧状の矢印で表した。スピンを回転で表現しているのはあくまで比喩である。

スピンは、素粒子の磁気的な性質に関わる量で、非常に奥が深い概念であり、それだけで本が1冊書けるほどなのだが、ここでは深入りはしない。「スピンとは、素粒子をフェルミ粒子とボース粒子に分けるときの指標となるもの」とだけ覚えておいてほしい。

さて、超対称性の話に戻ろう。超対称性とは、「既知のフェルミ粒子にはよく似た性質をもつボース粒子のパートナーが存在し、既知のボース粒子にはよく似た性質をもつフェルミ粒子のパートナーが存在する」ということを意味する。

例えば、スピン1/2の電子には、帯びている電荷が同じでスピンが0の「スカラー電子」と呼ばれる超対称性パートナーが存在することになる。また、スピン1の光子には、光子と同じく電荷を帯びていない中性で、スピンが1/2の「フォティーノ」と呼ばれる超対称性パートナーが存在することになる。

ところで、超対称性粒子と似た考え方に「反粒子」がある。あらゆる素粒子には、質量が同じで電荷の符号が正反対の反粒子と呼ばれるパートナーが存在するのだ。例えば、電子には、質量が同じで、電荷の符号が正反対、つまりプラスの電荷を帯びた「反電子」というパートナーが存在する。反電子は「陽電子」とも呼ばれ、体内に存在するがん組織を調べるPET(陽電子放出断層撮影)検査などにも使われている。

粒子・反粒子の関係における電荷の符号の違いを、スピンの違いに置き換えたものが粒子・超対称性粒子の関係である。ただし、私たちの宇宙では粒子と超対称性粒子の間の対称性は成り立っておらず(これを「対称性の破れ」という)、超対称性粒子はパートナーの粒子と質量が異なっている点には注意が必要だ。

素粒子は、エネルギーを使って生み出すことができる

物理学者たちは長年、超対称性粒子を探し続けているが、今のところ発見には至っていない。「超対称性粒子を探す」とは、主に加速器という実験装置を使って超対称性粒子を人工的に作り出し、その痕跡を見つける、ということを意味する。

加速器実験について理解するには、相対性理論に登場する“世界一有名な式”とも言われる「E=mc2」について知る必要がある。Eはエネルギー、mは質量、cは光速である。この式は、「エネルギーと質量は等価である」ということを意味している(2)。別の言葉で言い換えると、「質量からエネルギーを生みだすこともできるし、エネルギーから質量を生み出すこともできる」ということになる。

「質量からエネルギーを生みだす」具体的な例が、原子力発電である。原子力発電では、ウラン235という放射性物質を燃料として使う。ウラン235が核分裂反応(原子核が複数に分かれる反応)を起こすと、その質量の一部が失われる。つまり、核分裂前のウラン235の質量と、核分裂後の生成物をすべて足し合わせた質量を比較すると、核分裂後の質量の方が小さくなるのだ。この失われた質量がエネルギーに転化し、そのエネルギーを利用して発電を行っている。

一方、加速器は「エネルギーから質量を生み出す」具体的な例の一つだ。加速器とは、粒子を加速させる実験装置のことである。素粒子物理学では、加速器を使って加速させた粒子どうしをぶつけたり、加速させた粒子を標的にぶつけたりして、その際に起きる反応を調べるということが行われる。

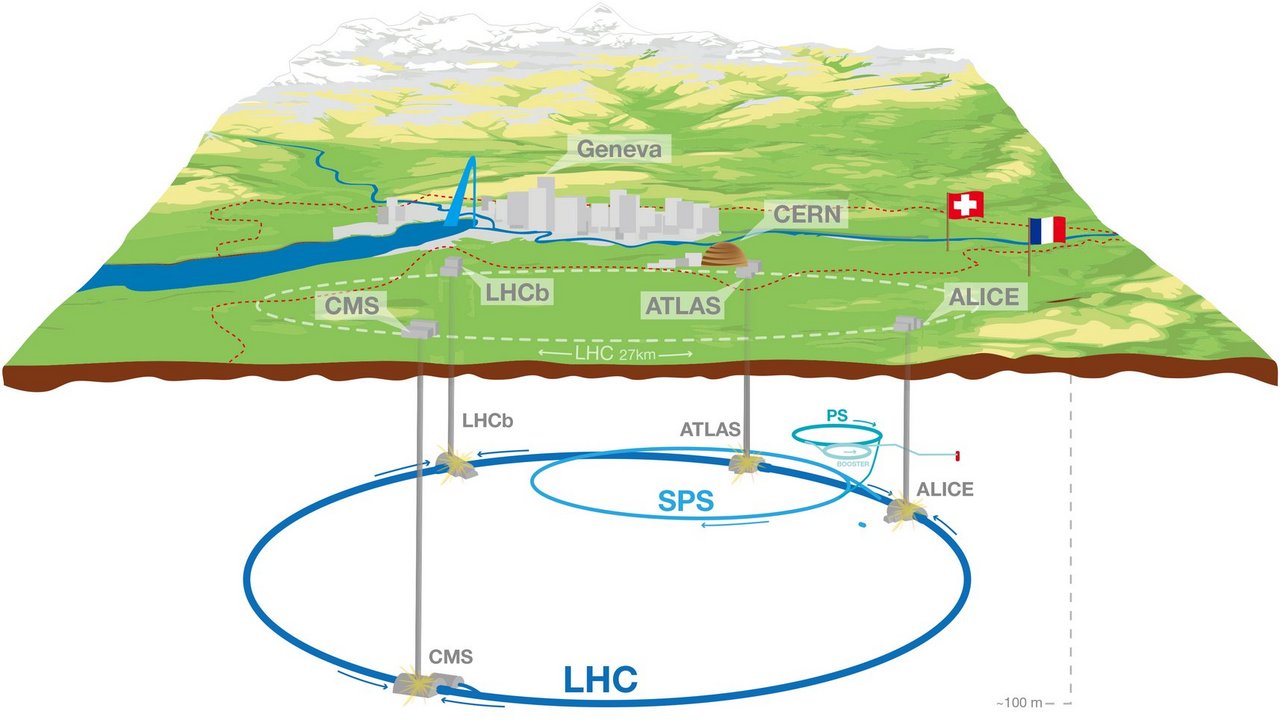

現在、世界最強のエネルギーを生み出すことができる加速器は、スイスのジュネーブ郊外にあるCERN(ヨーロッパ原子核研究機構)のLHC(Large Hadron Collider:大型ハドロン衝突型加速器)である。LHCは地下100メートルのトンネル内に設置された全周27キロメートルの環状の加速器で、陽子をほぼ光速まで加速し、陽子どうしを正面衝突させることで一点に大きなエネルギーを集中させることができる。このエネルギーを使って、さまざまな粒子を作り出すことができるのだ。

図2 地下100メートルに設置された環状の加速器LHC。[CERN]

LHCでの陽子どうしの衝突エネルギーは最大約14テラ電子ボルト(TeV)、すなわち約14兆電子ボルトに達する。電子ボルト(eV)はエネルギーの単位で、1電子ボルトは、電子を1ボルトの電圧で加速した際に得られるエネルギーに相当する。Tは1兆を意味する接頭語で「テラ」と読む。

加速器では、この衝突のエネルギーが大きいほど、重い素粒子(質量の大きな素粒子)を生み出すことができるようになる。例えば、ヒッグス粒子という素粒子の質量は約0.126TeVであり、LHCで生成させることができる。ヒッグス粒子は、あらゆる素粒子に質量を与える役割をしている素粒子で、1964年にピーター・ヒッグス(1929~2024)らによってその存在が理論的に予言され、2012年に実際にLHCで発見された。

LHCは2015年に13TeVの衝突エネルギーを達成し、当初は超対称性粒子の発見も期待されていた。しかし2024年6月現在、残念ながら超対称性粒子の発見には至っていない。

とはいえ、このことだけで「超対称性粒子は存在しない」とまでは言えない。単にLHCのエネルギーが足らず、超対称性粒子を生み出すことができていないだけかもしれないからだ。ただし、超対称性粒子は近未来の加速器で手が届くような質量ではなく、もっともっと重いのではないかという見方も出てきており、今後の研究の進展に注目が集まっている。

CERNは、衝突エネルギー100TeVを目指したFCC(Future Circular Collider)という加速器の建設計画を進めている。LHCが全周27キロメートルであるのに対し、FCCは全周91キロメートルだ。LHCで超対称性粒子が発見できなくても、FCCなどの将来の実験によって発見される可能性はまだ残されている。

FCCの建設が本当に実現するかどうかはまだ分からないが、計画では稼働は第1フェーズ(0.35TeV:電子・陽電子の衝突)が2040年代半ば、第2フェーズ(100TeV:陽子・陽子の衝突)が2070年代とまだまだ先の話である。LHCの総工費は約46億スイスフラン(約8000億円)だったが、FCCは第1フェーズだけで150億スイスフラン(約2兆6000億円)にも達するとされている。次世代の加速器を建設する経済的ハードルはどんどん高くなっているのが現状だ。

なお、中国でも同様の「CEPC(Circular Electron Positron Collider)」という全周100キロメートルのトンネルを使った円形加速器計画があり、CERNよりも早く、2030年代に電子・陽電子衝突型として稼働させる計画だ。そして将来的には、そのトンネルを利用して陽子・陽子衝突型の加速器「SPPC(Super Proton Proton Collider)」を建設する計画だという。

将来、超対称性粒子がこれらの実験で仮に発見できたとしても、残念ながらそれだけで超ひも理論を実証したことにはならない。超ひも理論以外でも、超対称性粒子の存在を予言している理論はあるからだ。ただ、発見できれば、超ひも理論に対する信頼度は大きく増すことだろう。

なお、超対称性粒子は宇宙の質量の大半を占める「ダークマター」の候補の一つでもある。ダークマターとは、目には見えない正体不明の物質で、周囲に重力を及ぼすことからその存在が確かめられている。観測可能な宇宙全体での推定量は、原子でできた普通の物質の約5倍にも達する。光子などの電荷を帯びていない素粒子(ボース粒子)の超対称性パートナーである「ニュートラリーノ」(フェルミ粒子)がその候補の一つだとされている(3)。

高次元空間の存在は実証できるか?

超ひも理論の驚くべき予言の一つに、「この世界は9次元空間である」というものがある。目に見える空間は縦・横・高さの3次元なので、さらに六つの次元が隠れていることになるわけだ。このような隠れた次元は「余剰次元」と呼ばれている。

連載の第8回で紹介したように、余剰次元は通常はひもと同じ程度のサイズ、つまり10のマイナス35乗メートルほどのサイズで小さく丸まっており、その結果、私たちには見えなくなっている、と考えられている。もしこれが本当なら、ひもの直接観測と同じく、その証拠を現在や近未来の科学技術で直接とらえるのは不可能だろう。

ただし理論的には、ひもや余剰次元がもっと大きい可能性も残されている。LHCなどの素粒子物理学の実験で検証されているのは、10のマイナス19乗メートル程度までなので、ひもや余剰次元のサイズがそれより十分に小さければ、理論的には不自然さは残るものの、実験的に矛盾はないことになるのだ。10のマイナス19乗メートルというと、原子核の1万分の1~10万分の1程度と、私たちの感覚からすれば極めて小さいが、通常考えられているひもや余剰次元のサイズである10のマイナス35乗メートルと比べると、圧倒的に大きい。

もしこのような比較的大きな余剰次元が存在しているなら、未発見の粒子が将来、加速器実験によって見つかる可能性がある。このような粒子は「カルツァ=クライン粒子(KK粒子)」と呼ばれている。KK粒子は簡単に言うと、余剰次元の方向に動いている粒子のことだ。

例えば、重力を伝える素粒子である「重力子」が余剰次元方向に動くと、KK粒子(KK重力子)として観測される。重力子の質量は本来ゼロだが、余剰次元方向に運動すると、我々には質量をもつ別の粒子のように見えるのだ。このようなKK粒子が見つかったら、それは余剰次元が実際に存在していることの証拠となる。

現在もKK粒子はLHCなどの加速器実験で探されているが、残念ながら今のところ発見には至っていない。今後のさらなる探索に期待したいところだ。

私たちの宇宙は高次元空間に浮いている!?

さらに1990年代の終わりごろから、余剰次元がもっと大きい可能性についても議論されるようになってきている。物理学者のニマ・アルカニハメドらが、余剰次元のサイズは1ミリメートルくらいあるかもしれないと指摘したのだ。

1ミリメートルは、肉眼でも十分に識別できる大きさだ。そんなに大きな余剰次元があったとしたら、なぜ私たちはその存在を見落としていたのだろうか? ここで登場するのが「ブレーンワールド(ブレーン宇宙論)」という考え方である。

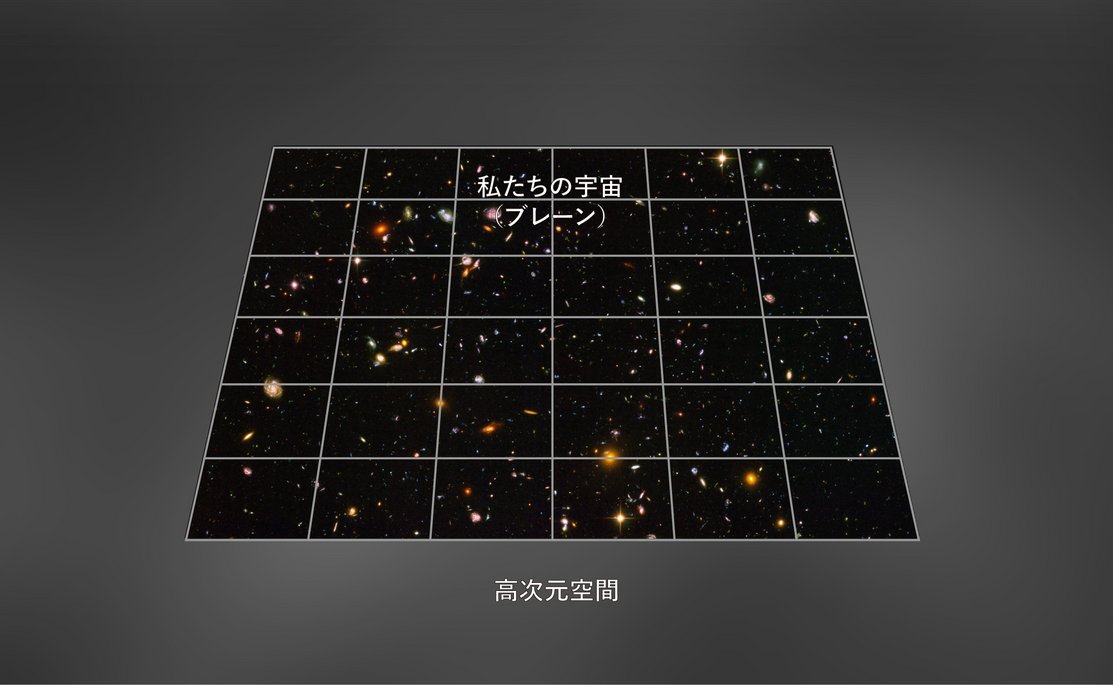

ブレーンワールドとは、「私たちの宇宙は高次元空間に浮いた膜(ブレーン:brane)のような存在である」という考え方のことである(図3)。ブレーンワールドは、そのままだと絵にすることができないので、図3では、3次元空間である私たちの宇宙を1次元落として2次元の面として表現している。

図3 ブレーンワールドのイメージ。平面で表した私たちの宇宙(ブレーン)は便宜上、途中で切って描いたが、実際はずっと先まで続いている。[NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team]

ブレーンワールドの通常の考え方では、ほとんどの素粒子はブレーンにくっついたまま離れられず、余剰次元の方向(図3の平面に対して垂直な方向)には動けないと考える。私たちの体を構成している素粒子(電子やクォーク)はブレーンにくっついているため、余剰次元方向に動くことができないのだ。

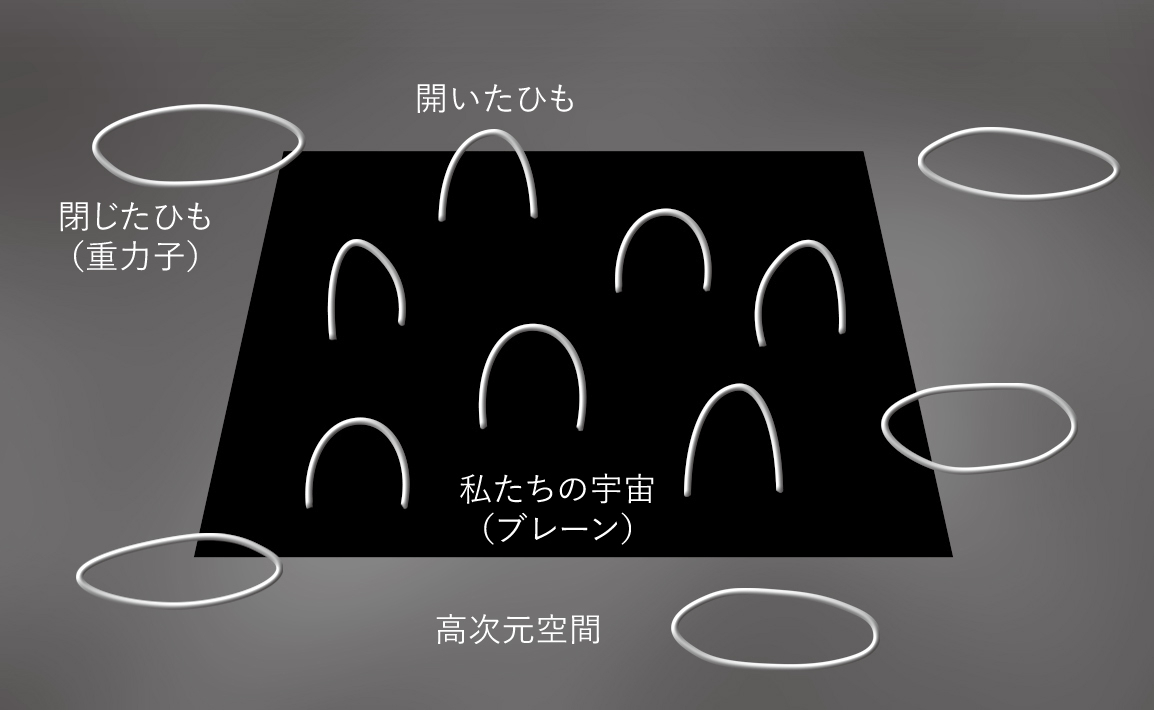

超ひも理論に登場するひもには2種類ある。両端がある「開いたひも(開弦)」と、両端がくっついて環状になった「閉じたひも(閉弦)」だ。閉じたひもは、重力を伝える素粒子である「重力子」に対応する。それ以外の素粒子は開いたひもだ。

超ひも理論によると、開いたひもの両端は、ブレーンにくっつく性質がある。そのため、ひもである素粒子はブレーンから離れることができない(図4)。光の素粒子である光子も開いたひもなので、光はブレーンの表面しか動けない。そのため、余剰次元方向から光がやってくることはない。そのような光で世界を認識している私たちは、当然、余剰次元方向を見ることはできないことになる。

以上のように考えれば、大きな余剰次元が存在していたとしても、私たちがその存在に気づけないことをうまく説明できる。

図4 開いたひも(重力子以外の素粒子)はブレーンに両端をくっつけて離れられない。閉じたひも(重力子)はブレーンにくっつく端をもたないので、余剰次元の方向にも自由に動ける。

一方、閉じたひもである「重力子」はブレーンとくっつく端をもたないので、ブレーンを離れて余剰次元方向にも自由に動くことができる。つまり、「余剰次元方向には重力が伝わる」ということになる(4)。

3次元空間での重力は「距離の2乗」に反比例して弱まっていく

実は、この「余剰次元方向にも伝わる」という重力の性質を使って、大きな余剰次元の存在を実証できる可能性がある。その方法とは、「短い距離で働く重力を精密に測定する」というものだ。

重力というと、地球のような天体が物体を地面の方向に引っ張る力というイメージがあるかもしれない。それも重力で間違いないのだが、ここでいう重力とはもっと広い意味であり、あらゆる質量をもつ物体の間に働く引力のことで、「万有引力」とも呼ばれている。天体以外の物体の間に働く重力は極めて小さいが、例えば、あなたの体とコーヒーカップの間にも重力が働いている。

重力の大きさは、物体間の距離の2乗に反比例するということが知られている。距離が2倍になれば、重力の大きさは4分の1に弱まるわけだ。逆に距離が2分の1になれば、重力は4倍に強まることになる。このような法則性は「逆2乗則」と呼ばれている。

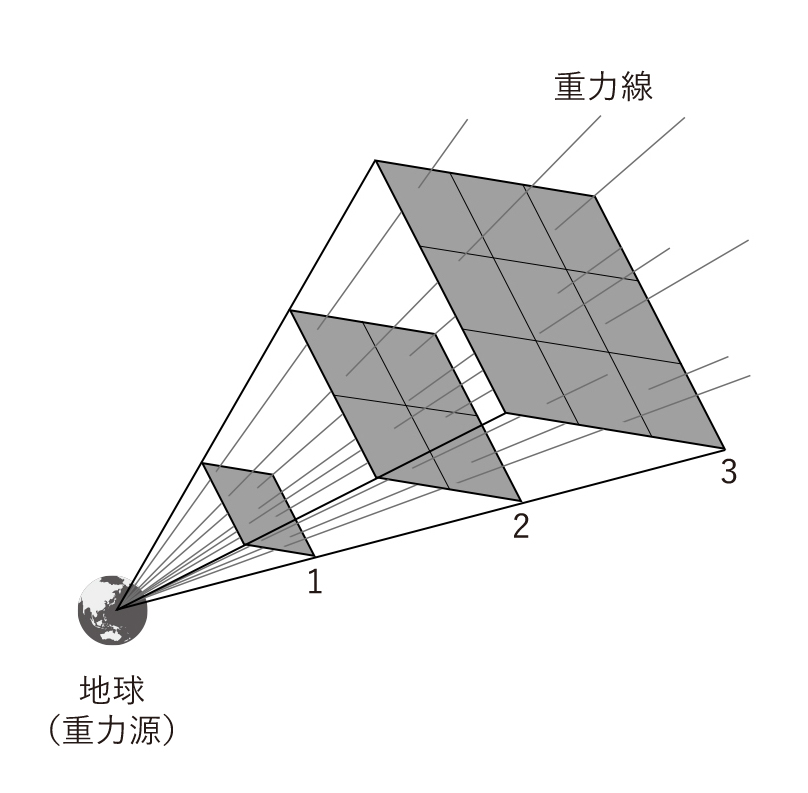

逆2乗則は幾何学的に理解することができる。磁石の周囲の磁力線と同じように、地球(重力源)からは四方八方に「重力線」が出ているとしよう(図5)。磁石の場合、磁力線が密な場所ほど磁力が強いが、同じように、重力線が密な場所ほど重力が強くなると考える。

図5

図5を見ると、地球から出た同じ本数の重力線が、距離1のところではマス目1個分の面積を貫き、距離2の場所ではマス目4個分の面積を貫き、距離3の場所ではマス目9個分の面積を貫いていることが分かるだろう。つまり、距離1の場所と比較すると、距離2の場所では重力の大きさ(=重力線の密度)は4分の1になり、距離3の場所では9分の1になることになる。以上のように、重力線の存在を仮定するだけで、幾何学的に重力の逆2乗則を導くことができる。

なお、電荷の間に働く電気力や光の明るさなども逆2乗則に従うことが知られているが、これらも同じようにして考えることができる。

高次元空間で重力はどのように伝わる?

実は以上の考え方は、3次元以上の高次元空間に働く重力にも応用できる。例えば、4次元空間の幾何学を考えると、4次元空間では重力は距離の3乗に反比例することになるのだ。一般的にはN次元空間では、重力の大きさは距離のN-1乗に反比例することになる(Nは正の整数)。次元が増えるほど、重力線が広がっていく空間が増えるので、その分、遠くに行くほど急速に重力線の密度が減っていくことになるわけだ。

実際に余剰次元が存在していたら、余剰次元より十分に大きい距離では、普通の3次元空間と同じように、重力は逆2乗則に従うが、余剰次元と同程度のサイズより短い距離になってくると逆2乗則からずれてくることになる(図6)。これを確かめれば、余剰次元が存在することを実証できるというわけだ。

図6 丸まった余剰次元を一つもつ世界のイメージ。私たちの住む宇宙(3次元空間)を2次元落として1本の線として表現してある。余剰次元より短い距離では、力線が4次元空間を広がっていくので、重力は逆3乗則に従う。しかし余剰次元より十分に長い距離では、余剰次元に広がった力線はぐるっと一周して元に戻ってくる。その結果、重力は、通常通りの逆2乗則に従うことになる。

なお、ここでは説明の都合上、余剰次元が一つだけ存在する図を描いたが、アルカニハメドらが実際に考えたのは大きな余剰次元が二つある場合である。

重力の逆2乗則は、天体スケールでは精度よく成り立っていることが観測によって確かめられている。しかしアルカニハメドらが1ミリメートルサイズの余剰次元の存在可能性を指摘した1990年代終わりごろには、ミリメートル程度の距離での重力の大きさは測定されていなかった。

そこで、そういった短い距離での重力の測定実験が様々な研究グループによって行われるようになった。その結果、現在では0.1ミリメートル(100マイクロメートル)程度まで逆2乗則が成り立っていることが確かめられている。つまり余剰次元が仮に存在していたとしても、このサイズよりは小さいだろうということになる(5)。

今のところ余剰次元が存在する兆候は見えていないわけだが、今後、同様の実験をより精密化していくことで、余剰次元が存在する証拠が得られる可能性は残されている。

ミニブラックホールを人工生成させる実験

余剰次元の存在による、重力の逆2乗則からのずれを利用して、何と人工的にブラックホールをつくれる可能性も理論的に指摘されている。ブラックホールとは、強力な重力によってあらゆる物体、そして光さえも飲み込んでしまう天体である。通常は、重い恒星の核の部分が燃え尽きた後、自らの重力でつぶれることでブラックホールが形成される。

原理的には、物体を超高密度につぶしてしまえば、どんなものでもブラックホールになる。例えば、地球を直径1.8センチメートルにまで圧縮することができれば、ブラックホールを作ることができる。

人工的にブラックホールを作るのに使われるのは、またしても加速器である。世界最強の加速器LHCは、陽子どうしをほぼ光速まで加速させたうえで衝突させるが、この際、非常に小さな領域に大量のエネルギーが集中することになる。前述した通り、エネルギーは質量と等価なので、これは非常に小さな領域に大きな質量が集中したのと同じことになる。

とはいえ、陽子のようなミクロなスケールでも重力が逆2乗則に従っているのなら、LHCで到達できるようなエネルギーでは、ブラックホールの形成には全く足りない。しかし仮に大きな余剰次元が存在していて、ミクロなスケールで重力の強さが逆2乗則からずれて強くなっていれば、ブラックホールが形成される可能性が出てくる。

例えば、重力が逆2乗則に従っているとすると、あるサイズの2分の1の距離では重力は4倍になり、3分の1の距離では9倍になる。一方、重力が逆3乗則に従っているとすると(余剰次元が一つある場合)、あるサイズの2分の1の距離では重力は8倍になり、3分の1の距離では27倍になる。重力が逆4乗則に従っているとすると(余剰次元が二つある場合)、あるサイズの2分の1の距離では重力は16倍になり、3分の1の距離では81倍になる。

つまり余剰次元が存在すれば、短い距離では重力が急激に強くなるのである。しかも余剰次元の数が多いほど、その増加は凄まじいものとなる。この効果によって、人工ブラックホールが形成できる余地が生まれてくるのだ。

「人工的にブラックホールなんて作ったら危なくて仕方がないのではないか」と心配されるかもしれないが、その恐れはないので安心してほしい。加速器で作られるようなミニサイズのブラックホールは、量子力学的な効果によって瞬時に蒸発してしまうと考えられているからだ。

ブラックホールの蒸発とは、ブラックホールが光子などの素粒子を大量に放出して消滅することを言う。この現象は、車いすの天才物理学者としても知られるスティーヴン・ホーキング(1942~2018)が1974年に理論的に明らかにした。天体サイズのブラックホールの蒸発は極めてゆっくりで、放出される光子はごくごく微量で検出することはできない。しかしブラックホールが小さくなってくると、光子の放出が顕著になってくることが分かっている。つまりブラックホールは小さいほど、蒸発しやすいのだ。

加速器でミニブラックホールが形成され、それが蒸発すると、周囲に放出された様々な粒子が周囲の検出器でとらえられる。それらは特徴的なシグナルになるので、ミニブラックホールの形成と蒸発を実証できると考えられている。

ただし、ブラックホールが蒸発するというのはあくまで理論的な予測であって、実験的な証拠は今のところない。それでも人工ミニブラックホールの生成を恐れることはない。LHCで到達できるようなエネルギーより圧倒的に高エネルギーの宇宙線(宇宙に由来する放射線)が地球には降り注いでおり、LHCでミニブラックホールが形成できるなら、宇宙線によってもミニブラックホールが作られ続けているはずだからだ。宇宙線は主に高速の陽子からなり、大気中の空気の分子(窒素分子や酸素分子など)の原子核と衝突し、LHC実験と同じような現象を常に引き起こしているのだ。

過去に宇宙線によって生じたミニブラックホールが地球に害をなした事例は知られていないので、ミニブラックホールが形成されても、理論通りすぐに蒸発するのだと考えられる。もしくは大きな余剰次元は存在せず、宇宙線のエネルギーでもミニブラックホールの形成にまでは至らないのかもしれない。

残念ながらLHCの実験では、今のところ、ミニブラックホールが形成されたという報告はなされていない。今後の実験に期待したいところだ。

なお、余剰次元の存在を予言しているのは、超ひも理論だけではないので、その存在を確認できたとしても、すぐに超ひも理論が実証されたとまでは言えない。とはいえ、超ひも理論への信頼度は大きく増すことだろう。

以上、見てきたように、超対称性粒子にしろ、余剰次元にしろ、その存在の実証はまだまだ道半ばであり、今後のさらなる検証が期待される。しかし、両者の検証で重要な役割を果たす加速器実験はコストの増大が大きな壁として立ちはだかっている。何らかの新しいアイディアによる超ひも理論の検証が将来的には必要なのかもしれない。

第11回の要点

- マルチバース宇宙論の土台の一つ、超ひも理論は未完成であり、実験や観測による検証も経ていない。

- 超対称性粒子が見つかれば、超ひも理論の傍証の一つになる。しかし、長年の探索にもかかわらず、残念ながら超対称性粒子はまだ見つかっていない。

- 隠れた次元(余剰次元)の存在が実証されれば、超ひも理論の傍証の一つになる。余剰次元も様々な方法で探索されているが、いまだその証拠は見つかっていない。

- 今後も物理学者たちは、超対称性粒子や余剰次元の探索を続けていく。

注

- 専門的な言い方をすると、超ひも理論は「摂動論的な定式化しかできていない」という段階である。摂動論とは、非常に単純な状況をまず考えて方程式を解き、その他の影響(摂動)を順次付け足して追加の計算をしていく、近似的な計算方法のことを言う。例えば、地球と太陽の重力のみを考えて地球の軌道を暫定的に求めて、その後、月や火星、木星などの他の天体の重力の影響を計算に取り込んでいき、地球の軌道を近似的に求めていくといったことが行われる。

- 光速cは毎秒29万9792.458キロメートルという定数であり、c2も当然定数である。キロメートルという長さの単位は人為的に決められたものであり、29万9792.458という数値に普遍的な意味はない。そこで、29万9792.458キロメートルを1とする新しい単位(自然単位系と呼ばれる)で考えれば、E=mc2の式は、単に「E=m」という式に書き直せる。つまり、「エネルギーは質量と等価である」ということになる。

- ダークマターの候補は、そのほかにもいろいろと考えられており、近年は「アクシオン」と呼ばれる未発見の素粒子もその有力候補として注目を集めている。アクシオンは、電子などと比べて極めて質量の小さい素粒子だと考えられている。

- ブレーンワールドの考え方は超ひも理論の研究から派生して生まれたのだが、超ひも理論に必ずしも基づいていないブレーンワールドの理論モデルもある。

- ブレーンワールドにも様々な理論モデルがあるので、これより大きなサイズの余剰次元が完全に否定されたとまでは言えない。

過去の連載記事

(並行宇宙は実在するか)並行宇宙の存在は実証できるか

2024年9月2日

超ひも理論や高次元空間は実証可能か?

2024年8月1日

宇宙の超急膨張インフレーションの証拠は見つかるか

2024年7月1日

パラレルワールドとマルチバースの深いつながり

2024年6月3日

超ひも理論が予言する10の500乗種類の宇宙

2024年5月1日

宇宙膨張の「加速」は、宇宙が無数に存在することを示唆している?

2024年4月1日

私たちの宇宙は生命が誕生するように“微調整”されている!?

2024年3月1日

インフレーションが「無数の宇宙」を生んだ

2024年2月1日

宇宙を超巨大化させた「インフレーション」

2024年1月5日

「無」から生じた無数の宇宙

2023年12月1日

宇宙は有限? 無限?

2023年11月1日

宇宙はどのくらい広いのか

2023年10月1日