インフレーション理論はまだ実証されていない

本連載ではこれまで、「宇宙が無数に存在する」と考えるマルチバース宇宙論について紹介してきた。その土台となっているのがインフレーション理論であり、この理論によれば、ビッグバン(灼熱状態の宇宙)の前には、宇宙の超急膨張が起きたとされる。その勢いは凄まじく、ほんのわずかな時間でミクロなサイズの空間が広大な宇宙に成長してしまうような膨張だったとされる。

連載の第4回で見たように、インフレーション理論は、1980年ごろに宇宙論に立ちはだかっていた「地平線問題」「平坦性問題」「モノポール(磁気単極子)問題」といった難問を解決する理論として登場した。簡単に振り返っておくと、地平線問題は「宇宙が均一なのは不自然である」ということ、平坦性問題は「宇宙空間が平らなのは(曲がっていないのは)不自然である」ということ、モノポール問題は「N極やS極だけをもつ粒子、モノポールが宇宙に存在していないのは不自然である」ということをそれぞれ問題視していた。

これらの問題をインフレーション理論は見事に解決した。ただし現状では、インフレーション理論はまだ「実証された」とまでは言えない段階にあるとみなされている。インフレーション理論はまだ仮説であり、今後、天文観測でその正しさを実証していかなければならないのだ。

今回は、これまでに行われてきたインフレーション理論の検証に関する研究、そして、インフレーションが実際に起きたことを確かめようとしている現在進行形の計画や将来計画について紹介しよう。

インフレーションの痕跡が刻まれた宇宙背景放射

実は一口にインフレーション理論と言っても、多数の理論モデルがあり、細かい部分が異なっている。分類の仕方にもよるが、数十から100を超える数の理論モデルが提案されているのだ。そして、インフレーションが現在の宇宙にどのような痕跡を残しているかについて、理論モデルによって異なる予言をしている。ただし、多くの理論モデルにほぼ共通している予言もあるので、まずはそれらの検証が進められてきた。

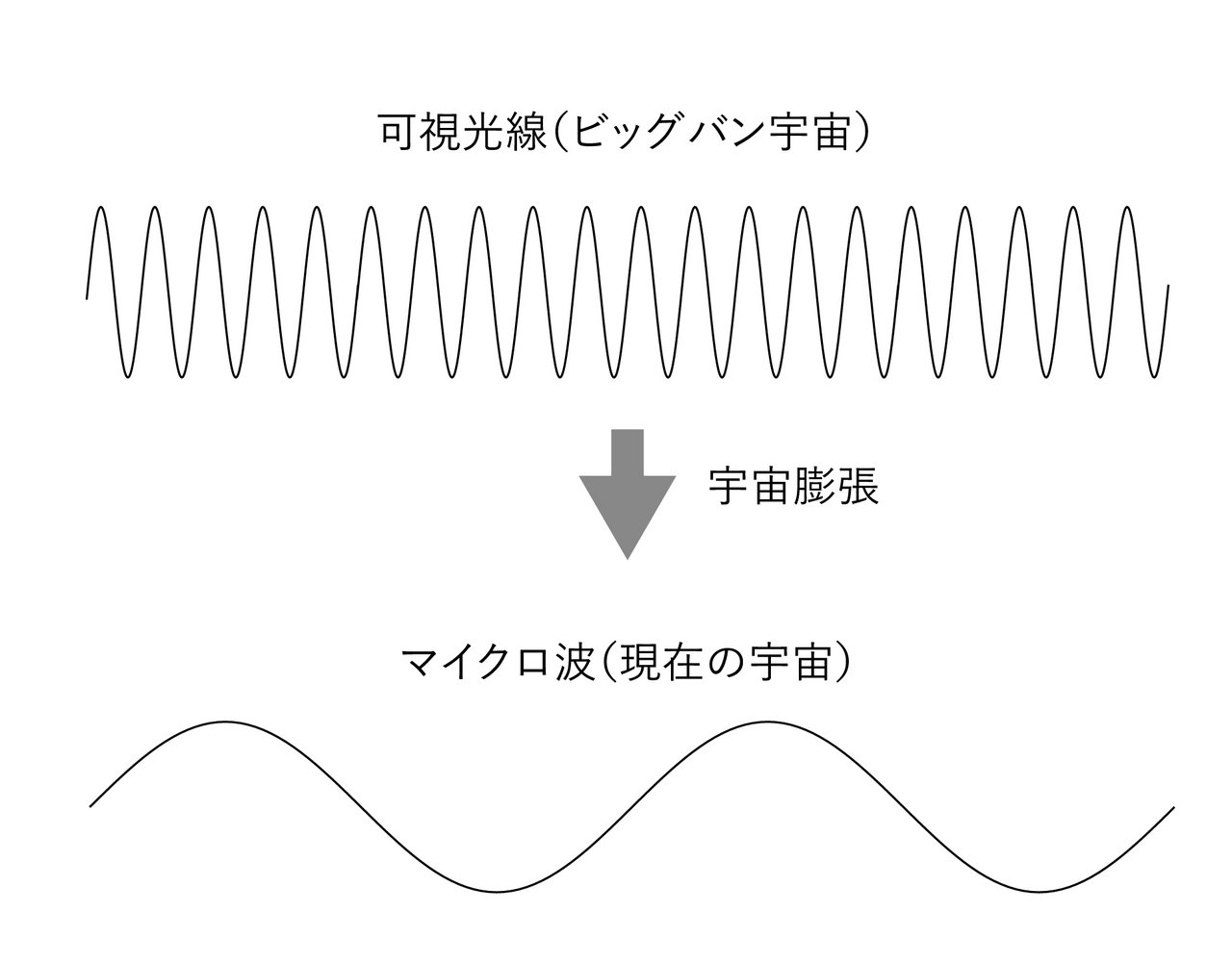

インフレーションの検証において中心的な役割を果たしているのは、「宇宙背景放射」の観測である。初期の宇宙は、高温のガスが満ちた火の玉のような状態で、光に満ちあふれていた。この光は今も宇宙空間を満たしており、宇宙背景放射と呼ばれている。ただし、宇宙空間の膨張に伴って、光の波長は引き伸ばされ、現在はマイクロ波と呼ばれる電波となっている(図1)。

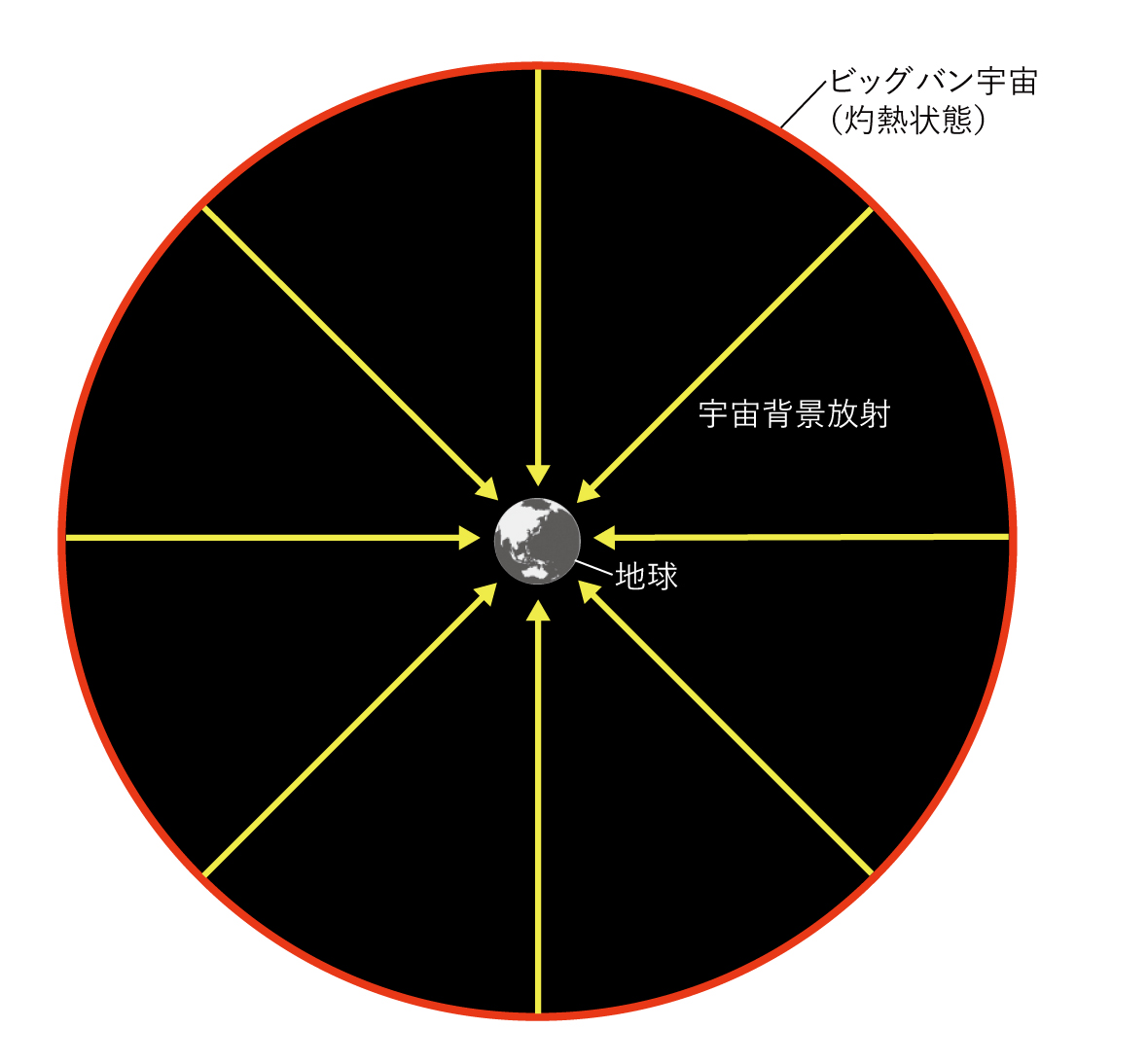

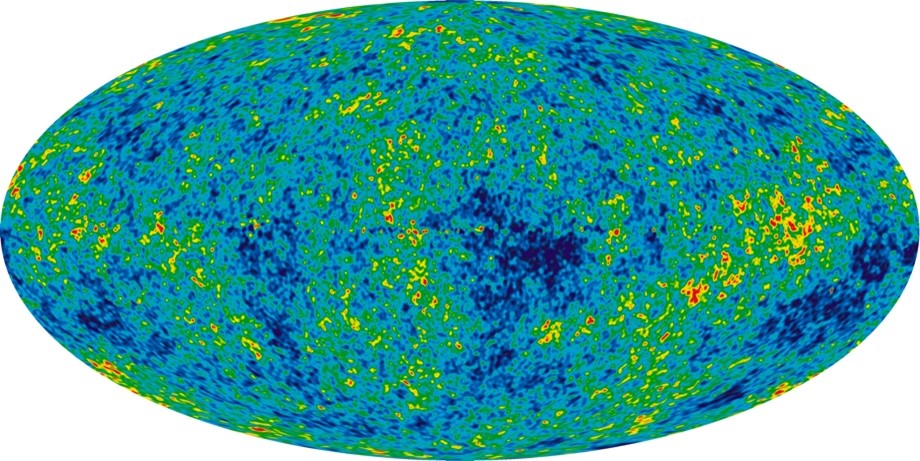

現在、観測されている宇宙背景放射は約138億年かけて宇宙を旅して、ようやく地球にたどり着いた光だと言える(図2)。地球から見ると、宇宙の全方向から宇宙背景放射が降り注いでいることになる。この全天からやってくる宇宙背景放射を宇宙空間から観測したのが、1989年に打ち上げられたNASA(アメリカ航空宇宙局)のCOBE(コービー)衛星である。

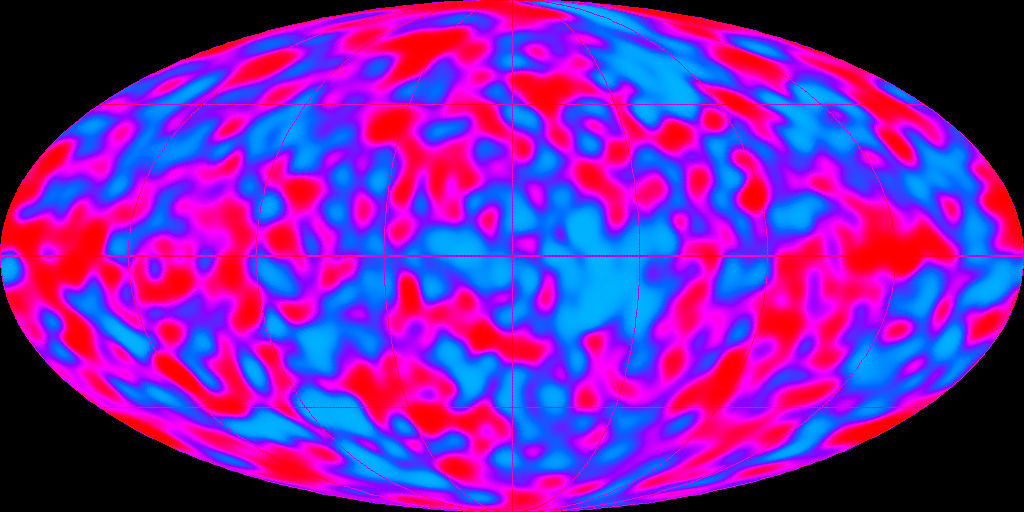

図3はCOBEがとらえた宇宙背景放射の全天マップだ。実際の宇宙背景放射の発生源は地球から見ると球面に見えるが、それを世界地図のモルワイデ図法と同様のやり方で楕円状にして表現したのがこの図である。赤い部分はやや温度が高い領域、青い部分はやや温度が低い領域を表している。

この宇宙背景放射の温度分布のむらは、灼熱時代の宇宙の物質密度のむらと対応しており、このむらが成長することで、銀河や銀河団、銀河の大規模構造などの「構造」が宇宙に生まれたと考えられている。密度の高い領域は、重力によって周囲から物質を引き寄せるので、時間がたつにつれてさらに密度が高まり、構造が作られていくわけだ。

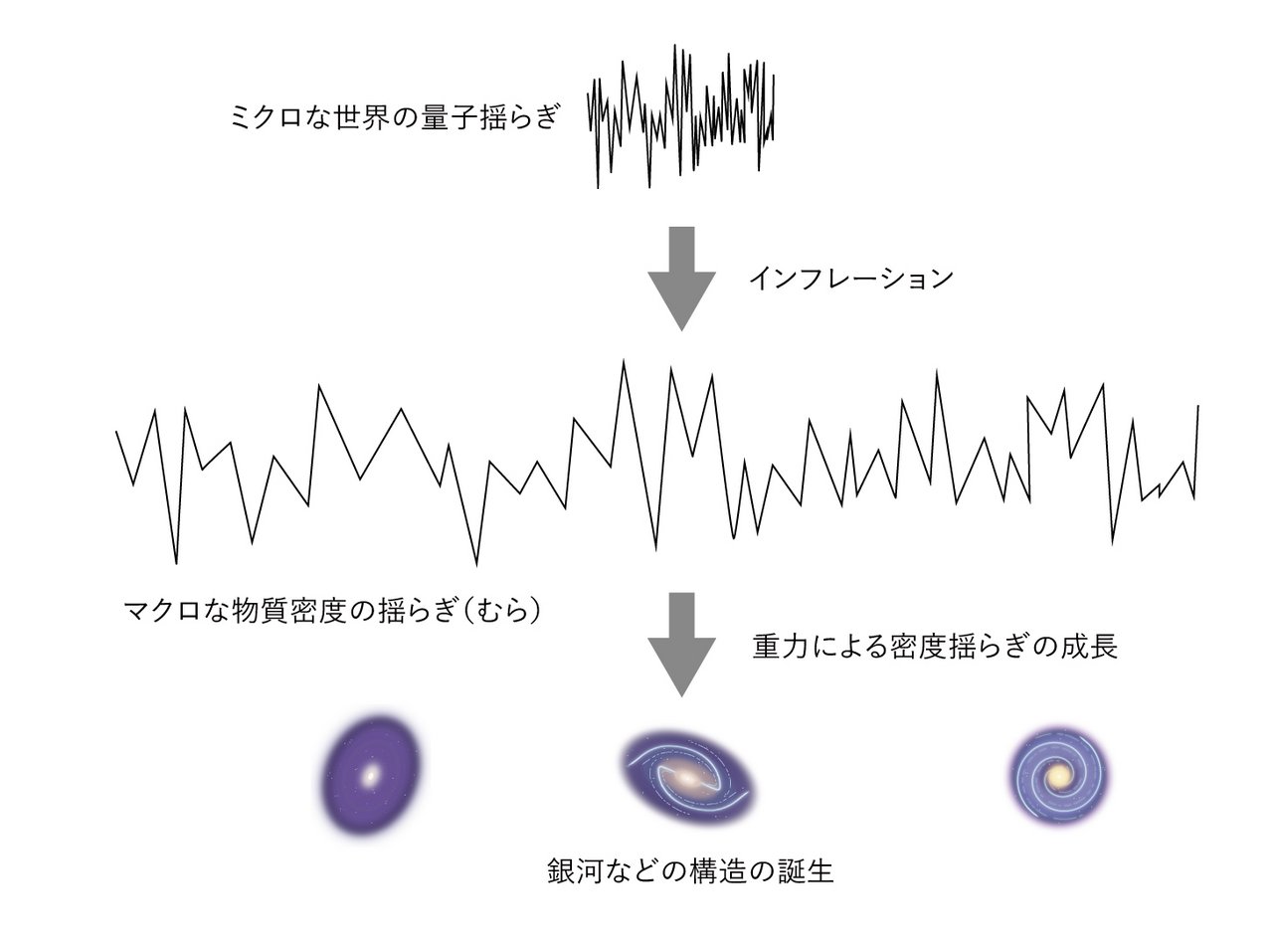

この物質の密度のむらを作り出したのは、インフレーションだと考えられている。ミクロな世界は「量子揺らぎ」に支配されており、その揺らぎがインフレーションによってマクロなサイズに引き伸ばされ、最終的に物質密度のむらを生んだのだ(図4)。

宇宙背景放射の分布の性質が傍証の一つ

インフレーション理論は宇宙背景放射のむらについて、興味深い予言をしている。それはむらの大きさ(平均からのずれ)が「ほぼスケール不変になる」というものだ。

スケール不変とは、分布のむらの大きさが、見ているスケール(サイズ)によらないということを意味している。これは図3を拡大してより細かいむらを見ても、元と同じようなむらが見えてくる、ということを意味している。

実際、COBEの観測結果を解析すると、宇宙背景放射の分布のむらはスケール不変の性質をもつことが示唆された。つまり観測結果はインフレーション理論を支持するものだった。ただしCOBEのデータはまだ誤差が大きく、スケール不変を確かめたとまでは言えない段階だとみなされた。

COBEの観測結果を受けて、インフレーション理論は研究者の間で支持を固めつつあったが、この段階ではまだインフレーション理論について慎重な姿勢を見せていた研究者も多かった。例えば、現代宇宙論に大きな貢献をした功績によって2019年にノーベル物理学賞を受賞したジェームズ・ピーブルスはScientific American誌2001年1月号(日経サイエンス2001年4月号)の記事「Making Sense of Modern Cosmology(邦題:現代宇宙論を採点する)」の中で「宇宙はインフレーションからできた」という仮説について、大学の成績表になぞらえて「不可」と採点している。そして、「みごとな理論だが、直接証拠に欠け、物理法則を膨大に援用しなければ成り立たない」とコメントしている。

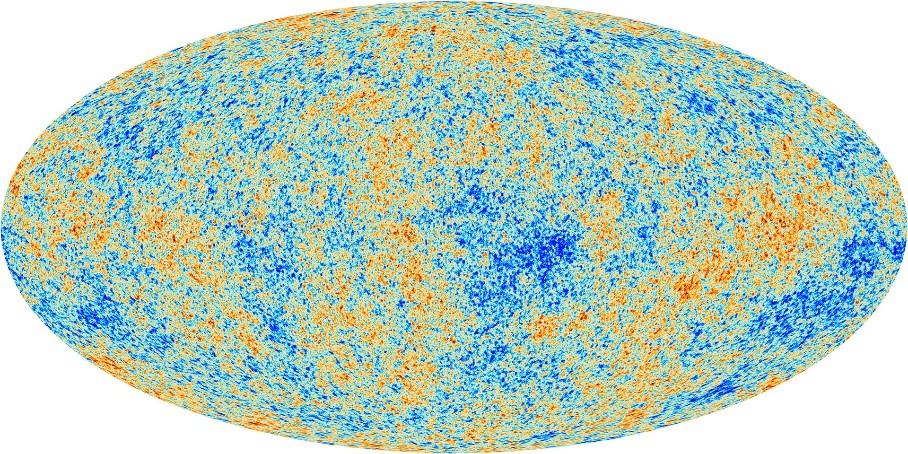

しかし、その後、COBEよりもさらに細かく宇宙背景放射の分布を観測できる天文衛星が打ち上げられ、宇宙論の観測的研究は精密化していくことになる。その天文衛星とは、2001年に打ち上げられたNASAのWMAP(ダブリューマップ)衛星、そして2009年に打ち上げられたESA(ヨーロッパ宇宙機関)のPlanck(プランク)衛星だ。

図5と図6がその全天画像だが、COBE→WMAP→Planckと進むにつれて、より細かな分布まで見えるようになっていく様子がよくわかるだろう。WMAPとPlanckの観測でも、宇宙背景放射の分布は、ほぼスケール不変であることが確かめられた。

宇宙背景放射の分布がスケール不変にどれだけ近いかを表す指標に、観測結果から計算される「スペクトル指数(ns)」という値がある。nsの値が1の場合が完全にスケール不変だ。Planckの観測結果によると、nsの値は0.9649±0.0042と、1よりもやや小さい値だった。インフレーション理論のモデルの多くは「nsは1より少しだけ小さい」という予言をしているので、この観測結果はインフレーション理論を強く支持するものだとみなされている。

こうして、WMAP、Planck両衛星の観測結果がインフレーション理論を強く支持する結果となったことで、インフレーション理論は「実証された」とまでは言えないまでも、研究者の間で幅広い支持を得るに至ったのである(1)。

アインシュタインが予言した重力波

インフレーション理論のさらなる検証として現在最も期待されているのは、「原始重力波」の観測である。原始重力波の観測には、直接観測と間接観測(宇宙背景放射の偏光の観測)がある。まず重力波とは何かから説明していこう。

一般相対性理論によると、空間は曲がったり、伸び縮みしたりできる実体をもったものだとされる。太陽などの天体の重力は、空間が曲げられることによって引き起こされる。

空間を大きく曲げる高密度な天体が高速で公転したり、高密度な天体どうしが衝突したりすると、空間の曲がりが波となって、光と同じ速さ(秒速30万キロメートル)で周囲に広がっていく。この現象が重力波である。重力波の存在は、アインシュタインによって1916年に予言された。

重力波は、何ものにも遮られることなく突き進んでいくという性質をもっている。発生源と地球の間に何らかの天体があったとしても、それを透過してお構いなしに進んでいくのだ。当然、地球にも遮られることなく、重力波は素通りしていくことになる。そのため、重力波は地下でも観測可能である。実際、日本の重力波望遠鏡(2)KAGRA(かぐら)は、岐阜県飛騨市の神岡鉱山の地下に設置されている。

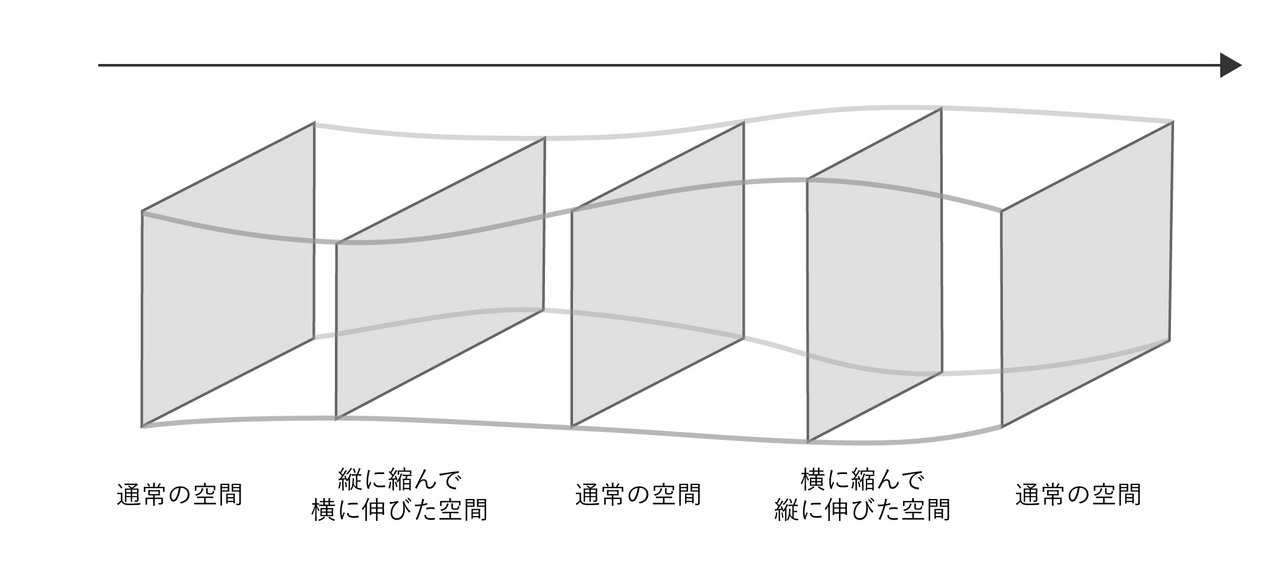

重力波がやってくると、図7のように、空間のある方向が伸び、それと直交する方向が縮む。この空間の伸び縮みを検出できれば、重力波の到来を知ることができる。アインシュタインの予言から約100年後の2015年には、アメリカの重力波望遠鏡LIGO(ライゴ)によって、ブラックホールどうしが衝突・合体する際に発生した重力波が初めてとらえられた。

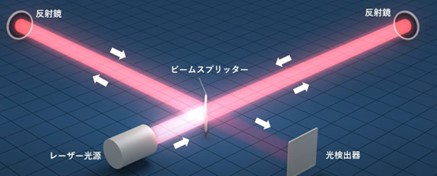

LIGOをはじめとする重力波望遠鏡では、レーザー光を使って重力波を検出する。図8のようにレーザー光を途中で二つの経路に分けて、鏡と鏡の間を何度も往復させた後、再び合流させて検出器へと導く。通常の状態では、一方の光の波の「山の部分」と、他方の光の波の「谷の部分」がちょうど重なるように合流させる。すると、二つの経路の光が打ち消し合って暗くなる。これは「干渉」と呼ばれる現象である。

ところが重力波がやってくると、空間が伸び縮みするので、二つの経路の長さが変動する。すると、光が打ち消し合わなくなり、検出器に入ってくる光が明るくなる。この光の明るさの変動を検出することによって、重力波を検出するのである。

重力波望遠鏡は、光が進む管、いわゆる「腕」が長いほど感度が高くなる。LIGOの腕の長さは4キロメートルにも達する。

LIGOによる重力波の初検出の後、ヨーロッパの重力波望遠鏡Virgo(ヴァーゴ)も重力波の検出に成功し、重力波天文学は宇宙の研究の中で最もホットな分野の一つになっている。

2024年5月現在、日本のKAGRAはまだ重力波の検出には成功していないが、複数の重力波望遠鏡で観測すると、重力波の発生源の天球上での位置をより狭い範囲に絞りこむことができるようになるため、KAGRAの参入には大きな期待が寄せられている。

インフレーションが起こした「原始重力波」をとらえよ!

これまでにLIGOやVirgoによって観測されている重力波の発生源はブラックホール(3)や中性子星(4)で、ともに超高密度な天体である。これらが衝突・合体する際に発生した重力波がとらえられたことになる。

一方、インフレーションも重力波を発生させたと考えられている。空間が急激に膨張する際に、わずかなむらが生じ、それが空間の振動、すなわち重力波となったのだ。このむらを生じさせたのは、ミクロな世界に存在する「量子揺らぎ」である。

このようなインフレーションを起源とした重力波は「原始重力波」と呼ばれている。そして138億年前に生じたこの原始重力波は、今も宇宙空間を波立たせていると考えられている。

原始重力波は地球から見ると、全天のあらゆる方向からやってくる。つまり光(マイクロ波)である宇宙背景放射の重力波版だ。そのため、こういった重力波は「背景重力波」とも呼ばれる。ただし背景重力波には、後述するようにインフレーション以外を起源とする重力波も含まれている。

LIGOのような地上の重力波望遠鏡が検出できるのは、波長が数十キロメートルから数千キロメートル程度の重力波である。一方で、インフレーションを起源とする原始重力波の波長は様々だが、長いものでは何と数十億光年以上にもなる。1光年は約9兆5000億キロメートルなので、まさに桁違いの長さだと言える。

原始重力波を地上の重力波望遠鏡で観測するのは難しい。地上のごくわずかな地面の振動などがノイズとなって観測を邪魔するのがその理由の一つである。そこで、原始重力波をとらえるために、宇宙に人工衛星を打ち上げる日本の「DECIGO(デサイゴ)」という計画がある。地上では重力波望遠鏡の腕の長さには限界があるが、宇宙では腕に相当する光の経路を各段に長くできるという利点もある。

DECIGO計画では3基の人工衛星が打ち上げられる。それぞれの人工衛星は約1000キロメートル離して配置され、人工衛星間でレーザー光をやり取りする。原始重力波がやってきたときの人工衛星間の距離の伸び縮みをレーザー光を使って検出するわけだ。

現在は、DECIGOの前段階として、B-DECIGOという計画が2030年代の打ち上げを目指して進められている。こちらも3基の人工衛星を打ち上げて重力波の検出を目指すが、人工衛星間の距離は100キロメートルで、主な観測のターゲットはブラックホールや中性子星の合体現象などである。

「背景重力波」が初めてとらえられた!

2023年6月、「パルサータイミングアレイ」という手法で背景重力波の痕跡を探していた世界の四つのグループが一斉に「背景重力波が存在する証拠をとらえた」と発表した。パルサーとは、地球から見て一定間隔で電波のパルスを発するように見える天体のことで、その正体は高速で自転している中性子星だと考えられている。パルサーが発するパルスの周期は極めて規則的で、精密な時計として使うことができる。パルスの周期は、1ミリ秒(1000分の1秒)から10秒程度である。

パルサータイミングアレイでは、数十個のミリ秒周期のパルサーを電波望遠鏡で継続的に観測する。重力波が地球とパルサーの間を通過すると、空間の伸び縮みによってパルスの到着時刻が微妙にずれるので、それを検出することで重力波の到来を知ることができる。到着時間がずれるといっても、その差はわずか100ナノ秒程度である。100ナノ秒とは、1秒の1000万分の1だ。このパルサータイミングアレイによる観測も重力波の直接検出に相当する。

2023年に報告された背景重力波の波長は数光年ほどだった。これは恒星と恒星の間の距離程度に相当する。このような背景重力波は、数年もの長い周期で空間の伸び縮みを起こす。そのため、パルサータイミングアレイでの観測は10年以上の非常に長い年月を要することになる。

詳しい解析の結果、パルサータイミングアレイで観測された背景重力波の発生源は、主に超大質量ブラックホール連星だと推定された。超大質量ブラックホール連星とは、大きな質量(太陽の100万倍~数十億倍程度)をもつブラックホールどうしが互いの周囲をまわりあう天体だ。

超大質量ブラックホールは、ほとんどの銀河の中心に存在していると考えられている。銀河どうしが衝突すると、それぞれの銀河の中心にある超大質量ブラックホールどうしが接近して連星になることがある。解析結果によると、宇宙に無数に存在しているそのような超大質量ブラックホール連星が発する重力波が重なりあって、観測された背景重力波になっていると考えられるという。

ただしパルサータイミングアレイで観測された背景重力波の一部は、インフレーションを起源とする原始重力波などである可能性も残っている。観測された背景重力波の起源を突き止めるためには、今後のさらなる詳しい観測が必要だ。

「偏光の渦巻き模様」を探せ!

原始重力波を直接検出するのではなく、原始重力波が宇宙背景放射に残した痕跡を見つけ、間接的に原始重力波の存在を実証しようとする研究も行われている。それは宇宙背景放射の「偏光」を観測するというものだ。

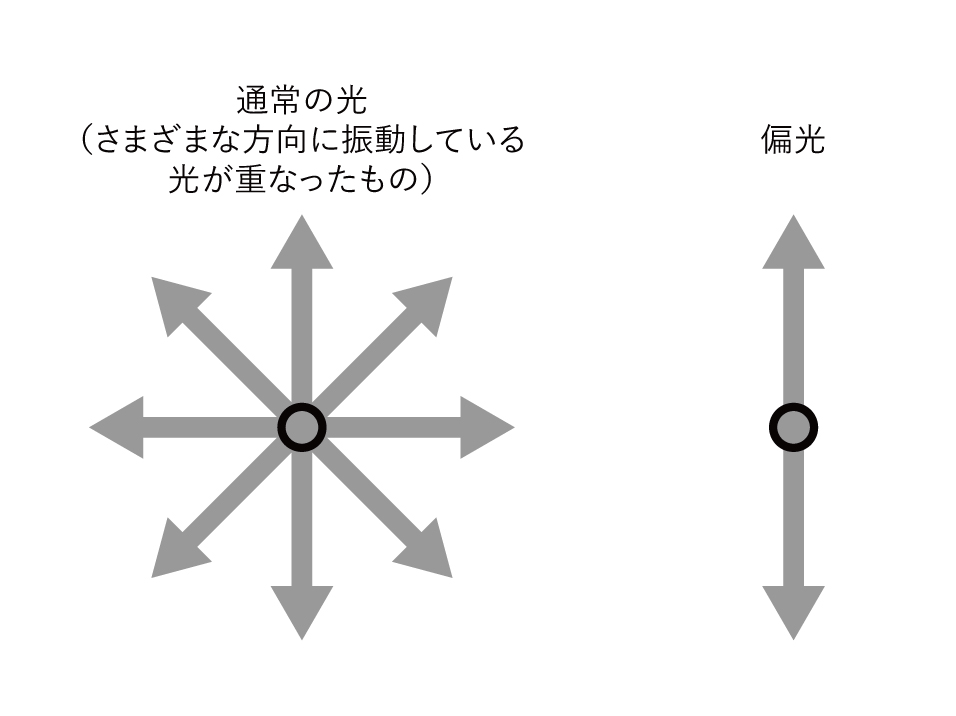

光は波の一種であり、進行方向に対して直交する方向に振動している。通常の光は、様々な方向に振動している光の寄せ集めだが、偏光は特定の方向に振動している光からなる。

原始重力波は、宇宙背景放射の振動方向を偏らせる性質があることが理論的に分かっている。そのため、宇宙背景放射の偏光ぐあいを詳細に調べれば、原始重力波が本当に存在するかどうかを検証することができるのだ。

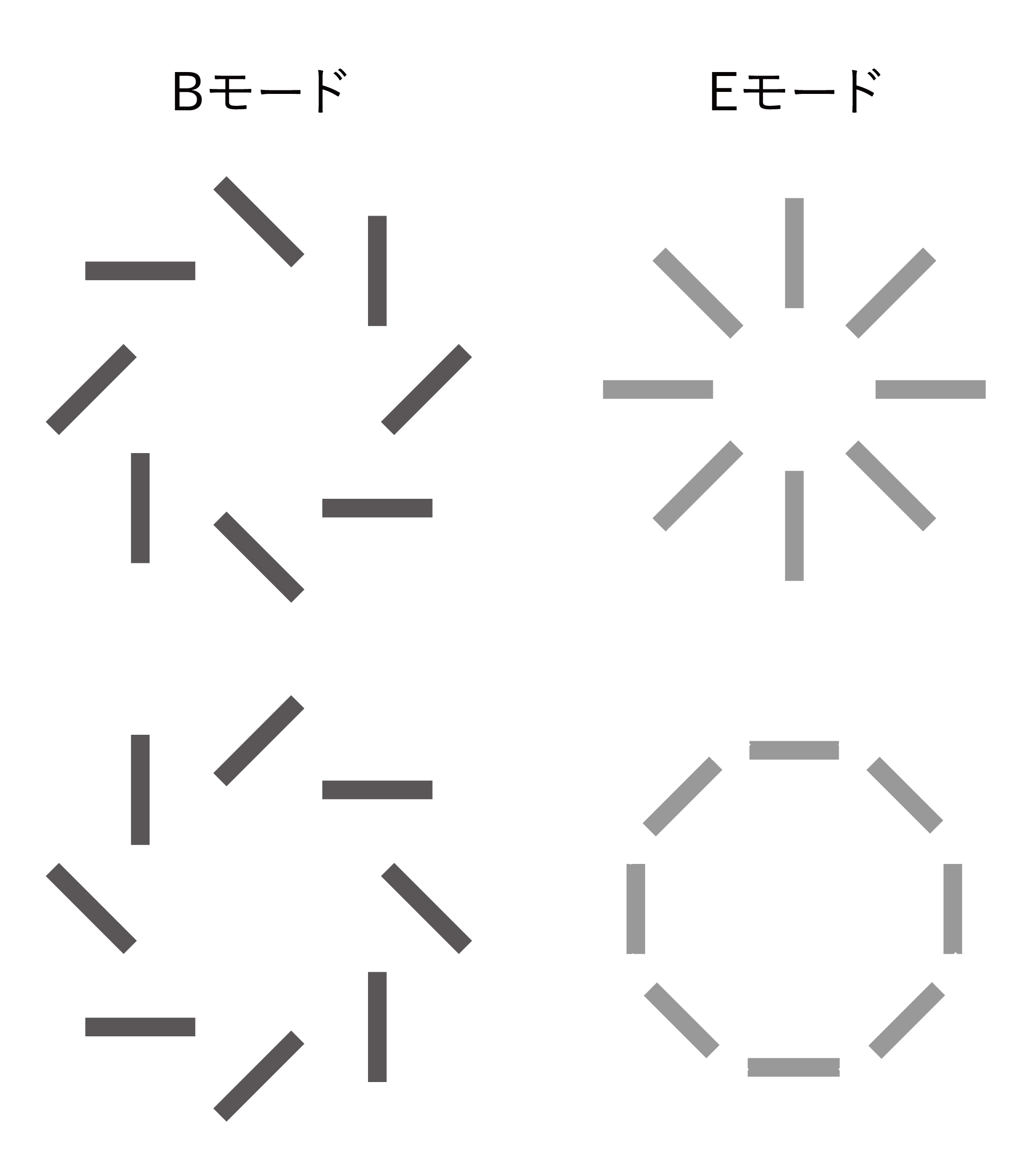

宇宙背景放射の偏光には、渦を巻くようなパターンの「Bモード」と、そうではない「Eモード」の2パターンがある(図10)。原始重力波は両方のモードを生み出すが、Eモードは他の原因でも生み出されるので、インフレーションの証拠としてはBモードがターゲットとなる。渦巻き模様のBモード偏光は、いわば「インフレーションの指紋」だと言えるのだ。

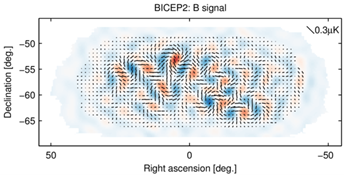

2014年3月、アメリカのハーバード大学などを中心とした観測チームが、インフレーションの証拠となる宇宙背景放射のBモード偏光を検出したと発表した(図11)。南極点近くに設置されたマイクロ波望遠鏡BICEP2(バイセップツー)を使った観測成果だ。このニュースは世界を駆け巡り、一般の新聞などでも報道され、大きな注目を集めた。

しかし残念ながら、その後、このBモード偏光は原始重力波によるものではないことが明らかになる。このBモード偏光は、私たちが住む天の川銀河内にある塵が発したマイクロ波によるものだということが判明したのだ。

BICEP2グループによる発表は誤報となってしまったわけだが、その後も宇宙背景放射のBモード偏光の探索は数多くのチームによって活発に続けられている。検出感度も上がってきており、どのチームが最初にインフレーションの痕跡を発見するかが注目されている。観測に成功すれば、それはノーベル賞級の成果であり、インフレーション理論の提唱者であるアラン・グースや佐藤勝彦らもノーベル賞の候補者として名前が挙がってくるかもしれない。

一方、日本のグループは、宇宙背景放射のBモード偏光を人工衛星でとらえる「LiteBIRD(ライトバード)計画」を進めている。宇宙で観測を行えば、大気の影響がなくなり、かつ全天にわたっての観測が可能になるため、Bモード偏光の観測に非常に有利だ。このような宇宙からの観測計画は現状で他になく、大きな期待が寄せられている。なお、打ち上げ目標は2032年度とされている。

物理学の新たな時代の幕開けとなるか

原始重力波の観測が成功し、その性質が明らかになれば、インフレーションがどのような仕組みで起きたのかについて、ヒントが得られることになる。先に述べたように、インフレーション理論にはたくさんのモデルがある。原始重力波が精密に測定できるようになれば、どのモデルが私たちの宇宙(泡宇宙)で起きたインフレーションと合致しているかも検証できるだろう。

また、原始重力波は、ミクロな世界の量子揺らぎがインフレーションによって拡大したことによって生じるので、ミクロな世界の物理学である量子論と、時空と重力の理論である一般相対性理論がともに関わっている現象だと言える。量子論と一般相対性理論は、現代物理学の土台となっている二大理論であり、物理学者たちは何十年にもわたって、これらを融合させた「量子重力理論」の構築に力を注いでいる。その有力候補が本連載の第8回でも紹介した「超ひも理論」だ。

原始重力波の観測は、量子重力理論の候補を絞り込むための大きな手掛かりを私たちに与えてくれるかもしれない。物理学の新しい時代の幕開けにつながる可能性も秘めているのだ。

第10回の要点

- 宇宙は無数に存在するというマルチバースの仮説は、インフレーション理論が土台となっている。

- インフレーション理論の多くのモデルは、宇宙背景放射のむらがほぼスケール不変になることを予言しており、実際それが天文観測衛星Planckなどによって確かめられた。

- インフレーションは原始重力波を生じさせたはずであり、その痕跡を探す研究が世界中で活発に行われている。

注

- 「ほぼスケール不変」の他にも、インフレーション理論は、宇宙背景放射のむらが、高校数学でも習う「正規分布(ガウス分布)」にほぼ従うことを予言しており、それもWMAPやPlanckの観測によって確かめられている。これもインフレーション理論の傍証の一つだ。インフレーション理論のモデルによって、正規分布からのずれについての予言は異なるので、今後のより精密な天文観測に期待が寄せられている。

- 重力波を検出するLIGOやVirgo、日本のKAGRAなどは「重力波望遠鏡」と呼ばれるが、反射鏡などによって光を集める通常の望遠鏡とは違って、重力波を集める能力はなく、天体の像を拡大する能力もない。

- ブラックホールとは、光さえも強力な重力で飲み込んでしまう天体である。太陽の質量の30倍程度以上の重い恒星が晩年に大爆発(超新星爆発)を起こすと、その中心核が自身の重力でつぶれてブラックホールとなる。

- 中性子星とは、主に中性子からなる天体のことである。中性子とは、陽子とともに原子核を構成する粒子である。太陽の質量の8倍から30倍程度の重い恒星が晩年に超新星爆発を起こすと、その中心核が自身の重力でつぶれて中性子星となる。半径は10キロメートル程度で、その中心部の密度は1立方センチメートルあたり1兆キログラムにもなる。

過去の連載記事

(並行宇宙は実在するか)宇宙の超急膨張インフレーションの証拠は見つかるか

2024年7月1日

パラレルワールドとマルチバースの深いつながり

2024年6月3日

超ひも理論が予言する10の500乗種類の宇宙

2024年5月1日

宇宙膨張の「加速」は、宇宙が無数に存在することを示唆している?

2024年4月1日

私たちの宇宙は生命が誕生するように“微調整”されている!?

2024年3月1日

インフレーションが「無数の宇宙」を生んだ

2024年2月1日

宇宙を超巨大化させた「インフレーション」

2024年1月5日

「無」から生じた無数の宇宙

2023年12月1日

宇宙は有限? 無限?

2023年11月1日

宇宙はどのくらい広いのか

2023年10月1日