「風信雲書、天より翔臨す」と、その手紙は始まる。空海が最澄に宛てて書いた、「風信帖」である。

風信雲書、自天翔臨。披之閲之、如揭雲霧。

風信雲書、天より翔臨す。これを披きこれを閲すれば、雲霧を掲ぐるがごとし。

風に乗り雲に運ばれ、天から舞い降りたお手紙。開きみれば、雲霧が晴れるようでございました。

なんと颯爽たる書き出しであろう。「信」も「書」も手紙の意、「風信雲書」とは“風雲信書”というのに等しく、最澄から送られてきた手紙を「風雲」にたとえている。それが天から翔け下りてきたというのだ。

そしてまた、なんと壮麗なる言葉づかいであろう。“風雲信書”ではなく「風信雲書」のように、文字を互い違いにする表現は「互文」と呼ばれる。それはたとえば“東西に奔走する”ことを「東奔西走」というようなものである。“東西奔走”では「走り回る」という意味が透けて見えるのに対して、「東奔西走」と言葉を入れ換え、修辞の薄衣を一枚羽織らせると、比喩の度合いが増すようである。つまり、「走る」という行為ではなく、「あちらへこちらへと忙しくしている」という、抽象的な意味が表に浮かび出てくるのである。「風信雲書」に戻れば、“風雲信書”であっても比喩表現であることには変わりないが、「風信雲書」とひと工夫を加え、意味の露出を抑えることで、かえって言葉に華やぎが添えられている。

「これを披きこれを閲す」は、一句の中に対句が存在する「句中対」である。「風信」「雲書」も句中対であるが、対句が表現技巧の中の基本的なものであることは言うまでもない。

かくも修辞的な「風信帖」の書き出しも、その意味をつきつめれば、「お手紙頂戴いたしました」というにすぎない。「拝復」の一言でも済もうものを、言葉のあしらい方にここまで腕をふるうとは、いささか異様に感じられなくもない。

しかしそのような表現であればこそ伝わってくるものがある。「風雲に運ばれた手紙が空から舞い降りてきた」――ここには、ゆくりなく手紙を受け取った驚きが表れている。「開きみれば、雲や霧が晴れ上がるようだった」――ここには、心の霧が晴れていった喜びが表れている。

手紙の中ほどで空海は、「命に随ひ彼の嶺に躋攀せんと擬するも、限るに少願を以てし、東西する能はず(擬隨命躋攀彼嶺、限以少願、不能東西。)」と記している。「限るに少願を以てし」の意味は取りづらいが、このひとくだりの意味は要するに、比叡山を訪れるよう最澄から誘いを受けていたが、何らかの事情があって果たせないでいる、ということである。空海も瑣事に追われ、心が雲に閉ざされた何日かを過ごしていたのかもしれない。そこへ思いがけず最澄の手紙が舞い込んできた。その驚き、その喜び。空海の心はたちどころに晴れたのである。

由来手紙文は修辞的にも類型的にもなりがちなものである。自分の本心はどうあれ、相手の事情はどうあれ、「ますますご清祥のこととお慶び申し上げ」るならわしになっている。しかし空海は手紙のはじめに形だけの美辞麗句をはめこむのではなく、独自に練り上げた表現をあしらったように思える。この書き出しあればこそ、これも手紙の中にある「已に冷ややかなり。伏して惟んみるに法体何如(已冷。伏惟法體何如)」――「寒くなってまいりましたが、ご機嫌よくお過ごしでしょうか」という言葉も、真心のあらわれそのものに感じられる。

空海の心の動きがありありと見えてくるのは、一つには彼の書の力によるものでもあるが、根本に言葉の力があることは間違いない。入唐ののち、わずか数か月で密教の奥義を伝授され、長期留学の予定を切り上げて、二年で日本に帰り、千年を超えて咲きほこる文化の種をまいた空海。そんな空海も人間だったのだ。そう思えるのは、磨き上げられた言葉で彼が語ったからなのである。

再訪桃李園

修辞的散文の極致として、中国文学には駢文という文体がある。鈴木虎雄[著]『駢文史序説』に基づき、駢文の特徴をまとめると以下のようになる(1)。

①句の字数を揃えること

②対句を用いること

③音声の調和を図ること

④典故を用いること

⑤修辞を洗練させること

駢文は四六文・四六駢儷文とも呼ばれる。「四六文」は四字句・六字句が多用されることにちなむ名称である(→①)。「駢」は「馬車に馬をつなぐとき、二頭並べてつなぐ」ことを意味し、「儷」とは「対」の意、「駢儷文」は対句を用いることにちなむ名称である(→②)。

前回紹介した李白の「春夜桃李園に宴するの序(春夜宴桃李園序)」は、まさしく駢文で書かれている。①~⑤の特徴が見出せるか、確かめてみよう。

夫天地者萬物之逆旅、

光陰者百代之過客。

〈…〉

會桃李之芳園、

序天倫之樂事。(A)

群季俊秀、皆爲惠連。

吾人詠歌、獨慚康樂。(B)

〈…〉

不有佳作、

何伸雅懷?

如詩不成、

罰依金谷酒數。(C)

それ天地は万物の逆旅にして、光陰は百代の過客なり。〈…〉桃李の芳園に会して、天倫の楽事を序づ。群季の俊秀は、みな恵連たり。吾人の詠歌は、独り康楽に慚づ。〈…〉佳作有らずんば、何ぞ雅懐を伸べん。もし詩 成らずんば、罰は金谷の酒数に依らん。

そもそも天地はあらゆるものの宿、時はとこしえの旅人である。〈…〉桃や李の花匂う園に集まり、兄弟の楽しき交わりをしたためる。詩に秀でた従弟たちは、さながら謝恵連だが、私の詠む歌は康楽公・謝霊運に及ばぬ腰折ればかり、身の縮む思いがする。〈…〉すばらしい詩ができなければ、どうしてもののあわれを言葉にできようか。もし詩が成らなければ、金谷園のためしにならい、罰として酒三斗を乾していただくことにしよう。

まず①句の字数については、(A)から(C)にかけて、六字または四字で揃えられていることが一目瞭然である。書き出しや中略部分には四字・六字でない句もあるが、そこでもやはり字数は整えられている。

②対句とは、二つの句の同じ位置に同じ品詞の語を置く技法である。(A)の部分がわかりやすい。下に示すように、きれいな対句になっている。

會 桃李 之 芳園

動詞―名詞―「之」—名詞

序 天倫 之 樂事

この二句をさらに細かく見ると、「芳園」は「芳しい園」、「楽事」は「楽しい事」であり、どちらも形容詞+名詞という構造になっている。「芳園」「楽事」は語構成の面でも等しい語を対にしていることになる。

一方、(B)ではどうであろうか。

群季俊秀、皆爲惠連。

吾人詠歌、獨慚康樂。

(群季の俊秀は、みな恵連たり。吾人の詠歌は、独り康楽に慚づ。)

「皆爲惠連(みな恵連たり)」と「獨慚康樂(独り康楽に慚づ)」は、いずれも副詞+動詞+固有名詞という構造であり、対句として整っている。それに対し、「群季」と「吾人」、「俊秀」と「詠歌」はどうか。いずれも名詞であるから、品詞の面では対になっている。しかし「俊秀」は人間、「詠歌」は物、この二語は、意味の面では明白な対になっていると言い難い。「群季俊秀」「吾人詠歌」は、前半の「群季」「吾人」が対となっているにすぎない。ただし、このように句の一部しか対になっていない例は、他の詩文でも見出される。

④の典故は(C)で用いられている。ここでは西晋の石崇が自身の別荘・金谷園で宴を開き、詩ができなかった者に罰杯を課した故事が踏まえられている。また(B)では南朝・宋の詩人、謝恵連と謝霊運に言及している。彼らは同族・同世代、謝恵連が年少、謝霊運が年長である。李白は宴に集った従弟たちと自身との間柄を謝恵連・謝霊運の間柄に見立てたのである。

⑤の修辞の洗練については、特段の判断基準があるわけではないが、ここでは語彙に着目してみよう。中略部分に次のような対句がある。

開瓊筵以坐華、

飛羽觴而醉月。

瓊筵を開きて以て華に坐し、羽觴を飛ばして月に酔ふ。

紅玉にまがう絨毯を広げて花のかげに坐り、翼を広げた姿の杯を巡らして、月を仰いで酔いしれる。

「瓊筵」「羽觴」は、一度目にしたら忘れられないような言葉である。「瓊」は赤い宝玉、「筵」はむしろのこと。現実には赤い毛氈を敷いているのであろうが、「瓊筵」と表現することで、文字通りルビーをつづりあわせて作った敷物が心に浮かぶ。「羽觴」は「翼を広げた姿の杯」。古代中国で使われていた杯の一つに「爵」というものがあり、その形は雀を模しているといわれるが、実在の杯はどうあれ、「羽觴」の形は、読者の想像に任されている。

「瓊筵」「羽觴」という語彙は、桃李園の宴の情景に視覚的な美しさを与えている。「春夜宴桃李園序」の中で、情景描写はこの二句に尽きるといってよく、もし「瓊筵」「羽觴」の二語がなかったならば、この作品は詩酒の宴の開催報告に終わっていたであろう。

高言妙句、音韻天成

③の音声の調和については、やや詳しく説明せねばならない。

中国語は声調をもつ言語であり、一つ一つの音節の内部に高低抑揚の変化がある。現代標準中国語であれば、同じくmaという音節であっても、

第一声mā:高く平らに発音 →妈(媽)=“母”

第二声má:中ほどの高さから上昇→麻

第三声mǎ:低く押さえつけて発音→马(馬)

第四声mà:高音から低音へ下降 →骂(罵)

というように、声調によって語が区別される。日本語の関西方言には、同じ「ひ」でも「火」(低→高)と「日」(高→低)の区別があるが、声調の感覚はこれに近い。

古典中国語には平声・上声・去声・入声という、四つの声調が存在した(2)。入声は子音 -p, -t, -k で終わる音節、いってみれば「つまる音」であった。日本語で音読みし、歴史的仮名遣いで表記したとき「フ」「ク」「ツ」「チ」「キ」で終わる字は入声である(「十」「百」「一」「七」「石」など)。平声・上声・去声の字は -p, -t, -k で終わることはない(3)。

平声・上声・去声・入声のうち、平声以外はまとめて仄声と呼ばれ、漢詩では脚韻を踏むのに加え、平声の字・仄声の字を規則的に配列することが求められる。

駢文においては、脚韻こそ踏まないが、やはり平仄を整えることが求められた。これが前述の「音声の調和」である。それでは、具体的にはどのように平仄を配列すれば音声が調和することになったのであろうか。わかりやすい例として、模範的な駢文の一つとされる徐陵の「玉台新詠集序」から、対句を一つ取り出して分析してみよう。平声は〇で、仄声は●で表記する。

周王璧臺之上、 〇〇●〇〇●

漢帝金屋之中。 ●●〇●〇〇

(周王が璧台の上、漢帝が金屋の中。)

二文字を一単位として区切ってみると、「周王」〇〇と「漢帝」●●、「璧臺」●〇と「金屋」〇●は、見事に平仄反転の関係にあることがわかる。両句末尾の二文字「之上」〇●「之中」〇〇は一見平仄反転になっていないようだが、「之」は共通する字であり、文法関係を表すだけの文字(虚字)であるから平仄は不問に付される。すると句末の「上」●「中」〇だけを考慮すればよいから、やはり平仄反転の関係になっていることとなる。以上をまとめると、

(Ⅰ)二句を並べたとき、同じ位置にある文字どうしは平仄反転させる。

という工夫が施されていることがわかる。また一般的に、

(Ⅱ)句末の文字は、前の句と後の句とで平仄反転させる。

という処理は、特に重要なものとされる。

それぞれの句の内部ではどうであろうか。「周王璧臺之上」から見てみよう。この句を中国語で読む場合、二・四・六文字目が音声的に〈目立つ音〉となり(下線部)、意味の面では「周王が璧台/の上」という切れ方になる。

周王璧臺/之上 〇〇●〇/〇●

すると、前半の〈目立つ音〉「王」「臺」はどちらも平声、後半の〈目立つ音〉「上」は仄声であり、平仄反転していることになる。「漢帝金屋/之中」●●〇●/〇〇でも同様である。つまり、両句とも

(Ⅲ)一句の内部では、〈目立つ音〉において平仄反転を行う。

という配慮がなされているのである。

以上の(Ⅰ)~(Ⅲ)は、あらゆる駢文で守らねばならぬ規則だったわけではなく、あくまでここで取り上げた対句において観察される技巧にすぎない。作者が音声をいかに調和させていたかは、個々の作品に即して考えねばならない。

それでは、「春夜宴桃李園序」で李白はどのように平仄を整えているのであろうか。(A)の対句を分析してみよう。意味上・音声上の切れ目を入れて表記する。

會/桃李/之芳園 ●/〇●/〇〇〇

序/天倫/之樂事 ●/〇〇/〇●●

徐陵の「玉台新詠集序」ほどわかりやすくはないが、(Ⅱ)句末の文字の平仄反転はここでも行われている。

また、一句の内部では、「李」と「園」、「倫」と「事」が平仄反転しており、(Ⅲ)〈目立つ音〉の平仄反転も意識されているようである。

ところが、(Ⅰ)同じ位置にある文字どうしの平仄反転は、「會」「序」がともに仄声であるように、完遂されていない。「桃李」「天倫」もきれいな反転関係にはなっていないが、「桃」「天」は〈目立つ音〉ではないため、不問に付されているのだと思われる。二句の間でも、最低限〈目立つ音〉どうしが反転していればよいのであろう。「芳園」「樂事」は平仄反転である。

作品冒頭の平仄配列は、なかなかに強烈である。最初の一字「夫」を除くと、平仄は次のようになっている。

天地者/萬物之逆旅 〇●●/●●〇●●

光陰者/百代之過客 〇〇●/●●〇●●

「天地者」「光陰者」における〈目立つ音〉「地」と「陰」が平仄反転になっているだけで、他の字は平仄が全く同じ、しかも各句の後半は「之」を除いてすべて仄声である。二句の平仄を裏返す、そして句末の字の平仄を裏返すという原則は、ここでは守られていない。

それでは、この二句は破格の表現ということになるのだろうか。たしかに破格とはいえる。その一方で、仄声で揃えるという意識が働いている可能性もある。

書き出しを除き、「春夜宴桃李園序」は全体として、句末の平仄反転は徹底している。それ以外の部分、句中や二句間の平仄については、ある程度整えはするが、さほど厳格な態度はとっていないように見受けられる。

おごそかに、たおやかに

以上の考察から、「春夜宴桃李園序」の表現特徴は次のようにまとめることができる。

①字数の整理:行われている。

②対句の使用:完全な対でない表現もわずかに含まれるが、全篇対句を基調としている。

③音声の調和:厳格ではないが、最低限整える意識は看取される。

④典故の使用:行われている。

⑤修辞の洗練:印象鮮明な語彙が用いられている。

これまでの検討で明らかになったことは、①~⑤はすべて完璧に守らねばならなかったわけではなく、多少の逸脱は許されたらしいことである。①~⑤は規則ではなく、目安だというわけである。実際、鈴木虎雄[著]『駢文史序説』は駢文を、「対句を以て其の主要なる部分となす所の文体」と定義している。この考え方に従えば、駢文にとって最も重要な条件は②対句だということになる。逆にいえば、対句を主要部分とすることさえ守っておけば、その他の要素についてはある程度柔軟に扱ってよいということになろう。

①の字数については、四六駢儷文という呼び名の通り、四字・六字が多く用いられることは事実であるが、現実には一句の字数はそれらに限られるわけではない。また③の音声については、空海が中国の詩文創作論をまとめた『文鏡秘府論』に、さまざまな禁則事項、および禁を犯した実例が列挙されており、鈴木氏の著書ではそれらが分析されている。しかし裏を返せば、禁を犯している作品がそれだけあったということである。どだい理論書というものは、現実の作例から規則を帰納するというより、理屈の通った理想を提示する形になりがちである。あくまでわたくしの想像ではあるが、音声の調和というものは、実際に朗誦してみて調べがよければそれでよしとされる側面があったのではなかろうか。

「魏晋南北朝時代から唐代に盛行した文体。対句を用い、字数を揃え、平仄を整え、典故を織り交ぜることが求められた美文体。唐代以降は形式美に流れて形骸化し、生命を失った」――百科事典でも、世界史の参考書でも、駢文についての説明の多くには、このようなことが書かれている。このような説明を読むと、駢文があたかもさまざまな規則にがんじがらめになった、硬直した文体であるかのように思えてしまう。三国・魏の建国から唐の滅亡まで、約700年の年月、宝石で飾られた牢獄に言葉が拘禁され続けていたと考えると、血の気が引きそうにもなる。

しかし駢文とは、折り目正しい文体であるのみならず、たおやかな文体でもあったと、わたくしには思えてならない。形式の面でのしなやかさは、対句や平仄を分析しながら見てきた通りである。内容の面でも、駢文によって作られた文章は実に幅広い分野に及ぶ。詔勅や上奏文など、広い意味での実用文体、さらには書簡、恋文まで、駢文で書かれたのである。

駢文の懐の深さを少し紹介しよう。書の世界では、欧陽詢・虞世南・褚遂良の三人を初唐の三大家と称している。欧陽詢の「九成宮醴泉銘」、虞世南の「孔子廟堂碑」、褚遂良の「雁塔聖教序」は、楷書の模範として初学者にも馴染みの深い古典であるが、これらはすべて、駢文で書かれている。

「九成宮醴泉銘」の文章は、名臣の誉れ高い魏徴によるもの。太宗皇帝は、隋代の離宮・仁寿宮を簡素な規模に改築して九成宮と名付け、そこへ避暑に訪れた。九成宮は水源の乏しい地勢にあったが、太宗は地面が湿り気を帯びている場所を発見し、そこを杖でつついたところ、清冽な泉が湧き出した。「九成宮醴泉銘」は、その瑞祥を記し、皇帝の徳を称えた、叙事の文である。

虞世南が文章も作成した「孔子廟堂碑」は、太宗が孔子廟を建設したことを称えたもの。孔子の生涯や儒教がたどった歴史を記し、内容は多分に思想的である。

「雁塔聖教序」は、インドから仏典をもたらした三蔵法師玄奘の功績を称えた太宗の文と、仏教に対する太宗の態度を称えた高宗の文を併せて記したもの。内容が仏教に関わることは言うまでもない。

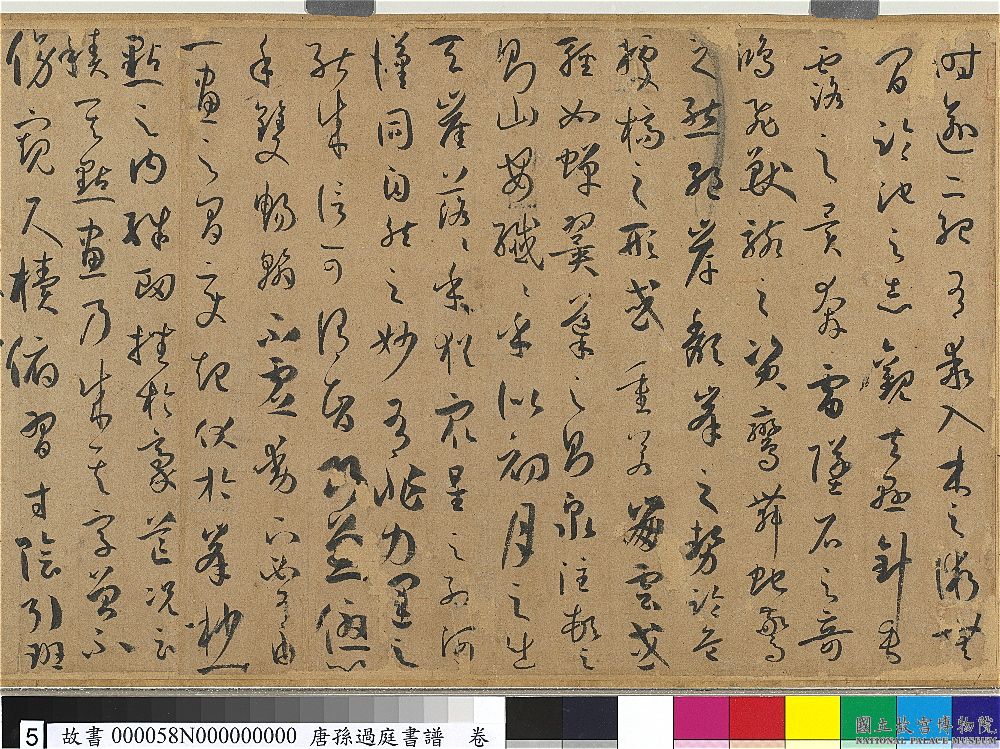

さらに、初唐の人・孫過庭による「書譜」は、草書の古典の代表の一つであるが、文章も孫過庭その人により、全文約3700字、対句でない箇所も多いものの、字数を整え典故を用いる意識は濃厚であり、「駢文的文章」といって差し支えない。内容は書論、つまりは芸術論である。美しい文字、美しい文章で書の美を追求した、奇跡のような古典である。

四者四様の内容が、あるいは堂々とした、あるいはのびのびとした駢文で、記されているのである。

孫過庭「書譜」國立故宮博物院蔵。

揺籃のリズム

私事ではあるが、中学生になって本格的に書の古典を学び始めたころ、「九成宮醴泉銘」や「書譜」を臨書する時は、注釈書をたよりに文章を読みながら臨書したものである。そもそも漢文を学び始めたのは、書の古典に書かれていることを読み解きたいがためであった。十代の初め、自分の言葉の下地ができる年ごろ、それなりの量の駢文に触れたことから、「駢文感覚」はわたくしの中で抜き難いものとなっている。駢文は、憧れもすれば懐かしくもある文体である。

私事はさておき、日本人と駢文の関わりはどのようなものなのであろうか。駢文が魏晋南北朝時代から唐代にかけて盛行したことは、先ほど述べた通りである。ということは、卑弥呼が魏に使いを送ったときは、駢文の芽吹きの時期にあたり、倭の五王が入貢した時代は、駢文の栄行くころにあたり、遣隋使・遣唐使は、駢文が咲き満ち乱れ散るさまを目にしてきたことになる。秋津島の住人が初めて触れた文字文化の中に、駢文はたしかに含まれていた。

子どものころに耳にした歌が、ときどきふと思い出されるように、駢文のリズムは、その後の日本文学の中に帰り花を咲かせることがある。謡曲『安宅』で、弁慶は義経を強力の姿に変え、自身は山伏の身なりとなり、東大寺建立の勧進のため諸国を経めぐっていると称して、安宅関を越そうとする。「勧進の旅ならば勧進帳をお持ちであろう、それをお読みくだされ、聴聞つかまつりたい」と関の役人・富樫に求められた弁慶は、「もとより勧進帳はあらばこそ」、それにもあらぬ巻物を勧進帳と偽って読み上げる。「それつらつらおもんみれば」――

大恩教主の秋の月は、涅槃の雲に隠れ、

生死長夜の長き夢、驚かすべき人もなし。

これぞまさに、駢文のリズムである。漢字文に改めれば、六字・四字となる(4)。

大恩教主秋月、隱涅槃雲。

生死長夜長夢、無可驚人。

外国文学の翻訳でも、この「駢文訓読調」は用いられている。カーリダーサの『シャクンタラー姫』は、サンスクリット文学の白眉であるが、その第五幕に登場する侍従の台詞を、辻直四郎は次のように訳している(5)。

日神一度馬を軛して 再び解くことなく

風大不断に芳を運んで 昼夜を分たず

シェーシャ竜王地を載せて 未だ嘗て休まず

租を徴する王者の責務 亦復是の如し矣

各行前半は六字句の、後半は四字句の訓読のリズムになっている。この訳文の韻律は、わたくしが千言万語を費やして説明するよりも、読者それぞれの分析に委ねるのがよいであろう。下に示すのは菅原道真が書いた駢文の一節である(「秋の尽くる日 菊を翫び、令に応ず(秋盡日翫菊、應令。)」)。ぜひ訓読文を口で唱え、駢文訓読調のリズムを体感していただきたい。

夫秋慘懍之時、寒來暑往。

菊者芳芬之草、花盛葉衰。

それ秋は慘懍の時にして 寒来たり暑往く

菊は芳芬の草にして 花盛んに葉衰ふ

(秋とは冷まじき季節、寒気来たり暑気は去る。菊は香り高き草、花咲くとき葉は散る。)

うまし言の葉

空海の「風信帖」は、四字句・六字句を基調とし、書き出しには修辞を凝らしている。対句・典故こそ用いられていないものの、「駢文感覚」によって生み出された文章であるといってよかろう。

平仄はどうであろうか。

風信雲書、 〇●〇〇

自天翔臨。 ●〇〇〇

披之閲之、 〇〇●〇

如揭雲霧。 〇●〇●

風信雲書、天より翔臨す。これを披きこれを閲すれば、雲霧を掲ぐるがごとし。

一・二句目は前半二字が平仄反転、後半二字はどれも平声である。三句目は、「之」を除外した「披」と「閲」が平仄反転である。四句目は見ての通り、平仄が交互に並ぶ。これらは偶然のなせる業なのであろうか。それもありうるが、空海はやはり音調に注意を向けていたのではないだろうか。調べの心地よい言葉づかいを探った結果、上記のような平仄配列になったと考えることもできるし、空海ほどの人物であれば、平仄をはっきり意識して文字を選んだと考えてもよいであろう。

手紙を書いた空海にせよ、受け取った最澄にせよ、唐に渡って学問を修めた経験をもっており、漢語音(当時の中国語音)には通じていたはずである。そうでなければ、唐土滞在中、経典を読誦することすらできなかったであろう。彼らにとって、漢文は訓読するより、音読するほうがむしろ自然であったかもしれない。

平仄を確かめることまではせずとも、言葉の調べの良し悪しは理屈ぬきに体が感じ取るものである。手紙を受け取った最澄は、言葉の姿、意味そして音のすべてにゆきわたる空海の心遣いをしみじみと受け止めたことであろう。

「風信雲書」という表現では意味の露出が抑えられていると、本稿のはじめに書いた。言葉を菓子になぞらえるならば、古人は菓子を手渡しでは渡さなかったのである。一つ一つの菓子を、味のみならず、形、大きさ、色合いを考えてとりあわせ、目方は重からず軽からず、箱につめるときは、運ぶ途中で中身がくずれぬようにつめ、掛け紙をかけて贈ったのである。受け取った者は、まず表書きの墨つき・字姿にしばし見惚れ、箱を開ければ、彩りに目を喜ばせ、菓子を口へ運ぶ前に、幾重もの楽しみを味わうことができる。「風信帖」とは、そのような「贈り物」なのである。

「ひとたびは訓、ひとたびは音」

905年発送、2024年お届けの日付指定がなされた「贈り物」を、つい先日受け取った。表書きには「古今和歌序 紀淑望」とある。いわゆる『古今和歌集』真名序である。905年撰進の『古今和歌集』には、二種類の序文が付せられている。「やまとうたは、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける」に始まる紀貫之の仮名序のほうが有名であるが、もう一つの、漢文版の序文、それが真名序である。冒頭の一節を、平仄とともに書き写してみよう。

夫和歌者、 〇〇〇●

託其根於心地、 ●〇〇〇〇●

發其花於詞林 ●〇〇〇〇〇(A)

者也。 ●●

人之在世、 〇〇●●

不能無爲。 ●〇〇〇(B)

思慮易遷、 〇●●〇

哀樂相變。 〇●〇●(C)

感生於志、 ●〇〇●

詠形於言。 ●〇〇〇(D)

是以 ●●

逸者其詞樂、 ●●〇〇●

怨者其吟悲。 ●●〇〇〇(E)

可以述懷、 ●●●〇

可以發憤。 ●●●●(F)

動天地、感鬼神、 ●〇● ●●〇

化人倫、和夫婦、 ●〇〇 〇〇●(G)

莫宜於和歌。 ●〇〇〇〇

それ和歌は、その根を心地に託し、その花を詞林に発くものなり。人の世に在るや、為す無きこと能はず。思慮 遷り易く、哀楽あひ変ず。感は志に生じ、詠は言に形はる。是を以て、逸する者はその詞楽しく、怨む者はその吟悲し。以て懐ひを述ぶべく、以て憤りを発すべし。天地を動かし、鬼神を感ぜしめ、人倫を化し、夫婦を和するもの、和歌より宜しきは莫し。

そもそも和歌とは、心の大地に根ざし、言葉の森に花咲くものである。人は、何もせずに一生を過ごすことなどできない。何かをするたびに、考えは訳なく変わり、気持ちはたやすく移ろう。心は志に動かされ、言葉は歌となって表れる。それゆえ、心安らかな者の言葉づかいは楽しげであり、怨みを抱く者の表現は悲しげである。和歌の力を借りれば、思いを述べることも、憤りを解き放つこともできる。天地を動かし、鬼神をあわれと思わせ、人々のなからいを正し、男女の仲を和らげるには、和歌にまさるものはない。

日本人の書いた駢文、しかも和歌集の序文ということもあって、平仄まで考慮しているのか、はじめのうちは少々疑っていた。しかし(A)の平仄を調べてみると――句末の平仄が反転しているが、それ以外は完全に揃っているではないか。(D)も、(E)も、(F)も、そうなっている。(B)は各句後半二字のみ平仄反転、(C)は前半二字が揃い、後半二字は平仄反転。(G)は、句末が仄平平仄の順で並び、「動天地」●〇●「化人倫」●〇〇ははじめの二字が揃い、句末が平仄反転、「感鬼神」●●〇「和夫婦」〇〇●は全体が平仄反転となっている。

対となる二句の平仄をあい等しくする表現は、「春夜宴桃李園序」の書き出しに見られたが、それを『古今和歌集』真名序のように多用することが中国の駢文にあるのかどうかはわからない。しかし真名序の作者が平仄に意を用いていたことは、疑うことができまい。

かかる文章を作り上げた紀淑望とは、そもそも何者なのであろうか。紀淑望は、紀長谷雄の子。紀長谷雄は菅原道真の親友であった。道真は死の直前、太宰府で作った詩を詩集にまとめ、紀長谷雄に送っている。道真の作品集の一つ『菅家後集』は、長谷雄に託された詩集がもととなっているといわれる。道真は894年、遣唐使派遣の見直しを求める建議を朝廷に提出するが、そのとき道真は遣唐大使の職にあり、副官である遣唐副使に任ぜられていたのが、ほかならぬ紀長谷雄である。

菅原道真や紀長谷雄は、漢語音に通じていたはずである。長谷雄の子である淑望も、漢語音で漢文を読む教育を受けていたことであろう。平安時代、朝廷は漢文教育機関・大学寮を設置し、そこには音博士という、漢語音を教授する役職が設けられていた。音博士は、はじめは漢語の母語話者が担当していたが、のちに日本人がこれに任ぜられるようになる。大学寮で学ぶ者は、基本的に漢語音を習得していたのである。ちなみに、紀長谷雄は大学頭を務めたことがあり、淑望も後年、大学頭となる。

10世紀後半ごろに成立したといわれる『うつほ物語』をひもとくと、蔵開中の巻に、藤原仲忠が帝に命ぜられて、漢文に訓点を打った上、「ひとたびは訓」、まず訓読し、「ひとたびは音」、次に音読をしている場面がある。『古今和歌集』撰進ののち、この場面と同じように、時の帝・醍醐天皇が真名序の音読を所望したとしても、紀淑望には応える用意があったであろう。

千夜を八千夜に……

本稿を書くにあたって、わたくしは『古今和歌集』真名序の全文をノートに筆写し、平仄と現代中国語音とを書き込んでいった。……仄平平平平仄、仄平平平平平、……平仄の秩序が、目の前に繰りひろげられてゆく。中国語で発音してみる。すると、こんな想念がよぎる。この文章の平仄の秘密に気付いた者は、自分だけではないか? この文章を現代中国語で発音したのは、自分が初めてではないか? まさかそんなはずはあるまい。しかし、平安の世の雲の上人が、ある日宮中の庭に埋めたタイムカプセルを、自分がいま掘り出していることは、まぎれもない事実だ……。

やがて真名序も終わりに近づくと、こんな文が現れる。「臣ら、詞は春花の艶少なきに、名は秋夜の長きを窃めり(臣等、詞少春花之艷、名竊秋夜之長)」。「臣ら」とは『古今集』撰者の紀貫之らを指し、淑望は彼らに代わって序文を草しているのであるが、『古今集』全体にせよ序の文章にせよ、「言葉は春の花のような艶めきを欠くにもかかわらず、虚しき名を秋の夜のごとく長くとどめている」という謙遜は当たらない。いま一度、真名序冒頭の一節を見返せば、そこに用いられている文字は、新字に直せばいずれも常用漢字に含まれるものばかり、令和の世の人々に読ませるために書かれたかのようである。平易な文字や単語をもとに、かくもうるわしい文章を仕立てあげた作者は、決して凡手と言うことはできない。

書き飛ばされたのではない、選び抜かれた言葉。読み流すことを許さない、濃密な言葉。そのような言葉を恋うてやまぬ者にとって、時として織り込まれる典故や難字・難語も何の妨げになろう。ひとたび「春花の艶」に出会ったならば、「秋の夜長」の千夜・八千夜、読み続けたとしても飽くことはない。

注

- 鈴木虎雄[著]興膳宏[校補]『駢文史序説』(研文出版、2007年)p.13。

- 声調の名称は、「ヘイセイ」「ジョウセイ」「キョセイ」「ニュウセイ」と読むこともある。すぐ後で説明する「仄声」も、「ソクショウ」「ソクセイ」両方の読み方がある。どう読むかは好みの問題である。

- 声調の数は古典中国語と現代標準中国語ともに四つであるが、その内実は異なっている。たとえば標準中国語に入声は存在しない。広東語など南方の方言はいまなお入声をもっているが、標準中国語に「つまる音」はないのである。音の高低や上がり下がりの型も昔と今とでは異なっていたと考えられている。

- ここに示した漢字文は、漢文(古典中国語)としては意味が通らない。漢文として意味が通るようにするためには、各文の後半を「涅槃之雲掩之。(涅槃の雲 これを掩ふ)」「無一人能驚之者。(一人の能く之を驚かす者なし)/能驚之者、未之有也。(能く之を驚かす者、未だこれ有らざるなり)」などとせねばなるまい。

- カーリダーサ[著]辻直四郎[訳]『シャクンタラー姫』(岩波文庫、1977年)p.106。引用の際、改行・一字空けなどの処理を施した。ちなみに、「亦復是の如し(亦復如是)」は仏典漢文で用いられる表現で、『般若心経』にも現れる。

過去の連載記事

(中国文学万華鏡)「お口上は」

『論語』の言葉をどう受けとめるか

2025年11月4日

対聯

中国の短詩型文学

2025年7月1日

万歳万歳万々歳!

「賛」について

2025年3月3日

日本語ラップは七言絶句の夢を見るか?

【対談】いとうせいこう×三村一貴

韻文の変転と普遍をめぐる対話

2025年1月6日

春花之艶・秋夜之長

駢文について

2024年11月1日

言の葉の四つ辻

典故について

2024年9月2日

Logophilia

再び「賦」について

2024年7月1日

勧善懲悪・勧百諷一

「賦」について

2024年5月1日

「虞兮虞兮奈若何」

手向けの歌

2024年3月1日

「未覚池塘春草夢」

詩の百面相

2024年1月5日