農業と自然の関係を考えるとき、まず前提としなくてはならないのは、ひとくちに「農業」といっても、どこで、どのように、どんな作物を栽培するかによって、そのあり方は大きく異なるということです。農業は人間の歴史の中でも最も古い営みで、時代とともにそのあり方が大きく変化してきました。また、高原でも海岸でも山間でも湿地でも平野でも都市部でも、世界のありとあらゆる地域で農業は行われています。さらに、どんな作物をどんなふうに栽培するか、によっても違います。山間の小さな田んぼで手作業で無農薬のコメを作るのも農業ですし、地平線まで広がる畑で大型機械を使ってダイズを栽培するのも農業です。あるいは、自分の家族が食べていくために庭先の農地に多種多様な農作物を栽培するのも農業なら、グローバル産業に組み込まれたコーヒーのモノカルチャー(単一栽培)も農業です。農業のこのような多様性は、前回までの「都市」とは違う点です。

今回は農業と自然について考えていきますが、当然、農業のあり方によって、自然との関係は大きく変わります。本来なら一つの記事では収まらないほど論点が多いテーマですが、できるだけ簡潔に、でもさまざまな観点から農業と自然の現在と未来について述べていこうと思います。

自然を守る農業がある

私は、千葉大学での講義や高校生や市民向けの講座で、農業と自然との関係について話す機会が結構あります。そこでは、まず聴衆の方々に、「農業と自然との関係はなんとなく良いと思うか、それともなんとなく悪いと思うか」を聞くことにしています。聴衆にもよりますが、良いと思う人と悪いと思う人は、おおむね半分ずつになります。では実際、農業が生物多様性に与える影響はどちらでしょうか。答えは、「どちらでもありうる」です。

まずは、農業を行うことが生物多様性にプラスに働く場合を説明しましょう。農業が生物多様性の維持に大きく貢献している地域のひとつが、私たちが住む国、日本です。日本の農村景観は国土の4割を占め、そこには絶滅危惧種の約半数が分布します(1)。こういった絶滅に瀕した生物は、農業という営みがなければ存続できません。しかし、なぜ日本では、多くの絶滅危惧種が農業に依存しているのでしょうか。それは農業と自然の関係の、歴史的な変遷が大きく関わっています。

日本の伝統的な農地は、稲作を行う水田を中心に、ウシやウマなど労働用の家畜の餌や肥料として使う草地(=草原生態系)、薪や柴など燃料を得るための雑木林(=森林生態系(2))、水路やため池(=湿地生態系)など、多様な生態系がモザイク状に集まっており、これがひとつの景観をなしています。このような景観は里地里山と呼ばれ、草刈り、柴刈り、水路やため池の泥上げなど人間の管理によって維持されます。人の手が加えられた自然という意味で、二次的自然とも言われます。かつてはこのような景観が日本中に広がっていました。

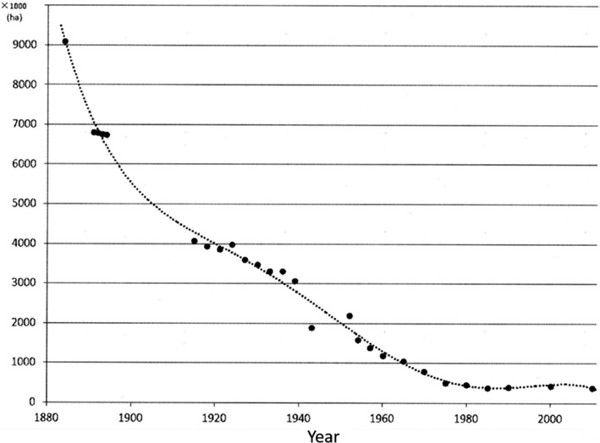

しかし、高度経済成長期になると、この景観が一変します。化石燃料を利用した電気やガスが普及し、森林からの燃料需要は減少しました。化学肥料と農業機械の普及で、労働用の家畜の需要も減少しました。また、農業生産を効率化するための基盤整備の一環で近代的な用水路などが整備され、ため池や水路などの湿地生態系も減少しました。さらに、産業構造の変化と減反政策によって、水田自体も徐々に減少していきます。その結果、日本中の農地景観は様変わりしました。多くの農地景観から雑木林はなくなり、より遷移が進んだ鬱蒼とした森林になりました。また草原生態系や湿地生態系も激減しました(図1)。それらの生態系に依存する生物は住処を失い、いまや絶滅の危機に瀕しています。

図1 日本の草原の変遷。小椋(2012)より

このような状況の中で、現代の農家が維持する二次的自然は、多くの生物の最後のよりどころになっています。現代でも、農家は田畑の中で作物を栽培しているだけではありません。農業を行うには、畦畔など農地周辺の草刈りや道路の整備、ため池や用水路の泥上げなど、さまざまな作業が必要です。このような農業に付随する管理が田畑の周りに二次的自然を生み出し、ここが生物たちにとって貴重な生息地になっているのです。特に、田畑のサイズが小さく、さまざまな生態系がモザイク状に集まっているような中山間地域の農地ほど、生物多様性への貢献が大きいと言われています。

しかしいま、日本中、とくに中山間地域の小規模な農地で耕作放棄が進んでいます。耕作放棄された田畑は、湿地や草原にはなりません。数年で藪となり、10年もたてば樹々が生い茂ります。消えるのは田畑だけではありません。農業という営みが消えると、農業に付随する管理によって維持されていた、周囲の草地や水路、ため池もなくなっていきます。日本中で進む農業の衰退は、日本の生物多様性にとっても大きな危機であると言えます。こういった認識は、国家レベルでも意識されるようになってきました。たとえば、2010年に策定された「生物多様性国家戦略」でも、農業の近代化と衰退による里地里山の減少が、生物多様性の衰退の大きな要因のひとつとして明記されています。

このような日本の農業と生物多様性の関係は、地道な生態学的な調査によっても裏付けられています。たとえば、東京都市大学の内田圭さん(当時、神戸大学)らによる先駆的な研究があります(3)。この研究では、兵庫県の中山間地域31地点124ヵ所の水田を対象にして、周囲の草地の植物と昆虫が調査されました。対象とした水田は、放棄されて3~15年の放棄地、伝統的な小さな区画の水田、12~31年前に基盤整備され大きな区画になった近代的な水田の3タイプに分けられます。内田さんらは、4月から9月にかけて毎月1回、すべての調査地点で植物と昆虫の調査を2年間行いました。その結果、放棄された水田では、草原性の植物と昆虫の多様性が大きく低下することがわかりました。分類群によっては、放棄地の多様性は、近代的な水田よりも低いことすらありました。農業の衰退が生物多様性の低下に直結することが、明確に示されたと言えます。

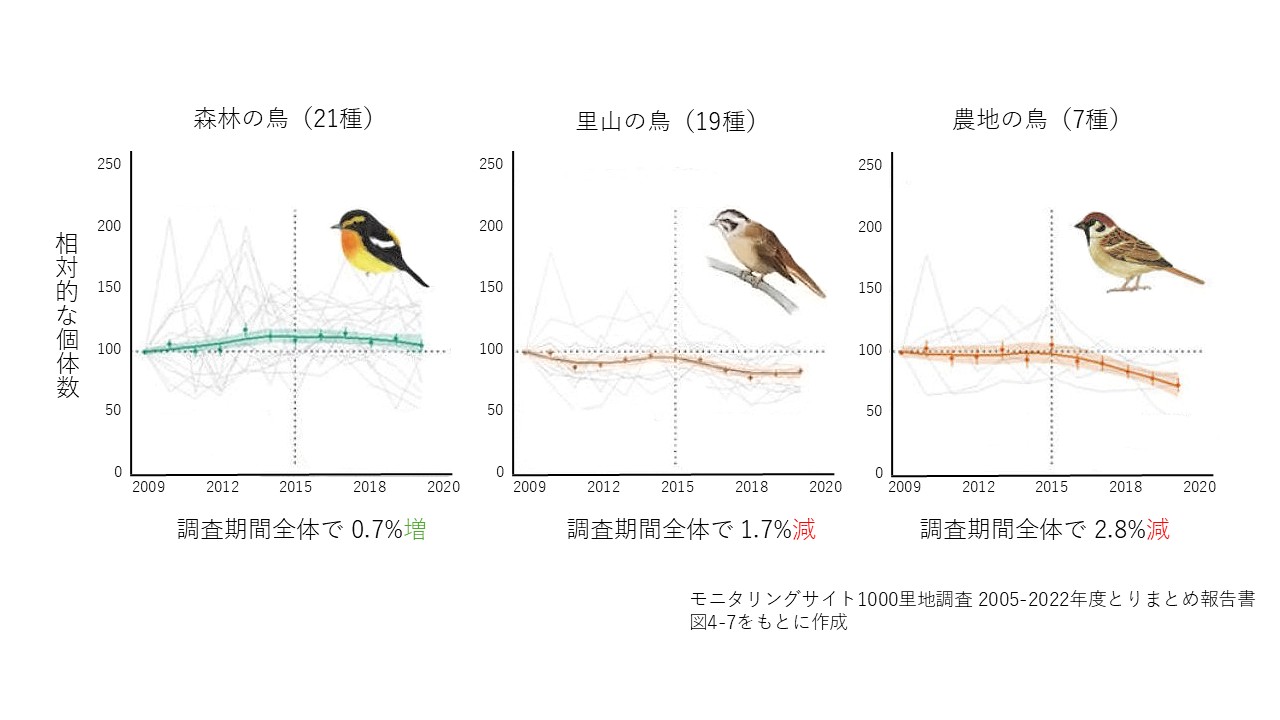

広域の生物調査からも、農業の衰退が生物多様性にもたらす影響が明らかにされつつあります。「モニタリングサイト1000」という調査プロジェクトがあり、その調査結果の一部が2024年10月に公開されました(4)。図2に示すのは、日本全国119地点の鳥類47種について、2009年から2020年の個体数の変化を可視化したものです。森林性の鳥類はあまり変化していない(+0.7%の微増)のに対して、里山や農地周辺の草地に依存する鳥類は大きく個体数を減らしていたのです(里山では-1.7%、農地周辺では-2.8%)。この結果は、日本中で二次的自然が減少していることの反映だと考えられています。ちなみに、「モニタリングサイト1000」は、数千人の市民が調査員として参加する環境省のプロジェクトで、全国約1000ヵ所の陸域・水域において生物多様性の長期的変化を記録・分析し、保全施策に資する科学的データを収集しています。

図2 生息環境ごとの鳥類の個体数の経年変化。日本全国119地点の鳥類47種について、2009~2020年に得られた記録個体数データを分析したグラフ。

農業が生物多様性を維持するという関係は、もちろん日本だけではありません。韓国にも、「マウル(마울)」と呼ばれる水田を中心とした農村景観が存在します。中国にも、世界農業遺産に認定されるような伝統的農業景観を持つ農村地域があります。ヨーロッパも、畑や放牧を中心とした伝統的な農業が維持するモザイク状の景観があります。

ヨーロッパでの研究でも、こういった伝統的な農地が放棄されると二次的自然に依存する生物は減少することが報告されています。たとえば、バルカン半島4ヵ国で農地の変化が鳥類の多様性に与える影響を調べたところ、農地が放棄された地域では草原性の鳥が著しく減少していました(5)。ヨーロッパや東アジアは、古くから大規模な農業が行われてきた地域です。そういった地域では、農業という営みに依存する生物がたくさんいます。そのため、農業が衰退することが生物多様性の危機に直結するのです。

農業は生物多様性の最大の脅威である

ヨーロッパや東アジアの一部の地域では、農業という営みが結果的に生物多様性に貢献していることがお伝えできたかと思います。しかし、このような関係は、地球全体に当てはまるわけではありません。むしろ、例外です。というのも、地球全体というマクロな観点からみると、農業こそが生物多様性を減少させる最大の脅威だからです。

まず、農業は、地球の陸地に占める面積が桁違いに大きい人間活動です。地球全体で約150億ヘクタールの陸地があります。このうち、氷河、砂漠、塩性平原など非常に厳しい環境を除くと、人間や多くの哺乳類の生存に適した土地は約100億ヘクタールになります。人類が農業を始める前は、この100億ヘクタールのうち、ざっくり約半分が森林、もう半分が草原でした。人類は1万年以上前に農業を発明し、森林と草原を切り開きながら農地を拡大し、人口を増やしてきました。現在までに、生存に適した土地100億ヘクタールのうち半分近くを、農地に転換しています。50億ヘクタールの森林や草原を、農地に変えてしまったのです。ちなみに、都市として利用しているのは1億ヘクタール程度です。

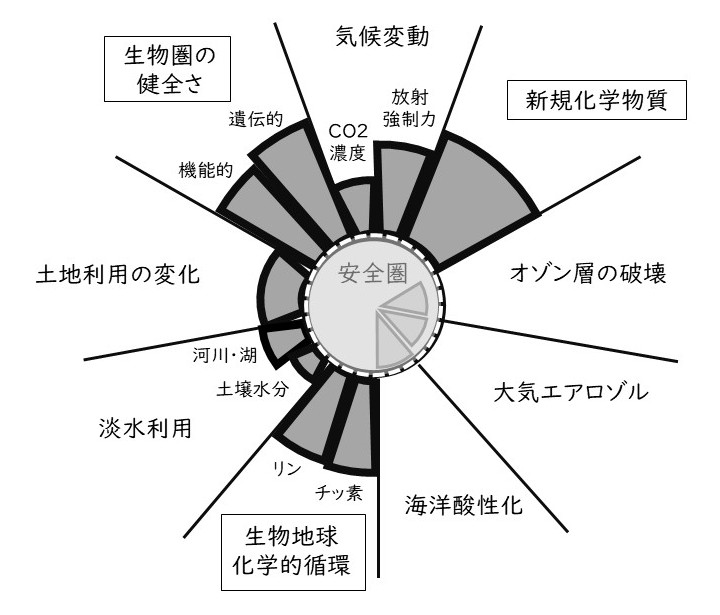

このように陸上の広大な生態系を破壊して作られた農地は、陸域の生物多様性の最大の脅威となります。農業は絶滅危惧の両生類、爬虫類、哺乳類、鳥類の50~75%の脅威となっており、これは他のどんな人間活動よりも大きな脅威です(6)。そしてその脅威は陸域だけにとどまりません。さまざまな人間活動による環境負荷が、地球システムの安定性をどれくらい脅かしているかを示す指標として「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」というものがあります(図3)。

図3 プラネタリー・バウンダリーの概要。地球の環境領域ごとに人間の影響度を可視化した図で、中心から長く伸びた領域ほど影響が大きくリスクが高いことを示す。四角で囲った項目は、特にリスクが高い領域。

特に大きく限界を超えている環境要素として、生物圏の健全さ、新規化学物質、生物地球学的な循環があります。このどれもに農業が深く関わっています。生物圏の健全さとは生物多様性のことで、農業が最大の脅威です。新規化学物質とは自然界に存在しない、または人為的に大量に放出される化合物のことで、農業によって使用される毎年数百万トンの農薬がこれにあたります。生物地球的な循環とは、窒素やリンなどの元素が自然界で循環する仕組みのことで、農業における化学肥料の使用により、河川や湖沼、沿岸域の広範囲にわたる富栄養化を引き起こしています。さらに、土地利用の変化や淡水利用、気候変動という環境領域も、世界の農業から多大な影響を受けています。土地利用の変化を引き起こす最大の要因は農地の拡大ですし、淡水に関してはその70%以上が食料生産による利用です。加えて言えば、気候変動を引き起こす温室効果ガス排出量の3分の1近くは農業食品システム(農業の生産・流通・消費)由来です。地球の生物的環境と物理的環境の悪化の両方に、農業が深く関わっているのがわかります。

さらに、農業が地球環境に与える悪影響は、今後も加速的に拡大し続けると予測されています。なぜなら、中国をはじめとして多くの国で、肉や乳製品の需要が拡大しているからです。家畜を育て肉を生産するためには、大量の牧草、ダイズ、トウモロコシなどの飼料が必要です。一般に肉の生産は土地利用効率が悪く、イネやコムギなどの穀物より多くの面積が必要です。たとえば、牛肉や羊肉と穀物とでは、同じカロリーを生産するのに必要な土地は50〜100倍も違います(7)。

じつは、地球の農地の大部分は、人間の食料を生産するためではなく、家畜の飼料を生産するために利用されています。地球上の約50億ヘクタールの農地のうち、75%以上が飼料用の農地(牧草地+飼料用の畑)なのです。地球は、肉を生産するための惑星と言っても過言ではありません。しかし、このような広大な土地を利用して生産している畜産物が供給するカロリーは、世界全体のわずか17%にすぎません。土地あたりの食料生産という観点からは、飼料を使った畜産物は効率が悪い食料です。一方で、国が発展して社会が豊かになると、人々は肉をたくさん食べるようになります。そのため、これから多くの国や地域で社会が発展すると、肉食の需要が高まり、これまでより多くの農地が必要になると予想されています。実際、熱帯雨林を切り開いてできた農地の多くが、大豆畑や牧草地に生まれ変わっています。

もうひとつ、農地が拡大する要因は「エネルギー」です。社会が発展すると、一人当たりの消費電力や燃料が増大します。20世紀後半までは、化石燃料と原子力が増大するエネルギー需要を賄っていましたが、現在では気候変動対策として再生可能エネルギーがそれにとって代わりつつあります。作物の一部も、再生可能エネルギーです。トウモロコシやサトウキビはバイオエタノール、ダイズやアブラヤシ(パーム油)はバイオディーゼル、つまり燃やしてエネルギーを得る燃料としても栽培されています。日本にいるとほとんど実感できませんが、これらバイオ燃料への需要は、凄まじい勢いで増加しています。すでにサトウキビの約22%、トウモロコシの16%、油糧作物(ダイズ、ナタネ、パーム油)の15%は燃料として栽培されています(8)。すでに世界の耕地面積の2%に当たる1億ヘクタールがバイオ燃料の栽培に使われており、2030年にはこれが2倍になる見通しです(9)。バイオ燃料は、食用や飼料とは異なる全く新しい需要です。つまりバイオ燃料への需要が増えることは、そのぶん農地を拡大させ、生物多様性の損失に直結します。気候変動という地球環境課題のための対策が、生物多様性の損失という別の地球環境課題に悪影響を与えているわけです。

(後編へ続く)

図版出典

図1 小椋純一(2012)『森と草原の歴史――日本の植生景観はどのように移り変わってきたのか』、p.206, 図3を引用

図2 「モニタリングサイト1000里地調査2005-2022年度 とりまとめ報告書」図4-7をもとに作成。

図3 Stockholm Resilience Centreの資料(2023年)の図をもとに作成。

注

- 日本の里地里山の調査・分析について(中間報告。環境省)(https://www.env.go.jp/nature/satoyama/chukan.html)

- 特に、薪炭採取や草地管理などの持続的利用によって、自然遷移が中断され維持されてきた森林を二次林・里山などと呼ぶ。

- Uchida, K., & Ushimaru, A. “Biodiversity declines due to abandonment and intensification of agricultural lands: patterns and mechanisms.” Ecological Monographs, 84(4), 637-658(2014).

- 「モニタリングサイト1000里地調査2005-2022年度 とりまとめ報告書の公表」(https://www.nacsj.or.jp/media/2024/10/42010/)

- Sylvia Zakkak, et al., “Assessing the effect of agricultural land abandonment on bird communities in southern-eastern Europe,” Journal of Environmental Management. 164, 171-179(2015).

- Maxwell, S., Fuller, R., Brooks, T. et al. “Biodiversity: The ravages of guns, nets and bulldozers.” Nature 536, 143–145 (2016).

- J. Poore, T. Nemecek, “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers.” Science 360,987-992(2018).

- Joseph Glauber and Charlotte Hebebrand, “Food versus Fuel v2.0: Biofuel policies and the current food crisis.” IFPRI Blog: Issue Post, April 11, 2023.

- OECD/FAO (2022), OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en.