農業とはどのような営みかを扱った本稿。前編では、農業は環境保全にとって最大の脅威であることや、世界で生産される農作物の大部分は家畜の飼料として作られていることなどを紹介しました。農業を、環境を大切にしながら持続可能な形で営む道はあるのでしょうか。

迫られる農業の大転換

このように、地域によっては生物多様性に貢献する農業ですが、地球全体でみると生物多様性に対する最大の脅威です。現在、世界の政治・経済はネイチャー・ポジティブ、すなわち生物多様性の保全と回復に向けて大きく動き出しています(第1回を参照)。農業は、生物多様性に最も大きな影響を与える産業として、大転換を迫られています。

ほぼすべての人間は農産物を食べて生きているので、現代社会は農業なしには成立しません。私たちは多種多様な食を通じて世界の生物多様性に大きな影響を与えています。毎日食べる米や野菜の多くは国内産だと思います。しかし、肉はどうでしょうか。肉を生産するには飼料作物が必要で、国産の畜産物でも、食べているエサの多くはアメリカやブラジルで生産されたダイズやトウモロコシです。あるいは食用油。これはカナダで生産されたナタネ油や、アメリカで生産されたダイズ油で構成されています。お菓子やジュースもそうです。多くのスナック菓子にはアメリカ産のトウモロコシや東南アジア産のパームオイルが使われているでしょう。清涼飲料水のぶどう糖果糖液糖の多くは、アメリカ産トウモロコシを加工したものです。ビールやワイン、タバコやコーヒー、チョコレート、こうした嗜好品のほとんどが世界中の農地で生産された農産物です。さらに、国産の米や野菜であっても、海外の農産物と密接な関係にあります。持続的な農業に必要な堆肥は、米や野菜を生産するため日本だけで毎年数千万トン利用されています。この多くは、アメリカやブラジルで生産された飼料を食べた畜産物の排泄物が原料です。グローバルな食料生産システムには、生産、加工、流通、販売に国を問わず多くの企業が関わっています。

さらに農業が関わるのは食品ビジネスだけではありません、農産物は多種多様な製品の原料となることで多くの産業と密接に関わっています。農業と縁がなさそうな自動車産業で考えてみましょう。自動車のタイヤには天然ゴムが使われており、これは東南アジアのゴム園で生産されています。高級車の内装にはレザーシートが使われますが、これは多くの場合ウシの皮です。燃料にも農産物が入っています。日本以外の多くの国では、気候変動対策としてガソリンにバイオエタノールが混入されています。その量は、今や年間1億キロリットルを超え、混合率は世界平均で8%にも達しています。バイオエタノールの原料は、トウモロコシやサトウキビです。他にも、アパレル産業は綿花や羊毛がなければ成立しませんし、家具産業も家畜の皮や羽毛を利用しています。

いま、農産物を使ったビジネスをする世界中の大企業が、生物多様性や気候変動リスクへの対応として、農業との関係を見直そうとしています。まずは自社の原料がどこで生産されたものなのか、サプライチェーンをきちんと把握する作業に取り掛かっています。国内の農産物ではそれが容易かもしれませんが、海外、特に途上国で生産された農産物の多くは流通の過程でいくつもの仲介業者を挟むため、生産地を特定するのが困難です。そのあとで、それらの生産地の環境負荷を定量化しようとします。自然保護区内の農地で生産された農産物はないか、肥料や農薬は規制の範囲で使われているか、企業はそういったことを調べる必要があります。さらに、リスクの高い農地が特定されたら、農業の環境負荷を低減するために、企業と生産者が一体となって農法の改善に取り組みます。

農業がビジネスの核にある食品・飲料企業は、自社の農産物生産の環境負荷を低減するため大きな資金を投入することを公表しています。たとえば世界最大の食品企業であるネスレは、自社のサプライチェーンにおける農業の持続可能性を高めるために2030年までに10億ドル以上の投資を行うことを公表しました。たとえば、コーヒーやカカオ農家に対してアグロフォレストリー(多様な樹種の中で行う農業)の技術支援を行い、生物多様性の保全と生産者の収入向上を両立させる試みを推進しています。

企業だけでなく、各国の政府・行政も農業の環境負荷低減を推進するためさまざまな方策を打ち出しています。EUは「農場から食卓まで戦略(Farm to Fork Strategy)」を掲げ、化学合成農薬や化学合成肥料を禁止する有機農業の拡大を中心として農業の転換を進めようとしています。一方、アメリカはEUとは異なる戦略をとっています。アメリカでは、有機農業の拡大ではなく、「環境再生型農業(regenerative agriculture)」と言われる農法の推進に力を入れています。これは、土壌の健康を改善し、炭素隔離を促進することで気候変動対策と生物多様性保全を両立させる農法です。具体的には、カバークロップ(1)、不耕起農法、輪作などを奨励し、土壌の有機物を増やしつつ農業の生産性を維持・向上させようとしています。

もちろん日本も、農業の環境負荷低減のために、農業政策の方針を大きく転換させました。2021年、農林水産省は「みどりの食料システム戦略」を公表し、食料システムの持続可能性を向上させるための方針を提示しました(2)。これはEUの方針を参考としており、有機農業の拡大を中心とした政策です。たとえば、2050年までに有機農業を全農地の25%にまで拡大することが明記されています。2024年の時点で、日本の耕地面積のうち有機認証を受けた農地は0.5%に過ぎず、過去10年かけて0.2%程度しか増加していないことを考えると、かなり大胆な目標を掲げていることがわかります。

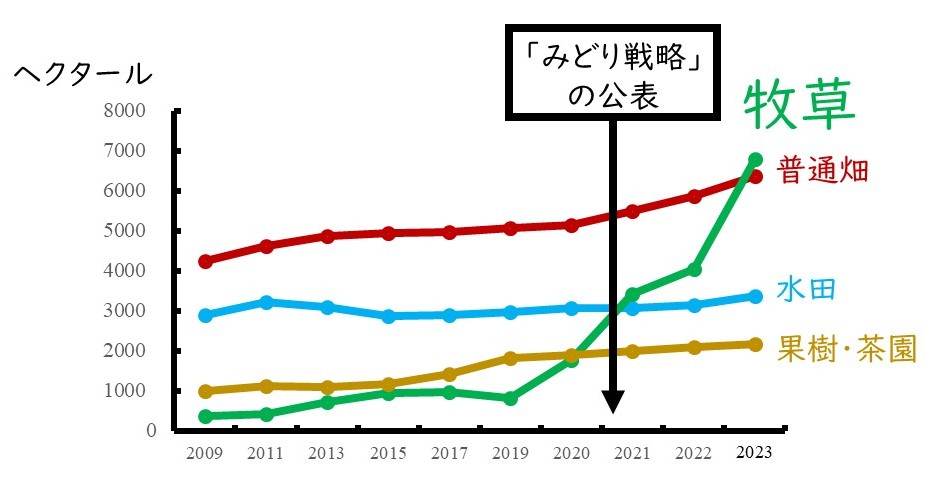

行政が農政の方針を公表することで、実際に農業が変化する兆しがみえています。農水省の統計をみると、みどり戦略が公表される前後から、特に牧草の有機農地の面積が急増していることがわかります(図1)。都道府県別のデータから北海道のみで増加していることもわかります。おそらく牧草の栽培は無農薬や無化学肥料でも行いやすいので、有機転換する農家が多いのでしょう。普通畑という区分でも微増していますが、これも無農薬・無化学肥料で栽培しやすいサツマイモが牽引している可能性があります。一方で、日本の農地面積の半分以上を占める水田稲作ではほとんど増えていませんし、農薬がないと病害虫の管理が難しい果樹や野菜も増えていません。また牧草で急増しているとはいえ、これでも牧草の全面積の1%程度です。なかなか、目標達成への道は険しそうです。

図1 日本の有機農地の用途別推移

このような農業政策の転換には、当然ながら地道な研究の裏付けがあります。有機農業をはじめとした環境保全型農業は、生物多様性によい影響を与えます。たとえば、世界中で行われた数百の研究をまとめて解析した論文では、有機農業は、慣行農業(従来の農業)に比べ農地周辺の生物の種数や個体数が3割程度高く、土壌に蓄積される炭素量も1割程度高いことが示されています(3)。ただし有機農業では、農薬や肥料の使用に制限がかかるため、農産物の収穫量が平均で2~3割減少します。

日本でも、水田稲作を中心に、有機農業と生物多様性との関係がよく調べられています。2013年から2017年にかけて日本全国28地点の水田1074ヵ所で生物多様性を調査した農水省のプロジェクトがあります。農水省の研究機関である農研機構の研究者らは、有機農地、特別栽培農地(化学肥料・農薬を5割以上削減)、慣行農地にいるさまざまな生物を定量化しました。分析の結果、有機農業では、在来の希少な植物、トノサマガエル、アシナガグモ類、アカネ属トンボの多様性が高いことがわかりました(4)。さらに、同じく農研機構の研究者らによる、有機農業をはじめとした環境保全型農業が、各分類群の生物に与える影響を整理した研究があります。この論文では、日本中の水田を対象に行われた273件の研究事例を取りまとめ、その傾向をまとめています(図2)。この研究によると、たとえば有機農業は植物、無脊椎動物、鳥類の多様性を増やす証拠がある程度確立していると言えます。有機農業は周辺の生物に優しいのです。

図2 さまざまな環境保全的手法が生物多様性に与える影響

有機農業は常に環境に優しいのか?

有機農業をはじめとする環境保全型農業が、農地周辺の生物多様性によい影響を与えることは膨大な科学研究に裏付けられています。また有機農業を行うことが土壌炭素量を増やすこともわかっており、気候変動対策の観点からも低環境負荷と言えます。このような科学的な証拠に基づいて、日本やEUでは、環境保全型農業を政策として大規模に推進しはじめました。しかしながら、最近になって、環境保全型農業の推進が世界の生物多様性を減少させるという懸念が、NatureやScienceという影響力の強い科学誌で相次いで指摘されています(5)(6)(7)。環境に優しいはずの環境保全型農業が、環境を破壊する。これはどういうことでしょうか?

有機農業の核は、化学合成農薬と化学合成肥料を使わないことです。それゆえ病害虫の被害を受けやすく、場合によっては成長のための肥料が不足し、平均すると収量が低下します。収量が低下するということは、同じ量の農産物を生産するためには、より多くの農地が必要になります。そのため有機農業を慣行農業と比べると、面積当たりの環境負荷は少なくなりますが、農産物当たりの環境負荷はあまり変わらないのです(8)(9)。

EUや日本などの先進国で有機農業が推進され農産物の供給が減ると、不足した農産物は輸入によって賄おうとします。そうすると、農産物を生産する国(多くは生物多様性の高い途上国)は、増産のために農地を拡大します。これは、先進国の農業の環境負荷を低減する取り組みが、途上国の環境を犠牲にすることを意味します。

たとえばEU圏では1989~2014年にかけて有機農地面積が50倍にも増え、森林面積も9%拡大しましたが、一方で農産物の輸入を通してインドネシアやブラジルなど世界で最も生物多様性が高い熱帯雨林を1100万ヘクタール以上も破壊したと推定されています(10)。いまや、EUの有機農地の割合は10%に達しますが、一方で毎年約1300億ユーロ(20兆円)分もの膨大な農産物を輸入しています。今後もこのままEU圏内で有機農業が大規模に推進されると、ますます多くの食用農産物の生産が減少するでしょう。ここに、世界的なバイオ燃料需要も重なれば、途上国の農地はさらに拡大されてしまいます。このような、ある地域(多くの場合、先進国)で自然を守ろうとする取り組みによって、他の地域(多くの場合、途上国)に悪影響を移転することは「生物多様性リスクの漏出」と言われ、最近とくに懸念されるようになってきました(7)。

日本のみどり戦略も、EUと同じように「生物多様性リスクの漏出」が起きる懸念があります。実際、複数の影響力のある論説で、日本のみどり戦略がもたらす生物多様性へのリスクが名指しされています。日本は食料自給率が低く、特に飼料作物の輸入比率が高い国です。そうした中で、みどり戦略の公表によって牧草の有機転換が起きつつあります。牧草地が有機に転換すると、牧草の生産量が低下するでしょう。そのため、このまま牧草地で大規模に有機転換が進むと、海外からの輸入飼料が増加するかもしれません。日本の食生活において、生物多様性への負の影響が最も大きい食品は、海外の輸入飼料を食べた畜産物です(11)。そのため、有機推進によって日本国内の牧草生産が低下し、海外からの輸入飼料がふえることは、生物多様性への負の影響を海外に移転することを意味します。これはまさに「生物多様性リスクの漏出」です。

学術論文で発表された科学的知見や科学者による問題提起は、世界中ですすめられている気候変動や生物多様性対応の潮流に強い影響力を持ちます。そのため、「生物多様性リスクの漏出」への対処は、今後各国の環境政策における大きな課題となるかもしれません。農産物輸入による生物多様性への負荷が大きな日本は、特に強い対応を迫られる可能性があります。

じゃあ、どうしたらいいのだろう

農業と自然の関係は複雑です。先進国で環境に優しい農業が推進されると、社会経済システムを介して、途上国の自然を破壊する。また、ある地域では農業の拡大が生物多様性を減少させる一方で、ある地域では農業の衰退が生物多様性を減少させる。農業がなければ人類は存続できない一方で、農業によって地球環境は限界を迎えつつある。このような途方もなく複雑で大きな問題を前に、私たちはどうしたらいいのでしょうか。

まずは、この複雑さ、多様さを受け入れることが大事です。ここまで述べてきたように、ある地域で有効な解決策が、違う地域に害をなすこともあります。あるいは、小規模に進めているときにはよい方法が、大規模になると反対の効果を持つこともあります。これを行えばすべて解決という銀の弾丸的発想の政策が存在しないことを受け入れ、各地域の人間社会と自然の状況に合わせてよりよい方法を地道に考え、少しずつ改善しながら実施していく他にありません。

このような、農業と自然の複雑な関係を解決するのに、生態学の知見や手法は欠かせません。たとえば、日本政府が有機農業への転換を通して、国内の農業の環境負荷を低減させたいと考えているとしましょう。生態学やその関連領域では、異なる空間スケールを統合して扱う手法や、自然と人間社会の価値観の妥協点を探り合意形成を模索するアプローチが発展しました。これらは、農業と自然の複雑な問題の解決に役に立つかもしれません。たとえば、どこで有機農業に転換すると生物多様性への利益が大きいでしょうか? 有機農業への転換がどれくらい生物多様性に利益をもたらすかは農地の場所に依存します(12)。周囲に森林や湿地が多い中山間地域のようなモザイク的景観の農地はもともとの生物多様性が高く、慣行農業でも有機農業でも大きな差がありません。一方、大規模な水田地帯はもともとの生物が少ないため、有機転換することで利益が大きいと期待されます。この観点からだけでは、大規模な水田地帯で有機を推進すべきという結論になります。

しかし、生物多様性だけのために、有機農業に向いている場所を考えるわけにはいきません。農業生産を考慮すると、どうなるでしょうか? 高い生産性を持つ大規模な水田地帯で有機農業に転換すると収量が大きく低下し、「生物多様性リスクの漏出」が生じえます。一方で、中山間地域では農業の衰退が生物多様性の脅威となっています。であるならば、中山間地域では、有機などの低環境負荷・低収量の農法で広い面積の農地が維持できれば、営農による生物多様性への利益が期待できます。高い生産性を持つ水田地帯では、生産性を維持しつつ有機農業とは別の環境負荷低減方法を推奨する方がよいかもしれません。どこで、どのような農業に転換すると、どれくらいの生物多様性への利益が期待できるのか、農業生産への影響はどうなるのか、複数の広域での影響評価を重ね合わせてマッピングするのは景観生態学が得意とする分野です。

さらに、農業従事者は転換に応じてくれるのか?という視点も大事です。当然ながら、このような農法の転換は、農業者の意思決定に委ねられます。どういう地域の農業者がどういう選択肢を好みやすいのか、それを生物多様性や気候変動への利益の地域性と合わせて分析することで、農業の転換を、効率的に包摂的に進めることができるはずです。

最後に、農業と環境に関わる未知のリスクにどのように対処したらよいでしょうか? グローバルな生態-経済-社会システムに組み込まれている農業は、ある地域で実施した手法が、予想しない地域に予想もしない副作用をもたらすことが考えられます。このような不確実性に対処するのには、これも生態学で発展した「順応的管理(Adaptive Management)」という考え方が有効でしょう。順応的管理とは、ある手法や政策を実施するときにはモニタリングを並行して行い、得られた結果や新たな知見に基づいて柔軟に改善を図る手法です。不確実性を前提として学習しながら最適な解決策を模索するアプローチとして、環境保全や資源管理など不確実性が大きな分野で採用されてきました。

農業と自然との関係も不確実性が大きく、まさに順応的管理が適している分野です。「みどりの食料システム戦略」のような不確実で複雑な影響を及ぼす農業政策の実施においては順応的管理が有効です。政策の実施が、農業生産や環境に与える影響を多角的にモニタリングし、その結果や新たな学術的知見に基づいて柔軟に目標を変えることが必要です。「みどり戦略」が公表されて以降に、有機農業を大規模に推進するリスクを指摘する学術論文が相次いで出版されました。これは今後、大きな地球規模の環境課題になる可能性があります。そのため、順応的管理にのっとり、政策を柔軟に修正しながら進める姿勢が求められています。それこそが、みどり戦略の目標である日本の食料システムの持続可能性の向上に貢献するはずです。

図版出典

図1 農林水産省のデータをもとに作成。

図2「水田の生物多様性を高める取組を網羅的な文献レビューから評価」をもとに作成。

注

-

換金用の作物を栽培していない期間に、土壌浸食の防止や土壌への有機物や養分の供給などを目的として栽培される作物。最後は収獲せずに、田畑に鋤きこまれる。日本では「緑肥」と言われることが多い。

- 農林水産省、みどりの食料システム戦略トップページ。「みどりの食料システム戦略」本体。

- Smith, O. M., Cohen, A. L., et al., “Organic farming provides reliable environmental benefits but increases variability in crop yields: A global meta-analysis.” Frontiers in Sustainable Food Systems, 3:82(2019).

- Katayama N, Osada Y, Mashiko M, et al., “Organic farming and associated management practices benefit multiple wildlife taxa: A large-scale field study in rice paddy landscapes.” J Appl Ecol. 56 1970–1981(2019).

- Bateman I., Balmfors A., “Current conservation policies risk accelerating biodiversity loss.” Nature 618, 671-674 (2023).

- Wiebe, R. A., Wilcove, D. S., & Tarnita, C. E., “Trajectories of biodiversity loss and extinction from trade globalization.” Current Biology (Accepted/In press)(2025).

- Andrew Balmford et al., “Time to fix the biodiversity leak.” Science 387,720-722(2025).

- Mondelaers K. et al., “A meta-analysis of the differences in environmental impacts between organic and conventional farming.” British Food Journal 111(10) 1098–1119(2009).

- Hashemi, F. et al., “Organic food has lower environmental impacts per area unit and similar climate impacts per mass unit compared to conventional.” Commun Earth Environ 5, 250 (2024).

-

Fuchs, R., Brown, C., & Rounsevell, M. “Europe’s Green Deal offshores environmental damage to other nations.” Nature, 586(7831), 671-673(2020).

- Ball, T., et al., Quantifying the impact of the food we eat on species extinctions. Preprint (2025).

- Tuck, S.L., et al., “Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis.” J Appl Ecol, 51, 746-755(2014).