都市は、人間社会や経済活動の円滑化を最大の目的として造り出された生態系です。そのため、人間である私たちにとっては、都市はそれなりに快適な環境です。雨が降っても歩きやすい歩道、清潔な居住空間、夜は明るくて安全ですし、長距離を結ぶ車道や線路が整備されています。でも、人間以外の多くの生物にとってはそうではありません。都市を特徴づけるさまざまな性質は、多くの野生生物にとっては激烈な環境変化です。たとえば、湿地生態系の植物にとっては都市の土壌は乾燥しすぎなため、ほとんどの湿地性生物は生きていけません。湿地や草地、森林を都市に改変することで、元の自然生態系にいた生物の多くは絶滅してしまいました。

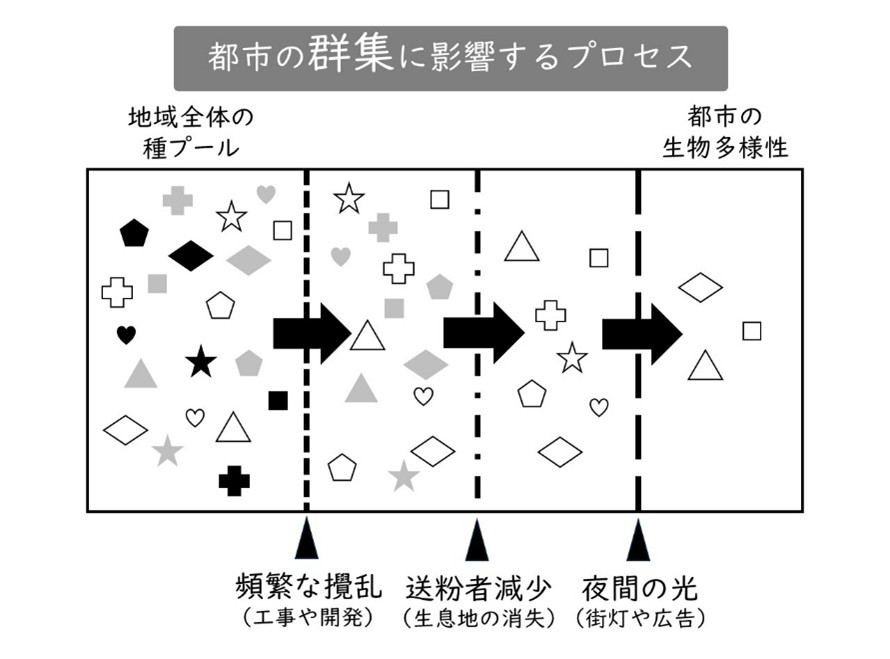

しかし、一部の生物は都市という独特な環境でも生き延びることができ、都市の生物多様性の一部を形作っています。都市でどんな生物が生きているかは、「環境フィルタリング」という群集生態学の考え方を使うと理解しやすいでしょう(図1)。都市には、さまざまな生態学的な特徴があります、たとえば、アスファルトやコンクリートに覆われ地温が上昇する、人工的な夜間光がある、工事や開発によって大規模な攪乱が頻繁に生じる、汚染物質が環境中に放出される、生物多様性が低い、人間がたくさんいる、などです。これらをフィルターとして捉えます。そして、元々いた生物のうち(種のプール)、これらのフィルターを越えられた生物が都市に存在できる、という見方です。この見方をすると、都市に存在できる生物がどれも同じような性質を持っていることが理解しやすいはずです。たとえば、都市の路傍に生えている雑草の多くは、発芽から種子生産が早い(攪乱が多いというフィルターを越えられる)、自殖できる(送粉者が少ないというフィルターを越えられる)という特徴を共有しています。

図1 都市にいる生物群集の特徴を説明する「環境フィルタリング」というコンセプト

環境フィルタリングの考え方は、都市に外来種が多い理由もうまく説明できます。人間が作り出した都市は、地球上どこでも似ています。これはつまり、どの都市でも環境のフィルターは似通っているということです。それゆえ、ある都市で繁栄していた生物は別の都市に運ばれても、その都市の環境フィルタリングをくぐりぬけて外来種として定着しやすいのです。

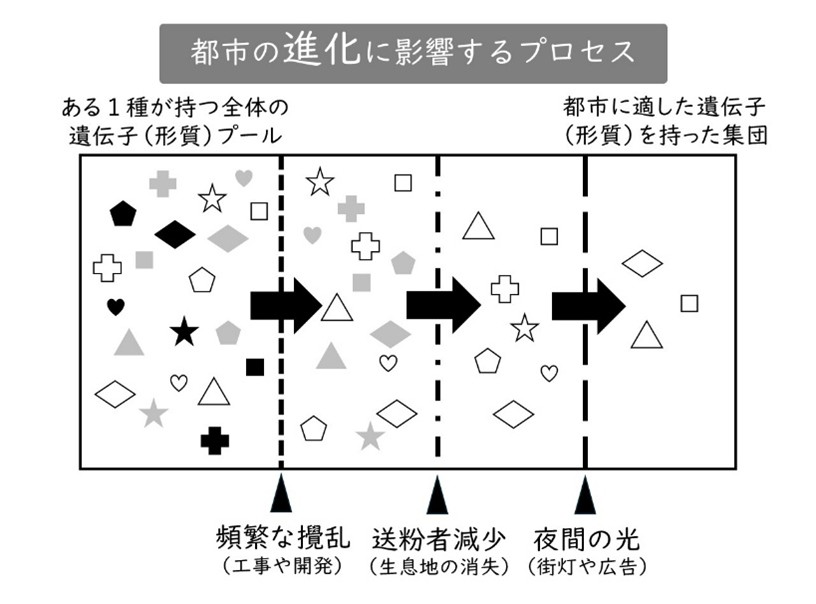

都市環境というフィルターは、ある特定の1種の中の多様な性質を持った個体の中から、特定の性質を持った個体を選び出す働きもします。これ、どこかで聞いた話ではないでしょうか。そう、第3回で説明した「自然選択による進化=適応進化」のプロセスを、違う角度から説明したものです(図2)。都市で起きている劇的な環境変化は、生物種を大きく変化させる(群集への影響)だけでなく、特定の1種の集団としての性質を変化させる(進化への影響)可能性があります。都市で起きている大きな環境変化は、都市の一部の生物に急激な進化を引き起こしています。

図2 「環境フィルタリング」のコンセプトは、都市の生物に起きる適応進化と似ている

今回は、都市で起きている進化について解説します。具体的には、「都市環境の急激な変化によって、適応進化が起きていること」「開発によるすみかの減少によって、偶然の進化が起きやすくなること」「生物多様性保全には、進化の観点がとても重要であること」を紹介したいと思います。

都市で起きる適応進化

死の水域を進化で生き延びた小魚

人間は、都市部の環境をさまざまに変化させてきましたが、なかでも汚染物質の排出は深刻な問題を起こしてきました。有機水銀やカドミウムなどの環境中に排出された汚染物質は、大きな公害問題の原因となりました。そしてもちろん、人間以外の生物にも致命的な影響を与えます。たとえば、高度経済成長期の多摩川は付近から工場排水や生活排水などの汚染物質が流れ込み、生物の姿が消え、死の川と呼ばれた時代もあります。しかし、このような致命的な汚染が起きても、一部の生物は適応進化によって生き延びてきました。

米国東海岸の河口域には、廃棄物による汚染が深刻で浄化が必要だと米国の政府が指定した、スーパーファンドサイトと言われる場所があります。この河口域にはPAH(多環芳香族炭化水素)やPCB(ポリ塩化ビフェニル)などの工業的な汚染物質が高濃度に存在しています。これらの汚染物質は、特に脊椎動物の心血管の発生にきわめて有害に働き、時には致命的になることもあります。魚の胚が一定の濃度のPAHやPCBにさらされると、孵化すらできなくなることもあります。

このような汚染物質は、強力な環境フィルターとして働き、汚染された水域ではほとんどの魚たちが死滅しました。しかし、驚くべきことに、科学者たちは非常に汚染されているはずの水域で元気に泳ぎ回っている魚たちを見つけました。その1種がマミチョグ(Fundulus heteroclitus)と言われるカダヤシ(1)の仲間です(図3)。さまざまな実験の結果、汚染されている地域のこの小魚は、汚染物質の毒性に対して非常に強い耐性を進化させていることが判明しました。通常の数千倍の濃度の汚染物質にも耐えることができたのです。

図3 カダヤシ目のマミチョグ

マミチョグでは、どんな遺伝子の変化が汚染への耐性に関わっているかも解明されています(2)。マサチューセッツ州など北米の大西洋沿岸の特に汚染の激しい水域と近隣の清浄な水域をセットとして、合計4セット(計8ヵ所)から400個体近くを採集し、全ゲノム配列を解析しました。すると汚染に耐性を持つ個体が共通して持っている遺伝的変異が見つかりました。これらの耐性を持つ変異の多くは、汚染物質と結合するタンパクの働きを不活性化させる変異でした。このような変異を持った個体が、汚染物質という環境フィルターをすり抜け、急速に集団中に広まることで汚染への耐性が急速に進化したわけです。

マミチョグで起きた進化は、さらなる展開を見せます。マサチューセッツ州から南に遠く離れたメキシコ湾にも、マミチョグの近縁種が生息しています。このメキシコ湾に面したテキサス州のヒューストン運河は多数の船舶が往来する巨大な港湾ですが、同じようにさまざまな有毒な汚染物質が高濃度に存在しています。この汚染された水域に生きるマミチョグの近縁種も、同じように耐性を進化させていました。さらにゲノムを調べてみると、なんと耐性遺伝子は、大西洋沿岸のマミチョグに由来することがわかったのです。マミチョグはそんなに遠い距離を移動することができませんが、船舶のバラスト水に入って移動させられ、近縁種との間で交雑して耐性遺伝子が広まったと推定されています(3)。

猛毒な環境でも生きられるような変化を起こす適応進化のチカラには感銘を受けます。しかし、これは、人間がどんな環境変化を起こしても、すべての生物が適応によって生き延びられるということを意味していません。当然ながら、環境フィルターを越えられなかった数多の生物は、絶滅しているわけです。マミチョグのゲノム解析の結果は、汚染への耐性遺伝子は、汚染が起きる前から集団中に保持されていたことを示唆しています。つまりマミチョグの適応進化は、たまたまフィルターを越えられる性質を持った個体が集団中にいたおかげだったのです。このようなことは、もともと個体数が膨大で遺伝的多様性が豊富だったマミチョグなど一部の魚だからこそ起こったことなのです。

「鋼鉄の獣」から逃れる方法

次は、都市に生息する「鋼鉄の獣」が起こした進化です。自動車という超高速で移動する鋼鉄の獣は、多くの野生生物に衝突し死をもたらしています。世界で、毎年数億匹の鳥類や哺乳類が自動車事故によって死亡していると推定されています。昆虫でははるかに多くの個体が死んでいます。夏の夜、田舎の高速道路を走ったあと、フロントガラス一面の虫の死骸に辟易した人も多いと思います。オランダで行われた研究ではオランダ国内だけで毎年8000億匹、世界全体で毎年数十兆匹の昆虫が自動車によって死んでいると推定されています(4)。実は、このように膨大な数の動物を殺し続けている「鋼鉄の獣」が、動物の進化を引き起こしたと思われる事例が存在します。

アメリカのネブラスカ州で行われた研究では、自動車事故という自然選択がツバメの翼を短くした可能性が報告されています。サンショクツバメというツバメは、高速道路にかかる橋や高架下に巣を作る性質があります。このツバメを研究していた研究者たちは、車にはねられて死んだツバメを長年収集していました。毎年同じ距離を車で走って、死んだツバメを集めていましたが、年々収集される死体の数が減っているのに気がつきました。たとえば、1983年には毎年20個体ほどの死体が手に入っていましたが、2010年には4個体にまで減少しました。これは奇妙です。なぜなら、ツバメの巣は年々増えており、交通量も増加していたからです。もしかすると、化学汚染に適応して個体数を回復させた小魚と同じように、ツバメには自動車に対して適応進化が起きたのかもしれません。そう考えた研究者たちは、これまで記録してきた死んだ個体の性質を詳しく調べることにしました(5)。

死んだツバメとツバメ全体の性質とを比較すると、死んだツバメは翼が長いことがわかりました。そして、その翼長の違いは、年が経つにつれどんどん大きくなっていました。翼長は、ツバメが飛行する際の小回りに影響するそうです。そのためこの比較の結果からは、小回りの利かない長い翼の個体は事故にあいやすく死んでいく一方、短い翼の個体は生き延びやすく、その形質が遺伝して時間が経つにつれ集団全体の翼が短くなっていった、と考えることができます。このツバメが高速道路のすぐそばで巣を作るようになったのは、1980年代からだそうです。この研究が行われたのは2013年のことですから、高々30年で適応進化が起きたことになります。ツバメの翼と飛び方が、自動車事故という全く新しい自然選択によって急速に進化したのです。

灼熱の地面に耐える雑草

最後に紹介するのは、都市の路傍に生えている植物の進化に関する私たちの研究です。都市の地面はアスファルトやコンクリートなどの不浸透面に覆われています。不浸透面に覆われた地面は、世界中の都市を特徴づける最も明白な環境変化かもしれません。実際、衛星写真をみると、アスファルトやコンクリートに覆われた都市は「灰色の生態系」として目立ちます。このアスファルトやコンクリートには熱を蓄える性質があるため、いわゆるヒートアイランド現象を起こし、夏の東京の地面は50℃を超えるほどの灼熱の大地となります。ですがそんな環境でも、道路脇にはさまざまな雑草がたくましく生きています。もしかすると、ここでも進化が起きているかもしれません。

私たちはこういう観点で、カタバミという植物を研究しています。カタバミには葉の色に明確な遺伝的変異があり、赤い葉から緑の葉を持つものまでさまざまです(図4)。ある日、当時1歳の子どもを抱っこして歩いていると、都市部に生えているカタバミは、赤葉が多いことにふと気がつきました。赤い葉に含まれるアントシアニンは温度ストレスとの関係がよく研究されています。もしかすると、都市部のカタバミは、都市の高温への適応進化によって赤くなっているのかもしれません。この可能性を検証するために私たちは研究をスタートしました。

図4 赤葉と緑葉のカタバミ

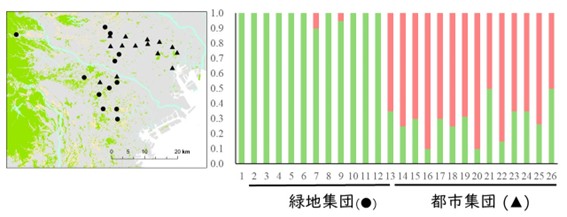

まずは、都市部で赤いカタバミが多いという観察が本当なのかを定量的に示す必要があります。東京近辺のさまざまな地点でカタバミの葉色を観察すると、不浸透面に覆われた都市部では赤葉の割合が高く、農地や公園などの緑地では緑葉が優占していることが確認できました(図5)。やはり、私たちの気づきは正しかったようです。

図5 東京近辺のさまざまな地点で野外調査した結果

次は、都市‐赤葉、緑地‐緑葉というパターンが、都市部の高温ストレスという自然選択によって生じたと言えるのかどうかを検証しなければなりません。高温環境(35℃以上)と通常の温度環境(25℃)とで、赤葉と緑葉の成長量や光合成活性を比較したところ、高温環境では赤葉が緑葉よりも有利であることがわかりました。高温環境では緑葉の多くは枯れたり成長できなかったりする一方で、赤葉は成長し多くの種子を作ることができました。一方で、通常の温度環境では逆に、赤葉が不利になりました。緑葉の方がより早く大きくなったのです。これらの結果は、高温になる都市のような環境では赤葉を有利にする自然選択が、高温になりにくい緑地環境では緑葉を有利にする自然選択が働いていることを示唆しています。都市‐赤葉、緑地‐緑葉というパターンをうまく説明しています。

さらに、遺伝学的分析によって、赤葉になる突然変異は最近生じて一気に広がったのではなく、都市化以前から存在していた遺伝的変異が拡大したことも推測できました。江戸時代の本草学者である貝原益軒は、カタバミには緑葉と赤葉が存在すると記していますが、これはこの遺伝学的分析結果を裏づけるものでしょう。

都市生態系は、森林や河川など自然生態系に比べると生物多様性が少なく、進化や生態の研究がそこまで盛んに行われてきませんでした。しかし、これまでみてきたように、都市生態系では急激な環境変化に伴ってさまざまな生物が急速な進化を遂げており、まるで「進化の実験場」です。世界中の研究者が、都市生態系で起きる進化と生態のダイナミクスに注目し研究を始めました。

汚染された水域の小魚、高速道路沿いのツバメ、灼熱の地面に生える雑草。都市が生む厳しい環境変化に適応した種に共通するのは、「もともとたくさんの個体が生きていたこと」かもしれません。集団サイズが大きかったことで、大きな遺伝的多様性が保持されさまざまな性質を持つ個体がいた。そのおかげで、化学汚染・自動車事故・灼熱の地面という新しい環境フィルターが出現しても、それをすり抜ける個体がいて、進化が生じた――このような観点から都市で生じる進化を眺めると、都市の環境変化をすり抜けることができず、絶滅した数多の生物の運命も見えてきます。特に、集団サイズが小さな生物種では適応進化が生じにくく都市で絶滅しやすいといえるでしょう。ですが、小さな集団のなかにも、ちょっと変わったメカニズムで進化し、生き延びてきたものがいます。

(後編へ続く)

図版出典

注

- メダカによく似る北米原産の魚類。カダヤシ(mosquito fish)の名は、蚊の幼虫であるボウフラを捕食することに由来する。

- Reid N. M., et al., “The genomic landscape of rapid repeated evolutionary adaptation to toxic pollution in wild fish.” Science. 354(6317) 1305-1308 (2016).

- Elias M. Oziolor et al., “Adaptive introgression enables evolutionary rescue from extreme environmental pollution.” Science 364(6439), 455-457(2019).

- Arnold van Vliet, Fedor Gassner, Wichertje Bron en Sara Mulder, “Splashteller: Twee insecten per tien kilometer op kentekenplaat.” Nature Today (De Natuurkalender), 10, Jul. 2011. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=14645

- Charles R. Brown, Mary Bomberger Brown, “Where has all the road kill gone?” Current Biology 23(6) R233-R234(2013)