生態学が「現在の」生物多様性や生物と環境の相互作用を研究する学問であるならば、進化学は、生物多様性や相互作用が生まれた「歴史やそのプロセス」を研究する学問と言えます。進化からの視点は、生態学とは違った側面から生物多様性保全に重要な知見をもたらします。ここでは、遺伝的多様性/生物の進化の歴史/進化の光という関連する3つのトピックを通して、進化がなぜ生物多様性の保全に大事なのか、ということを議論していきます。

進化とは何か?

ところで、進化とはそもそも何でしょうか? 進化というとチャールズ・ダーウィンの著書『種の起源』をまず思い出すかもしれません。ダーウィンが提案した自然選択という仕組みは進化を起こす代表的なプロセスですが、他のプロセスでも進化は起きます。進化の概念は難しくはないのですが、誤解されやすいものです。進化の概念が誤解されている理由は、日常会話では進化という言葉が色々な意味で使われているからでしょう。特に、「ポケモンの進化」に代表されるように、より良いもの・複雑なものに発展的に変化することを進化と表現する使い方が誤解を生む原因となっています。まず、生物学における進化の概念を、できる限り簡単にお伝えしてみます。

まずは、定義から入ります。進化とは集団の遺伝的な性質が時間経過と共に変化することです。集団の変化なので、特定の個体に使われる表現(ピチューがピカチュウに進化する、大谷翔平が進化する)は、生物学での進化の概念とは違うことがわかります。では、集団の性質が変化するとはどういうことでしょうか。集団とは個体の集まりです。集団を構成する個体の中には、さまざまな性質を持った個体がいるでしょう。たとえば、背が高いもの低いもの、身体の大きなもの小さなもの、毛が多いもの少ないもの。これらの性質は各個体の遺伝子によってある程度決まります。そして、集団の中でそれらの性質を持っている個体の割合が時間とともに変化する。これが進化です。たとえば、ある動物の集団中に、毛がたくさんある個体:少しある個体:全くない個体の3タイプが1:1:1の割合で混在していたとします。そしてこの毛のタイプは遺伝的に決まっているとします。この集団が100年経って、3:2:1になっていたら、進化が起きたと言えます。

もちろん全個体が毛なしに、あるいは全個体が毛がたくさんの個体になっても進化が起きたといいます。集団の遺伝的な性質が時間とともに変化する、とはこういう意味です。どんな理由によって変化が起きても、進化といいます。たとえば、何らかの理由で毛なし個体だけが大量に移住してしまえば、その場所の集団の構成割合が変化します。これも進化です。ほかにも、火山の大噴火が起き、辛くも生き延びた少数の個体が、偶然にも毛がたくさんある個体ばかりになったら、これも進化といいます。

ただし、移住や偶然による進化は、ダーウィンが提案した進化のメカニズムではありません。ダーウィンが提案したのは「自然選択による進化」です。自然選択とは、ある環境で、各個体が持つ性質の違いで、生存や繁殖に差が生まれることで、これが最も力強い進化の原動力となっています。自然選択による進化を、具体的な例で説明してみます。たとえば、集団中に毛あり個体と毛なし個体がいるケースを考えます(=集団中に変異がある)。何らかの理由でこの集団が生息している環境が寒冷化したとしましょう。その寒い環境では、毛あり個体の方が生き残りやすく、子孫も多く残しました。毛の有無で生存や繁殖に違いが出たのです(=自然選択)。そして毛の有無は親から子に伝わる性質です(=遺伝)。そうすると、寒冷化して世代が経過すると、毛あり個体の割合が少しずつ増えていくはずです。これが、ダーウィンが提案した「自然選択による進化」です。上で紹介した移住や偶然によって起こる進化ではなく、自然選択によって起こるこのような進化を、適応進化と言います。

適応進化は、ほかの進化の起こり方に比べて際立った性質を持っています。それは適応進化のみが、環境に合った性質を生み出す力を持っているからです。移住や偶然も集団の性質を変化させますが、その変化はその環境に合っているとは限りません。一方で、適応進化は、生物の集団をその環境に合った性質を持ったものに変化させます。自然選択が、寒い環境では毛がたくさんある性質を進化させるなら、逆に暑い環境では毛がない性質を進化させるでしょう。餌が少ない環境では体が小さくなる適応進化が起きるかもしれませんし、捕食者がいる環境では体が大きくなる適応進化が起きるかもしれません。

環境に合うように生物が進化する。これを素朴に考えると、生物自身が目的や意思を持って環境に合わせて変化してきたと思う人もいるかもしれません。たとえば、寒い場所で生き延びる「ため」に意図的に毛をはやした、餌が少ない環境では生き延びる「ため」に体を小さくしたという解釈です。しかしこれは間違いです。生物自身が目的を持っていなくても、環境に合った生物が生まれます。集団中にさまざまな性質を持った個体がいて(変異)、生存や繁殖に有利な性質があり(自然選択)、それが次世代に伝わる性質ならば(遺伝)、その環境に合った性質を持った個体が自然と増えていく(適応進化)。つまり、それぞれの環境ではその環境に合った性質が、機械的に、自動的に進化するのです。これが適応進化が持つチカラです。

ダーウィンのアイデアのインパクトは、地球上のあらゆる生物が、環境に合った性質を持っているようにみえる理由を説明したことにとどまりません。人間を含む、さまざまな生物種がこの世に存在する理由をも説明してしまいました。適応進化によって、寒い環境で毛あり個体が、暑い環境では毛なし個体が優占しました。集団の性質が分岐したといえます。一度分岐が始まると、場合によっては、毛あり集団と毛なし集団が遺伝的に別の集団になるかもしれません。たとえば、寒い環境に毛なし個体が移住したとしても生存しにくく異性に交配相手として選ばれにくいことがありえます。暑い環境ではその逆です。こういった状況が長期間続くと、お互いに交配相手として認識できない、あるいは交配しても子どもが出来なくなるほど遺伝的に分岐するかもしれません。

毛あり集団と毛なし集団が再び出会っても交配できなくなっている場合、毛あり個体と毛なし個体は「別の種」と考えてよいでしょう。元々は同じ種だったのに、自然選択によって異なる環境に適応進化することで集団が分岐し、新しい種が生まれる。これを(生態的)種分化と言います。これこそが、ダーウィンが提案したかったことです。有名な『種の起源』にはもっと長い真の題名があり、彼のアイデアはここで端的に言い表されています。『自然選択すなわち、生物の闘争の中で有利な性質を持つ品種が維持されることによる種の起源』です。

適応進化によって種分化が起きるのであれば、この世界の豊かな生物多様性の多くは、適応進化が生み出したものだ、と言えるでしょう。そこには、目的も神秘も超自然的な意思も必要ありません。変異/自然選択/遺伝というたった3つの要素から機械的に導かれるシンプルなプロセス。私たち人間を含むすべての生物は、このプロセスによってこの世界に誕生したのです。

どうでしょうか。適応進化の概念の「シンプルさ」と「壮大さ」が少しは伝わったでしょうか。こんなシンプルなアイデアが、この世界に生物が溢れている理由を説明してしまうのです。

進化の光

地球上には数百万種類の生物がいて、驚くべき性質を持ったものがたくさんいます。たとえば、ショクダイオオコンニャクのような腐敗臭を放つ1メートルを超える巨大な花もあれば、ある種のハチのメスそっくりな形と匂いを持つ花でオスバチを誘引し、花と交尾させようとするランもあります。一部のカマキリのメスは交尾をするときにオスを捕食しますし、子どもが孵化した後に自分を捕食させるという究極の自己犠牲をするクモの母親もいます。人間の生き方からするとどれも奇妙奇天烈な性質で、理解するのが困難です。しかし、どの性質も「進化」という思考法からは、同じ枠組みで理解することができます。著名な進化遺伝学者であるテオドシウス・ドブジャンスキーの残した有名なエッセイに「Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution.(生物学では、進化の光に照らさなければ何事も意味をなさない)」というフレーズがあります(1)。ダーウィンが「進化の光」を私たちに授けてくれたおかげで、私たちは地球の生態系が持つ千差万別、百花繚乱な生物多様性を前にしても、迷子になることはありません。ダーウィンが提案した適応進化のアイデアは、地球上の生物のありとあらゆる性質がこの世に存在する理由を、統合的に理解するための思考法なのです。進化の光の考え方を、身近な果物を例に説明します。

なぜ追熟する果物としない果物があるのか?

スーパーマーケットには色々な果物が並んでいますが、これに進化の光を当てた私たちの研究を紹介します。果物の中には、収穫した後にどんどん成熟が進み、柔らかく、甘く、芳香が強くなる種類があります。バナナ、アボカド、キウイなどです。このような収穫した後に成熟する性質を、追熟性といいます。一方で、こういった性質が全くない果物もあります。サクランボ、イチゴ、ブドウなどは、収穫した後には成熟が進みません。では、「なぜ」追熟する果物としない果物があるのでしょうか?

生物に関して、「なぜ」という問いに答えるには、2つの方法があります。ひとつは生理的な仕組みからの答えです。果物が成長し一定の成熟段階に達すると、あるいは収穫によって物理的な刺激を受けると、エチレンという物質を放出します。エチレンは植物ホルモンの一種で、果物の成熟を促進する化学的シグナルとして作用します。たとえば、果物の中のデンプンを糖に変え甘くする、葉緑体を分解し果物を色づかせる、細胞壁を分解する酵素を働かせ果物を柔らかくする、香気成分の放出を促進する、などです。追熟する果物は、このようなエチレンから始まる成熟の仕組みがあります。一方、追熟しない果物はこのような仕組みを持っていません。果物の追熟性は、その果物を適切に生産・収穫・貯蔵・品質管理する上で非常に重要な性質です。ですので、果物の追熟性の有無や追熟の生理メカニズムは20世紀初頭から精力的に研究されてきました。今では、エチレンから始まる成熟の仕組みにどんな遺伝子や物質が関わっているか、詳細に理解されています。これが、「なぜ」に対するひとつめの答えです。

また、私たちは、ダーウィンのおかげで、生物の「なぜ」に対して全く別の問いを立てることができます。それは進化の観点からの問いです。

私は、日常的に進化の観点でものを考える癖があります。果物には追熟するものとしないものがあると知ったとき、「なぜ」追熟する果物としない果物が進化したのだろう?と疑問に思いました。追熟すること/しないことに、植物にとってどんな生存上、繁殖上のメリットがあるのだろう?という疑問です。インターネットで過去の論文を検索してみると、追熟性の生理メカニズムについては非常に多くの研究がありました。しかし、追熟性の進化には誰も注目しておらず、仮説すらないことがわかりました。進化の研究者にとって、これはとてもワクワクする状況です。誰もが知っている重要な現象なのに、誰もその適応的な意義を知らない。とても研究したくなるテーマです。実際、私はすぐに共同研究者に声をかけ、研究に取り掛かりました。

まず前提として、さまざまな植物の美味しい果物は、果物の中に含まれる種子を散布する動物への報酬として進化したということが知られています。そのため、追熟/非追熟は異なるタイプの種子散布動物への適応に関わっていると考えられます。ここからさらに考えを進めて、私たちは以下のような具体的な仮説を考えました。

仮説 自然状態では、追熟する果実というのは親木から落果すると急速に成熟が進むため、タヌキやイノシシなど地面を徘徊する動物に食べてもらう機能があったはずだ。一方で、追熟しない果実は親木の上でのみ成熟するため、鳥やコウモリなど樹上性の動物に食べてもらう機能があったはずだ。

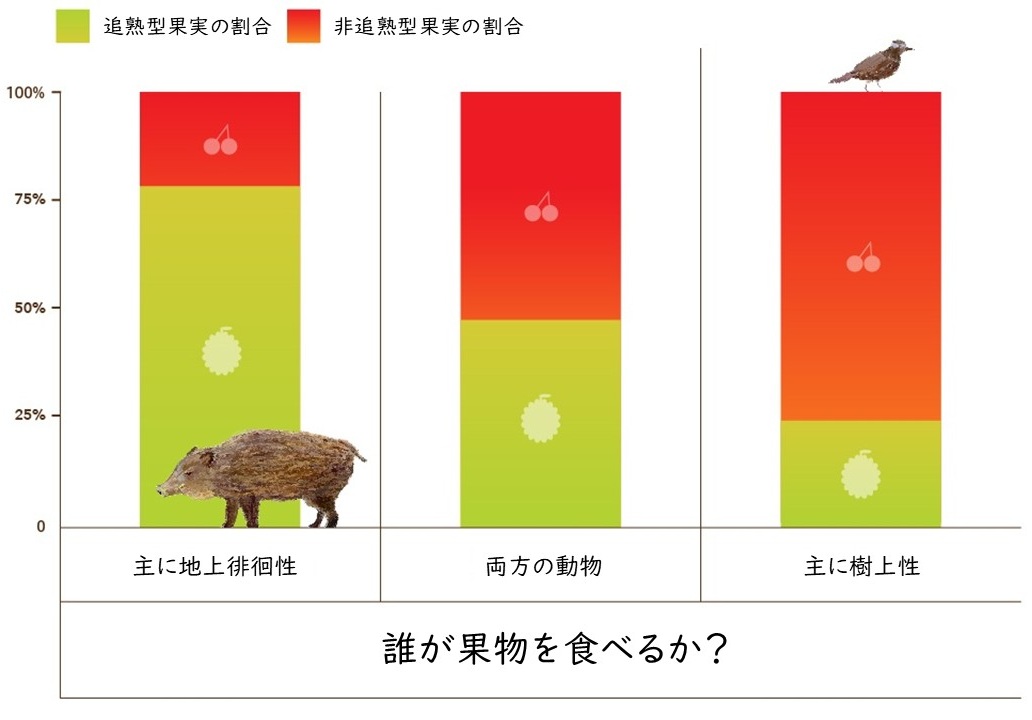

この仮説を、80種の果物を対象に古今東西の文献を調査することで検証しました。それぞれの果物の野生集団がどんな動物によって種子散布されているかを調べたのです。すると仮説通り、追熟型果実は地上徘徊性の動物に、非追熟型果実は樹上性の動物に散布される傾向がありました(図1)。つまり、追熟/非追熟という性質は、徘徊性/樹上性というタイプの違う種子散布動物に効率よく種子を運んでもらうというメリットがあって進化したことを示唆しています。果物の追熟性という多くの人が知っている身近な現象でも、進化の光を当てることで新しい発見につながりました(2) 。

少し長くなってしまいましたが、「なぜ追熟する果物としない果物があるのか?」というシンプルな問いに対して、生理的な答えと、進化的な答えで全く違う問いになることが伝わったでしょうか。生物学では、「なぜ」に対する生理的・メカニズム的な答えを至近要因、進化的な答えを究極要因と言います。そして、究極要因こそが、この複雑で多様な生物たちを統合的に理解できる鍵なのです。

ダーウィンが提案した自然選択による進化というアイデアで、地球上の生物のありとあらゆる性質がこの世に存在する理由を統合的に理解するための思考法を手にすることができました。この思考法の普遍性を実感するには、動物園に行って「なぜ」「なぜ」「なぜ」と考えてみるのがいいでしょう。

- なぜシマウマには縞模様がある?

- なぜライオンのオスには立派なたてがみがある?

- なぜヤドクガエルはあんなに派手な色なのか?

こういった疑問が無数に浮かんでくるはずです。それぞれに至近要因と究極要因からの問いが成り立ちます。動物行動学や進化生態学と言われる学問は、このような疑問に進化の観点から答えようと奮闘しています。上のシマウマ、ライオン、ヤドクガエルの疑問もそれぞれが大きな研究テーマで、世界中の研究者によって、ある程度答えが出ています。こういった個々の生物の「なぜ」が積み重なることで、より大きな「なぜ」を説明しようとする理論や仮説が構築されます。たとえば……

- なぜ一般にオスはメスより派手な見た目をしているのか?

- なぜ例外的にメスが派手な種が存在するのか?

- そもそも、なぜオスとメスはほぼ1:1なのか?

- なぜ特定の餌しか食べない動物と、人間のように何でも食べる動物がいるのか?

- ダーウィンの理論と矛盾するようにみえるのに、なぜ子供を生涯作らない働きアリや働きバチが存在するのか?

- なぜほとんどの植物は雌雄同体なのか?

- なぜ植物は緑なのか?

いまやどの疑問も巨大な研究テーマであり、世界中の研究者が観察、実験、数学を駆使して数十年間その謎に取り組んでいます。どの疑問も、なんとも魅力的だと思いませんか? 進化の光で世界を眺めると、こんなに面白い疑問が溢れているのです。進化の考えを日常に取り入れるだけで、誰も気がついていない重要な疑問が身近に転がっていることに気がつくことがあります。紹介した追熟の進化に関する研究が、まさにそのことを示しています。

図1 追熟型果実と非追熟型果実の消費者

生物多様性保全と進化の関係

次は進化がどのように生物多様性保全に関連するか考えていきましょう。進化はさまざまな側面で生物多様性保全と関わっていますが、まずは種内の遺伝的な多様性との関係を説明します。

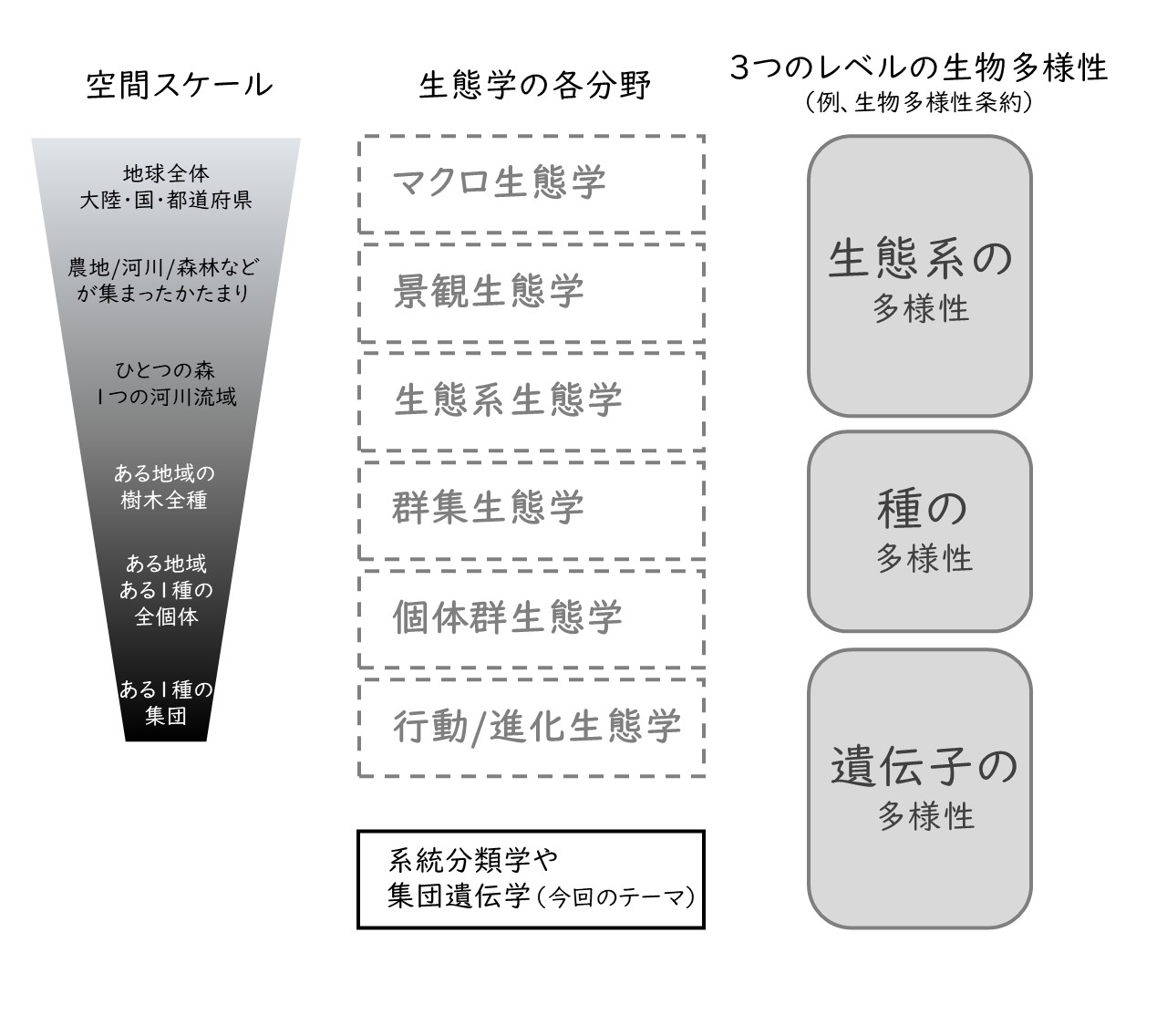

第2回で見た通り、生物多様性には階層性があります(図2)。その中でも、空間的に最も小さなレベルの多様性が「遺伝子の多様性」です。遺伝子の多様性というのは、同じ種の中で多様な遺伝子を共有しているということであり、それだけ種の中にいろいろな性質を持った個体がいるということなので、「種内の多様性」と言いかえることができます。このような、集団の遺伝的多様性を研究する学問分野を、集団遺伝学といいます。

図2 生態学の分野ごとのいろいろな空間スケール

遺伝的多様性は適応進化を促す

遺伝子の多様性(=種内の遺伝的多様性)は、より上の階層の「種の多様性」や「生態系の多様性」に比べてわかりにくく、生物多様性保全における重要性もわかりにくくなっています。遺伝的多様性が保全において重要であるひとつの理由は、遺伝的多様性は適応進化の源泉だからです。進化の概念で説明した通り、適応進化が起こるためには変異、すなわち遺伝的多様性が必要です。遺伝的多様性がなければ、環境変化があっても適応進化は起きません。適応進化が起きなければ、大きな環境変化があったとき絶滅しやすくなってしまいます。逆に言うと、集団内に遺伝的多様性があれば、環境変化に合わせて性質を変え生き延びる可能性が高まります。

野外に生きている動植物で遺伝的多様性と絶滅の関係を直接的に検証するのは困難ですが、実験室で飼育できるショウジョウバエを使った研究では明確な結論が得られています。この実験では、遺伝的多様性の程度が異なるさまざまなショウジョウバエ集団に厳しい環境変化(栄養塩濃度が低く、酸性度が高い餌を与える)を経験させました。10世代飼育したのちに各集団のショウジョウバエを調べてみると、実験初期に遺伝的に多様だった集団ほど新しい環境で適応進化が起きやすく、絶滅が起こりにくいことがわかりました(3)。これはダーウィンの進化理論から予想される結果そのものですが、遺伝的多様性が適応進化を引き起こし、適応進化が絶滅を防ぐことを直接的に観察した点で価値がある報告です。

遺伝的多様性が高ければ、環境変化に適応する進化が起きやすいという発想は絶滅危惧種の保全にも応用され始めています。たとえば、温暖化対策です。海水温の上昇によって壊滅的な被害が予想されるサンゴ礁の集団に、南方集団の高温耐性を持った個体や、サンゴと共生している藻類の高温耐性を人為的に進化させた個体を導入することが検討されています。人間が高温に対する適応進化を操作し、サンゴ礁を絶滅の危機から救うという発想です。

より直接的に、適応進化で絶滅危惧種を救おうとする例もあります。現在、世界中のカエルは致死性のカエルツボカビ感染症によって個体数が激減しています。しかし、ヨセミテ国立公園のアカガエルの1種では、一部の集団でツボカビが存在しているにもかかわらず個体数が回復しており、ツボカビへの耐性が適応進化していると考えられています。研究者らは、これらのツボカビ耐性が進化した集団から、絶滅してカエルがいなくなってしまった場所に人為的にカエルを導入しました。すると、その場所にはツボカビが存在しているにもかかわらず、カエルは存続できていたのです(4)。人為的にツボカビ耐性の適応遺伝子を集団中に広めることで絶滅を防ぐ、というわけです。このような発想は「進化的救助」と言われます。

適応進化を利用した絶滅危惧種の保全は、感染症の大流行や地球温暖化など避けようのない環境悪化から種を救うための手法として研究が進められています。ただ、このような人為的導入は一度行ってしまうと取り返しがつきません。そのため、専門家だけでなく市民や政策決定者との間で議論を重ねて、実行するかどうかを慎重に決定します。

進化の光は保全の役に立つ?

すべての生物は自然選択による進化を経て生まれてきたものであり、すべての生物の性質は適応的な意義があるはずだ、という考えは現代の生態学と進化学の基本です。このような進化の考えは、この複雑で多様な生物たちを統合的に理解する鍵です。果物の追熟性、植物の葉のかたち、動物の子育て、オスとメスの色彩の違い。こうした全く異なる生物現象でも、それを生み出した原理は同じなのです。

複雑な生物多様性を保全するためには、その複雑さを生み出す生物がどのようにして生きているのか、なぜ存在するのか、その原理を理解しないとうまくいきません。だからこそ、適応の観点から生物進化を理解しようとする行動生態学や進化生態学は、生物多様性保全の基盤となるのです。ただ、私は、進化の光は全く別の方法でも保全に貢献すると信じています。それは、進化の考えは、生態系の複雑さを統合的に理解するだけでなく、自然に対する気持ちを大きく変えるポテンシャルがあると思うからです。地球上の多種多様な生物が持つ、多種多様な性質が、実は自然選択による進化というきわめてシンプルな原理で説明できる。こういった目で世界を眺めると、とてもワクワクしませんか?

この魅力は、他でもないダーウィンが伝えたかったことかもしれません。ダーウィンは、『種の起源』の最後の段落で、この世界を進化の光で照らしたときの美しさを、みずみずしい筆致で描いています。

さまざまな種類の植物に覆われ、灌木では小鳥が囀り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生きものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。

(ダーウィン『種の起源(下)』渡辺政隆訳、光文社古典新訳文庫、2009、p.292より引用)

私は、生態学や進化学の専門家には、2種類いると思っています。生物多様性を構成する生物そのものに魅了された人と、複雑な生物多様性を生み出すシンプルな原理に魅了された人です。生物のことを知って可愛い、美しい、魅力的だと思う人々が多くなると、社会全体で生物多様性保全は推進されるでしょう。同じように、生物多様性を生み出す原理そのものを知り、その原理に驚嘆した人は、より自然を守ろうと思うかもしれません。進化の魅力に囚われた私としては、そういった進化の光で自然に驚嘆できる人が一人でも増えて欲しいな、と願っています。

進化の光で私たちの心を照らす

最後に、進化の光で私たち自身の心を照らすことが、生物多様性保全に貢献する可能性について述べたいと思います。すべての生き物は自然選択による進化の作用を受けてきたため、すべての性質は適応的な観点(この性質は生存や繁殖にどんな貢献をするのだろうか?という問い)から考えることができます。当然、人間も生物の1種なので、人間の性質を適応的な観点から捉えることができます。たとえば、肌の色や直立二足歩行、狩猟採集など人間の形態的形質や行動的性質を、進化的、適応的な観点から研究している人たちがいます。さらに、形態、生理、行動形質と同じように、心理的形質、すなわち心の動きも研究対象となります。人間の心はひとによってさまざまですが、人類全体である程度共通している部分もあります。そして、そのような人類共通の心の性質が「なぜ」進化したのかを適応的な観点から研究する学問を、進化心理学と言います。「なぜ」人間は見知らぬ人と協力する性質があるのだろう? 社会的地位を巡って競争する心は「なぜ」進化したのだろう? 男女に心理的な違いはあるのだろうか、あるとしたらそれが生まれたのは「なぜ」だろう? こういったテーマが、進化心理学では研究されます。

私は、進化の光で私たちの心を照らす進化心理学は、人間と自然との関係をより深く理解し、より良い関係を構築するために有用だと考えています。私たちの自然環境に対する気持ちには、ある程度共通したものがあります。見晴らしが良く緑が多い水辺の景色は、世界中の人から共通して好まれる自然環境です。一方で、暗くじめじめした洞窟のような景観は好まれません。また、世界中で都市化が進んでいますが、世界中の都市で住民が虫嫌いになっているという報告があります。私たちが持つ自然環境に対する気持ちには、進化に由来する理由があるかもしれません。しかし、こうした自然に対する気持ちには、ほとんど進化の光が当てられてきませんでした。たとえば、花に対する気持ち。私たちは5000年以上前から、鮮やかな色をした花を好み、栽培してきました。さまざまな文化圏の人たちが、花に含まれる特定の物質をいい匂いとして感じ、ポジティブな感情が喚起されます。しかし、「なぜ」人類が花を好む性質を持っているのかは全くわかっていません。花は食料にならず、花を好んでも生存や繁殖にプラスに働くとは考えにくいため、進化の観点からは特に不思議な性質です。同じように、「なぜ」特定の自然景観や動物を好む性質があるのか、逆に「なぜ」特定の自然景観や動物を嫌ったり気持ち悪いと思ったりするのか、そういったこともほとんどわかっていません。

人間の自然に対する気持ちを進化の観点から理解する意義は、それが大きな謎だからというだけではありません。私たちが持つ自然に対する気持ちは、直接的にも間接的にも生物多様性保全に影響します。パリ動物園に寄せられた寄付データを分析したところ、絶滅危惧の動物ではなく、人間に近い見た目をしている動物(キツネザルやヒヒの仲間)や人気のある動物(ジャガーやキリン、ライオン)に寄付が集中していることがわかっています(5)。また、植物の保全に使われる資金を分析すると、青色や紫色の可憐な花を咲かせる種は、絶滅リスクに関係なく、より多くの資金を獲得していました(6)。虫たちを巡る状況も同じです。虫はそもそも嫌われがちで、保全されにくい傾向にありますが、イギリスの法律を分析すると、数少ない虫の保全策はファンの多い鱗翅目(チョウやガの仲間)に偏っていました(7)。研究者ですら、このバイアスから逃れられていません。高山植物を対象にした学術論文を分析すると、希少な植物よりも、鮮やかで目立つ花を持つ植物が研究される傾向がありました(8)。

生物多様性保全が社会のサポートを得るためには、時に魅力的な動植物に頼って、多くの人々にアピールする必要があります。しかし、それに頼りすぎると、保全する生物に偏りが出てしまい、生物多様性保全が非効率的になってしまうでしょう。私は、社会が適切に生物多様性保全を推進するためにも、「なぜ」私たちが特定の自然景観や動物を好き/嫌いなのか、ということを進化の観点から解明することが必要だと思っています。私たち自身の心を進化の光で照らすことが、人間と自然の関係をより良くする鍵であるはずです。この話題は、この連載の後半でより詳細に議論します。

注

- Dobzhansky T., Biology, molecular and organismic. Am Zool 4(1964): 443–52.

- Fukano Yuya and Tachiki Yuuya, Evolutionary ecology of climacteric and non-climacteric fruits, Biol. Lett. 17 (2021).

- Ørsted M, Hoffmann AA, Sverrisdóttir E, Nielsen KL, Kristensen TN, Genomic variation predicts adaptive evolutionary responses better than population bottleneck history. PLoS Genet 15(6) (2019).

- Roland A. Knapp, Mark Q. Wilber, Allison Q. Byrne, Maxwell B. Joseph, Thomas C. Smith, Andrew P. Rothstein, Robert L. Grasso, Erica Bree Rosenblum, Reintroduction of resistant frogs facilitates landscape-scale recovery in the presence of a lethal fungal disease, bioRxiv (2023).

- Colleony, Agathe & Clayton, Susan & Denis, Couvet & Saint Jalme, Michel & Prevot, Anne-Caroline, Human preferences for species conservation: Animal charisma trumps endangered status. Biological Conservation 206, 263-269 (2017).

- Adamo, M., Sousa, R., Wipf, S., Correia, R. A., Lumia, A., Mucciarelli, M., & Mammola, S. (2022). Dimension and impact of biases in funding for species and habitat conservation. Biological Conservation, 272, 109636.

- Duffus, Natalie & Morimoto, Juliano, Current conservation policies in the UK and Ireland overlook endangered insects and are taxonomically biased towards Lepidoptera. Biological Conservation 266(2022).

- Adamo, M., Chialva, M., Calevo, J. et al. Plant scientists’ research attention is skewed towards colourful, conspicuous and broadly distributed flowers. Nat. Plants 7, 574–578 (2021).