農作物は育種の賜物、と思われがちです。現代の農作物だけを見ればそれは間違いではないのですが、しかし多くの農作物はもともと、意図しない人為選択の結果生まれたものであり、意図した人為選択である育種が実行され始めたのは意外と最近だった……ということを前回で述べました。今回は育種とそれにまつわる問題について解説します。

栽培化・家畜化の多様性

ここまでの議論で、私たちが食べる食材はそれぞれ別の進化の歴史を経て、野生の動植物から生まれた「進化の産物」であることがわかっていただけたでしょう。では、私たちが受けている進化の恩恵はどれほどのものなのでしょうか。できるだけ多様な観点で具体的に考えてみましょう。

私たちの食生活が進化と関係していることを実感するため、スーパーマーケットに行ってみましょう。入り口には果物コーナーがあることが多いですが、パイナップルもリンゴもバナナもスイカもナシもカキも、祖先の野生の果物とは大きく異なる見た目や味をしています。果物にはさまざまな種類がありますが、どれも果肉が肥大し、糖度は高く、酸味と苦味は少なく、柔らかくなるように進化してきました。次は野菜コーナーです。果物の可食部として人為選択のターゲットになるのは果実だけですが、野菜ではターゲットになる部位はさまざまです。レタスやキャベツは葉を食べますが、ゴボウやニンジンは根を主に食べます。また、キュウリやピーマンは未熟な果実で、アスパラやタケノコは茎です。野菜コーナーの奥の方にはイモ類がありますが、サツマイモは根が、サトイモやジャガイモは地下の茎が可食部です。野生植物にとっては、葉、根、未熟な果実や茎はいずれも食べられたくない部位です。そのため、野生植物では、トゲや硬い表皮などの物理的な防御やさまざまな種類の有毒成分を進化させ、植食者からの食害を防いでいます。したがって、野菜類の栽培化においては、基本的にこれらの物理的防御や有毒成分を減らし、硬さ、味のクセ(苦味、えぐ味、刺激など)が少なくなるような進化が重要でした。

ただし、人間の食文化は奥が深く、ある程度の有毒成分を含む植物をあえて好んで食べることがあります。たとえば、ワサビやマスタードのツーンとした辛さは、アブラナ科植物が持つ防御物質グルコシノレートが、細胞の破壊によりイソチオシアネートへと変化することで生じます。同様に、トウガラシに含まれるカプサイシンも、哺乳類の摂食を忌避させる神経毒的な化合物ですが、人間はこれをスパイシーな味わいとしてむしろ好んで食べます。他にも、渋柿やワインに含まれるタンニン、チョコレートのテオブロミンなど、渋味や苦味のもとになる化合物の多くは、植物の防御的二次代謝産物でありながら、人間はそれらを料理や嗜好品の美点として積極的に利用しています。そのような食文化的ニーズが選択圧になって、辛さや渋さを持つ農作物になっています。

次は精肉コーナーです。先進国では家畜は労働力として利用されなくなったので、ほとんどの家畜は食料を生産するために飼育されており、そこでも育種が行われています。ウシ、ブタ、ヒツジ、ニワトリなどの家畜や家禽の育種では、成長が早い、肉質が良い、などの基準で選抜が行われています。また、肉だけでなく牛乳や卵の生産もこうした育種の賜物です。

進化の眼鏡をかけてスーパーマーケットを徘徊すると、鮮魚コーナーが異彩を放っていることに気が付きます。私たちが食べる食材のほとんどが、栽培化・家畜化されたものであるのに対して、鮮魚コーナーの食材は野生の動物なのです。マグロもアジもイワシもイカもタコもハマグリも、ほとんどすべて人為選択を受けていない、野生そのままの状態です。逆に言うと、魚介類は、その生産のほとんどを自然生態系に頼っています(連載第4回参照)。そのため、自然が劣化すると真っ先に影響を受けるのが鮮魚コーナーです。

魚介類が家畜化されにくかったのは、水中での飼育や繁殖に高度な技術が必要なこと、体外受精のため繁殖をコントロールしにくいことが考えられます。それでも、いくつかの魚介類は家畜化によって進化しつつあります。たとえば、アフリカ原産の食用淡水魚であるティラピアは、雑食で飼育が容易なため世界中で養殖されています。ティラピアでは1980年代後半から育種プログラムが進められており、肉用の家畜と同じく、成長速度の速さを基準に選抜が行われています。また、汽水域でも養殖できるような選抜も行われているようです(1)。タイセイヨウサケやニジマスなど、サケやマスの一部でも養殖化がすすみ、それにともなって初期の家畜化が起きているとされています。

冷蔵加工食品コーナーに行くと、納豆やチーズ、ヨーグルトなどの発酵食品があります。ダイズや牛乳など発酵食品の原料ももちろん進化の産物ですが、実は、発酵を行う「微生物」も人為選択によって家畜化しているのです。たとえば、カマンベールなどの白いチーズを作り出す白カビでは、野生種と比較して、成長が速く、毒素生成量が少なく、他の菌類の成長を阻止する能力が獲得されています(2)。ゴルゴンゾーラなどのブルーチーズは別の種類のカビ(青カビ)が作り出しますが、こちらでも家畜化が生じています。成長速度などに加え、ブルーチーズには塩分が多いという特徴を反映して耐塩性も獲得されているようです(3)。納豆は納豆菌という細菌によって作り出されますが、納豆菌というのは自然にいるさまざまな枯草菌の中から、納豆という食文化の中で家畜化された系統の一つです。納豆菌では、ダイズのタンパク質を分解する能力や粘り成分を生産する能力が増強されています(4)。

お会計の前に、お酒コーナーです。ビール、ワイン、日本酒などのお酒は、酵母という菌類が穀物や果実に含まれる糖をアルコールに変換することで生まれた飲料です。酵母では大規模な家畜化が生じており、それぞれのお酒の種類が求めるニーズに応じて、異なる酵母系統が進化しています(5)。たとえば、アルコール濃度の低いビールに比べてアルコール濃度の高いワインや日本酒の酵母では、高アルコール耐性が進化しています。一方、ビール用の酵母では芳香に関連した物質を生産する性質が生まれています。目に見えない微生物は、その形質を直接選んで選抜することができないため、私たち人間はチーズや納豆、お酒などを作っては、その出来に一喜一憂してきました。ここでも食文化ニーズが選択圧となって、酵母や納豆菌のような発酵に関わる微生物が進化してきたのです。

スーパーでの買い物を終えて家に帰っても、進化の恩恵はすぐ傍にあります。ペットとして飼っているイヌやネコ、庭の花壇に咲いている花々、そして水槽の中にいるキンギョも進化によって生まれた生物です。美しさや可愛らしさなどの審美性が選択の基準となる場合、栽培化・家畜化によって多様な系統が生まれがちです。たとえば、イヌやネコなどの愛玩動物は、祖先種であるオオカミやヤマネコの姿からは想像もつかないほど多種多様な品種が生まれています。キンギョやコイなどの観賞魚、キクやバラなどの花卉の育種もそうです。美しさや可愛らしさの基準は文化や時代によって異なるために、色々な性質を持った膨大な数の品種が生まれたのかもしれません。あるいは、「他の人が持っているものと違う姿・形を求める」という、珍しい性質を求める人間の気持ちが、愛玩動物や観賞用植物の多様化に関わっているかもしれません。珍しいものが良いものだという選択の基準があると、育種によって爆発的に多様性が増加します。たとえば、江戸時代にアサガオの栽培が流行し、人々が珍品を求めつづけた結果、非常に変わった葉や花を持つ数百ものアサガオ品種が生まれました(図1)。

図1 江戸時代の図譜に収められた、珍しい形のアサガオの図

いかがでしょうか。私たちの身の回りには、意図的な選抜によって進化した生物が溢れているということが実感できたのではないでしょうか。私たちは、都市や農地を作ることで生態系を生態学的に改変するだけでなく、野生生物を栽培化・家畜化することで生物多様性の歴史を進化的に改変してきたのです。その意図に基づいた進化の歴史があるおかげで、現代のわれわれは、多種多様な美味しい食事やお酒を楽しむことができるし、美しく可愛い生き物に囲まれて生活することができるのです。

農耕地で起こる困った進化

農耕地は農作物を生産する場であると同時に、雑草や害虫など農作物の敵がたくさんいる場所でもあります。そして、人間は農作物の敵を殺すためにさまざまな対策を行ってきました。そして雑草や害虫を殺すためのさまざまな対策は自然選択として働き、ときとして雑草や害虫を急速に進化させました。

雑草と農作物は、光や水、養分を巡って競争するため、効率のよい作物生産のためには除草が必須です。除草作業は、人類史の長きにわたり手作業でなされてきましたが、雑草のなかには、この手作業での草むしりが選択として働いて進化した形質をもつものがあります。それはどんな形質でしょうか? 答えは作物にそっくりな見た目です。これは作物擬態と言われる現象で、人間の目からすり抜けられる性質が進化したと言えます。たとえば、水田の代表的な雑草であるヒエ類では、中国でも、日本でも、アメリカでも、イネそっくりの姿をした系統が水田地帯で進化しています(図2)。イネに似た姿をしたヒエは人間に見つかりにくく、水田で生存しやすかったと考えられています。アマという作物の畑に出現する雑草は種子がアマに似ており、これは種子を選別する際に排除されにくい「種子擬態」と考えられています。ライムギやカラスムギはもっと奇妙な運命を辿っています。ライムギやカラスムギは、オオムギやコムギに擬態しながら雑草化し、その後、農作物として利用されるようになったと考えられています。野生植物→農作物ではなく、野生植物→擬態雑草→農作物というわけですね。

図2 イネ(左)、擬態型ヒエ(中央)、通常型ヒエ(右)

第二次世界大戦以降、世界の多く地域で化学的に合成された除草剤が普及し、農家にとって最もつらい農作業である手取り除草の必要がなくなりました。除草剤は見た目に関係なく作用するため、“作物に似ていれば生き残れる”という擬態に有利な選択圧は弱まりました。一方で、除草剤という強力な選択圧は、世界中の雑草で新たな性質を進化させました。それは、除草剤耐性です。除草剤は、光合成やアミノ酸合成などの植物が生きるうえで必須の代謝経路の一部を阻害することで植物を枯らします。しかし、ごくまれに除草剤が効かない変異を持った個体がいるのです。この状況で除草剤が散布されると、変異/選択/遺伝の原則に従って、除草剤が効かない変異が急速に集団中に広がっていきます。これまで、さまざまな除草剤が開発されてきましたが、世界各地の雑草は速やかに除草剤に対する耐性機構を進化させてきました。現在、こうした除草剤抵抗性は世界で200種を超える雑草で確認されており、この進化がもたらす経済コストは膨大です。たとえば、イギリスのノスズメノテッポウという雑草に着目した推計では、この雑草1種の除草剤抵抗性だけで、損失額は最大で年間800億円(4億ポンド)にも達すると推定されています(6)。

雑草の次は、害虫です。農薬が普及する以前、雑草は手で取ることで対処していましたが、害虫にはどのような対処があったでしょうか。実は害虫に対処する手立てはほとんどなく、害虫が大発生すると人は飢えるのみでした。そのため、(おそらく)雑草による飢饉は起きていませんが、害虫による飢饉は世界中で何度も生じています。このような背景の中、化学的に合成された安価な殺虫剤は、第二次世界大戦以降に急速に普及しました。しかし、進化の原則通り、雑草と同じく害虫たちも殺虫剤に対して急速に抵抗性を進化させました。

ある殺虫剤に対して抵抗性が進化しても、別の殺虫剤を開発すれば効果はあります。しかし、効果があればあるほど選択圧が強く働くことを意味するので、新しい有効な殺虫剤に対しても、すぐに抵抗性は進化します。たとえば、ビリオン・ダラー・バグ(10億ドルの金食い虫)と言われる、アメリカのトウモロコシの大害虫のハムシがいます。この害虫を防除するため1950年代から有機塩素系殺虫剤が使われましたが、1963年には抵抗性の進化が報告されました。そこで、トウモロコシ農家は別のメカニズムで虫を殺す有機リン系やカーバメート系の殺虫剤を使い始めましたが、これに対する抵抗性もすぐに進化しました。

20世紀末には殺虫剤とは全く異なる発想で害虫の発生を抑制しようとする技術も登場しました。遺伝子組み換え作物です。Bt毒素という一部の昆虫のみを殺すタンパク質を生産するようにトウモロコシのDNAの一部を作り変えたのです。これを食べたハムシは、Bt毒素によって死んでしまうため、殺虫剤散布を減らしながら効果的に防除することができます。Bt毒素は人間を含む哺乳類には作用しません。遺伝子組み換えBtトウモロコシは非常に効果的に害虫を抑制するため、現在ではアメリカのトウモロコシ生産の大半を占めるまでに至っています。ですが、進化の原則は冷酷で普遍的です。遺伝子組み換えトウモロコシの普及から6年後には、トウモロコシ生産の中心地アイオワ州やイリノイ州でBt毒素が効かないネクイハムシが登場しています(7)。このような、害虫に選択圧をかけざるをえない人間と、進化の原理に従う害虫の、終わりのない軍拡競争が世界中の農地で生じています。

しかし、私たちには進化理論の知識があります。軍拡競争から降りることはできないにしても、軍拡を縮小させることはできます。進化の知識を持った雑草学者や応用昆虫学者によって、農薬やBt作物への抵抗性進化を抑制する手法が開発され、農業の現場で使われるようになっています。たとえば、異なる薬剤をローテーションさせる、という方法があります。ある農薬に対する抵抗性を持った個体でも、別のメカニズムを持つ農薬への抵抗性は基本的にありません。そのため、複数種類の薬剤を順番にローテーションして使うことで、抵抗性個体が蔓延するのを予防することができます。異なる薬剤を「同時に」散布するという混合散布も同様の効果を持ちます。また、輪作(異なる農作物を一定の順序に栽培すること)や耕耘など、農薬以外の方法も組み合わせることで、抵抗性の進化を抑制する方法も推奨されています。これらの対策の根底にあるのは、自然選択の種類を分散させ、特定の選択圧に対する進化を防ごうという考え方です。

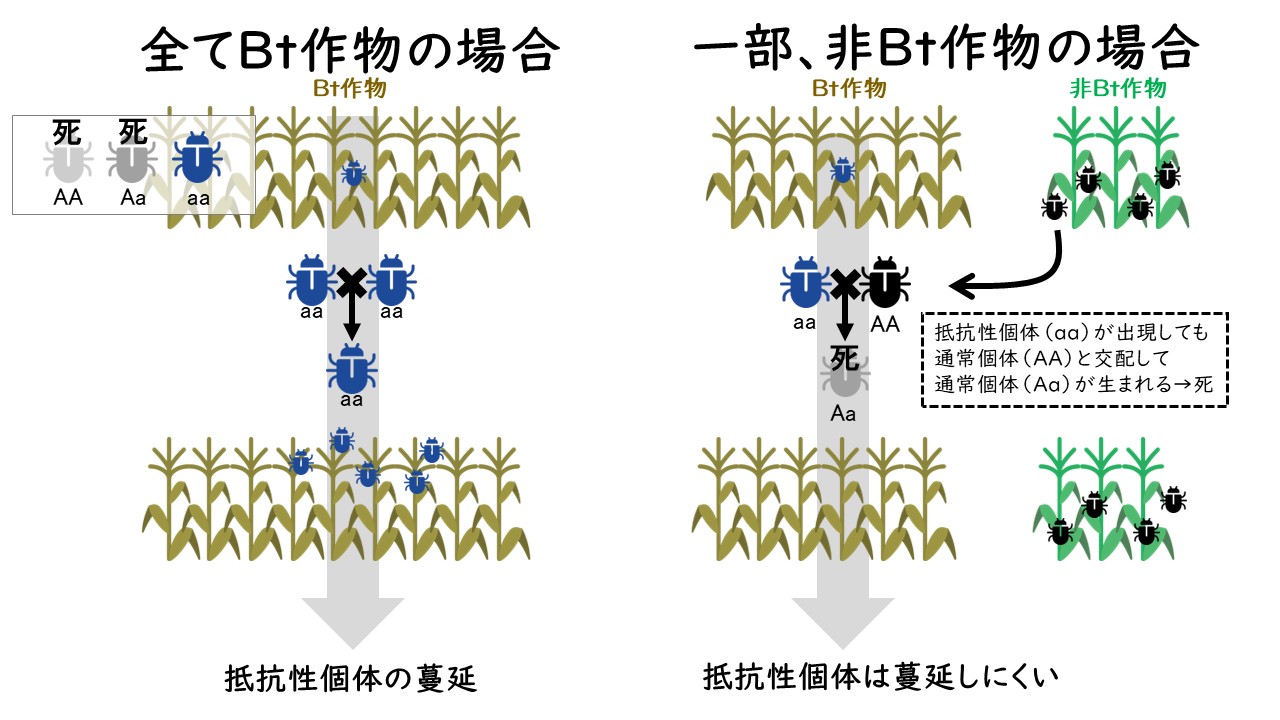

Bt作物への抵抗性でも同じ発想が使われています。ひとつの毒素を生産する組み換え品種ではなく複数の異なる毒素を生産するような品種は、抵抗性の出現を遅らせます。また、農薬と同じく、組み換え品種だけでなく、別の種類の作物と輪作することも推奨されています。これらに加え、Bt作物では、進化に基づく素晴らしい方法で抵抗性が管理されています。それは、畑の中の一部で非Bt作物を栽培し、あえて害虫にとっての「避難所」を作るという戦略です。ここで、メンデルの法則を思い出してください。Bt作物への抵抗性は、潜性(劣性)遺伝子が担っています。そのため、抵抗性を持って生き残れる個体は、ホモ接合体(両親から抵抗性遺伝子を1つずつ受け取った個体)だけとなります(図3)。避難所をつくると、抵抗性を持たない個体も非Bt品種を食べることで多く生き残ることができます。すると、害虫同士が繁殖するときに、抵抗性個体が抵抗性を持たない個体と出会って交配し、ヘテロ接合体を多数生み出します。ヘテロ接合体は抵抗性遺伝子を半分しか持たないため抵抗性を発現できず、Bt作物で死んでしまうので、抵抗性遺伝子は次世代へ受け継がれず、集団中で広がりにくくなります。この避難所戦略は、抵抗性害虫を非常に効果的に防除できるため、アメリカをはじめいくつかの国では義務化されているほどです(8)。

図3 避難所戦略の概要。すべてBt作物の場合、潜性ホモの抵抗性個体(青色の虫)が出現すると速やかに広がっていく。一方で、非Bt作物の避難所を作っておくと、抵抗性個体が出ても、顕性ホモの通常個体と交配し、生まれてくる個体はヘテロの通常個体なので、Bt作物で死ぬ。そのため、抵抗性個体は蔓延しにくい。

人間は、農作物を生産するために、農作物の競争者(=雑草)や天敵(=害虫)を殺し続けなければなりません。手作業であれ、農薬であれ、遺伝子組み換え作物であれ、雑草や害虫を効率的に防除することは、強い選択圧を雑草や害虫にかけていることになり、結果として雑草や害虫に抵抗性が進化してきました。人間は新たな抵抗性が出現するたびに新しい防除手法で対抗してきました。このような、まるで終わることのない軍拡競争を理解するのに重要なのが、ダーウィン以来の進化の知見でした。研究者たちは進化を管理する持続的な防除法を開発し、それがいまや世界中の農家に使われているのです。これは、進化を知って、進化を役立たせた最良の例です。進化は面白いし、役に立つ、そう思いませんか?

図版出典

図1 万花園主人撰、服部雪斎画『朝顔三十六花撰』20-21ページ(1854)。国立国会図書館デジタルコレクションより

図2 Barrett, S.C.H. Crop mimicry in weeds. Economic Botany 37: 255–282(1983), Fig.1より引用

図3 著者作成

注

- Agustin Barría et al., “Genetic differentiation following recent domestication events: A study of farmed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) populations,” Evolutionary Applications 16(6) 1220-1235 (2023).

- Ropars J, et al., “Domestication of the Emblematic White Cheese-Making Fungus Penicillium camemberti and Its Diversification into Two Varieties,” Curr Biol. 30(22):4441-4453 (2020).

- Dumas E. et al., “Independent domestication events in the blue-cheese fungus Penicillium roqueforti,” Mol Ecol. 29(14):2639-2660 (2020).

- Nisito et al., “Whole genome assembly of a natto production strain Bacillus subtilis natto from very short read data,” BMC Genomics 11:243(2010).

- Brigida Gallone et al., “Domestication and Divergence of Saccharomyces cerevisiae Beer Yeasts,” Cell 166(6):1397-1410 (2016).

- Alexa Varah et al. “The costs of human-induced evolution in an agricultural system,” Nat Sustain. 3(1):63-71 (2020).

- Gassmann A. J. et al., “Field-Evolved Resistance to Bt Maize by Western Corn Rootworm,” PLOS ONE 6(7): e22629 (2011).

- アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)Webサイト Insect Resistance Management for Bt Plant-Incorporated Protectants.