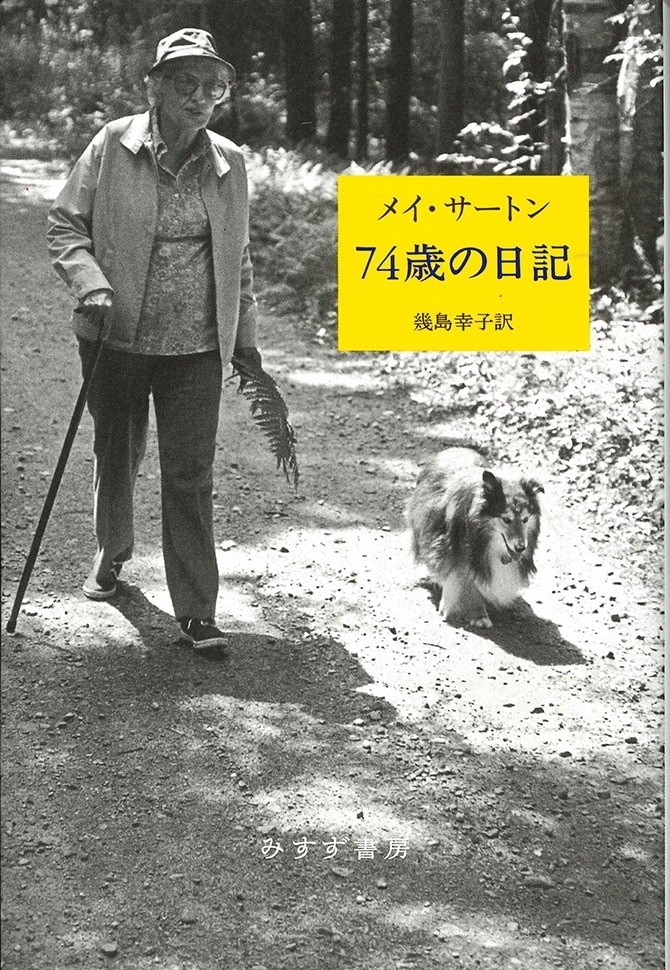

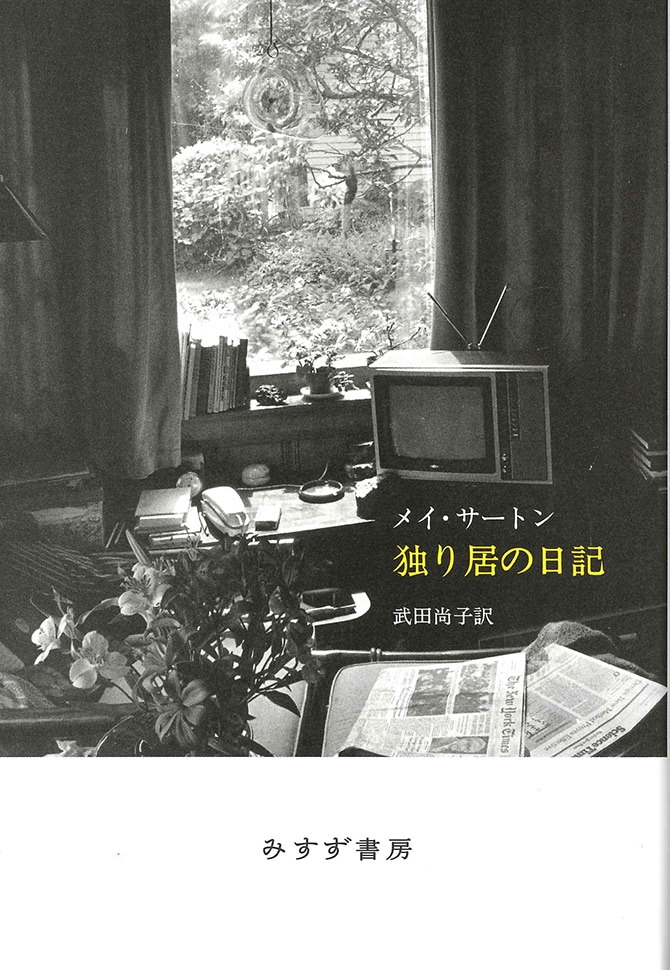

サートンの日記のうち、『70歳の日記』『74歳の日記』そして新刊の『終盤戦 79歳の日記』を続けて翻訳した幾島幸子さんは「訳者あとがき」で、この3冊では「避けることのできない老いと立ち向かってどう生きるかが……重要なテーマとなってくる」と指摘し、時間の経過に沿っておのずと読みとれるサートンの変化を振り返っている。

幾島幸子

『70歳の日記』では「今が人生で最良のとき……年をとることはすばらしいこと」と言ってみせる覇気がまだ十分にあったし、『74歳の日記』では脳梗塞の原因となった心房細動に悩まされながらも、やがて健康を取り戻して朗読会ツアーに出かけたり、庭仕事に精出したりする“不死鳥”ぶりをみせてくれる。だが80歳も間近の『終盤戦』では次々と襲ってくる健康問題――腸の不調と痛み、肺にたまる胸水、激減する体重などなど――に、創作どころか日常生活もままならない状態が続き、「部屋のこちら側からあちら側に行くのにとてもエネルギーを使う」ほど。そして主治医からは、とうとうこう宣告される――「「あなたはもう良くならないんですよ、わかりますよね」。あとには、けたたましい沈黙が続いた。シンバルがジャーンと鳴ったあとのような」

しかしサートンは、「ここからは新しい日記が始まる――もう回復の見込みがないことがわかっている女性の日記が」と書く気丈さを失わない。

訳者自身、〔この三冊を〕訳してくるなかで、サートンのあとを追いかけるように年を重ねてきたが、「未知の労苦や驚き」に満ちた老年期を生きるにあたって、噛みしめたい言葉がぎっしり詰まった本であることはたしかだ。「つらい一年だったけれど、人に依存すること――それは大切なこと――を学んだ一年でもあった」という最後近くの一節は、「孤高の人」サートンの言葉であるだけに印象に残る。

(幾島幸子「訳者あとがき」より)

Copyright © IKUSHIMA Sachiko 2023