2025年1月27日、アウシュヴィッツ強制収容所の解放から80年を迎え、ポーランド南部オシフィエンチムの収容所跡地で追悼式典が行われました。今月は、ホロコーストの記憶を伝える関連書をご紹介します。

1. ルート・クリューガー『生きつづける――ホロコーストの記憶を問う』【2024年6月新装復刊】

鈴木仁子訳

1931年にオーストリアのウィーンに生まれたルート・クリューガーは、母親とともに強制収容所に移送されたとき、まだ10歳だった。ナチスに併合されたウィーンの子供時代、アウシュヴィッツ=ビルケナウで年齢を3歳ごまかしてガス室送りをまぬがれたこと、死の行進の途上、母親といっしょに脱走したこと、戦後のドイツとアメリカでの日々……。トラウマを乗り越えて生きつづけるために書かれた、現在と過去を往還する手記。

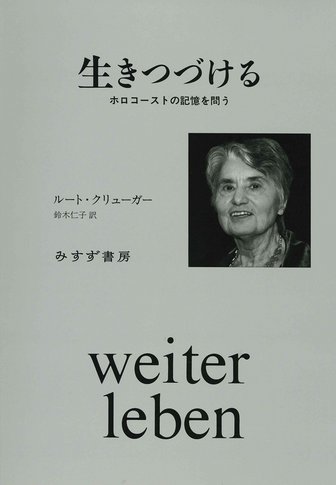

2. ヴィトルト・ピレツキ『アウシュヴィッツ潜入記――収容者番号4859』

杉浦茂樹訳

1940年、ポーランドの情報将校ピレツキは、意図的に捕まってアウシュヴィッツに送られた。その任務は、収容所の実態を外部に流すこと、そして同国人の収容者仲間を密かに組織し、もし連合軍による空爆があったらそれに呼応して武装蜂起できるよう準備を進めることだった……。冷戦後も長らく、タイプされたポーランド語原本のまま埋もれていたが、2012年にはじめて英訳・出版された。強靭な意志に貫かれ、淡々と記された、約3年間の潜入報告書。

3. ヴィクトール・E・フランクル『夜と霧【新版】』

池田香代子訳

心理学者、強制収容所を体験するーー「言語を絶する感動」と評され、人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、日本をはじめ世界的なロングセラーとして600万を超える読者に読みつがれ、現在にいたっている。原著の初版は1947年、日本語版の初版は1956年。その後著者は、1977年に新たに手を加えた改訂版を出版した。

世代を超えて読みつがれたいとの願いから生まれた新版は、原著1977年版にもとづき、新しく翻訳したものである。

4. エヴァ・ホフマン『記憶を和解のために――第二世代に託されたホロコーストの遺産』

早川敦子訳

著者は1945年にポーランドのクラクフに生まれた。ホロコーストを体験してきたユダヤ人の両親の下に育ち、家族とともにカナダに移住した著者は、日々の両親の沈黙や、時に発せられる過去の悲惨についての語りに戸惑いながらも、しだいに、彼ら第一世代の事実や思いを受け止め、自分自身の、そして第二世代の課題にしてゆく。同時代や未来を生きる人びとに宛てた、自分自身との真摯な対話の書。

5. エリ・ヴィーゼル 『夜【新版】』

村上光彦訳

1944年、15歳の少年とその家族はゲットーへ移送され、さらにアウシュヴィッツへ……、強制収容所での選別、幼児の焼却、公開処刑、極寒の死の行進。《人間》《神》《愛》といったすべてが死んだ極限状態を淡々と描くこのドキュメンタリー小説は、われわれを決して忘れてはならない記憶へと引きもどす。[1967年初版・1995年新装版発行]

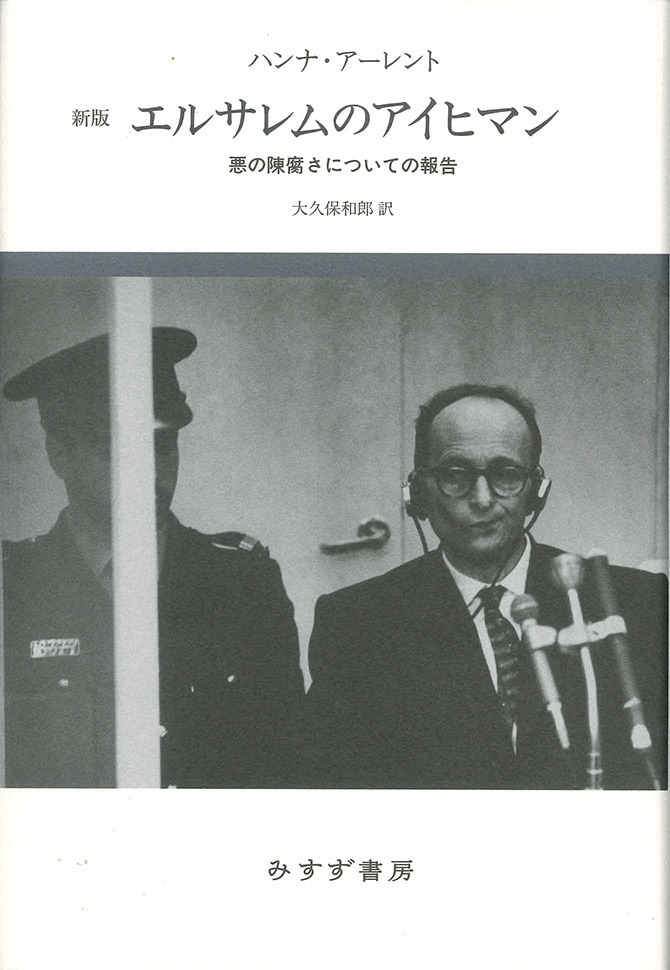

6. ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン【新版】――悪の陳腐さについての報告』

大久保和郎訳 山田正行解説

「まったく思考していないこと——これは愚かさとは決して同じではない——、それが彼があの時代の最大の犯罪者の一人になる素因だったのだ。」組織と個人、ホロコーストと法、正義、人類への罪……。絶滅収容所への移送の最高責任者、A・アイヒマンの裁判を傍聴したユダヤ系哲学者、ハンナ・アーレントによる不滅の記録。

7. ダン・ストーン『野蛮のハーモニー――ホロコースト史学論集』

上村忠男編訳

「ここではなにもかもが可能である。これは野蛮のハーモニーである」。ホロコーストをいかに語るのかは、「記憶をめぐる戦争」が進行中のヨーロッパでは死活問題なのである。歴史の方法論と思想史の最前線に立つ歴史家による論考集。

8. ニコラス・チェア/ドミニク・ウィリアムズ『アウシュヴィッツの巻物 証言資料』

二階宗人訳

遺体の焼却や処理、清掃など、「地獄」の労働を担わされた囚人、ゾンダーコマンド(特別作業班)たちがひそかに書き残してアウシュヴィッツ収容所の火葬場の地中に埋めた記録、手記や手紙が戦後、数十年にわたって発掘された。ホロコーストがしばしば「表象不可能」と評されることへの根源的な反証となる資料。

9. シルリ・ギルバート『ホロコーストの音楽――ゲットーと収容所の生』

二階宗人訳

アウシュヴィッツでは音楽「産業」が空前の活況を呈していた。移送されてきた者の「選別」にも、労働への行進にも処刑にも、オーケストラが伴奏した。収容所では音楽は異質なものではなく、むしろ運営に不可欠な一部であった。戦争と収容所を経験した祖父母をもつ若き研究者による社会史。

10. 西成彦『死者は生者のなかに――ホロコーストの考古学』

「自身が〈ホロコースト経験者〉であろうとあるまいと、その時代を生きのびた〈サバイバー〉たちが〈生者〉の〈特権〉でもあり〈責務〉でもある〈考古学者〉として務めを果たそうとした痕跡」を追いかける試み。ウィリアム・スタイロン、I・B・シンガー、エリ・ヴィーゼル、プリモ・レーヴィ、サミュエル・ベケット…。ポーランド文学・イディッシュ文学のスペシャリストが満を持してとりくんだホロコースト文学論。

11. 加藤有子・編『ホロコーストとヒロシマ――ポーランドと日本における第二次世界大戦の記憶』

ヤツェク・レオチャク/バルバラ・エンゲルキング/ヨアンナ・トカルスカ゠バキル/ヤン・ブウォンスキ/小原雅俊/高橋哲哉/ピョートル・フォレツキ/加藤久子/西成彦/東琢磨

ホロコーストの記憶と研究を、日本における戦争やヒロシマの記憶と連動するものとしてとらえ、第二次世界大戦をめぐる記憶と歴史研究の変容を、地域や出来事を越えて比較史的な視野に開くことも重要な課題とする。2018年11月の国際シンポジウムを基本に単行本化。二つの国の11名による問題提起の書。