「老い」は誰もが避けられない現象で、考察すべき点も多いものです。上野千鶴子氏の新刊『アンチ・アンチエイジングの思想』をはじめ、老いに通ずるさまざまな考え方を知り、老いとどうつきあっていくかのヒントになるみすず書房の本をご紹介します。

1. 上野千鶴子『アンチ・アンチエイジングの思想――ボーヴォワール『老い』を読む』【2025年4月刊】

本書帯に躍るのは、強烈な上野節――「生きるのに、遠慮はいらないわよ!」。ボーヴォワールの『老い』を導きに、現代社会における老いとはどのようなものなのか、そしてこれから私たちはどう老いながら生きるべきかを考えつくす。誰もが避けられない老いとそれに伴う衰えに、なぜ気後れさせられなければいけないのか? 弱いまま尊厳をもって生ききるための思想の書。

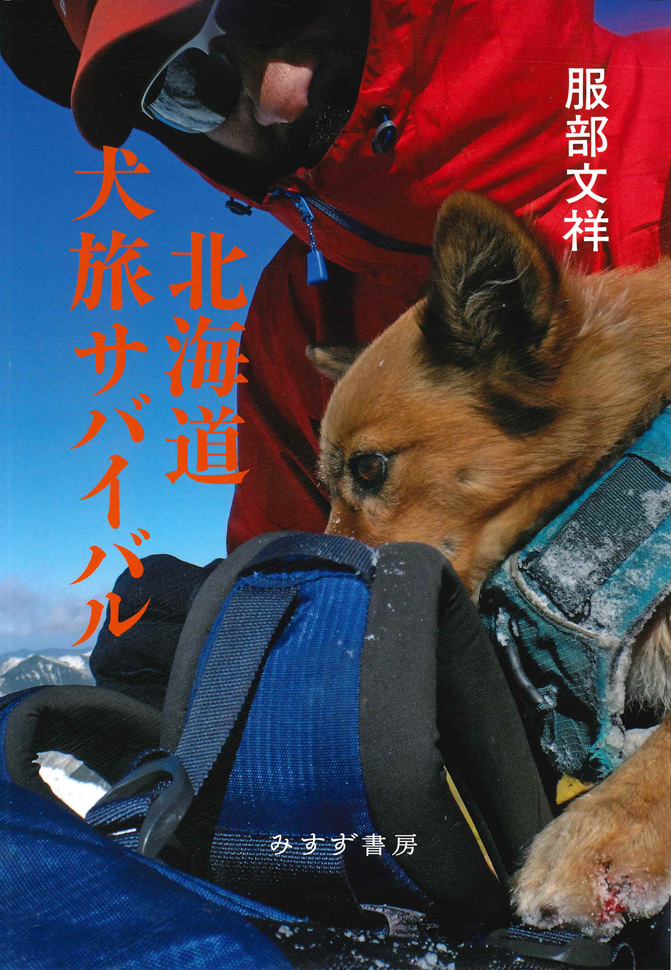

2. 服部文祥『北海道犬旅サバイバル』

(2023年9月刊)

十分な食い扶持を確保し、子どもも育ち、老いを感じはじめた冒険家・服部文祥が、50歳にして思い至った「本当にやりたいこと」――それが北海道犬旅サバイバルだ! 銃を持ち犬を連れて、シカを狩りながら晩秋の北海道を縦断。徒歩旅のなかでの猟犬ナツとの絆、深まる哲学、アクシデント、人との出会い、アクシデントののちに深まる哲学……。淡々としているようでしていない、手に汗握る、人間味あふれる冒険記録。

3. 小泉恭子『メモリースケープ――「あの頃」を呼び起こす音楽』

(2013年10月刊)

パーソナルな記憶と時代に共通するコモンな記憶を行き来する、「サウンドスケープ」という概念に依拠しておこなわれた社会学的研究。中高年や老年期の人びとを対象とした調査のディテールには、調査対象者のライフヒストリーが色濃く表れる。人生、そして老いを音楽を通して知る、フィールドワーク。

4. ヘンリー・マーシュ『残された時間――脳外科医マーシュ、がんと生きる』

小田嶋由美子訳、仲野徹監修 (2024年4月刊)

本書は、著者が自分の脳画像を見て、ショックを受けるところから始まる。「私が見たのは、進行中の「老い」である」(p.5)。その後ほどなく前立腺がんの診断を受けた著者は、これまで医師として向き合ってきた病というものに、患者として向き合うことになる。本書はその葛藤を赤裸々に記したものだ。希望と不安を行き交わせ、過去と現在を織り交ぜながら記される、一人の医師の死や老いとの向き合い方。

5. 小堀鷗一郎『死を生きた人びと――訪問診療医と355人の患者』

(2018年5月刊)

「たまたま書きかけで終わった原稿を目にした若い同僚から、私の事例の描写がその人物一人一人を蘇らせるようで、平凡な市井の人びとの死が意味あるものに思えてくると言われた」(「あとがき」より)。本書収載の42の事例記録はあくまで客観的で飾り気のない報告ながら、著者の同僚の言葉のとおり、心を動かす。どう死にたいか、どんな死がありうるか、どんなふうに見守るべきか……。立場によってさまざまに違う死の受け止め方を知るために。

6. アトゥール・ガワンデ『死すべき定め――死にゆく人に何ができるか』

原井宏明訳(2016年6月刊)

過去から見れば医療はすばらしく発達し、患者から死を遠ざけることに長けてきた。しかし、「死すべき定め」の扱い方はどうだろうか? 「死すべき定めを医学的経験にするという実験はまだ二、三〇年の歴史しかない。まだ未熟なのだ。そして実際の結果は、実験に失敗しつつあることを示す」(「まえがき」より)。医療はまだ、答えにたどり着けてはいないが、ありようを見つめることはできる。本書に登場するすべての死すべき定めは、人を変える力がある。

- 『死すべき定め』詳細はこちら

書誌ページより、本書の一部をPDFでお読みになれます

7. 海老坂武『生きるということ――モンテーニュとの対話』

(2024年3月刊)

仏文学の碩学、海老坂武が『エセー』を「代わりに読む」! 16世紀フランスに生きたモンテーニュが数十年にわたり書きとめ、修正し、私家版として公刊したのが『エセー』という本。日本語版で2000ページを超える『エセー』の言葉は、「砂地に水が染み入るよう」だ、と著者は記す。その味わい方を、海老坂自身の人生観とともに見つめる、生きるということを知る読書。

8. メイ・サートン『70歳の日記』

幾島幸子訳(2016年7月刊)

「……朗読会で「今が人生で最良のときです。年をとることはすばらしいことですよ」と言ったら、聴衆の一人が、「年をとることのどこがいいのですか?」と大きな声で質問した。反射的にこう答えた――質問者の言葉にそんなはずはないという響きがあったので、ちょっと身構えつつ。「今までの生涯で、いちばん自分らしくいられるからです」」(「一九八二年五月三日 月曜日」より)。「独り居中毒患者」サートンの70歳の1年間も、出会いと喪失、発見にみちた1年間。最上のロールモデルかもしれない。

9. カール・ヘラップ『アルツハイマー病研究、失敗の構造』

梶山あゆみ訳(2023年8月刊)

世界的に高齢化が進む中で患者は増加の一途をたどり、治療薬が待望されてきた病、アルツハイマー病。治療薬のことはときどきニュースになるものの、決定的なものはなかなか世に出てこないが、最先端の現場ではどんな研究がなされてきたのだろうか? 医師、科学者、製薬企業、そして政府と、複数のステークホルダーの動向とその歴史をよく知る著者は本書のなかで、こう嘆く。「こんなやり方で人間の疾患を研究できるはずがない」。何がいけなかったのか、そしてこれからどうすればよいのか。情熱あふれる研究者の、真摯な総括と告発の書。