2025年は、第二次世界大戦の終戦から80年の節目です。戦時の記憶や体験は一様ではなく、いる場所や置かれた立場が違えば、戦争体験は大きく違います。7月の新刊『八重山の1945年』と8月の新刊『北一輝・近衛文麿・石原莞爾と大東亜戦争』とあわせ、さまざまな立場のひとびとがこの戦争とその時代をどのようにとらえ行動したか、行動せざるを得ない状況はいかに作り上げられていたかを伝えるみすず書房の本を選んで、ご紹介します。

1. 大田静男『八重山の1945年』

【2025年7月最新刊】

日本の最南西の島嶼群であり、沖縄本島よりも台湾に近い八重山諸島。戦争の要所となったこの地に住む人びとは、日本軍の横暴や物資の困窮、マラリアの流行などさまざまな要因で苦しめられた。しかし著者はこうも述べる。「軍や政府を糾弾するのは当然のことだ。しかし、忘れてならないのは沖縄県民も朝鮮、中国、アジア・太平洋の人々への加害者であることだ。戦争体験が苛酷だっただけに被害者意識があまりにも強調され、負の歴史に向き合っているだろうか」。住民の証言と、日本兵の日記、英米軍の活動報告を渉猟する本書は、「八重山の戦争」の実相を細部にわたって立体的に描き出す。

2. 堀真清『北一輝・近衛文麿・石原莞爾と大東亜戦争――開戦に至る思想の系譜』

【2025年8月最新刊】

なぜ、日本は勝算の薄い戦争に突入したのか。開戦は通常、外交交渉決裂の結果として説明される。しかし、交渉が決裂するのは戦争が選択肢としてあるからではないか。その動因として史資料からくり返し浮かび上がるのは、国家生存権の思想であり、北一輝・近衛文麿・石原莞爾がその系譜に連なる。

かれらが主唱し、広く浸透した国家生存権の思想は自国本位の思想だったが、それを正義と信じ、それが否定されたとき、日本は奇襲に訴えた。開戦によって、かれらのいう日本の生存権がどう守られるのか、という見通しは曖昧なまま、戦争はほとんど運命のようにとらえられていた。本書はこの国家生存権の思想の始原、発展、そして終焉を、アジア主義との関係を重視しつつ、当時の記録をふんだんに読み込んでたどり直す。

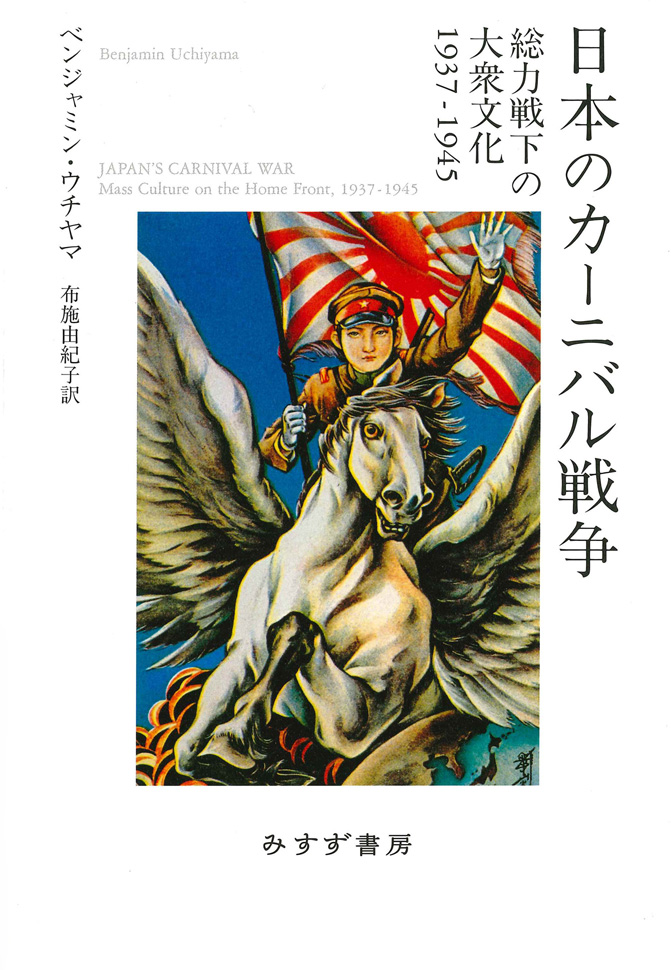

3. ベンジャミン・ウチヤマ『日本のカーニバル戦争――総力戦下の大衆文化1937-1945』

布施由紀子訳(2022年刊)

「銃後には欲求と犠牲があり、幻想と悪夢があり、美と恐怖があった。これらのたがいに相矛盾する文化的実践のすべてがあいまって、戦時の日本人の日常体験を形づくっていった。このダイナミクスを認めることで、はじめてわたしたちは、なぜ日本が戦争をしたのか、さらには、なぜモダンな大衆社会が、第二次世界大戦中の他国民に対する凄惨な暴力や残虐行為を許したのかが理解できるのだ」。本書はこんな言葉でむすばれている。戦場でスリルを探し求めた従軍記者、「浪費遊行」の職工、兵隊、映画スター、少年航空兵のそれぞれが「カーニバル王」として、大衆の鬱憤を解放する役割を果たした。過激化・不謹慎化する大衆文化が総力戦をどのように支えていたのかを、克明に描く。

4. エドガー・A・ポーター/ランイン・ポーター『戦時下、占領下の日常――大分オーラルヒストリー』

菅田絢子訳(2022年刊)

本書の研究は、著者らが大分に移り住んだことをきっかけとしてスタートしたものだ。それぞれアメリカと中国にルーツをもつ著者らが地元の人びととのかかわりを深める中で、戦中の記憶を聞き取ろうと思い立った。第二次大戦の要所として、特攻機の発着地となり、戦後アメリカの地区占領本部が置かれるなどしたこの土地の人びとの語りが、戦中、戦後のリアルな雰囲気をはっきりと伝える。

5. サラ・コブナー『帝国の虜囚――日本軍捕虜収容所の現実』

白川貴子訳、内海愛子解説(2022年刊)

欧米には、アジア・太平洋戦争で、日本軍は戦地でとらえた連合軍の捕虜を一貫して虐待する方針を採った、という共通理解がある。「何にも増して大切なのは、捕虜、被抑留者、監視兵が述べていることに耳を傾けることである」と記す著者は、捕虜の証言や記録調査もあわせて各地の収容所の実態を描き出し、日本軍に捕らえられた連合軍捕虜やその監視兵、収容所所長、官僚たちの経験に迫る。軍事史研究では軽視されがちな、人種、ジェンダー、そして身分(軍隊においては階級)という社会的視点にも注意を払った分析を行っている点もみどころ。

6. 富田武『日ソ戦争 1945年8月――棄てられた兵士と居留民』

(2020年刊)

その戦争は、1945年8月9日から第二次大戦終戦の8月15日を越えて9月まで続き、日本側の死者は将兵約8万、民間人約25万、捕虜約60万を数えた。本研究は、2019年にロシア国防省中央公文書館(TsAMO)の日ソ戦争の作戦文書が機密解除されたことで可能となったもので、これまで断片的にしかわかっていなかった真実が明らかにされている。「触れたくない敗戦史」ゆえに長らく放置されてきた、日ソ戦争の全体像を描く初めての書籍である。

7. 橋本明子『日本の長い戦後――敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか』

山岡由美訳(2017年刊)

国民それぞれにとって敗戦がもつ意味や解釈が異なり、その違いがそのまま戦争の記憶を分断し、混沌とした「敗戦文化」を形作っている――。本書はこの理由に迫るためになされた、比較社会学的研究をまとめたもの。戦争の記憶を「英雄の語り」「被害者の語り」「加害者の語り」に分類して分析し、日本社会の現状にひとつの理解をもたらそうと試みている。どのように過去をとらえ、これからの国民的アイデンティティをどのように築くかを考察した終章は、混迷極まる今後の日本や世界の行く末を考えるうえで、示唆に富む。