加藤哲郎

(一橋大学名誉教授、尾崎=ゾルゲ研究会代表)

1 尾崎=ゾルゲ研究会と「新資料が語るゾルゲ事件」シリーズ

私たちが2022年11月に正式に結成した尾崎=ゾルゲ研究会は、その準備段階から、みすず書房の「新資料が語るゾルゲ事件」シリーズと提携してきた。

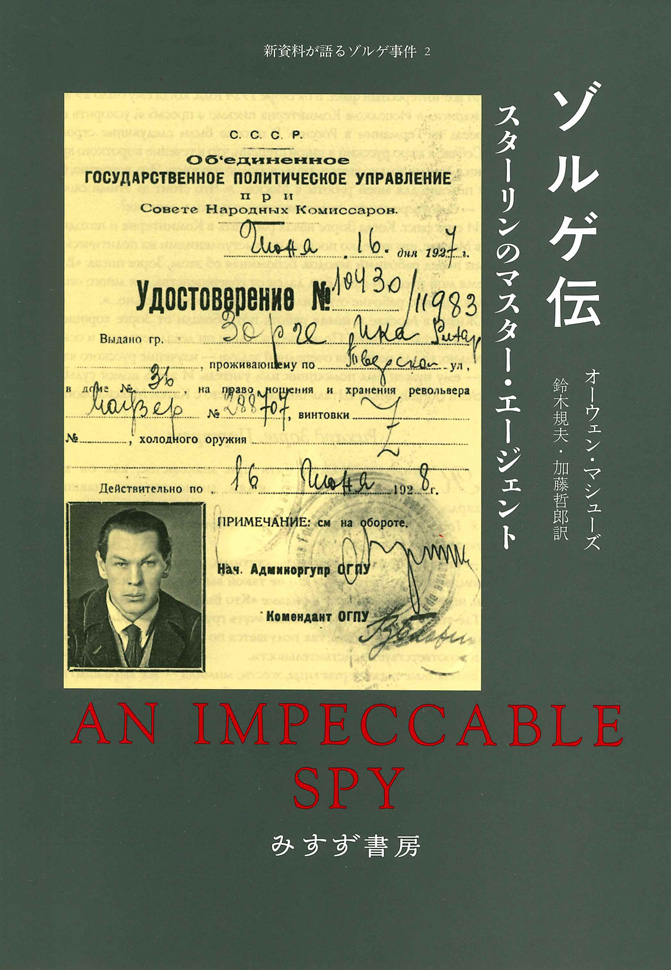

会の発足とほぼ同時にアンドレイ・フェシュン編『ゾルゲ・ファイル 1941-45――赤軍情報本部機密文書』(名越健郎・名越陽子訳)を刊行して、モスクワの編者とオンラインで結ぶ研究会を行い、2023年5月にはオーウェン・マシューズ『ゾルゲ伝――スターリンのマスター・エージェント』を、鈴木規夫・愛知大学教授と私の共訳で世に出すことができた。

フェシュン編『ゾルゲ・ファイル』は、ゾルゲが日本からモスクワに伝えた電信情報の全貌を網羅して、画期的である。

それまでの研究の基礎資料であったみすず書房の『現代史資料 ゾルゲ事件』全4巻は、ゾルゲ事件についての特高警察の訊問と裁判記録を大量に収録しているが、そこにあるゾルゲ諜報団=ラムゼイ機関のモスクワ宛て情報は、逓信局傍受の発信暗号や1941年10月ゾルゲ宅、マックス・クラウゼン宅家宅捜査でみつかった通信文下書き、発信途上の原稿文等数十通であった。特高外事警察は、その全貌を被告たちの供述からひきだそうと訊問し、発信情報は100件400通に及ぶのではないかと推定したが、もとより送られた電文はモスクワにあり、第一次資料にはならなかった。

戦時中のゾルゲ事件報道は、1942年5月16日の、トップ記事不可・4段組以下・写真不可など厳格に統制された司法省発表「国際諜報団検挙」の記事のみであり、戦後の米国陸軍省「ウィロビー報告」も、本国でのマッカーシズムのさなかに、日本の警察資料から反共宣伝に役立つよう編集された英語の「赤色スパイ」ストーリーであった。

リヒアルト・ゾルゲ

尾崎秀実

そもそもソ連共産党がリヒアルト・ゾルゲの存在そのものを認めていなかったため、戦後も1960年安保の頃までは、1946年の尾崎秀実の『愛情はふる星のごとく』がベストセラーになった戦後改革期を除けば、「赤色スパイ・ゾルゲ」「革命を売る男・伊藤律」という、「逆コース」と共に導入された米軍ウィロビー報告に沿ったゾルゲ事件のイメージが、大衆文化として流布していた。

典型的には尾崎秀樹『生きているユダ』(1959年)と松本清張「革命を売る男・伊藤律」(1960年、『日本の黒い霧』所収)であった。典拠にされたのは、戦後に生き残った諜報団被告の一人だが、実は米軍・CIAの正真正銘の「スパイ」であった川合貞吉の証言や、ゾルゲの「日本人妻」石井花子の回想であった。米軍公表資料で事件発覚の端緒を作ったと名指しされた伊藤律は、戦後日本共産党の最高指導者徳田球一の腹心であったため、同党内の路線問題も絡んでいた。

2 ゾルゲ事件は「スパイ物語」から歴史研究へ

転機は、1964年東京オリンピックが開かれた頃に、突如として訪れた。9月4日の『プラウダ』紙にゾルゲは独ソ開戦情報をもたらしスターリンに警告したとする記事が現れ、11月5日にはソビエト最高会議が「ソ連英雄勲章」を授与した。ソ連共産党の当時の第一書記フルシチョフが、ブレジネフ等により退陣に追い込まれる直前に、かつての対独戦争におけるゾルゲのもたらした情報の歴史的意義を認め名誉を回復したのである。

『同志ゾルゲ』(邦訳、刀江書院、1965年)といった諜報活動を讃える多くの記事や書物が出て、そこにどんなゾルゲ情報が反ファシズム・祖国防衛戦争勝利に貢献したかが書かれるようになった。ロシアにおける第一次「ゾルゲ・ブーム」で、『フランクフルター・ツァイトゥング』等のゾルゲの論文も発表されるようになったが、ゾルゲが日本から送った電文・書簡等の第一次資料としての紹介は断片的であった。

むしろ、日本で1962年8月に始まった『現代史資料 ゾルゲ事件』が、ソ連を含む世界での学術的ゾルゲ事件研究の出発点になり、底本となった。

英語圏では、ちょうどソ連におけるゾルゲの名誉回復と同じ時期に、ゾルゲよりも尾崎秀実とアジアに注目した米国のチャルマーズ・ジョンソンの書物(邦訳『ゾルゲ事件とは何か』岩波現代文庫、2013年)を先駆に、英国のディーキン=ストーリィの実証的な『ゾルゲ追跡』(上下、岩波現代文庫、2003年)や、ウィロビー報告の流れを汲むゴードン・プランゲの遺著『ゾルゲ・東京を狙え』(上下、原書房、新装版2005年)などが、世界で読まれるようになった。

日本で出版されたウィロビー報告

ウィロビー報告 原書(『上海諜報団』)

もう一つの転機は、20世紀末のソ連崩壊と、日本において白井久也・渡部富哉らが創設した日露歴史研究センターの国際的活動であった。ソ連の解体期に、日本の下斗米伸夫教授とNHK取材班が、国防省アーカイヴに秘蔵された極秘軍事情報電報など100点近くを入手し公開した(下斗米伸夫・NHK取材班『国際スパイ ゾルゲの真実』角川書店、1992年)。

それをさらに補強した新資料191点を含む2000年のA・フェシュン編『秘録 ゾルゲ事件――発掘された未公開文書』は、日露歴史研究センターの国際シンポジウム記録である白井久也編著『国際スパイ・ゾルゲの世界戦争と革命』(社会評論社、2003年)に収録され、第一次資料にもとづくゾルゲ事件についての学術的研究の水準を、飛躍的に高めることになった。

英語圏での編年体でのロバート・ワイマント『ゾルゲ 引き裂かれたスパイ』(新潮社、1996年)や、日露歴史研究センターの協力を得た篠田正浩監督の映画『スパイ・ゾルゲ』(2003年)の世界での上映が、ロシア、ドイツ、英米、オーストラリア、中国などの研究者を結集する国際会議・研究ネットワークと情報の国際的共有の助けとなった。特に渡部富哉の『偽りの烙印――伊藤律・スパイ説の崩壊』(五月書房、1993年)と米国国立公文書館(NARA)資料を用いた加藤哲郎『ゾルゲ事件――覆された神話』(平凡社新書、2014年)は、戦後日本で通俗文化として広く流布した尾崎秀樹、松本清張等による伊藤律発覚端緒説を、陰謀論として退けた。

そして現在、世界のゾルゲ事件研究は、新たな段階を迎えようとしている。

ゾルゲ事件発覚時に日本の特高警察が約400通と推定したゾルゲ諜報団の発信情報は、ロシア国防省中央文書館で新たに発掘された往復文書やソ連側情報評価メモも含め、上海時代から1930-45年に650点に及ぶことが明らかになった。

それを編纂したフェシュンの資料集のうち、独ソ戦開戦情報や日本の南進・日米開戦情報を中心とした1941年以降の218点を日本語にしたのが、名越健郎・名越陽子訳『ゾルゲ・ファイル 1941-1945――赤軍情報本部機密文書』である。そこではゾルゲがモスクワに送った1941年独ソ戦、日本の御前会議南進情報の原文とそれに対する赤軍情報部の評価、クレムリンへの到達度、ゾルゲと同じ時期に赤軍情報部(GRU)だけでも6人の対日諜報員を派遣していたことまで明らかになった。

また、これら機密解除された新資料を詳しく読み込んだミハイル・アレクセーエフの浩瀚な4冊の研究の内、上海編『あなたのラムゼイ――中国におけるリヒアルト・ゾルゲとソ連軍事情報機関 1930-1933年』も、吉田臣吾氏により日本語訳が進められており、「新資料が語るゾルゲ事件」シリーズに加わる予定である。

英語圏でベストセラーになったオーウェン・マシューズ『ゾルゲ伝』は、ロシアでのフェシュン編資料集刊行やアレクセーエフの本格的研究を踏まえている点で、20世紀のディーキン=ストーリィ『ゾルゲ追跡』や、世紀末のワイマント『引き裂かれたスパイ』の系譜を引いて四半世紀ぶりで現れた、オーソドクスなゾルゲ事件研究の定番になろうとしている。

ミハイル・アレクセーエフ

『あなたに忠実なラムゼイ――1933-1938年』東京篇(上)

日本で白井久也・渡部富哉氏らの日露歴史研究センタ―が、メンバーの高齢化に伴い会誌『ゾルゲ事件関係外国語文献翻訳集』50号を持って役割を終え、解散する時期に、ロシアでは、第二次「ゾルゲ・ブーム」が起きている。

それは、プーチン大統領のロシア・ナショナリズムの称揚とウクライナ戦争にいたる「大ロシア主義」の提唱に導かれたものであるが、リヒアルト・ゾルゲの「大祖国戦争での英雄」像復活と、プーチン自身がゾルゲに学んで旧KGBの諜報活動に入ったと告白したことによる。

そこに、石井花子の手記をもとに、テレビの連続大河ドラマから映画化された「スパイを愛した女たち」の上映や、日本の多磨霊園にあるゾルゲの墓の在日ロシア大使館による管理への移管、地下鉄や街路の名称や銅像・胸像の建立など、大衆文化レベルでのゾルゲの称揚が続いている。

現代ロシア及び英語圏では、いったん大衆文化から離れて歴史研究の対象となったゾルゲ諜報団の活動が、21世紀のメディア媒体の多様化やインターネットの普及にともなって、あらたな学術研究と文化の多様な結合を生んでいるかに見える。

2017年に国会図書館憲政資料室で新たに公開された、事件当時の司法省思想検察資料を編んだ加藤哲郎編『ゾルゲ事件史料集成――太田耐造関係文書』全10巻(不二出版)が刊行され、学術的には、新たな段階での研究が可能になった。

ロシアの連続テレビドラマ『ゾルゲ』(2017年)より

この時点で、私たちの尾崎=ゾルゲ研究会は、伊藤律発覚端緒説の誤りを実証しゾルゲ事件研究の国際ネットワークを構築した日露歴史研究センターの事業を受け継ぎ、インテリジェンス研究の一環として、若い世代の「情報戦としてのゾルゲ事件」への関心を喚起し、文学や映画、アニメ等をも通じた日本での新たな「尾崎=ゾルゲ・ブーム」を喚起したいと考えている。

ヒントとなるのは、ゾルゲの本来の祖国であるドイツにおけるゾルゲの扱いである。東西冷戦時代は、ソ連の「名誉回復」にあわせて、東独のユリウス・マーダーの著作やソーニャ(ウルスラ・クチンスキー)の回想等が出され、西独では、米軍ウィロビー報告を後追いした1951年の『デア・シュピーゲル』特集以後、「赤色スパイ・ゾルゲ」のイメージが強く、研究も少なかった。ディーキン=ストーリィ本の独訳や日本のアニメである手塚治虫『アドルフに告ぐ』のドイツ語本が、「反ファシズム・反ナチ」としてのゾルゲ諜報団の役割に注意を喚起したが、関心は薄かった。

東西ドイツ統一から21世紀に入ると、ドイツ語での本格的研究書はでてこないものの、アニメを使った歴史絵物語Isabel Kreitz, Graphic Novel : Die Sache mit Sorge: Stalins Spion in Tokio, 2008や、史実に沿ったテレビドラマなども作られるようになった。そして、私たちの尾崎=ゾルゲ研究会にも、ゾルゲのドイツ語論文・記事の目録やゾルゲのドイツ共産党時代の活動についての資料が寄せられるようになった。それらをも使って「知識人としてのゾルゲ」を浮き彫りにした、八木紀一郎『20世紀知的急進主義の軌跡――初期フランクフルト学派の社会科学者たち』は、すでにみすず書房から刊行されている。

手塚治虫『アドルフに告ぐ』ドイツ語版

3 岸惠子の発案した映画とフルシチョフによるゾルゲの名誉回復

そこで尾崎=ゾルゲ研究会は、1964年のフルシチョフによるゾルゲの名誉回復、ソ連側資料公開の経緯と、大衆文化としてのスパイ・ゾルゲから、学術的歴史研究への転換の謎を探ることにした。そのなかで、岸惠子の主演した日仏合作映画『スパイ・ゾルゲ 真珠湾前夜』と出会うことになった。

直接のきっかけは、岸惠子の『日経新聞』「私の履歴書」での、ゾルゲ事件をもとにした1961年松竹配給の日仏合作映画への言及で、後に『岸惠子自伝――卵を割らなければ、オムレツは食べられない』(岩波書店、2021年)に収録された。そこで岸惠子は、当時の夫であったイヴ・シャンピ監督にゾルゲ事件の映画化を提案したのは、主演女優になった岸惠子自身であると述べていた。

1961年に欧州で封切られ評判になった映画は、一旦モスクワ国際映画祭出品が税関検閲で拒否されたが、時の在仏ソ連大使が直接クレムリンに持ち込み、フルシチョフ書記長によるゾルゲの名誉回復、「ソ連邦英雄」称号授与につながった。ソ連でも映画は大ヒットし、夫妻はフルシチョフの招待でソ連国内を旅することができた。ただし、映画の内容は、ゾルゲ・尾崎の反戦反ファシズムに感動した岸惠子の企図とは裏腹に、「思想的に正反対」の脚本によるメロドラマになってしまった、という。

またその内容は、当時広く流布していたスパイ・ゾルゲが真珠湾攻撃情報をもたらしたという歴史的に誤った俗説ストーリイであった。

しかし、なお疑問が残る。1961年に欧州で封切られヒットした映画が、なぜ3年の空白を経て、1964年のクレムリンの上映会まで問題にならなかったのだろうか。

マシューズの『ゾルゲ伝』には、クレムリンでの映画会でのソ連共産党幹部たちの反応も描かれていた。フェシュンの2000年の資料集『秘録 ゾルゲ事件――発掘された未公開文書』には、「1964年、ソ連軍参謀本部諜報総局で、A・F・カシーチィンの指導のもとに、ゾルゲ事件に関する資料研究を目的とした委員会が創設された。ゾルゲとの仕事に関与したすべての人々が、回想記を作り上げた」と「名誉回復」のにいたる手続きと経緯が述べられている。

『スパイ・ゾルゲ 真珠湾前夜』ポスター(1961年)

『スパイ・ゾルゲ 真珠湾前夜』の一場面(1961年)

4 1962年という転機の年

われわれがさらに岸惠子の映画とソ連の第一次ゾルゲ・ブームを結ぶものを追うと、日本及び世界の学術研究のベースとなるみすず書房の『現代史資料 ゾルゲ事件』1-3巻が1962年8-12月に刊行されたことが、まずは目についた。

それまでの「赤色スパイ・ゾルゲ」「生きているユダ・伊藤律」風の大衆文化的スパイ物語を主導してきた尾崎秀樹は、後によく読まれる中公新書『ゾルゲ事件』を1963年1月に刊行しているが、副題「尾崎秀実の理想と挫折」にあるように、義兄・尾崎秀実の生涯と、尾崎の友人でありながら「革命を売る男」になった伊藤律の糾弾が主眼で、『現代史資料』刊行でようやく可能になった「事件」の全体像と特高捜査のディテールは、反映されていない。

むしろ、日本の歴史学研究会が刊行する学会誌『歴史学研究』1963年4月号に掲載された『昭和史』論争で著名な歴史家・藤原彰の『現代史資料』書評が、ゾルゲ事件を学術的にとりあげる端緒を作った。アメリカで中国革命と尾崎秀実のアジア論の本格的研究を始めたチャルマーズ・ジョンソンは、この日本の歴史学界の新たな動向を踏まえて、学術研究として『尾崎・ゾルゲ事件――その政治学的研究』(スタンフォード大学出版会、1964年初版)を執筆した。

しかし、ソ連のフルシチョフが、こうした日本の学界の動きを見てゾルゲを英雄に仕立てたり銅像を建てたりすることはありえない。当時の日本は、国民的反対運動にもかかわらず1960年の日米新安保条約が締結され、アメリカ帝国主義の手先になっているというのが、ソ連・中国等東側社会主義国の見方だった。

1956年の日ソ国交回復以後、フルシチョフのスターリン批判と平和共存路線は日本にも知られ、国民の対ソ感情は、スターリン時代に比すれば良くなっていた。ゾルゲ事件の被告の中には、久津見房子等戦前日本共産党の著名な党員が入っており、ウィロビー報告の伊藤律発覚端緒説には、徳田球一書記長時代の日本共産党に打撃を与える意図が含まれていて、尾崎秀樹や松本清張はそれを意識しながら「伊藤律=スパイ」像を提供してきた。

しかし、1961年夏の日本共産党第8回大会は、いわゆる「50年問題」での徳田球一・伊藤律ら「所感派」の活動を「分派」による党とは無関係なものとし、徳田球一は北京で没し、伊藤律は中国で除名され消息不明として、新しい「二つの敵」に対する綱領と、野坂参三・宮本顕治による新指導部を確立した。それまで共産党内での政争の具であったゾルゲ事件は、日本の左翼政治の中で中性化された。少なくとも1980年の伊藤律の中国獄中からの奇跡的生還で再政治化するまでは。

ソ連で公開された『あなたは何者? ゾルゲ博士』ポスター

5 ケネディ=ライシャワー路線のなかでの宇宙飛行士ガガーリン来日

そんな中で、1964年のソ連における「英雄ゾルゲ」ブームを追いかけて行くと、軍歌として作られた「同志ゾルゲ」という詩の解説中に、元在日ソ連大使館員ミハエル・イワノフの「ユーリ・ガガーリンとリヒアルト・ゾルゲ」という短文がみつかった。

ソ連崩壊後のロシアの雑誌『不思議と冒険』1995年1月号に発表されたもので、1962年5月のソ連初の宇宙飛行士ガガーリンの日本訪問時に、彼を招待し接待した日本側政治家からゾルゲの活動を教えられ、ガガーリンが感激してクレムリンに伝えた、という話である。

それによると、日ソ国交回復時の日本側全権大使で、自民党の重鎮になっていた松本俊一がガガーリン歓迎委員会の中心にあり、戦時中に巣鴨の刑務所で処刑されたソ連のスパイ・ゾルゲの名前がなぜソ連ではすっかり忘れられているのかと何度も質問したのに動かされて、ガガーリンはゾルゲの偉業を知り、フルシチョフに伝えると約したという。

松本俊一と在日ソ連大使館員イワノフは、「この機会に、この諜報員の活躍と、ファシズムに対する勝利への多大な貢献について、最も詳細かつ鮮明に説明する」ことにした。ガガーリンは、この話に魅了され感動した。宇宙飛行士ガガーリン来日の手土産は、「反ファシズムの英雄ゾルゲ」を日ソ友好の故事として復興することであった。

この「ガガーリンの進言」は、『ロシア地政学選集』1998年3号のワシーリー・モロジャコフの論文でも取りあげられ、「ソ連でのゾルゲの公式承認の必要性をフルシショフに語ったのは、日本旅行から戻ったユーリー・ガガーリンだった」が、フルシチョフは「時期尚早」と答え、真相究明を始めたという(白井久也・小林峻一編『ゾルゲはなぜ死刑にされたのか』社会評論社、2000年)。

そこにはもう一つ、ウラがあった。イワノフの回想は、ガガーリンがいかに日本で歓迎されたかを示すために、早稲田大学を訪問した際の大隈講堂での歓迎会がどんなに学生を引きつけ熱狂的であったかを述べていた。それは、ガガーリン訪日の前の2月に、アメリカのロバート・ケネディ司法長官が、兄であるジョン・ケネディ大統領の意を受けて来日した直後で、ロバート・ケネディは、同じく早稲田大学を訪問したが、安保反対闘争の余韻の残る大隈講堂で、学生たちの反米抗議に遭い一時立ち往生した事態と対比されて、ソ連外交の成功とされていた。

ロバート・ケネディを早稻田に案内したのは、駐日米国大使の日本専門家エドウィン・ライシャワー、つまり生まれたばかりの米国対日「ケネディ=ライシャワー路線」は、まだ学生たちの反米感情に悩まされていた。イワノフは、ガガーリンとゾルゲの遭遇を引くことで、米ソ冷戦のなかでの対日外交におけるソ連の一時的勝利を回想したのである。

1962年は、2月のロバート・ケネディ来日、6月のガガーリン来日に続き、8月から『現代史資料 ゾルゲ事件』刊行が始まり、木下順二のゾルゲ事件を題材にした戯曲「オットーと呼ばれる日本人」が発表された年であった。その10月に、米ソ冷戦の朝鮮戦争以来の緊張、キューバ・ミサイル危機が勃発し、東西諜報戦が最高潮に達した。平和共存どころか、第三次世界大戦の危機に直面して、米ソ両国のなかで、諜報機関(CIA、KGBなど)の役割が大きくなった。

私の考えでは、このキューバ危機による情報戦・諜報戦の緊張こそ、フルシチョフをして「大祖国戦争の英雄」ゾルゲの称揚・宣伝を導き、岸惠子主演のスパイ映画をソ連国内で上映して大ヒットさせ、対外諜報の必要性・重要性を国民に再認識させた本当の事情と思われる。アメリカ政府内での危機的な対応は、グレアム・アリソン『決定の本質――キューバ・ミサイル危機の分析』(1971年)に描かれ、西側政策決定論のバイブルとなった。

来日したガガーリンを歓迎する人びと(1962年)

6 激化する国際情報戦と新しい「尾崎=ゾルゲ文化」

ともあれ、ゾルゲ=尾崎の歴史的活動を、ソ連自身がようやく認めることにより、冷戦初期に米国ウィロビー報告で一方的に作られ、尾崎秀樹や松本清張らがそれに便乗して大衆文化ビジネスのネタとなったゾルゲ事件は、日本での警察・裁判資料の本格的公開と相まって、通俗的スパイ物語を学術研究に昇華する世界的な糸口となった。

アメリカではチャルマーズ・ジョンソンが、イギリスではディーキン=ストーリィが、その先陣を切った。ロシアや東独での「反ファッショ愛国者・ゾルゲ」の情報解禁が、ゾルゲ事件研究での新たな情報戦の舞台となった。岸惠子主演の映画「スパイ・ゾルゲ 真珠湾前夜」は、その発案者・製作者の思惑をも越えて、ゾルゲ事件を、スパイの大衆文化から近現代史研究の対象へと押し上げたのである。

さらにいうならば、時局雑誌ジャーナリズムや通俗小説の世界とは違って、日本の映画には、ゾルゲ事件を「スパイもの」とする前に、「反戦もの」として映像化する伝統と土壌があった。1946年の黒澤明監督の戦後第一作「わが青春に悔なし」(東宝、藤田進・原節子)、同年東宝争議中の田中友幸製作・楠清二監督「命ある限り」(東宝、岡譲二・花井蘭子)、斎藤武市監督の「愛は降る星のかなたに」(1956年、日活、森雅之・浅丘ルリ子)などは、いずれも尾崎秀実の『愛情はふる星のごとく』を下敷きにした、反戦平和映画であった。それが、イブ・シャンピ監督の日仏『スパイ・ゾルゲ 真珠湾前夜』(1961年、岸惠子・マリオ・アドルフ)を経て、篠田正浩監督の大作『スパイ・ゾルゲ』(2003年、本木雅弘・岩下志麻)まで、底流としてはつながっていたと言ってもいいだろう。

ゾルゲばかりでなく尾崎秀実がいることで、日本でのゾルゲ事件イメージは、世界的情報戦の中で、一石を投じることができたのである。

今回の学術的資料の決定版、フェシュン編『ゾルゲ・ファイル』と、ロシアの新しい研究を踏まえつつもエンターテインメントとしても面白いマシューズ『ゾルゲ伝』の刊行によって、新段階のゾルゲ事件研究と、文学・映画・音楽・アニメなどを横断する新たな「尾崎=ゾルゲ文化」が生まれないものかと、私は注目し、期待している。

Copyright © KATO Tetsuro 2023