トーヴェ・ディトレウセン『結婚/毒―コペンハーゲン三部作』の舞台へ

コペンハーゲン西橋地区を訪ねて

2023年12月1日

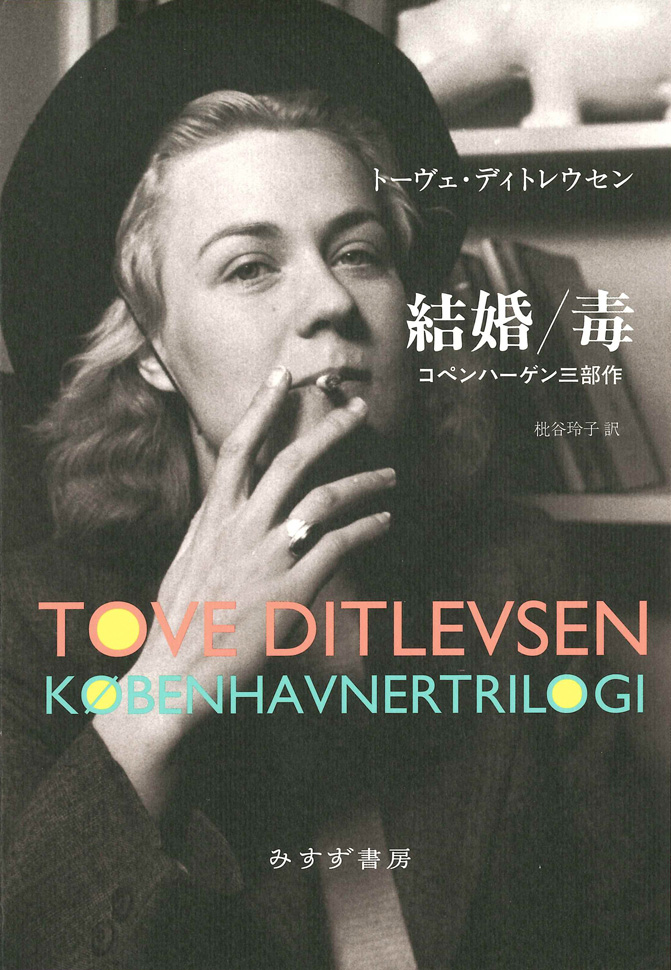

2023年の11月頭に、トーヴェ・ディトレウセン『結婚/毒――コペンハーゲン三部作』(みすず書房、2023年6月)の訳者である私は、デンマーク芸術基金主催のデンマーク語翻訳者、ブックフェア参加プログラムに参加するため、デンマークに赴いた際、同書の舞台である首都コペンハーゲンの西橋(ヴェスタブロー)地区を訪ねる聖地巡礼ツアーに参加した。デンマーク滞在で仕入れた最新のトーヴェ・ディトレウセン情報をここにお届けしたい。

『結婚/毒―コペンハーゲン三部作』はデンマークの女性作家トーヴェ・ディトレウセンの人生を土台にして書かれたオートフィクションだ。1作目の『子ども時代』と2作目『青春時代』はデンマークで1967年に、3作目の『結婚/毒』は1971年に出版された。

私がトーヴェ・ディトレウセンのことを知ったのは、今から20数年前。大阪外国語大学のデンマーク語学科の文学ゼミで、トーヴェの詩を読んだのだ。美しいと思った。翻訳家になりたいと思っていた私だが、当時、デンマーク語の書籍で翻訳されていたのはほとんどが児童書で、純文学で訳されていたのは、カーレン・ブリクセン(筆名イサク・ディネセン)など限られた作家だけだったので、たとえデンマーク文学史に名を残す人物の作品であろうと、将来自分が訳せることになるとは思っていなかった。それぐらい当時の日本ではデンマークの純文学はマイナーだったのだ。

北欧の書籍を初めて翻訳出版したのは大学4年生の時。児童書だった。数年の会社勤めを挟みつつも、コンスタントに翻訳の仕事を続け、2016年からデンマークの翻訳者セミナーに参加するようになった。そして2018年冬に行われた翻訳者セミナーで、アメリカ人の翻訳者の方から、トーヴェ・ディトレウセンの作品が、世界最大の出版社の1つとされるPenguin社から出版されるのだと教えてもらえた。元大工とおっしゃるその翻訳者は、デンマーク人の女性と結婚し、デンマークで暮らし、アメリカに戻った後も、デンマークとアメリカを行き来する中で、多くのデンマークの作品に触れてきて、ぜひとも訳したいと思ったのがこの小説だったのだという。しかし当時の私にはデンマークの文学作品の英訳がPenguin社から出るというのが何だか夢物語のように聞こえ、正直、半信半疑だった。

2018年の翻訳セミナーの夜の食事会の様子。コペンハーゲンにあるレストラン〈Sult(飢え)〉にて。ここでアメリカ人の翻訳者からトーヴェの英語圏デビューの話を聞いた。

それから少しした2019年に、Penguin社がThe Copenhagen Trilogyと銘打ち、トーヴェ・ディトレウセンの『子ども時代』と『青春時代』、『結婚/毒』の英語版を出版したことを知った。Penguin社は自社サイトで特集ページを組んだり、刊行イベントを盛んに行ったりしていた。結果、The New York Times紙の2021年の今年の10冊に選ばれたり、The Guardian紙やThe Telegraph紙をはじめとした新聞で絶賛されたりした。翻訳者もイベントや寄稿を通じ、精力的に紹介活動を行っていた。こうしてトーヴェ・ディトレウセンの認知は英語圏で広まった。さらに現在三部作の版権は35か国以上で売れている。

そして今年の6月、念願かなってみすず書房から『結婚/毒――コペンハーゲン三部作』というタイトルで、3冊合本の形で邦訳が出された。見本が出来上がった際、長年の編集仕事の中で、何十冊もの本を手がけてきたであろう編集者から、出来上がった本を大切に飾っておきたい、という少女のようなメールを受信した時に私は、トーヴェが初の詩集を出版した時の心情をこう綴っていたことを思い出した。

ある晩、家に戻ると、机の上に大きな包み紙が置いてあった。私は震える手で、それを開けてみた。私の本だ! 私はそれを手にとり、これまで感じた他のどの感情とも似ていない厳かな幸福を感じた。トーヴェ・ディトレウセン作『少女の心』。もう戻れやしない。やり直しもきかない。私の運命がどこに向かおうと、否応なくこの本はこの世に存在し続けるのだ。(中略)今夜は一人、この本と過ごしたい。私にどれほどの奇蹟が起きたのか、誰も真に分かりはしないのだから。

邦訳の帯の背に踊る「トーヴェは私だ」という大きな文字。トーヴェは読む人たちに、自分の心の内を代弁してくれる心の友で、言うなれば、自分そのものだと感じさせるだけの才能の持ち主だった。

トーヴェは1917年にデンマークの首都コペンハーゲンの貧しい労働者地域、西橋地区で生まれた。父のディトレウは作家になることを夢見、コペンハーゲンに上京し、新聞社の記者見習いとして働き出したものの、程なく退職。パン屋で働くようになり、そこでアルフリーダと出会い、結婚。長男エドヴィンと長女トーヴェをもうけた。トーヴェが7歳の時、父は火夫として勤めていたリーデル&リンデゴー社を突然、解雇されてしまう。

当時は世界大戦の戦間期であり、デンマークの人々も物不足や失業にあえいでいた。さらに、その後の1929年ウォールストリートの株価大暴落の影響がデンマークにも広まり、1930年の時点で14%だった失業率が1932年には倍近い32%にまで上昇した。

写真は、今年の11月にトーヴェ・ディトレウセンの聖地巡礼ツアーに参加した際に撮影した、牧草庭(エングヘーベ)広場の様子だ。トーヴェ・ディトレウセンが子ども時代を過ごしたアパートのすぐそばにあるこの広場は、ガイドの方いわく、休みの日にはサーカスが来たりとにぎわう、住民の集いの場だったそうだ。一方で、失業し家庭で居場所をなくした男たちが徘徊する場所でもあった。また1918年に労働時間は1日8時間までと法律で定められたものの、実際すぐには根付かず、相変わらず週50時間近く働く人も珍しくなかった。くたくたになった労働者たちが仕事帰りに広場のそばに建ち並ぶ酒場で酒を飲み、憂さを晴らしてから家路につくというのが、このあたりで当時見られるお決まりの光景だったとのことだ。しかしトーヴェの父親は非常にきまじめな人で、酒を飲み歩くようなことはしなかったらしい。

そんなトーヴェの父も、火夫として勤めていたリーデル&リンデゴー社を解雇され、以来、仕事を転々とするようになる。

デンマークのお隣のノルウェーの大作家で、先日ノルウェー大使館でオンライン講演も行ったヴィグディス・ヨット(Vigdis Hjorth)は、デンマークのルイジアナ近代美術館によるインタビューで、子どもの頃に、『子ども時代』で、トーヴェの父親が失業した日の場面(邦訳21ページ)を読んだ時の衝撃を、次のように語っている。

「私の祖父母はデンマーク人でした。デンマーク人の家の本棚には、必ずと言っていい程、トーヴェ・ディトレウセンの本がありました。祖父母の家の本棚で、『子ども時代』を見つけた私は、その本を読みました。それが私が初めて読んだ大人の本になりました。そこにはこう書かれていました。

わが家に不幸が訪れた時、私は七歳だった。編んでもらったばかりの緑のセーターを着て、私は母と父を仕事場まで迎えに行った。父はキンゴス通りにあったリーデル&リンデゴー社に勤めていた。父はそこにずっと――私が生まれてからその時までずっと――勤めていた。(中略)やがて父が木戸を押し開け、出てくると、私の心臓は高鳴った。父は挙動不審で、顔がひどく青ざめ、いつもと様子が違っていた。母が早足で父に駆け寄った。「ディトレウ、何があったの?」。父は視線を地面に落としたまま、こう告げた。「クビになった」。私はその言葉の意味を知らなかったけれど、抗えない不幸の気配を感じ取った。父は失業者になったのだ。(中略)リーデル&リンデゴーはそれまで、私が日曜にもらう手つかずの五オーレのお小遣いをも含む、あらゆる幸福の種子だった。邪悪で不気味な龍になり、炎を吹く口から父を吐き出すまでは。父の運命も、一家のことも、私のことも、その日、父の瞳に全く映らなかった私の新しい緑のセーターもお構いなしで。

そこで私は、失業というのがどういうことなのかを知りました。それ以来、トーヴェは私の心の友になったのです」https://vimeo.com/258943232

トーヴェ・ディトレウセンはヴィグディス・ヨットだけでなく、多くの作家に影響を及ぼした。

貧しい幼少期を送ったトーヴェは、子ども時代をこんな風に表現している。

子ども時代は棺のように長く、窮屈で、自力では抜け出せないものだ。

トーヴェのアパートの番地、ヘーゼビュ通り30A番地のAというのは、表通りからは奥まった裏通りにある建物という意味で、表通りにある建物に比べ、家賃が安かったそうだ。トーヴェたち一家は、この5階に暮らしていた。隙間風の入るじめじめと湿気のあるアパートだった。

トーヴェが子ども時代を過ごしたヘーゼビュ通り30A番地のアパートの前で。各国語の翻訳者たちと(右列の一番奥が筆者)。

次の写真はトーヴェのアパートの中庭。邦訳の37ページには、トーヴェが9歳の頃、長時間労働でくたくただったアパートの親たちが、日曜の午前、昼近くまで眠る中、子どもたちが中庭で子どもだけで遊ぶ様子が描かれている。

また同じページには、アパートの階段を急ぎ足で駆け下り、中庭に出た際に、7歳のルットという女の子と目があい、友達になった時のことが描かれている。ルットは養子で、言葉づかいが粗野で、トーヴェの母親はトーヴェがルットと付き合うのを快く思っていなかった。母親の悪い予感は的中。ルットはトーヴェを一緒に店で万引きをしようと誘う。せっかくできた友達との友情を失う恐怖心からトーヴェもお店でチョコレートを盗んでしまう。

トーヴェはルットと友達関係を続けたが、中学を卒業し、女の子ゆえ高校進学をあきらめ、メイドの仕事を見つけ、堅信礼を迎える頃には、ルットや17歳で妊娠した仲間のゲアダと以前のようにごみ捨て場の前でたむろして話す機会もほとんどなくなっていたと描かれている。

トーヴェは貧しく苦しい子ども時代から逃避するかのように、詩の世界に没頭していった。狭いアパートで自分の個室を持たなかったトーヴェは、寝室の引き出しに詩のノートを隠していた。就職し、塗装の仕事の見習いとして働き出していた3歳年上の兄エドヴィンに、詩のノートが見つかってしまう場面が『子ども時代』の邦訳の59ページに出てくる。大人っぽい恋愛の詩を読み上げ、「嘘ばっかり書いて」と大笑いする場面で、狂ったように大笑いしていたエドヴィンが、突然泣きはじめる。まじめな職人として安定した収入を得てほしいと望む父や母の期待を背負い、職人として働き出した彼は、一日中親方や先輩の職人たちに殴られることに耐え切れず、職場を変えたいと父に懇願するが、父は仕事をやめさせてくれない。そんな厳しい現実の中で生きる苦しさからふいに泣き出したエドヴィン。いつも陽気で両親からの期待を一心に背負ってきた兄の脆さを目の当たりにしたトーヴェは、兄のことを前よりも好きになったと心情を綴っている。

トーヴェの父は、エドヴィンに期待をかける一方で、トーヴェには、「女の子は詩人になどなれやしない」と言い放った。学校の先生たちの期待もむなしく、トーヴェが高校進学を諦め、メイドとして働き先を見つけ、堅信礼を受けたところで『子ども時代』は幕を閉じる。

ガイドさんによると、今はどんな社会階層にいる人も、キリスト教徒であれば堅信礼を受けるのは一般的だが、当時はそうでなかったそうだ。『子ども時代』の最後、堅信礼後の一族での夕食会を終え親戚一同が帰っていた後に、酒をたくさん呑んでいたピーターおじさんについて母親たちが文句を言い出すのを見たトーヴェはあきれつつも、その日のために親がどれほどの出費に苦しめられたかと書かれているのはそのためだ。貧しい中でもトーヴェに堅信礼を受けさせたのは、両親のせめてもの親心だったのだろう。

2作目『青春時代』は、中学卒業後の1932年、高校への進学を諦め、14歳で就いたメイドの仕事の初出勤の場面からはじまる。しかしグランドピアノをブラシでごしごしと磨いて傷をつけたことで、1日で仕事を辞めることに。その後、事務員として働き出した衛生用品の会社でセクハラを受けるなど、男性社会で若い女性がいかに弱い立場なのかを思い知らされる。職場の同僚と初めてデートに行った際には、男性に女性扱いされた時の気恥ずかしさと喜びも味わう。

ガイドさんによると、トーヴェは子どもの頃にスタウニングという社会民主党の政治家の演説を直接聴いたことがあったとのことだ。それは邦訳の66ページに描かれた、集会所〈人民の家〉の創設パーティーで、スタウニングが1日8時間労働の実現を訴える場面を指しているのだろう。父親も兄も社会民主党の党員で労働組合主義者(サンディカリスト)で、2人の政治議論を子どもの頃から聞かされて影響を受けていたトーヴェは、職場で左翼的な発言をしたことで、解雇されてしまう。

労働博物館に展示された〈人民の家〉についてのパネル。〈人民の家〉は、労働運動の重要な拠点だった。

その後、トーヴェは30歳年上の編集者ヴィゴー・F・ミュラーと出会い、1937年に文芸誌『野生の小麦』に詩『わが亡き子へ』が掲載される。さらに、詩集『少女の心』を出版したところで2作目の『青春時代』は終わる。

3作目の『結婚/毒』はトーヴェの4度にわたる結婚生活を描いた回想記だ。18歳の時、編集者ヴィゴー・F・ミュラーと結婚したトーヴェだったが、「若き芸術家のクラブ」という芸術家の集いで知り合った同世代の詩人、ピート・ハインと不倫関係に陥る。しかしピートは女たらしで、お金持ちの子女に乗り換えてしまう。元々セックスレスだったヴィゴーとの結婚生活は、ピートとの不倫もあって、2年程で破綻してしまう。

トーヴェはヴィゴーの仲間の編集者から、ヴィゴーを利用したとか恩知らずだとか陰口を叩かれるようになる。ある時には、ヴィゴーの仲間の批評家が、トーヴェの作品の批評に、感謝の心が感じられないとしてトーヴェの私生活への揶揄を滑り込ませてくることもあった。

トーヴェは後に『トーヴェ・ディトレウセン、私について』というエッセイの中で、自分はもしかしたらヴィゴーと結婚しなくても作家になれたのかもしれないが、女が男の助けなく自力で世に出られると教えてくれる人は自分のまわりにはいなかった、と語っている。

3作目の『結婚/毒』の魅力のひとつは、デンマークの文壇、出版業界の様子が生き生きと描かれている点だ。ヴィゴー・Fは記者の前でどう振るまえばいいのかや、校正者からたくさん修正が入った時の気構えについてアドバイスしてくれた。

たとえば邦訳の276ページで、ピート・ハインと不倫しながらもヴィゴーとの結婚生活をずるずると続けていたトーヴェが、書き溜めていた原稿をヴィゴーに見せる場面はこんな風に描かれている。

「すごいじゃないか」とヴィゴー・Fが言った。口髭をなでるのは、機嫌のよい証拠だ。「ずっと私に隠していたのかい?」

ヴィゴー・Fは原稿を手に、洗いたてのように澄んだ、力強い瞳で私を見上げた。彼の全てが清らかで、きっちりしていた。いつも石鹸の香りをさせていた彼は、タバコを吸わないので、子どもみたいに息も爽やかだった。

「そうよ。あなたを驚かせたくて。本当にいいと思う?」

「驚くほど、素晴らしいよ」と彼は言った。「直すところが見当たらない。これは評判になるぞ。」

私は喜びで頬が熱くなるのを感じた。ピート・ハインと立てた離婚の計画のことなど、頭から一瞬で吹き飛んだ。ヴィゴー・Fは、私がこれまでの人生、ずっと出会いたいと夢見てきた人だった。(中略)その日の晩、私たちは結婚前のように仲睦まじく過ごした。別れの言葉を告げるのは、二人の十年後より遠い先のことのように思えた。私たちが本当に親密だったのは、その晩までだった。

ヴィゴーは昼間会社勤めをしながら、手弁当で若い小説家や詩人の登竜門と言われていた『野生の小麦』という文芸誌を出していた。ヴィゴーの一族はホワイトカラー揃いで、文学に傾倒していたヴィゴーは白い目で見られていた。だがヴィゴーは心から文学を愛していた。邦訳版272ページでヴィゴーが文学と向き合う様がこんな風に描写されている。

ヴィゴー・Fは書き物机に『野生の小麦』を広げていた。彼はゲラからイラストや短編小説や詩を切り抜いて、バックナンバーのページに貼っていた。とても繊細な手つきで、緑のランプの下に大きな頭をもたげ、せっせと作業する彼の全身から、幸福に似た何かが溢れていた。他の人たちが家族を愛するように、彼は雑誌を愛していた。彼の柔らかで湿った口にキスをした私の目から、突然、涙が溢れ出した。私たちはこの部屋で共に何かを――ささいだけれど確かな「何か」を送ってきたのだ。なのに私はそれを壊しはじめていた。自分の人生がこれまでなかったほど、複雑になってしまったのが悲しかった。

そんなヴィゴーのことを詩人のピート・ハインは快く思っていなかった。ピートは言う。「僕はあいつが気に食わないだけさ。奴は芸術家でもないのに、芸術に寄生(パラサイト)している。自分じゃ、ちっとも書けないくせに」「それは彼には、どうしようもないことよ。そんな風に言わないで。気分が悪くなる」とトーヴェは気まずくなって言った。

トーヴェはヴィゴーと離婚後、大学生のエッベ・ムンクと出会い、結婚。長女ヘッレを授かった。本当は文学が好きなのに、生活のために経済学を学ぶエッベは、当時すでに人気作家となっていたトーヴェに嫉妬し、浮気をしてしまう。

その後、トーヴェは医師のカールと出会い、妊娠。堕胎手術の後、痛み止めとして投与されたペチジンの中毒になってしまう。その後、カールと再婚し、ミカエルを授かったが、カールとの結婚生活も破綻。四人目の夫となるヴィクター・アンドレアセンと出会い、一時的に薬物から抜け出したことをほのめかしながらも、現実と幻想が交錯したまま、3作目『結婚/毒』は終わる。

労働博物館の展示。デンマークでは1973年に堕胎が合法化された。

『結婚/毒』は、デンマークで1973年に堕胎が合法化される以前の女性が、どんな苦しみを味わっていたかを克明に綴った物語とも言われている。

トーヴェ・ディトレウセンは実際の人生でも、亡くなるまで薬物依存に苦しみ続けた。ヴィクターとの18年間の夫婦生活の中で、息子にも恵まれ、人気作家として活躍し続けたものの、1976年に森の中で睡眠薬を大量に摂取し、自殺した。

トーヴェは生前総計20以上の賞を得たが、当時、男性中心だった文壇でモダニストたちから「感傷的」と揶揄され続けていたこともあり、もっともっと認められたいと願い続けた。トーヴェにとって詩人、作家として大成することは、貧しい子ども時代の呪縛から脱け出す術でもあった。晩年の小説『顔』や『ヴィルヘルムの部屋』では、小説家の女性の心情、苦しみが描かれており、実験的な手法が色濃くみられるようになっていった。英語圏では三部作の後に『顔』が紹介されたが、ガイドの方いわく、恐らく外国の読者に次に紹介するにふさわしい傑作は『ヴィルヘルムの部屋』の方ではないかとのことだった。日本ではどうだろう。

トーヴェは当時の女性にしてもコンサバティブな考えの持ち主で、主婦としてしっかりしていないと、という気持ちも強く持っていた。そのため、時に子どもを放って一人タイプライターに向かわなくてはならないことや、子どもと一緒にいてもつい小説や詩のことを考え、ぼんやりしてしまうことに自責の念を覚えていた。トーヴェは主婦である自分を人に見せるのが好きで、家事や育児をする姿をカメラに多くおさめさせた。

トーヴェの葬儀には、大勢の読者が詰めかけた。教会や通りに人だかりができる様子から、彼女がいかに国民に愛された作家だったかが分かる。

2020年には、トーヴェの晩年に焦点を当てたショート・フィルム『壊れたトーヴェ』(英題は“A writer named Tove”)が発表された。https://www.youtube.com/watch?v=lRJMe0p-jMg

最近デンマークでは『トーヴェ・ディトレウセンは私のおばあちゃんだった』という作品が出され、大変話題になっている。先日私が赴いたデンマークのブックフェアでは、この本の著者である、トーヴェの2番目の夫エッベとの間に生まれたヘッレの娘で、トーヴェの孫のリーセ・ムンク・トゥーゲセンが講演を行い、大勢の人たちが彼女の話に熱心に耳を傾けていた。リーセは、トーヴェが多くの読者にとって自分の心の内を理解してくれる友のような存在だったと書いている。また本には、トーヴェが離婚後も元夫のエッベと良好な関係にあったこと、亡くなる直前までエッベだけでなく、娘のヘッレや孫のリーセなど親族と交流していたことが綴られている。トーヴェの自殺の真相は明らかにされていないが、孫であるリーセは、トーヴェが自ら死期を選んだのではないかと書いた。トーヴェは几帳面な人だったそうで、亡くなる前に家族史や遺産相続の配分、どの口座に毎年いくらの印税や図書館からの貸出料が振り込まれるかをまとめ、ファイルにしまっていた。

ファイルには、エッベとの間に生まれた娘のヘッレが、4人目の夫ヴィクター・アンドレアセンから15~19歳の時に暴行を受けていた事実を示す医師の診断書が収められていた。トーヴェは娘の性被害を公表することなく亡くなったが、ファイルの発見により、トーヴェの自殺の謎の一端が解き明かされたのではないかと言われている。

翻訳者セミナーでお話しした他国の翻訳者の中にもこの本を訳した人がたくさんいた。トーヴェの作品は英語圏だけでなく、特にドイツでは大きなヒットとなったとドイツの翻訳者さんたちから話を聞くこともできた。またオランダでは、コペンハーゲン三部作以外の小説や、イェンス・アンデルセン(Jens Andersen)という伝記作家が書いたトーヴェの伝記も翻訳されていたり、トーヴェについての映画も公開される予定だったりするそうだ。またクロアチアでは、テレビ局がトーヴェに注目して番組を放送し、トーヴェ作品は人気となったそうだ。

トーヴェの娘のヘッレも、トーヴェの母親のアルフリーダやトーヴェと同じで、子どもと一緒にいても、どこか上の空で、遠くを見つめているような人だったそうだ。トーヴェが『子ども時代』の中で描いていたように、リーセも母親がいるのに常に母親を求めていたと、本の中でその思いを綴っている。機能不全な親子関係が世代から世代へと引き継がれたのだ。

トーヴェの聖地巡礼ツアーのガイドさんもそうだったが、トーヴェを愛する人たちはトーヴェのことを語りだすと、止まらなくなるようだ。「私はトーヴェだ」と言い出しそうなぐらいにトーヴェにシンパシーを覚え、自らの人生についても語りだしたくなる――私もそんな読者の一人だ。

(記 2023年11月28日)