前回は、ケインズという人が稀代の経済学者でありながら、哲学など他の分野にも造詣の深い、多面的な人物であることを紹介しました。いよいよ今回からは、ケインズの人間観をくわしく紹介し、それがどのように彼の主張した経済理論に結びつくのかを見ていきます。今回とりあげるのは、「お金以外にも人生に重要なものはある」という人間観です。

「人間はお金だけのために生きるべきではない」

ケインズは若い頃からラッセルやウィトゲンシュタインといったケンブリッジ大学の哲学者たちと親しく、彼らとの交流を経て人間観を形成していきました。中でもケインズに影響を及ぼしたのは、10年年長のジョージ・エドワード・ムーア(1873–1958)でした。ムーアはケンブリッジ大学で教授にまでなった哲学者ですが、若い時期には、ケインズも所属していた学生中心の秘密結社「ケンブリッジ使徒会」(前回参照)で活動し、そこでの先輩でもありました。そしてケインズがちょうど学生だった1903年に『倫理学原理』という本を出版し、ケインズはこの本から強烈な影響を受けました。

ケインズは、ムーアの哲学で「大切なのはただ心の状態だけ」であり、「人生における主たる目的」を「愛であり、美的体験の創造と享受であり、そして知識の追求」に置くものだった、と表現しています。ムーアの哲学では、どのような心の状態が良いのか、言い換えれば「善(good)」とは何かについては、ただ直観のみにより当然にわかるものであって、それを分析したりあれこれ定義したりすることは不可能なものであるとされていました。内面的・精神的な価値を重視し、ケインズに「ネオ・プラトン主義」と評されたムーアの立場は、当時の英国で影響力を持っていたベンサムの功利主義、すなわち快楽の大小を問題にし、「最大多数の最大幸福」を達成することこそが善であるという考え方とは対照的でした(1)。

ムーアの影響を受けたケインズは、物質的な快楽、すなわち経済的な利益を過度に重視する社会の風潮を助長しているとして、ベンサムの功利主義には批判的でした。青年時代のケインズやケンブリッジ大学の友人たちが抱いていた思想や哲学についての回想録「若き日の信条」(1938年)(2)では、「経済的基準の過大評価に基づくベンサム主義の功利計算」は、近代文明の内部をむしばみ、その現在の道徳的荒廃に対して責めを負うべき蛆虫であるとまで評されています(3)。

このように、ケインズは人間の行動規範として経済的利益を過大評価することに批判的でした。つまり、いわゆる「規範命題」として「人間はお金だけのために生きるべきではない」というわけです。1930年に出版した「わが孫たちの経済的可能性」(4)は、社会の資本蓄積と技術革新が今後進めば、100年後には人類は経済上の切迫した心配から解放され、世界のあらゆる経済問題は解消するだろうとの楽観的な見通しを述べていますが、ここでも彼は、人々が経済問題の重要性を過大に評価したり、経済問題を解決するために、本来それよりも重要であるはずの問題を犠牲にすることを戒めています。また、世界から経済問題が解消されれば、人々は経済的欲求から解放され、ふたたび宗教や伝統的な徳が示すような道徳原則に立ちもどることができるだろうという主張もなされており、経済的利益以外の価値を重んじることが、人としてあるべき本来の姿であるという考えが読み取れます(5)。

ケインズは「人間のさまざまな動機のうちで最も有力なものの一つ」(6)として、「貨幣愛(love of money)」というものを有しているということもたびたび述べています(7)が、彼は「貨幣愛」を非倫理的なものであると考えていました。1925年にロシア人バレリーナのリディアと結婚してまもなくロシアを訪問した感想をまとめた『ロシア管見』(8)の記述はその一つの例です。当時のロシアは革命から8年経ったところで、この世界初の共産主義国家が果たして現実に機能し存続しうるのか、多くの人々の関心が寄せられていました。同稿にてケインズは、共産主義が存続しうるかどうかという問いについては慎重に判断を避けています。その上で、仮定の話として、もし仮に共産主義が成功するとすれば、それは共産主義が貨幣愛という反道徳的な価値観から人々を解放するという一種の新しい「宗教」の布教に成功したことを意味するだろう、と述べており、このような言い方からは、貨幣愛というのは反道徳的であるとのケインズの思想が見て取れます(9)。また、「わが孫たちの経済的可能性」においても、貨幣愛のことを「エセ道徳律」と呼び、十分に発達し人々が経済的な問題から解放された社会段階においては「多少いまいましい病的なもの」であり、「震えおののきながら精神病の専門家に委ねられるような半ば犯罪的で半ば病理的な性癖の一つ」として扱われるべきものと位置付けていました。いずれにおいても、ケインズは貨幣愛を非倫理的なものであるとしていることがわかります(10)。そもそもこの「貨幣愛」というのは、新約聖書で、「貨幣愛はすべての罪の根源である」(テモテへの手紙一6:10)として使われており、いわゆるキリスト教の七つの大罪、「強欲」の一形態を指しています。ケインズ自身は無神論者でしたが、キリスト教圏の宗教的文脈を踏まえれば、かなり否定的な含意で「貨幣愛」という表現を用いていると観るべきでしょう。また、ケインズが貨幣愛は必ずしも個々人の合理的な判断の現れであるとは捉えていなかったことも、指摘しておくべきかもしれません。『貨幣論』(1930年)では、精神分析の祖フロイトに言及し、貨幣愛が「潜在意識の深所」から発生するものであって、合理的な思考に基づくものではないと示唆しています(11)(なお、人々の判断が必ずしも経済合理的に行われているわけではないという、ケインズの見解については、次回以降に改めて詳述します)。

「人間はお金だけのために生きてはいない」

また、単なる「規範命題」としてだけではなく、「事実命題」、すなわち実際に観察される人間行動として「人間はお金だけのために生きてはいない」であろうと考えていたことも、ケインズの人間観の特徴です。特に、社会において比較的恵まれた知的な階層に属している人々については、その傾向が強いと考えていたことが見て取れます。例えば、「若き日の信条」には、自分を含むケンブリッジ大学時代の同級生たちには、「経済的動機や経済的基準はほとんど無意味であった」(12)とあります。また、「わが孫たちの経済的可能性」では、経済的利益の過大評価という悪癖から自由になるという社会の変容プロセスは、経済的必要の問題から実際に解放された人々の間については始まっており、今後それが広がっていくことになるだろうと述べています(13)。つまり、経済的に恵まれた階層においては「人はお金だけのために生きてはいない」という段階に達していると考えていることを読み取ることができます。

彼は前述の貨幣愛についても、あくまで人間の行動を規定する動機の一つであって、人間の行動をすべて規定するものとは考えていませんでした。例えば「自由放任の終焉」で彼は、「人々は、各自の職業選択いかんに応じて、貨幣動機が日常生活の中で果たす役割の大小を知っている」(14)などと、人々が貨幣愛という動機「だけ」により行動しているわけではないことを当然の前提とした主張を展開しています。

もっとも、「お金のためだけに生きていない」人が一定割合存在しているというケインズの理解は、自らがそうであるから他の人もきっとそうであろう、と推測しているという点でやや近視眼的な側面はあっただろうと筆者は考えます(「早まった一般化の誤謬」)。また、「人はお金だけのために生きるべきではない」という自らの信条を他人も共有していてほしいという願望と現実認識とが、やや混同されてしまっている、と指摘しても良いかもしれません(「道徳主義的誤謬」)。

以上を踏まえると、ケインズは規範命題として「人間はお金だけのために生きるべきではない」と考え、自らもお金だけのためには生きていなかったということができるでしょう。また、ケインズ以外の人間一般についても事実命題として「お金だけのために生きていない」人がそれなりに存在していると考えていた、とまとめてよいでしょう。すなわち、「お金以外に人生に重要なものはある」というわけです。

この立場は、経済学者の多数派のスタンスとは対照的です。多くの経済学者は経済的動機以外に人間の行動を左右する要因を広く認めることを避けようとします。なぜなら、もしそのように考えてしまうと、財やサービスの価格と人間による生産行動や購買行動との因果関係が説明力を失ってしまい、価格についての経済理論を研究する意味や価値が薄れてしまうからです。また、「お金以外に人生に重要なものはある」と認めてしまうと、経済学者はある種の威信を失ってしまうおそれもあります。価格には、経済学者にとって、容易かつ計量的に観察可能な道具としての側面があります。読者の皆さんのなかにも、「経済学」と聞くと、さまざまな経済統計を、高度な数学を駆使して「科学的」に分析する学問、を想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。数量的な「価格」が人間の行為を左右するという想定は、こうした、物理学者のような「科学者」としてふるまうことを許してくれる点で、経済学者にとって極めて重要なものなのです。人間の行動原理としての経済的価値を重要視する最も極端な経済学者として、たとえば1992年にノーベル経済学賞を受賞したゲーリー・スタンリー・ベッカー(1930–2014)を挙げることができます。結婚の選択や子供を持つかどうかの選択など、物質的な欲求以外の人間行動も広く経済的分析により説明できると主張した人物です。

「国際貿易の弾力性ペシミズム」

「お金以外にも人生に重要なものはある」という人間観は、ケインズが唱えた経済理論にも反映されています。ケインズの提唱した経済政策は国内政策から国際金融政策に至るまで多岐にわたりますが、ここでは彼の「国際貿易の弾力性ペシミズム」をとりあげたいと思います。

ある国の輸出額よりも輸入額の方が多く、そしてその輸入品の対価の支払債務が積み上がり、全体として他国から借金をしている状態にあることを、経済学では「国際収支赤字」と呼びます。実は経済学者の多くは国際収支の一時的な赤字について深く悩むことはありません。仮に、ある国の国際収支が一時的に赤字になったとしましょう。財・サービスを外国から輸入する場合、代金を支払うために国内通貨を売って貿易相手国の通貨を買うことになるので、この場合自国通貨が安くなる力が働きます。反対に、輸出の場合にはその逆の力が働きます。ある国が国際収支赤字を計上しているということは、国全体として輸出額よりも輸入額の方が多い状況ですので、輸入代金を支払うために自国通貨がより多く売られることになり、自国通貨が安くなります。結果として輸出品の価格が低下し(15)、より多く売れるようになることから、将来的にはその国は外貨を稼げるようになる、などと標準的な経済学者は考えます。ゆえに、こうした考え方に基づけば、国際収支赤字は長期的には「見えざる手」によって解消されることになります。

しかしケインズは、自己の独自の理論体系を構築し始める1924年以降、輸出入の量はその輸出品の価格によって大きく変化することはない、という「国際貿易の弾力性ペシミズム」と呼ばれる考え方を採っていました。ケインズ自身の言葉を借りると「ある一時点におけるある国の経済構造には、その近隣国の経済構造との関係において、一定の「自然」輸出水準というものがあり、その水準を人為的な方法により自由に大きく変更することは極めて困難」(16)であるというのです。つまり、たとえば自国通貨の為替レートが低下することにより輸出品の価格が輸出先国において低下したからといって、それほど大きく輸出量は増加しないとケインズは主張します。したがって、将来的にはその国が外貨を稼げるようになることが期待できないことから、国際収支赤字は自然には解消されないことになります。一般的に経済学においては、価格が変化したときに需要や供給の量がどの程度変化するかという割合のことを「価格弾力性」と呼び、1単位の価格変化に対して需要や供給があまり変化しないことを「弾力性が小さい」と呼びます。ですので、上記のようなケインズの考え方は「国際貿易の弾力性ペシミズム」とされます。

この「国際貿易の弾力性ペシミズム」と、「人というものはみんながみんなお金だけのために生きているわけではない、お金以外にも人生に重要なものはある」というケインズの人生観とは、とてもよく似ていて親和的である、ということに皆さんもお気づきになるだろうと思います。買い手は必ずしも金銭的価値、すなわち財・サービスの価格だけを見て購買行動を決定しているわけではないというわけです。

この「国際貿易の弾力性ペシミズム」の考え方が反映されたケインズの政策提案を一つ紹介しましょう。第二次世界大戦が始まると、英国経済は大幅な国際収支赤字を抱えることになりました。戦争遂行のために、海外から多額の借入負担を行ったからです。大蔵省で国際収支赤字に対処する責任者だったケインズは、国が積極的に介入する様々な政策提案を行いました。例えば、国際的な為替取引を政府が規制する権限の創設や、国際収支を調整するための国際機関の必要性を訴え、戦時中には「清算同盟」という仕組みを米国に対して提案しました。最終的には、こうした提案をベースとして、国際通貨基金(IMF)が戦後設立されました。このようなケインズの提案の背景には、国際収支の自動調整メカニズムは現実には働いていない、したがって何らかの形で政府が市場を規制したり是正策をとらない限り、国際収支の赤字はおのずと解消されることにはないという「弾力性ペシミズム」があったのです。

ここまで、国際貿易に限定して議論してきましたが、あえて大胆な一般化をすれば、価格を上下させても商品の売れ行きが大きく変化することはなく、したがって売り手や買い手は価格をあえて変化させようとしない可能性がある、という一種の「弾力性ペシミズム」的思考は、ケインズ理論にしばしば出てくる一つの特徴といってもいいかもしれません。一例として、彼の主著である『一般理論』は、労働者は不況であっても自らの賃金を下げようとはしないし、むしろ下げないことが労働者自身のためだけでなく、経済全体から見ても賢明な選択である、という有名な主張があります。これも「弾力性ペシミズム」的な思考の一つではないかと筆者は思います(17)。

今回は、「お金以外にも人生に重要なものはある」というケインズの人間観が、「国際貿易の弾力性ペシミズム」という理論や、清算同盟/国際通貨基金の設立という政策提案の背景にあったことを紹介しました。次回は、人間の心境というものがささいなことですぐに移り変わりやすいこと、すなわち「人間はすぐ調子にのり、すぐ不安になる」というケインズの人間観が、彼が構築した景気循環理論に与えた影響について見ていきます。

今回の付録

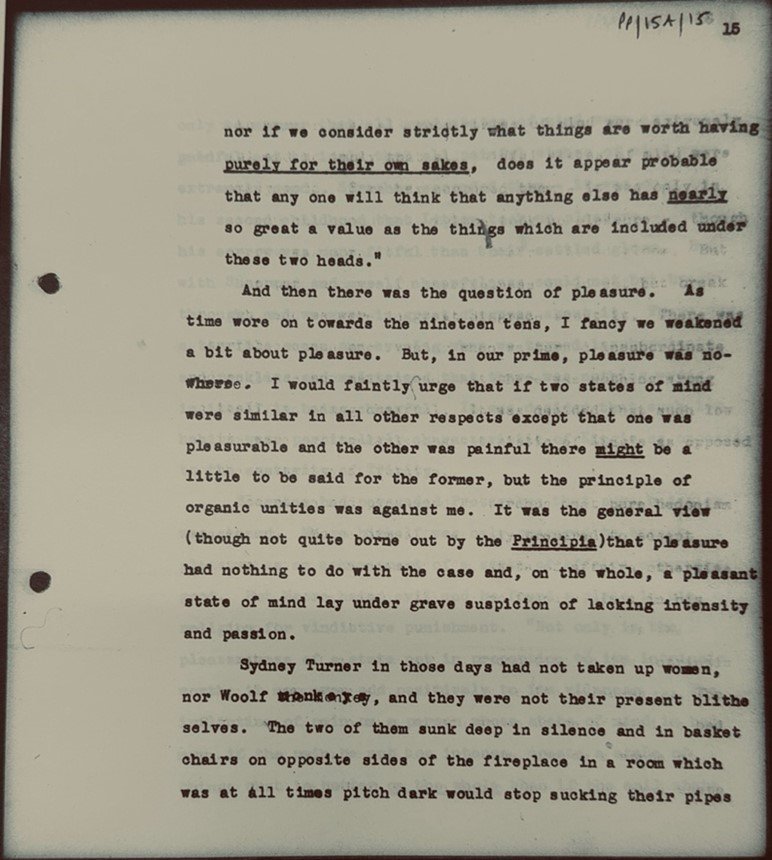

「若き日の信条」原稿の一部(KP/PP/15A/15)。本文で紹介した「若き日の信条」は、ケンブリッジ時代からの友人を中心として年に数回集まる少人数の私的な会合において朗読される目的で執筆されています。このため、内輪でしかわからないような微妙なウィットが随所に埋め込まれています。

下から5行目以降はその一例です。友人たちの人柄が若い頃は今と違っていたということを述べている箇所で、「シドニー・ターナーはその頃女性に熱を上げてはいなかったし、ウルフも猿に夢中になっておらず、どちらも今日の陽気な彼らではなかった」と述べています。ここで出てくるシドニー・ターナーは、バーバラ・ハイルズという女性と過去に交際していたことがありました。彼女はケインズの数少ない異性愛の対象でもあり(Skidelsky [1983] 348頁)、二人は恋敵でした。また、「ウルフ」とは作家ヴァージニア・ウルフの夫であったレナード・ウルフのことですが、当時ウルフ夫妻はペットとして「ミッツィ」という名の猿を飼育していました (ウェブ[2001] 訳95頁)。この一節は、こうしたことを踏まえての「内輪ウケ」を狙ったものでしょう。なお、後年この「若き日の信条」が出版された際には、このシドニー・ターナーについての記述はさすがに名誉を害すると考えられたようで、名前が伏せ字になっています。

注

- なお、一般的にはムーアの哲学は「理想主義的功利主義」と呼ばれ、ベンサムの影響もある程度受けたものであるとされています。しかし、ムーアの哲学でベンサムの影響が見て取れる部分については受容しなかった、とケインズは述べています(CW9巻445頁/訳580頁)。

- CW10巻433頁/訳565頁。

- CW10巻445頁/訳581頁。さらにケインズは、19世紀の英国の代表的な経済思想である「自由放任主義」、すなわち市場は「見えざる手」により最適な資源配分が自然と実現されるとする考え方が、本来矛盾するはずの英国の別の思想的伝統である「個人主義」と功利主義との共存を可能にする、触媒の役割を果たしていたと考えました。「若き日の信条」では、功利主義はすべての人を同様に扱うという意味で本質的に平等主義的であるため、個人の自由を優先する個人主義とは本来相容れないのですが、いわゆる「見えざる手」という存在を想定することで、市場参加者が個々の経済的利益を最大化するために利己的に行動してもなお社会が最適化されると主張できるようになり、これによりはじめて個人主義と功利主義が共存できるようになったと論じています(CW9巻272頁/訳323頁)。

- CW9巻321頁/訳387頁。

- CW9巻330頁/訳399頁。

- CW9巻284頁/訳339頁。

- ケインズの著作における「貨幣愛」という表現の初出は、1923年に出版された『貨幣改革論』です(CW4巻55頁/訳56頁)。

- CW9巻253頁/299頁。

- なお、前回紹介した通り、ケインズは共産主義に対してはあまり好意的ではありませんでした。

その理由はいくつか挙げることができますが、本稿に関連する点として、「下部構造たる経済構造が上部構造たるその他の社会構造を規定する」という唯物史観の立場が、経済的基準の重要性を過大評価する点で、ケインズの人間観と相容れなかったことを指摘できます。事実このことについてケインズは「若き日の信条」において「(我々の)ベンサムからの脱却は、マルクス主義として知られる、ベンサム主義の極端な帰結の決定版から我々の仲間全体を守る上で役立った」(CW10巻446頁/訳581頁)という形で表現していますし、別の論考での「共産主義は、経済問題の意味を著しく過大評価している」(1934年11月10日『ニュー・ステイツマン・アンド・ネイション』誌[CW28巻34頁/訳49頁])という主張は、このことを裏付けるものです。

このほかにも、共産主義国家では人々の自由が制限されていることについても反感を示しています。また、人々が経済的な利益を追求することが結果的に社会全体の経済的発展の推進力になっていることは否定しておらず、共産主義社会では経済的動機というものが軽視されることから、経済は停滞する傾向があるだろうと考えていました。 - このほか、『貨幣論』においても、人々の金への執着のことをラテン語で「呪うべき黄金欲(auri sacra fames)」と呼んでいます(CW6巻258頁/訳302頁)。これは、もともとローマ時代の詩人ウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』で用いられているものです(3:57)が、やはり否定的な文脈で使われている表現です。

- CW6巻258–259頁/訳303–304頁。

- CW10巻445頁/訳580頁。

- CW9巻331頁/訳400頁。

- CW9巻272頁/訳323頁。

- 本文は変動為替相場制を前提に述べていますが、仮にある国が変動為替相場制ではなく固定為替相場制の場合であっても、通説的経済理論では通貨安の代わりに国内物価の低下(デフレ)が生ずることになるため、いずれにしても輸出価格が低下することが想定されます。

- CW11巻457–458頁。

- もっとも、『一般理論』においては、労働者が集団的に将来の物価変動の影響を見越した適切な賃金水準を業種横断的・集団的に定めることが困難であることが賃金の硬直性の要因であるとケインズは解説しており(第19章第2節)、人々の持つ経済的動機というものの大小については必ずしも明示的に言及はされてはいません。

今回の参考文献

- Moore, G.E. (1903) Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press.

- Skidelsky, R. (1983) John Maynard Keynes, Vol. 1, Hopes Betrayed 1883–1920, London: Macmillan.〔宮崎義一監訳、古屋隆訳『ジョン・メイナード・ケインズ――裏切られた期待 1883〜1920年』東洋経済新報社、第I巻1987年、第Ⅱ巻1992年〕

- Webb, R. (2000) Virginia Woolf, London: British Library.〔別宮貞徳監訳『ヴァージニア・ウルフ』ミュージアム図書、2001年〕

- 小平武史(2023)「ケインズの財政政策とケインジアンの財政政策」博士論文(東京大学)。https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/2012433

過去の連載記事

(ケインズが言ったこと)「お金以外にも人生に重要なものはある」

2025年11月4日

ジョン・メイナード・ケインズさんを紹介します

2025年8月1日