この連載では、経済学史、特にジョン・メイナード・ケインズ(1883–1946)の研究を専門にしている筆者より(筆者の詳しいバックグラウンドについては末尾の「経歴」をご参照ください)、ケインズの理論を紹介します。「ケインズの理論の説明」といいますと、まるで大学のマクロ経済学の講義のようにもきこえてしまい、「そういう堅苦しいのはちょっと......」とお感じになってしまうかもしれません。そこでこの連載では、だれでも理解したり共感したりできるような、ケインズの理論の前提となっている「人間観」に特に着目しながら、そこから導かれる彼の独特の経済理論というものに自然に議論を展開していくことを試みます。筆者の見解では、彼の経済理論の大きな特徴は、そのベースとなる人間観が多くの他の経済学者が前提としている人間観と異なっているところにあります。したがって、人間観から入る接近法により実は彼の理論の特徴をかなり解像度高くとらえることができるのではないかと思っています。

それでははじめます。

20世紀を代表する英国の経済学者であり、1936年に出版した『雇用・利子および貨幣の一般理論』において、政府が実施する公共投資により不況時に失業者を雇用し経済を安定させる政策を提唱した「ジョン・メイナード・ケインズ」という名前をこれまでお聞きになったかたは多いと思います。Googleで検索をすると、ケインズに関するネット上の記事は『資本論』を書いたマルクス、『国富論』を書いたアダム・スミスの次に多く、経済学者として歴史上3番目に有名だと言っていいかもしれません。また、「ケインズについては中学・高校で勉強した!」とおっしゃるかたも多いと思います。

一方、ケインズという人間がどのような人間だったのか、どのようなバックグラウンドを持っており、どのような価値観を持っていたのか、ということまでは多くのかたはこれまで接する機会がなかったのではないかと思います。本連載では、「ケインズの人間観からケインズ理論をざっくり理解する」ことを目指しますが、そのためにまず必要な情報として、今回は一人の人間としてのケインズの人物像を、ご紹介していきたいと思います。

ケインズの履歴書

多くの場合、経済学者の紹介は、まず学説や主著の紹介から入り、その後で補足的に人物像について解説するという流れを取ります。ですが、「人間観」から理論を解説する、というスタイルを取る本連載では、ケインズはどのような人物だったか、周辺情報から紹介したいと思います。

学生の読者のかたであれば、そろそろ就職活動で「履歴書」を作成することがあるかもしれません。そして企業などで人事をされたことのあるかたであれば、応募者の履歴書を見るだけで大まかな人物像がなんとなく見えてくる、という経験をされたことがあると思います。そこで、ケインズについても、あまり例を見ないやり方だとは思いますが、まずは(日本の)履歴書風に紹介をしていきたいと思います。(イメージとしては、1946年4月21日、ケインズが亡くなった日に天国の門番ペテロあるいは地獄の閻魔様に提出していたはずのものです!)

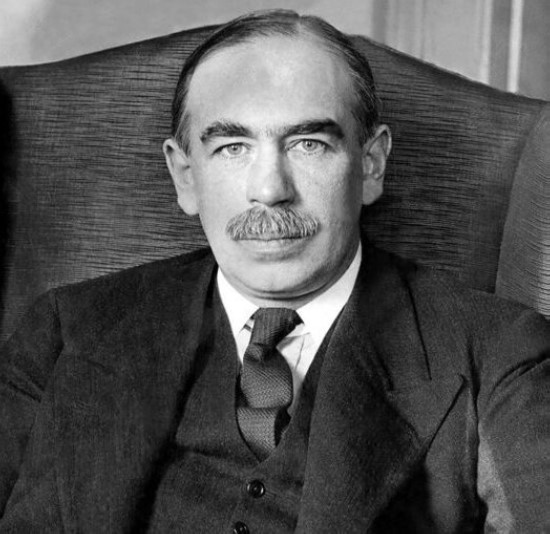

ジョン・メイナード・ケインズ(自宅にて)

氏名:

ジョン・メイナード・ケインズ

年齢:

62歳

生年月日:1883年6月5日

双子座です。双子座は頭の回転が速く社交的と言われているそうですが、ケインズにもよく当てはまります。

性別:

男性

なお、ケインズには同性愛的指向がありました。当時の英国において同性愛は犯罪として扱われており、ケインズはそのことを生前に公言することはありませんでしたが、ブルームズベリー・グループをはじめとしたケインズの親しい友人たちの間では認識されていました。

住所:

英国 ロンドン・ゴードンスクエア46番地

この地域は「ブルームズベリー」と呼ばれ、ロンドン大学や大英博物館のある文教地区です。このほか、イングランド南部のティルトンという田園地帯に別荘を持っていました。

ケインズはこのゴードンスクエア46番地にある地上4階、地下1階建の建物を借りて住んでいました。そしてここで友人たちを集めたパーティーを頻繁に開催していました。この住居は今も同じ形で残っており、この住所をグーグルマップなどで検索すれば現在の様子を見ることもできます。

このケインズ宅に集まっていた友人たちのグループは、いわゆる「ブルームズベリー・グループ」と呼ばれていましたが、そのメンバーには『ダロウェイ夫人』ほかの作品で知られる小説家ヴァージニア・ウルフなど、ロンドンを拠点に20世紀前半に活動した代表的な芸術家たちが含まれていました。

家族構成:

(扶養親族)

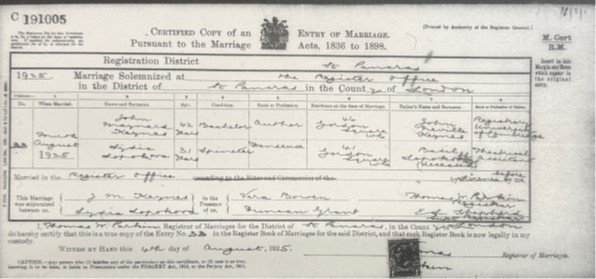

妻:

リディア・ケインズ(旧姓ロポコヴァ)

職業 バレリーナ

子供 なし

妻リディアはロシア生まれで、20 世紀前半に一世を風靡したセルゲイ・ディアギレフ率いるバレエ団「バレエ・リュス」の花形バレリーナでした。ケインズは一ファンの立場からあの手この手で距離を縮めて結婚まで持ち込みました。二人が今でいう「妊活」をしていたことは書簡からわかっています(1)が、最終的には子宝には恵まれませんでした。

(扶養外親族)

父:

ジョン・ネヴィル・ケインズ

住所 ケンブリッジ市ハーヴェイロード6番地

職業 経済学者

母:

フローレンス・エイダ・ケインズ

職業 社会活動家、ケンブリッジ市市長

ケインズの父はケンブリッジ大学で経済学を教えていました。また、弟一人妹一人がおり、弟は医者になり、進化論で有名なチャールズ・ダーウィンの孫娘と結婚しています。妹はのちにノーベル賞を受賞する生理学者のアーチボルト・ヒルと結婚しています。このようにケインズは当時世界一の文化都市であったケンブリッジの華麗な知的階級の一族に属していました。

学歴:

1902年 イートン校卒業

1905年 ケンブリッジ大学卒業(数学専攻)

ケインズは英国のエリートコースの王道であるイートン校からケンブリッジ大学に進学しています。(日本でいえば名門進学校開成中高から東京大学に進学するようなものでしょうか?)。大学時代は、高倍率のセレクションを経て、哲学者のバートランド·ラッセル等もメンバーとして名を連ねていた秘密結社「ケンブリッジ使徒会 (The Cambridge Apostles)」というところに所属し、中心的に活動したようです。

なお、大学におけるケインズの主専攻は数学で、経済学はいわば専攻外の科目として学んでいただけでした。しかしその時にケンブリッジ大学の経済学の教授であったアルフレッド・マーシャル(1842–1924)に適性を見出され、経済学の道に進むように説得されます。ケインズはその誘いを断り高級官僚となるために高等文官試験を受験します。

当時のケンブリッジ大学では大学院の制度は現在のように整備されておらず、ケインズの学位は学士のみです。

資格:

高等文官試験合格(全国2位)(1906年)

職歴:

1906–08 インド省

1909– (現在に至る)ケンブリッジ大学 フェロー

1915–1919 大蔵省

1923– (現在に至る)『ネイション・アンド・アシニーアム』誌 取締役会長

1940– (現在に至る)大蔵省

ケインズの就職先について、彼の第一志望は大蔵省でしたが、当時の中央官庁志望者の間で大蔵省は最も人気のある就職先であり、その年も高等文官試験の成績が1位であった学生が採用され、2位であったケインズはやむなく第二志望であったインド省に入省します(2)。インド省は当時の英国の植⺠地であったインドの施政を担当しており、こちらも人気のある就職先でしたが、仕事が退屈だったこともあったようで、2年で退職します。そしてマーシャルの手引きでケンブリッジ大学に戻り、1909年から経済学を教え始めます。なお、ケインズのケンブリッジ大学でのアカデミックな肩書きは若いころから晩年まで「フェロー」(日本語で言えば「研究員」くらいでしょうか?)のみでした。

大蔵省でのポストを得たのは、1915年1月のことでした。前年7月の第一次世界大戦開戦に伴う金融市場の混乱抑制策について大蔵省内の知り合いからの⾮公式な照会に応じているうちに大蔵省とのコネクションができ、翌年正式に職員として採用されたのです。そして能⼒が認められて省内で昇進し、英国の対外⾦融政策を課長として担当することになります。しかし第一次世界大戦終結後、大蔵省の代表として出席したパリ講和会議におけるドイツへの過酷な賠償請求に反対し、1919年に大蔵省を辞職してしまいます。

そして、退職後に急いで書き上げたドイツ賠償問題を扱った『平和の経済的帰結』(1919年)がベストセラーとなり、ジャーナリストとしてデビューします。さらにジャーナリストとしては、1923年に自由党系の週刊誌『ネイション・アンド・アシニーアム』を買収し取締役会長となり、その地位を生涯維持します。そして生涯を通じて同誌に多数の記事を執筆します。そして1920年代には、『自由放任の終焉』(1926年)、「ロイド・ジョージはそれをなしうるか」(1929年)などの一般向けの論説を発表し、市場は経済問題を自然に解決することはできず、拡張的財政政策などにより政府が市場に介入し失業問題に対処することが必要であるとの主張を繰り広げることになります。

その間もケインズはケンブリッジ大学での地位は維持しており、アカデミックな経済理論書としては『貨幣改⾰論』(1923年)、『貨幣論』(1930年)を発表します。そして1936年には有名な『雇用・利子および貨幣の一般理論』を発表しています。

第二次世界大戦が勃発すると、ケインズは大蔵省に呼び戻され、1946年に亡くなるまで職に留まります。大蔵省内の政策全般について顧問として関与するとともに、対外⾦融政策について第二次世界大戦の戦費調達に関する対⽶交渉や1944年7月のブレトン・ウッズ会議において中心的役割を果たします。

特技:

⾦融投資

ケインズは1919年に大蔵省を退職したのち、独立の個人投資家として活動を始めました。

投資家としての手腕も優秀だったようで、以後のケインズの主たる所得は定職ではなく投資収益によることになります。前述の通りケインズの大学での肩書きが「フェロー」⽌まりだったことの背景には、大学からの収入で生計を立てる必要がなかったこともあると思われます。ケインズはこの投資からの収益で、自⾝の生計を立てるだけでなく、「ブルームズベリー・グループ」の芸術家たちの⽀援もしていました。

長所:

明るい、博識、バランス感覚がある

⽋点:

意見の異なる人を徹底的に論破しがち、上から目線になりがち

ケインズはかなり陽気な性格だったようで友人も多かったのですが、自分の意見を自信たっぷりにはっきりと主張し、論争においても、相手の主張との共通点を探っていくというよりも、相手との対立点をことさらに強調して攻撃するというのが通常のパターンで、敵を作りやすいタイプの人間でした。

彼は人に任せずになんでも自分で決めたい性格だったので、上司にするにはあまりありがたくない人だったようです。実際、ブレトン・ウッズ会議でケインズの部下として貿易分野の交渉に携わっていた経済学者のデニス・ロバートソン(1890–1963)は、あまりにケインズからの要求・叱責がきついので精神的に追い詰められて病気になる⼨前だったというエピソードもあります。

一方でケインズの思考法の特徴として、常にバランス感覚を意識しており、極端な主義・主張には懐疑的であったことを挙げることができます。ケインズは政治的にも中道主義者を自認しており、極端な思想としてナチズムや共産主義に等しく批判的でした。

図1 1925年8月4日、ケインズが妻リディアと結婚した際の婚姻届。ケインズの職業は経済学者ではなく「著述家 (Author)」となっており、ゴードンスクエア46番地が住所になっています。そして「ブルームズベリー・グループ」のメンバーでありケインズの元恋人でもあった画家のダンカン・グラントが証人として署名しています。

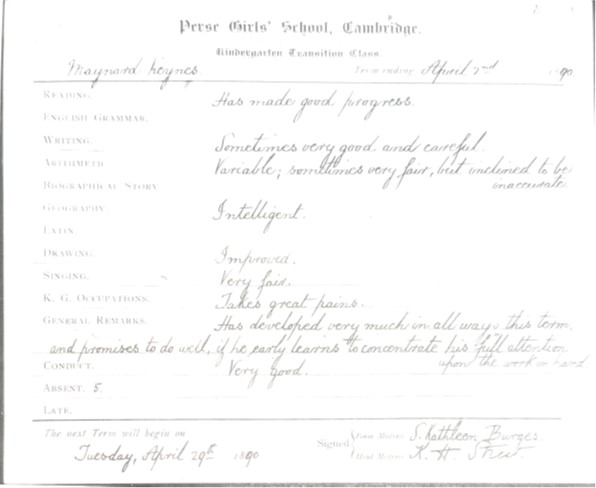

図2 ケインズの幼稚園時代(6歳)の通信簿。知的作業については得意だがお絵描きなどの手作業(Kindergarten (K.G.) occupation)は苦手とあります。また、気が散りやすいとの評価であり、いずれも後年のケインズにもそのまま当てはまりそうな評価です。

「ケインズは何者かと訊かれれば、ケインズはケインズだとしかいいようがない」――ケインズの多⾯性

さて、こんなケインズの履歴書からみなさんはどのような人物像を思い浮かべたでしょうか?

仕事のできる能吏を思い浮かべたでしょうか? 裕福で⿐持ちならないエリートでしょうか? 繊細な芸術理解者でしょうか? 社会問題に関心を持つリベラル派でしょうか? たぶん、人によってさまざま相反するような人物像を思い浮かべているのではないかと想像します。それではどの人物像が正しいケインズ像なのでしょうか?

いずれのケインズ像も正しいのではないかと筆者は考えます。というのも、他の経済学者と⽐較した、人としてのケインズを特徴づけるのは、その類まれな「多⾯性」であるからです。

多⾯性の例としてまず挙げるべきは彼の経験した仕事の幅広さです。ケンブリッジ大学における活動のほかに、大蔵省において政策立案者として働き、ジャーナリストとして世論に働きかけ、しかも自分の生計は投資活動により立てていました。ケインズは「さまざまな資質のまれなる組み合わせを持ち合わせている」ことが良い経済学者の条件であると述べたこと(3)があるのですが、まさに自分自⾝のことを指していたのかもしれません。そもそもケインズは大学の「教授」の肩書きを生涯持っていませんでした。大学教授になる機会はありましたが彼はその誘いを断っていました(4)。狭い分野の専⾨家に落ち着いてしまうことはあまりに退屈だと感じられたようです。

そして、専門である経済理論だけでなく、数学、哲学、芸術といった幅広い分野に関心を有し当時の超一流の人々と密接に交わっていました。

このように極めて多⾯的であったケインズのような人を、たとえば思想的傾向や政治的スタンスなどに関して「◯◯主義者」というように既存の一つの概念の枠の中に押し込めて説明することは困難でもあり、望ましくもないと筆者は考えています。したがって、「ケインズは何者かと訊かれれば、ケインズはケインズだとしかいいようがない」というのがおそらく最も適切でしょう。

経済学者としてのケインズの業績

ところで、ケインズの経済学者としての業績については、次回以降の連載においてその人間観とからめて掘り下げていくことにしたいと思いますが、ここで全く触れないのも不自然なので、以下概要をまとめておきます。ケインズは極めて著作が多い人でしたので、ここでは特に代表的な著作のみ取り上げます。

上述の通りケインズは英国大蔵省の代表としてパリ講和会議に参加したわけですが、会議における対独強硬論に異議を唱えて大蔵省を退職し、自分の主張を世に問うべく短期間で『平和の経済的帰結』(5)を執筆し出版します。同書でケインズは、法律論としてヴェルサイユ条約は休戦時に定めた合意の範囲を超えた過大な賠償責任をドイツに負わせていることを指摘すると同時に、現実的にもドイツはこうした賠償責任を果たすために必要な国際収⽀の黒字を生み出すことはできないと主張しました。この本は発売当初からベストセラーとなり、かつ現実の世界情勢がまさに同書でケインズが予言した通りに推移したことから、若きケインズの名を世界に知らしめることになりました。

その後、1925年の英国の⾦本位制復帰を批判した『チャーチル氏の経済的帰結』(6)を出版し、同書もまた現実の経済情勢がケインズの予言通りに推移したことで注目を集めました。そして1926年には伝統的な経済学の自由放任主義を批判した『自由放任の終焉』(7)、1929年には政府が公共事業を実施することにより失業を減少させるべきであるとする「ロイド・ジョージはそれをなしうるか」(8)などを発表します。

理論⾯では、特に投資の量に着目し貯蓄に⽐べて投資量が少ないとデフレーションが発生すると論ずる1930年出版の『貨幣論』(9)における過渡的な立論を経て、1936年に出版された『雇用・利子および貨幣の一般理論』(10)においては、完全雇用を実現できるような最適な投資の量は市場に任せていては達成できず、政府が公共投資を通じて経済全体の投資の量を調節することが必要であると主張するに至りました。

経済学における現在のケインズの立ち位置

この節では、現代の経済学の体系におけるケインズの立ち位置について簡単に補足します。大学などで経済学を学んだことのあるかたは、退屈かもしれませんので、ここは読み飛ばしていただいても構いません。

ケインズの提唱した、政府が公共投資を通じて経済全体の有効需要の規模を管理する政策は世界中に急速に広まり、1950〜60年代は世界各国でこうしたケインズ主義的なマクロ経済政策が実施されました。こうした政策は副作用として若⼲のインフレーションを伴いましたが、それはあくまで雇用創出のための必要悪と考えられました。

ところが、1970年代に入りインフレーションと失業増加が同時発生するいわゆるスタグフレーションという現象が発生し、インフレーションは必要悪であるとは位置付け難くなりました。このため、ケインズ主義的なマクロ政策に対し強い疑念が投げかけられることになりました。政府による市場への介入は望ましくなく、ケインズ主義的なマクロ経済政策は無効であるとする新古典派的見解が有⼒になり、「ケインズは死んだ」とまで言われる現代に至ります。

なお、主流派経済学の一部にはケインズ主義的要素を取り込む動きが近年見られています。2007年以降の世界金融危機を経て、行き過ぎた自由放任主義に対する批判的見方が増し、ケインズ主義的立場も若干再評価されるようになったのです。

いまケインズについて知ることの意義

最後に、読者の皆さんがいまケインズについて知ることにはどのような意義がありうるか、ということについて、筆者なりの考え方を述べてみたいと思います。

ケインズが生きていたのは、2度の世界大戦を経て世界の覇権が英国から米国に移行し新たな世界秩序が構築される激動の時期でした。ケインズはその中で英国の経済政策立案の中心にいましたから、ケインズについて知ることは、その激動の時期に政策担当者が直面した課題と、それに対して卓越した知性を持つ偉大なエコノミストがどのように対処したのかを追体験するということでもあります。そのケインズの軌跡は、たとえばトランプ大統領のもとで世界秩序が大きく変わろうとしている激動の現代に生きる我々の姿にも重なって見えます。

もちろん、ケインズが出した答えが常に正しかったわけではありませんし、彼の時代と現代とで状況が全く同じであるわけでもありません。しかし、それぞれの状況からどのように経済学的な論点を抽出したのか、伝統的な経済学が置いていた暗黙の前提がそれぞれの状況とどのようにずれていると考えたのか、政策を選択するためにメリット・デメリットを比較衡量する際に重視した要素はなにか、そしてそれはなぜだったかということを追体験するのは、現代の問題を解決しなければならない我々にとってのいわば恰好の演習問題といえるでしょう。

前節では「ケインズ主義的なマクロ経済政策は無効である」という見解が現代の経済学の研究者の間では有力になってきていると述べました。しかし、実は現在「ケインズ主義」として認識されている理論はかなりの程度本人のそれとは異なるものとなっています(11)。例えば、「ケインズ主義者」を標榜する人が、「政府はいくらでも財政赤字を計上できる」といった主張をすることもありますが、ケインズ自身がこのような非現実的な主張に与することはありませんでした。これから本連載でもとりあげるように、ケインズは、現代の心理学や社会学に通底する、現実的な人間観に基づいて理論を構築しました。「経済合理性を(専ら)追求する人間」を前提とする現代経済学の大半よりも、最新の研究成果に沿った「未来の経済学」――ケインズの理論をそう評してもよいと、筆者は考えています。したがって、ケインズが唱えた経済理論を深く知ることは、現代経済学のさらなる発展の素材を提供してくれるでしょう。

それでは、以上のような導入を踏まえて次回からは具体的にケインズの持っていた人間観を取り上げながら、それがどのようにケインズの理論に結実していったのかを見ていきたいと思います。

注

-

Skidelsky (1992) 295⾴。

-

20世紀初頭までの英国大蔵省は少数精鋭の組織で新規採用者は少なく、その多くは高等文官試験第1位の者でした(Peden (2000) 18頁)。

-

ケインズ全集(以下CW)第10巻173⾴/訳232⾴。

-

Skidelsky (2000) 159⾴。

-

CW第2巻。

-

CW第9巻207⾴/訳244⾴。

-

CW第9巻272⾴/訳323⾴。

-

CW第9巻86⾴/訳101⾴。

-

CW第5巻、第6巻。

-

CW第7巻。

-

この点について別の論考(小平(2023))で詳細に論じておりますのでそちらをご参照ください。

参考文献

マイクロフィルム

-

The Keynes Papers, 35mm microfilm 170 reels, Cambridge: Chadwyck ‒ Healey, 1993.

ケインズ全集(全30巻、邦訳は東洋経済新報社刊)

-

The Collected Writings of John Maynard Keynes, London: Macmillan and Cambridge University Press for the Royal Economic Society 1971-1989.

その他の書籍

-

Dostaler, G. (2007) Keynes and his Battles, Cheltenham: Edward Elgar.〔鍋島直樹・小峯敦訳『ケインズの闘い』藤原書店、2008年〕

-

Harrod, R. F. (1951) The Life of John Maynard Keynes, London: Macmillan.〔塩野谷九十九訳『ケインズ伝 改訳版』上下巻、東洋経済新報社、1967年〕

-

Moggridge, D. E. (1992) Maynard Keynes, An Economistʼs Biography, London: Routledge.

-

Peden G. C. (2000) The Treasury and British Public Policy, 1906-1959, Oxford: Oxford University Press.

-

Skidelsky, R. (1983) John Maynard Keynes, Vol.1, Hopes Betrayed 1883-1920, London: Macmillan.

-

Skidelsky, R. (1992) John Maynard Keynes, Vol.2, The Economist as Saviour 1920-1937, New York: Allen Lane.

-

Skidelsky, R. (2000) John Maynard Keynes, Vol. 3, Fighting for Freedom 1937-1946, London: Macmillan.

論文

-

小平武史(2023)「ケインズの財政政策とケインジアンの財政政策」博士論文(東京大学)。https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/2012433

過去の連載記事

(ケインズが言ったこと)「お金以外にも人生に重要なものはある」

2025年11月4日

ジョン・メイナード・ケインズさんを紹介します

2025年8月1日