この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。

さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分の内にわきあがってきたことにあると思うからだ。

私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。

それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)

●前回まで

出張セールスマンとして旅ばかりしていたグレーゴルは、ある朝、突然、虫になってしまい、そのまま家から一歩も出ることなく、死んでしまう。

グレーゴルの部屋をのぞいて、死んでいることに気づいたのは掃除婦だ。掃除婦の知らせで、父親と母親と妹がグレーゴルの死骸の前に集まる。

父親は「これで私たちも神様に感謝できるというものだ」と十字を切り、母親も妹も掃除婦もそれにならう。

父親と母親と妹が別室に引っ込んだあと、掃除婦はグレーゴルの部屋の窓を開ける。グレーゴルが虫になったのは寒い時期だったが、もうあたたかい3月の終わりになっていた。

3人の間借り人が自分たちの部屋から出てきて、朝食の用意ができていないことに驚くが、掃除婦に言われてグレーゴルの部屋に行き、死骸を取り囲んで立つ。

父親と母親と妹が、みんな少し泣きはらした顔をして、3人で一体となって出てきて、3人の間借り人たちに「私の家からすぐに出ていってもらおう!」と父親がきっぱり言う。

3人の間借り人たちがたしかに出ていったのを階段の上でたしかめてから、父親と母親と妹の3人は、ほっとしたように自分たちの家の中に戻った。

●家族の死による、心底のやすらぎ

今日は一日、ゆっくり休んで、散歩でもしよう、と彼らは決めた。仕事を休んでも当然だったし、それどころか、ぜひとも休む必要があった。そこで彼らはテーブルにすわり、3通の欠勤届を書いた。ザムザ氏は上司に、ザムザ夫人は注文主に、グレーテは店主に宛てて。書いている途中で、掃除婦がやってきて、朝の仕事を終えたので帰ると告げた。3人は書きつづけながら、顔を上げずにうなずいた。しかし、掃除婦が立ち去ろうとしないので、腹立たしげに顔を上げた。「なんだ?」とザムザ氏が尋ねた。掃除婦はにやにやしながら、ドアのところに立っていた。まるで、あんたたちにとびきりの良い知らせがあるが、そう簡単には教えてやらないよ、と言わんばかりだった。彼女の帽子には小さなダチョウの羽根がピンと立っていて、それが以前からザムザ氏をイライラさせていた。羽根は軽やかに四方に揺れていた。

虫になった息子が死んだ。

特別な一日だ。

家族は「今日は一日、ゆっくり休んで、散歩でもしよう」と決める。そこにあるのは、安堵、解放感、ようやく芯から休めるという思いだ。これまでは身体を休めることはできても、心までは休まらなかった。

家族のひとりを死なせたという、悲しみ、喪失感、罪悪感もあるだろう。しかし、彼が存在していることでの重圧のほうがはるかに大きかった。だから、どうしても、ほっとしてしまう。

笑ったり踊ったりしないだけ、まだ自分を抑えているとも言えるだろう。心や身体が自然に解き放たれていくのを、気持ちがまた前向きになっていくのを、粛々と噛みしめているのだ。

休むといっても、とても家にじっとはしていられない。しかし、大げさなことをする必要はない。散歩で充分なのだ。しみじみと歩くのだ。

3人は欠勤届を書く。グレーゴルが働いていたときには無職だった3人が、今はそれぞれに働いている。

掃除婦がやってきたとき、家族の対応は最初から冷ややかだ。顔を上げて、声をかけて、労をねぎらうのではなく、顔も上げず、うなずいて見せるだけだ。苦難を乗り越えて、三位一体となった家族にとって、掃除婦はもう邪魔な存在だ。朝には必要な人手だったが、おそらく1時間もたっていない今ではもう、苦難の時期を思い出させる、いまわしい過去の亡霊だ。見たくもないし、声をかけたくもないし、そのまま消えてほしい。

しかし、掃除婦は立ち去らない。それどころか、にやにやと、思わせぶりな笑いを浮かべている。しかも、自分に注目し、たくさん声をかけてくれなければ、話してやらないという態度だ。私を見て、話しかけて、聞けというわけだ。

ここでもまた、小さな権力闘争がある。

掃除婦の帽子には、小さなダチョウの羽根がついている。貧しい境遇にある人でも、少しはオシャレをしたり、何か一点だけは贅沢をしたりするものだ。しかし、他人は“らしさ”を求める。貧乏な人が、少しでも貧乏らしくないことをすると、とたんに気にさわる。自分には関係のないことなのに。ザムザ氏は、今だからイライラしているわけではない。「以前から」なのだ。羽根が軽やかに自由に揺れていたら、なおさらイライラしたことだろう。

●忘れられた死体

「ねえ、いったい何なの?」とザムザ夫人が尋ねた。掃除婦はザムザ夫人にはまだしも敬意を払っていた。「ええ」と掃除婦は答えたが、なれなれしげな笑いがこみ上げてきて、すぐには話をつづけられなかった。「ですから、となりの部屋のあれのことですけどね、どうやって片づけるか、心配しなくてもいいんですよ。もうちゃんとやっておきましたから」ザムザ夫人とグレーテは、欠勤届のつづきを書こうとするかのように、顔をふせた。ザムザ氏はさっと片手を突き出した。掃除婦がこれからすべてを詳しく説明しようとしていることに気づいて、断固拒否したのだ。話して聞かせたかったのに、そうさせてもらえなかった掃除婦は、自分がひどく忙しいことを思い出し、あきらかに感情を害した様子で「じゃあ、せいぜいご機嫌よう」と大声で言い、憤然としてくるりと背を向け、ひどい音を立ててドアを閉め、家を出ていった。

掃除婦がザムザ夫人に「まだしも敬意を払っていた」のはなぜなのか。家事を手伝う上で、自分に指示を出す立場の人間だったからか。あるいは、まだ若いグレーテのことは軽視し、ザムザ氏のことは軽蔑していたというだけのことだろうか。

掃除婦は、そのザムザ夫人に対しても、なれなれしい笑いがこみ上げてくる。共犯者のなれなれしさだろう。

掃除婦は「となりの部屋のあれ」と言う。「あれ」とは、グレーゴルの死骸のことだ。原語は Zeug で「もの」という意味だが、つまらないものとか、がらくたとか、軽蔑的な意味合いで使われることが多い。

考えてみると、家族の者たちはすっかり安心してしまっているが、死骸をどうするかという大問題が残っていたのだ。本当は仕事を休んで散歩に出ている場合ではない。大きな虫の死骸を家から運び出して、どこかに捨てるのは簡単なことではない。それに、そもそもどこかに捨てるということでいいのか。お墓に入れなくていいのか。

グレーゴルが虫になっていなければ、その死体は大問題となる。父親が投げつけた林檎によるひどい傷があり、ろくにものを食べずにがりがりに痩せて衰弱死しているのだ。変死である。警察沙汰だ。

それが、虫の姿をしているというだけで、まるで問題にされない。グレーゴルは、内面はほとんどグレーゴルのままだった(味の好みは変わったし、家具を邪魔に思うようになったこともあったが)。変わったのは外見だ。そして、声。言葉をしゃべっても、声が変になって、通じなくなってしまった。外見が変化し、言葉が通じなくなると、こんなにも周囲の人たちの対応は変わってしまうのだ。死んでからも、それはつづく。葬式をするとか、墓に入れるとか、そういう発想さえなくなる。

家族が忘れてしまっていた死骸の始末を、掃除婦がつけてくれた。もうグレーゴルの部屋はすっかりきれいになっていて、死骸はどこにもないのだろう。「死体を勝手に捨てるなんて!」と家族が怒るかもしれないとは、掃除婦は思っていない。実際、家族はそういう怒り方はしない。

それにしても、掃除婦はいったいどんなふうに死骸を片づけたのか。ごく短時間だから、遠くまで捨てに行ったはずはない。しかし、近くのゴミ捨て場などに、大きな虫の死骸があれば、騒ぎになってしまう。

カフカはおそらくそこまでは考えていなかっただろう。肝心なのは、家族がもはや気にとめていなくて、掃除婦が始末してしまったということだ。

カフカの手紙に、こういう一節がある。

ぼくは床に横たわり、箒で掃き出されて当然といった状態になるのでした。

(フェリーツェへの手紙 1912年11月1日)

自分が無価値な存在であることを綴った一節だ。おそらくこのように、グレーゴルも箒で掃き出されたのだろう。

なお、前に書いたように(第4回)、フェリーツェへの手紙に初めて『変身』の話が出てくるのは1912年11月17日のことで、これはその約2週間前の手紙だ。

●なぜ片づけ、なぜ拒否するのか

ザムザ夫人とグレーテは顔をふせる。ザムザ氏は片手を突き出して、掃除婦が話そうとするのを止める。

掃除婦としては、それは話したいだろう。手柄話なのだから。家族が困るだろう難しい汚れ仕事を、自分が進んで代わりにやってやったのだ。自慢してもいいし、感謝されて当然のはずだ。自分たちの手でやらずにすんだ家族は、聞く義務があると言ってもいいくらいだ。

だから、話させてもらえなかった掃除婦が怒るのは無理もない。感情を害して、大きな音を立ててドアを閉めるくらいは当然だ。

でも、そもそも掃除婦はなぜ、頼まれもしないのにグレーゴルの死骸を片づけたのだろうか。やりたい仕事のはずはないのに。むしろ、頼まれたとしてもやりたくないだろう。

おそらく、ひとつには、事件に遭遇したという高揚感があったのだろう。自分が死骸の発見者であり、みんなに知らせたのも自分だ。そして、家族が神様に感謝したり泣いたり、間借り人たちを追い出したり、ひと騒動あった。掃除婦は当事者ともなり、しかしやはり傍観者でもある。当事者としての興奮と、傍観者の気楽さで、さらに首をつっこみたくなったのかもしれない。たまたま交通事故に居合わせた人も、いつも以上にあれこれ世話を焼く場合がある。それで被害者が助かることもある。

また、家族との距離が縮んだようにも感じただろう。家族は自分の目の前で泣いたり怒ったりしたのだ。今までは雇い主と使用人だが、もうそんな他人行儀なだけの関係ではない。今までも、大きな虫が部屋にいるという秘密を知ってはいたが、今回、その死骸を片づければ、もはや共犯者であり、雇用関係以上のつながりができる。差別もなくなり、仲間として認めてくれるはずだ。

しかし、家族の対応は冷たかった。完全な拒絶だった。なぜ家族は、掃除婦のしてくれたことに感謝せず、受け入れようとしなかったのか。それは先にも書いたように、家族にとってグレーゴルの件はもう終わったことであり、新しい生活がすでにスタートしているからである。過去のことは、もうふれたくもないのだ。いやな知らせをもたらすものは嫌われてしまう。

なお、掃除婦の捨てゼリフ、「じゃあ、せいぜいご機嫌よう」の原文は »Adjes allseits« で、英訳ではたとえば“Cheerio then, everyone”となっている。普通に「さようなら、みなさん」と訳してもいいのだが、ここには皮肉がこめられていると思うので、こうしてみた(この連載の担当編集者さんの案で、私もぴったりだと思った)。

●残酷で、おだやかで、やさしい、いたわり

「今晩、クビにしよう」とザムザ氏が言ったが、妻も娘も返事をしなかった。やっと落ち着いたばかりのふたりの気持ちを、掃除婦がまたかき乱したようだった。ふたりは立ち上がって、窓のところに行き、そこで互いを抱きしめ、そのままじっとしていた。ザムザ氏は椅子に腰かけたままふたりのほうを向き、しばらく静かに見守っていた。それから、「さあ、こっちにおいで。過ぎたことは、もう忘れるんだ。そして、私のことも少しはかまっておくれ」女性たちはすぐに言われたとおりにした。急いで彼のそばに行き、やさしくいたわり、それからさっさと欠勤届を書き終えた。

父親は掃除婦をクビにするつもりだ。母親や妹が返事をしないのは、動揺しているからだが、反対する気持ちもないだろう。家族3人だけでの新しい生活が始まるのだ。誰かを雇うとしても、それは過去と関わりのない、新しい人でなければならない。

これまでふたりでよくなぐさめ合っていた母親と妹は、ここでもまた互いを抱きしめる。そして、これまでとちがい、父親もそれに参加する。共に苦難を乗り越えた者として、3人は強く結びつき、これまでのような上下関係も、一時的にしろ薄まる。

ひとりの家族の死でほっとするという気持ちを共有することで、残りの家族がひとつにつながる。おだやかで、やさしい、いたわりの気持ちで、互いにふれあう。

●あざやかな転換

それから3人そろって家を出た。もう何カ月もなかったことだ。電車に乗って、郊外に向かった。同じ車両には彼ら3人しか乗っておらず、あたたかな日差しが満ちていた。3人はゆったりと座席にもたれかかり、将来の見通しについて話し合った。よく検討してみると、見通しは決して悪くないことがわかった。じつはこれまでお互いに尋ね合ったことがなかったのだが、3人の仕事はとてもうまくいっているし、なにより先行きが明るかった。当面の生活も、引っ越しをすれば、それだけでずっと楽になるはずだった。グレーゴルが探し出した今の住まいよりも、もっと小さくて安い、でも、もっと便利のいい場所にあって、もっと使い勝手のいい物件を見つけたいと彼らは思った。そんな話をしているうちに、だんだん生き生きとしてくる娘をながめながら、ザムザ夫妻はほとんど同時に気づいた。頬の色が青ざめるほどの心労を重ねたにもかかわらず、彼女がいつのまにか美しくふくよかな女性に成長していることに。ふたりは次第に口数が少なくなり、ほとんど無意識のうちに視線を交わしながら、そろそろいい夫を探してやる時期だと思った。目的の駅に着いて、娘がまっさきに立ち上がり、若々しい身体をぐっと伸ばしたとき、それを見たふたりには、自分たちのさまざまな新しい夢と素晴らしい計画が実現する証のように感じられた。

3人そろって家を出る。そのこと自体が、「もう何カ月もなかったことだ」。介護が必要な家族が家にいると、誰かが家に残らなければならない。全員で外出することはできないのだ。あたりまえにできていたことができなくなると、人はひどく拘束されたように感じるものだ。自由に出られるとしたら、そろって出かけたいなどと思わなかったかもしれないとしても。

3人は電車に乗る。車両はあたたかな日差しに満ちている。この転換はじつにあざやかだと思う。これまでずっと、家の中だったのだ。それが急に電車で、外の光だ。

私は黒澤明の映画『天国と地獄』を思い出した。誘拐事件を描いているのだが、最初のほうはずっと室内で展開する。それどころか、警察が来てからは、犯人に気づかれないようにと、窓のカーテンも閉めてしまう。ひきこもり状態だ。カメラもほぼ家の中から出ない。そういう状況で、身代金を払うべきか、払えば破滅してしまう、しかし払わなければ子どもの命が……というような苦しい葛藤が描かれる。見ているほうも胸苦しくなる。

そこからパッと、特急列車のシーンに転換する。身代金の入ったカバンを、特急列車の窓から投げ落とすという、とてもスピード感のある展開になる。列車の窓から見える風景があっという間に後ろに流れていく。

黒澤明の映画祭で初めてこの映画を見たとき、この転換に目がくらむ思いがした。

カフカの『変身』のこの電車のシーンも、本当に効果的だと思う。読んでいるほうも、つい解放感をおぼえてしまうのだ。このラストシーンを、希望に満ちた結末と感じる人もいるほどだ。そこに、こわさがある。「本当の残酷というものは、残酷な事実にあるのではなく、残酷を残酷と思わない精神構造にあるのだ」というのは、深沢七郎の『楢山節考』についての安部公房の言葉だが(「裁かれる記録」『安部公房全集8』新潮社)、本当にそのとおりだと思う。読んでいるほうだって、生きている人間だから、どうしたって生きている人間のほうの気持ちに同調しやすいのだ。

●ラストのイメージ

3人はこれまで、お互いの仕事について、あまり話していなかったようだ。虫が家にいたのでは、将来についてみんなで語り合うなんて気にはなれなかったのかもしれない。

今はもう、将来について話し合いたいし、トンネルを抜けた気分だ。だから、先行きは明るく感じられる。引っ越しも、グレーゴルをどうやって運ぶかが問題で、できずにいたのだから、もういつでも可能だ。あらゆる枷が取り外され、あとは自分たちのがんばり次第なのだ。

今の住まいはグレーゴルが見つけたものだということが、ここでわかる。稼ぎ手であるグレーゴルが、家賃を払える範囲で、家族のためになるべく広い家を探したのだろう。それを誇りにもしていた。しかし家族は、あまり便利な場所ではなく、使い勝手もよくないと感じていたようだ。小さくて安くても、もっといい住まいが見つかると、今の彼らは思っている。

将来について語り合っているうちに、妹はどんどん生き生きしてくる。青ざめていた顔に血の気が戻り、表情やしぐさも明るくなっていったのだろう。

以前、ある人に1カ月ぶりくらいにあったら、同じ人とは思えないほど老け込んでいた。何事があったのかと思ったら、近所の人とのもめ事で、いろいろ大変そうだった。それが解決したあとにまた会ったときには、元通りに若返っていた。心労がいかに人の外見まですさませてしまうか、目の当たりにして驚いたものだ。

父親と母親は娘の成長に気づき、結婚を考える。虫になるという特別な不幸に対抗するかのような、平凡な幸福を思い描く。

そして、グレーテが若々しい身体をぐっと伸ばして、それを見て両親がさらに希望を感じるところで、物語は終わる。

この最後の一文をどう訳すかだが、原文では「そして、ふたりには自分たちの新しい夢と素晴らしい計画が実現する証のように感じられた、目的の駅に着いて、娘がまっさきに立ち上がり、若々しい身体をぐっと伸ばしたとき」という順番になる。つまり、『変身』の最後は、グレーテが「立ち上がり、若々しい身体をぐっと伸ばした」というイメージで終わるのだ。

だったら、翻訳でも、そのイメージで終わるほうがいいに決まっている。しかし、27種類の既訳を調べてみたところ(既訳は全部で29あるが、終わりのほうは訳していないものが2つある)、そうしてあるのは、次の2つのみだった。

娘にいい相手を探そう、それで老後は安泰だ。行楽地に着くと、グレーテが一番に席を立ち、伸びをした。

(酒寄進一 翻案 牧野良幸 画『変身』長崎出版 2012年)

そして夫妻は、自分たちの新しい夢やお節介が正しいとお墨つきをもらった気がしたのだった。めざす駅に着いて、娘が一番先に立ち上がり、若々しい身体をぐっと伸ばしたとき。

(川島隆 翻訳 『変身』角川文庫 2022年)

酒寄進一のほうは“翻案”なので、かなり大胆な文章であり、翻訳では川島隆が唯一ということになる。素晴らしい挑戦だと思う。

なぜこんなに少ないかというと、やはり日本語として自然なかたちにするのが難しいからだろう。

それでも、グレーテのイメージで終わるほうを優先すべきだと私も思っていた。両親で終わるのはよくないと。なので、今回、そうするつもりだった。でも、けっきょく断念した。うまく訳せなかったのと、従来通りの順番でも、読者の頭にはちゃんとグレーテのイメージが強く残ると感じたからだ。

なお、訳文の「新しい夢と素晴らしい計画」のところは、原文では「夢(Träume)」も「計画(Absichten)」も複数形になっている。なので、これは娘の結婚のことだけではなく、これから先の家族のさまざまな夢や計画のことだと思われる。『変身』の冒頭の一文の「Träumen(夢)」も複数形だったが、こちらは眠って見る夢で、うなされるような不安な夢だったが、ラストの夢は、将来実現させたい事柄のことで、明るい希望に満ちている。

この最後の文の「夢」と「計画」が複数形であることを、訳文に反映させているのは、これもまた既訳の中でひとつだけだ。山下肇・山下萬里の翻訳で、「さまざまな自分たちの新しい夢と誠意」となっている(『変身・断食芸人』岩波文庫 2004年)。

私もこれにならって、「さまざまな新しい夢と素晴らしい計画」とした。

それから、「実現する証のように感じられた」と訳したところは、直訳すると「保証のようであった」で、日本語訳として最もぴったりなのは「太鼓判を押されたように感じた」だと思う。せっかくぴったりな訳があるのにそうしなかったのは、翻訳で「太鼓判」などと日本語ならではの表現を使うと、悪目立ちしてしまうからだ。グレーテのイメージで終えたいわけで、ここは目立たずにすっと流して読めたほうがいいので、こうした。

●この結末がなぜよくないのか?

1912年12月6日の夜、カフカは『変身』を書き終える。

最愛の人よ、聞いてください、

ぼくの小さな物語が終わりました。

ただ、ほっとして嬉しいという気持ちにはぜんぜんなれません。

今日書いた結末は、本当はもっとよくなったはずです。

それは間違いありません。(フェリーツェへの手紙 1912年12月6日〜7日)

結末を気に入っていなかったことがわかる。

さらに約1年後の日記にもこう書いている。

『変身』に対するひどい嫌悪。

とても読めたものではない結末。

ほとんど底の底まで不完全だ。

当時、出張で邪魔されなかったら、

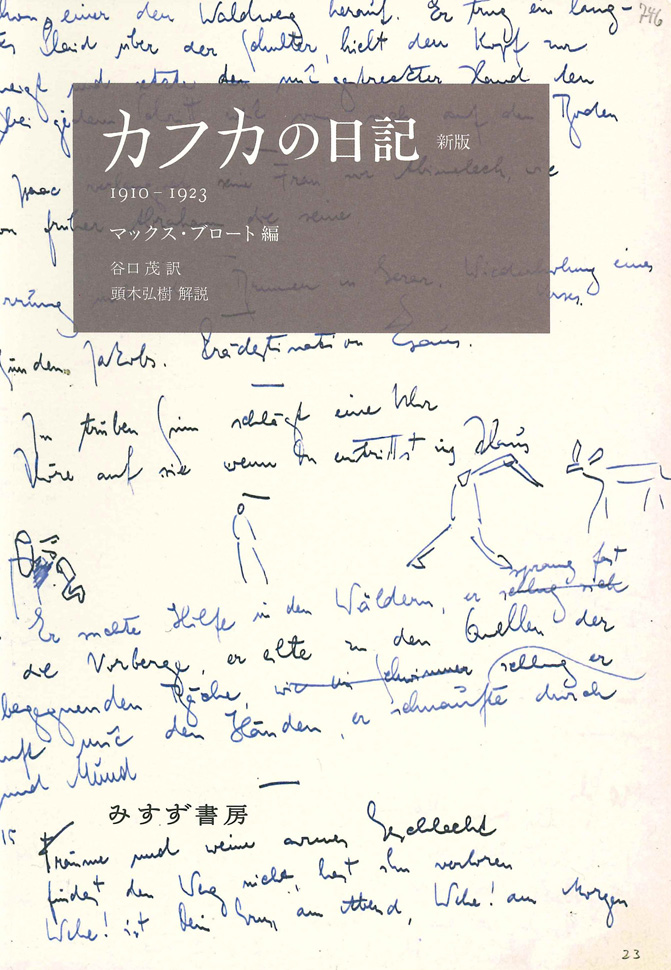

もっとずっとよくなっていただろうに。(「日記」1914年1月19日)

「とても読めたものではない結末」とまで言っている。

カフカは、この結末のどこがそんなに気に入らなかったのか?

これが私の長年の疑問だった。

というのも、どう読んでも、欠点が見当たらないからだ。もちろん、私にわからなくても、それは読解力の問題かもしれない。

しかし、前にも引用したように(第1回)、カフカに最も近い作家であり、素晴らしいカフカ論も書いていて、ノーベル文学賞もとっているカネッティも、こう書いているのだ。

彼はすでに『変身』で彼の巧妙の極致に達した。彼は、もはや断じて追い越すことのできなかったものを書いた。『変身』を追い越すことのできるような作品はないからである。この世紀の数少ない偉大な、完成した作品を彼は書いたのである。

(エリアス・カネッティ『もう一つの審判』小松太郎・竹内豊治訳 法政大学出版局)

このカネッティの言葉に、ほとんどの人は同意するだろう。

『変身』をけなせるのは、カフカだけだ。それだけカフカはすごい、という感嘆ですませておくこともできるが、やっぱり、何が気に入らなかったのか考えてしまう。

グレーゴルが死んだあとに、家族が活気を取り戻し、妹の生き生きとした姿で終わるというのが、『変身』の結末の大筋だが、これをカフカが気に入らなかったはずはないのだ。

というのも、まったく同じ展開をのちの短編小説でくり返しているからだ。これまでも何度かふれた、『断食芸人』だ。

檻の中で断食をつづける断食芸人。たくさんの人たちが彼の断食を見物していた。しかし、彼が断食をするのは、じつは「私はうまいと思う食べ物を見つけることができなかった」という理由からだった。「もし好きな食べ物を見つけていたら、断食で世間を騒がせたりしないで、みんなと同じように、たらふく食べて暮らしたにちがいないんだ」

断食芸はだんだん人気がなくなり、断食芸人はすっかり忘れられる。彼はひとりで断食をつづけ、ついには衰弱死してしまう。断食芸人の死骸が片づけられたあと、同じ檻に今度は若い豹が入れられる。その豹は「必要なものをすべて、はち切れんばかりにそなえている、高貴な肉体」を持ち、「その喉元から、生きる喜びが強烈な炎となってほとばしり出る」のだ。

食べられずに死んでいく者と、生命力あふれる若い肉体の対比が、残酷なまでに鮮やかだ。『変身』の結末とよく似ているのがわかるだろう。

『断食芸人』は、1922年の春に書かれ、雑誌に発表され、生前に出版を決めた最後の短編集にも収録された(刊行は死後)。カフカが生前に発表した作品はわずかであり、そのうちに『断食芸人』は含まれる。つまり、カフカ自身が、ある程度は認めていた作品である。

ということは、『変身』の結末も、むしろ気に入っていてもいいはずなのだ。『変身』の結末がうまく書けなかったから、『断食芸人』で書き直したというふうにも考えられるが、両者を比較してみても、そうした優劣は感じられない(もちろん、私に感じられないだけかもしれないが)。

では、いったいどういうことなのか?

●完成という不純、未完という純粋

以下は、私の勝手な推測になる。

『変身』と『断食芸人』で、決定的にちがうのは、長編と短編ということだ(『変身』は短めなので中編と呼ぶべきかもしれないが)。

短編はひとつのイメージで成り立つが、長編の場合は、ある程度の長さがあるので、そこにおのずから、全体構成というものが生じやすい。「起承転結」のような構成だ。

起承転結のような構成には、それに合わせて書くとうまく書けるという便利さがあると同時に、それに縛られてしまうというマイナス面もある。たとえば、「結」のない物語は書きにくくなる。

テレビドラマについて山田太一は「最終回はいらない」と語っている。

僕はテレビドラマでもほんというと最終回がなかったらどんなにいいだろうっていつも思います(笑)。最終回になるとみなさんはなんらかの結末を求められるんですが、僕には結末なんかないわけです。(中略)でもそれだとみんな文句言うから仕様がないからなんとか終わりっぽくしようと思って、だいたいこのごろは登場人物全部集めて宴会なんかやって終わることにしています(笑)。それでも「あれじゃあ本質的に完結していませんね」なんてからむ人がいるんですが(笑)。何で完結しなきゃいけないのかわかんないですね。そもそも最終回の完結にむけてすべてのドラマが突進するというふうな作り方には、僕はほとほとうんざりなんですよ。

(『街で話した言葉』ちくま文庫)

『変身』は、カフカの長編の中では、最も普通の構成で書かれている。細かく見ていけば、いろいろ斬新だが、大きくは起承転結に近い。虫になり、ひきこもり生活がつづき、妹の演奏会というクライマックスがあり、結末がある。

カフカはもしかすると、結末自体がよくないわけではないが、“長編の構成として結末が必要だから、結末をつけた”ということ自体に、嫌悪を感じたのではないだろうか?

『変身』を書いたあと、カフカは『アメリカ(失踪者)』という長編小説のつづきに戻る(第4回で書いたように、この長編を書いている途中で『変身』を思いついて書き始めたのだ)。この『アメリカ(失踪者)』は未完に終わる。つまり、結末がない。

次の長編『審判(訴訟)』では、カフカは最初の章と最後の章をまず書いた。結末を先に書いたわけだ。こういうことをしたのはこの作品だけだ。だから、ちゃんと結末はある。しかし、その途中が完全にはつながらず、未完となった。

最後の長編『城』は、最初から順番に書いていった。そして、どんどん長くなった。大長編だ。しかし、やはり未完になった。カフカが亡くなったからではない。もうそこで書けなくなったのだ。

次のカフカの日記の言葉は、『審判』を書いている途中のものだ。

もうこれ以上書き続けることができない。最後の境界線まできてしまった。これの前でぼくはたぶんまたもや何年間も坐ったままでいることになるだろう。それからたぶんまたもや新しい、ふたたび未完成のまま残る小説を書き始めるのだろう。この宿命がぼくをつけ回している。

(「日記」1914年11月30日)

この予想通りに、『審判』も『城』も未完になる。

でも、なぜ書き進めることができないのだろう。それはカフカが、自分がイメージしたことしか書けないからだと思う。

なんとか無理をしてでも結末を書いて完成させる、ということをしている作家も多いだろう。しかし、カフカはそれができない。自分の頭の中で見たことしか書けないのだ。

保坂和志は『言葉の外へ』(河出文庫)の「まえがき」で、こう書いている。

最後まで書くことがカフカにとって至上命令ではなかったから、読者は書き手が陥る「この小説を完成させねばならない」「この小説を完成させるためには(途中で前に進めなくならないようにするためには)ここではこうはしないでおいて、こういう風にしておこう」という義務的作業に基づく計算につき合わされることがない。

カフカは未完でいいと思っていたわけではなかった。むしろ、よくないと思っていた。完成させたいと思っていた。しかし、「義務的作業」はできないのだ。そんなことをすれば、作品がだいなしになってしまう。

そうした純粋さが、完成させたい気持ちにまさっていたのが、カフカだと思う。

ただ、初めての長編である『変身』では(『アメリカ(失踪者)』はまだ書いている途中だったので、書き終えた長編としては『変身』が最初)、カフカは普通の小説の形式で書こうとしている。そのため、ちゃんと結末もつけた。そこには、微量だとしても、「義務的作業」があったのかもしれない。いや、実際の文章にはなくても、気持ち的には「結末をつけなければ」などと思ってしまったのかもしれない。

そのことを悔やんだのではないだろうか。

先の言葉をもういちど引用する。

『変身』に対するひどい嫌悪。

とても読めたものではない結末。

ほとんど底の底まで不完全だ。

この「不完全」というのは、『変身』のような完成度の高い作品には不似合いだが、「義務的作業」的な配慮が混じってしまったという意味での「不完全」なのではないだろうか。果汁100%のはずなのに、水を一滴、たらしてしまったというような。

これは私の考えすぎかもしれないが、その後の長編がすべて未完になったこと、そしてその構成の斬新さには、『変身』での反省があったように思うのだ。

しかし、結末のない『変身』とは、いったいどのようなものであったのか、それはまた想像がつかないのだが――。

グレーゴルが虫になったことで、ゆさぶられつづけた家族の物語、みなさんはどう読まれただろうか。

『変身』のあるページ。パンチを食らったみたいだった。彼の散文の絶対性は、純粋な臨場感にあり、とってつけたものや曖昧なものは皆無。あまたの作家のなかでも彼にこそ憧れる!

(スーザン・ソンタグ『私は生まれなおしている 日記とノート 1947-1963』木幡和枝訳 河出書房新社)

◆ご挨拶――長期間、ありがとうございました!

2020年の8月に連載が始まり、今が2025年の10月。

5年と2カ月という、たいへん長い連載になりました。

あの短い『変身』を、こんなに長い時間をかけて読むというのは、なんとも贅沢なことで、連載中、とても幸せでした。

私が文学を読むようになったきっかけは、難病になってベッドの上で読んだ『変身』でして、私にとっては、かけがえのない作品です。

それをまたじっくり読めて、新たな発見もたくさんあって、さらに大切な作品となりました。

好きなことでも、仕事にするとつらくなるなどと言いますが、正直、この連載に関しては、喜び以外のなにものでもありませんでした。

人生でこのような時間を持てたことを、深く感謝いたします。

連載を提案してくださった編集者の市原加奈子さん、長い連載をつづけさせてくださったみすず書房さん、ドイツ語の校正をしてくださった岡上容士さん、ドイツ語の解釈に関してご意見をくださった中田和子さん、そして、全部という人は少ないかもしれませんが、一部だけでも読んでくださった読者のみなさま、誠にありがとうございました! 心より感謝いたします!

過去の連載記事

(咬んだり刺したりするカフカの『変身』)なぜこのラストが気に入らないのか?

2025年10月1日

「家族がひとつになる」ことの怖ろしさ

2025年8月1日

家族獣

グレーゴル、死す

2025年6月2日

燃えつきるケア

2025年4月1日

グレーゴル、見つかる!

2025年2月3日

わからないものを待っている

2024年12月2日

グレーゴルとベートーヴェン

2024年10月1日

自分の部屋が物置になる

2024年8月1日

家族につけられた傷が、家族を思って痛む

2024年6月3日

家族熱

2024年4月1日

林檎が背中にめりこむ

2024年2月1日

いちばんの味方がいちばんの敵に

2023年12月1日

ケアの熱狂

もっと世話するために、もっと不幸になってほしい

2023年10月1日