この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。

さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分の内にわきあがってきたことにあると思うからだ。

私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。

それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)

●前回まで

グレーゴルが虫になってから初めて、妹のグレーテはヴァイオリンを弾いた。

その演奏に魅せられて、グレーゴルは自分の姿も忘れて、居間に這い出してしまう。間借人たちが驚きの叫び声をあげ、部屋を解約すると怒る。

父親も母親もグレーテも、そしてグレーゴルもショックを受けて動けずにいるときに、グレーテがテーブルをバンと叩いて、ついに決定的な言葉を口にする。

「もうこれ以上は無理よ。この怪物を兄さんの名前で呼びたくない。これを厄介払いしないと」

父親は賛同し、母親は咳が出て何も言えない。

父親は「だが、いったいどうしたらいいんだろう?」とグレーテに聞く。グレーテもどうしていいかわからないが、「出て行ってもらおう」と心を決める。

そのとき、グレーゴルが動き出し、みんなはギョッとする。攻撃されるのではとグレーテは飛び退く。しかし、グレーゴルは部屋に戻るために方向転換しようとしただけだった。身体が弱っているせいで、異様な動きになってしまうのだ。

グレーゴルはいったん動きを止める。みんなもグレーゴルに悪意がないことがわかって動きを止め、じっと押し黙って、ただグレーゴルのほうを見つめている。

●処刑前の自由

「もう大丈夫かな、向きを変えようとしても」とグレーゴルは思い、さっきの動きをまた始めた。きつくて息切れがして、休み休みやるしかなかった。しかし、せっつく者はいなかった。したいようにさせてくれた。方向転換を終えると、すぐにまっすぐ戻ろうとしたが、自分の部屋が遠く感じられることに驚いた。ついさっき、この距離を、遠いとも思わずにやってきたのだ。これほど衰弱した身体で、どうしてそんなことができたのか不思議だった。彼は少しでも速く進もうとした。家族が声を立てたり叫んだりして彼の気持ちを乱すことはなかった。彼は速く進むことに集中していて、そのことにほとんど気づかなかったが。ドアのところまで来たとき、ようやく後ろをふり返った。首がこわばっていて、完全にはふり返れなかった。それでも家族の様子がさっきと何も変わっていないことはわかった。ただ、妹は立ち上がっていた。彼の最後の視線が母親の上をかすめた。母親はもうすっかり眠っていた。

前回も書いたように、病気や障害があると、身体を動かすにも、さまざまな工夫が必要になってくる。健常者には、なんでそんな変な動きをするのか、理解できないこともある。その動きが、滑稽に見えたり、不気味に見えたり、攻撃的に見えたりすることもある。

そして、健常者ならなんでもない動きでも、とてもきつくて、はあはあ息が切れてきて、途中で何度か休みながらでないとできないこともある。

健常者は、それをまどろこしく思うこともある。自分なら、なんでもなく一瞬でできることを、やたら大変そうに時間をかけてやるからだ。つい、「こうしたら」と口を出したり、手を貸そうとしたりしてしまう。

しかし、グレーゴルの家族たちは、せかしたりしない。ただグレーゴルのやることを見守って、口も出さないし手も出さない。やさしい態度と言えるが、このやさしさは、死刑が執行される前の死刑囚に対するものだ。最期の食事をせかす者は、さすがにいない。最期の煙草くらいは自由にゆっくり吸わせてやろうとする。

方向転換を終えると、グレーゴルは最短距離で部屋に戻ろうとする。しかし、それがとても遠く感じられる。この感覚は体験したことのある人も多いだろう。私も重いインフルエンザにかかったとき、病院から戻って、アパートの4階まで階段で上がるとき、エベレストかと思ってしまった。

ドア推してひと足出れば、

病人の目にはてもなき

長廊下かな。(『悲しき玩具』青空文庫)

石川啄木の短歌だ。結核で入院したときに詠んだもの。もちろん、病院の廊下が本当にはてしもなく長いわけではない。身体の衰弱した病人には長く感じられるのだ。

私にも同じ経験があるが、健康なときにはなんでもない距離でも、ほんとに長く感じられる。

それでも、何かに夢中になったときには、衰弱していてさえ、動けることもある。火事場の馬鹿力というやつだろう。宮古島の秘祭では、病気や障害で寝たきりの人まで起き出すと聞いて、驚いたことがある。秘祭なので目撃したことはないが。

しかし、グレーゴルの祭は無惨に終わり、死刑宣告に等しい判決まで下されてしまう。自分の部屋に戻ったところで安息の地ではない。これでは這う力が出るはずもない。

それでも、なるべく速く進もうとする。家族の前から姿を消すために。とりあえず、自分の部屋に戻るために。家族は声を立てたり叫んだりすることはない。きっと、かなりのろのろとした動きだっただろうが、ただ固まったようになって、声も出さず、ずっと見つめている。

いよいよ自分たちでの介護が難しくなって、身内を施設に入れるとき、それまではのろのろ食べたり、のろのろ動いたりすることに、ため息をついたり、いらいらしたりすることもあったのが、ぱったりそういうことがなくなる。もう最後だからという気持ち、そして微量の罪悪感──感じなくていいはずと思いながらも──が、一時的にではあるが、相手への攻撃性を失わせる。

ただ当人は、できるだけ速く動こうと一所懸命で余裕がなく、そうした変化にもほとんど気がつかない。そういえばいつもとちがうと、あとから感じる程度だ。

●家族熱と家族獣

自分の部屋のドアのところまでは、ただもう前に進むことだけに集中していて、そこでようやくグレーゴルは家族をふり返る。

これが家族を見る最期になることに気がついていただろうか。

以前、『家族熱』という向田邦子脚本のテレビドラマを紹介した(第20回)。その着想について、向田邦子はエッセイでこう書いている。

旧約聖書の「ロトの妻」のエピソードからヒントを得たことにはじまる。

「ロトの妻」とは、ご存知の方も多いと思うが、「創世記」の「ソドムの滅び」の中の義人ロトの妻である。悪徳の街ソドムを滅ぼそうとした主は、ロトとその妻に「逃げて汝の命を救え。うしろをかえりみることなかれ」という。しかし、ロトの妻は、火に包まれるソドムをあとに走り逃げながら、うしろをふり向いてしまうのである。

「ロトの妻は瞬時にして塩の柱となりぬ」とあるが、シュテーケルは、ふり向いた理由を家族熱(FAMILITIS)であると分析している。(「家族熱」『向田邦子全集〈新版〉第十巻 エッセイ六 女の人差し指』文藝春秋)

グレーゴルもまた、家族への執着のために、ふり向いてしまったのだろうか。

カフカは妹のエリへの手紙で、家族熱ではなく、“家族獣”という言葉を使っている(次の訳文では「家庭獣」と訳されている)。

家族とは(中略)ひとつの有機体だ、ただし極度に複雑で、不均衡な。すべての有機体同様、家族もまたたえず均衡を求めて努力している。

(中略)

この有機体は(中略)家庭獣と呼んでさしつかえない。

(中略)

家庭においては、まったく特定の人間、つまりまったく特定の要求にこたえたり、さらには両親によって言い渡された限度をきちんと守るような人間だけが、場所を与えられる。それを守らなければ(中略)呪われるか、それとも食い尽くされるか、それともその両方だ。(1921年秋『決定版カフカ全集9 手紙 1902-1924』吉田仙太郎訳 新潮社)

グレーゴルも、特定の要求にこたえていたが、それができなくなったので、場所を失ったわけだ。

「家族獣」の原語は Familientier で、Tier という言葉については以前に説明した(第26回)。人間ではない「獣」ということだ。妹はグレーゴルが Tier になったと言ったわけだが、カフカは家族というものはそもそも Tier だと言っている。獣なのは、グレーゴルなのか、他の家族なのか、全員なのか。

なお、カフカは同じ手紙で「人間の世界では、すべての人間にそれぞれの場所が与えられている、あるいは少なくとも自分流に没落する可能性が与えられている」と書いているが、そういう人間の世界がどこにあるのかという気もする。家族獣だけでなく、企業獣や、国家獣も、「特定の要求にこたえたり」「言い渡された限度をきちんと守るような人間だけ」にしか場所を与えないからかもしれない。

●最後に見た家族の姿

首がこわばっていて、ちゃんとふり返れないというのは、個人的にとても共感した。私もいつも首がこっていて、左右を向くのさえ痛いし、後ろをふり向くのは苦手だからだ。弱っている人間は、こわばり、自分の後ろも見づらくなる。

グレーゴルの家族は、さっきと同じように、みんなこっちを向いて静かに固まっている。まるで家族写真を撮るような姿であっただろう。

ただ、妹は立ち上がっている。この理由はあとでわかる。

母親は、すっかり眠っている。ここでも、何も判断できない状態に逃げ込んでいる。

グレーゴルが最後に母親を見たのは、たまたまだったのか、それとも最後に見たいのは母親だったのか?

私は「最後に母親の姿がちらりと見えた」と最初は訳していた。しかし、原田義人の「彼の最後の視線が母親の上をかすめた」という訳を見て、これは直訳なのだが、なんだかとてもいいなと感じて、こちらに変えた(第7回で書いたことだが、落語がそうであるように、翻訳でも、先人の知恵や工夫を積み重ねていくことで、どんどん磨き上げていくべきだと私は思っている。だからこの連載では、先人のいい訳がある場合には、誰の訳か明記して、それを使わせてもらう方針だ。けっきょく、自分なりに訳したくなって、ほとんど実行できていないのだが)。

ふり向いていたグレーゴルが首を戻すときに、その最後の視線が母親の上をかすめる、その感じがとてもよく出ていると思って、この訳が気に入ったのだ。

だが、そのあとで、山下肇の「最後にひとめ母親をちらっとみたが」という訳を見て、あれ? と思った。グレーゴルは、最後にひとめ母親を見たかったのか?

私は、最後に母親を見たのは、たまたまだと思いこんでいた。しかし、たしかに、最後に母親を見ようとしたというのは、ありうることだ。

既訳を確認してみると、邦訳でも英訳でも解釈が分かれている。原文はどちらにも取れるわけで、ここは読者が自由に解釈できるように訳すほうがいいかもしれない。

●相手の反撃は怖れるが、相手の気持ちは気にしない

彼が部屋に入ると、たちまちバタンとドアが閉ざされ、ガチャリとしっかり鍵がかけられた。背後でいきなりそんな物音がしたので、グレーゴルはびっくりして、脚の関節がガクンとなった。そんなに急いだのは、妹だった。あらかじめ立ち上がって待ちかまえていて、さっと跳んできたのだ。グレーゴルには彼女がやってくる足音が聞こえなかったが、妹はドアの鍵穴で鍵を回しながら、両親に向かって「やっとよ!」と叫んだ。

グレーゴルが背後の音にびっくりするほど、素速く、大きな音で、ドアが閉ざされ、鍵がかけられる。グレーゴルは自分から部屋に戻ったにもかかわらず。

妹が立ち上がっていた理由がここでわかる。これをやるためにスタンバイしていたのだ。前にまで出てきてはグレーゴルに気づかれるかもしれないが、立ち上がるくらいなら大丈夫だろうと。グレーゴルが歩いている途中から、もう部屋に封印する気だったのだ。

妹の足音は、グレーゴルには聞こえなかった。足音を立てないようにしたということだ。なぜか? グレーゴルに気づかれないようにだ。しかし、ドアは大きな音を立てて閉めて、鍵をかける音も気にしていなくて、さらには両親に向かって「やっとよ!」と大声を出している。つまり、閉じ込めたあとのグレーゴルに聞かれることは、まるで気にしていない。

グレーゴルの反撃は怖れるけれど、グレーゴルの気持ちは気にしない、まさに加害者の心理だ。妹がすでにそういう精神状態になっていることがわかる。

グレーゴルが虫になったばかりの頃には、ドアの向こうで泣いていた妹が、今や「やっとよ!」と喝采を上げる。それも、鍵をかけ終えてからではなく、鍵を回しながら、もう叫んでいるのだ。

この「やっとよ!」はどういう意味なのだろうか? 原語は »Endlich!«(英訳だと “At last!” か “Finally!”)。ようやく方向転換して、ようやく部屋に入ったことを、「やっとよ!」と言ったのか、それともグレーゴルを部屋に封印して、これでようやく最終的な決着をつけることができるという意味なのか。

邦訳は意見が分かれている。「やっと部屋に入ってくれたわ!」(野村廣之訳)、「やっと入った」(多和田葉子訳)という前者の解釈もあるし、「やっとのことで終わったわ」(川崎芳隆訳)、「やっと終わった!」(真鍋宏史訳)という後者を感じさせるものもある。他に、「もう大丈夫[よ]!」(中井正文、立川洋三訳)、「やったよ!」(丘沢静也訳)という、閉じ込めたこと自体を言っているような感じのものもある(邦訳のリストはこちら→https://ameblo.jp/kafka-kashiragi/entry-12628547851.html)。

ともかく、ここでグレーゴルと家族との関係に、ある終わりが来たことは間違いない。

●もうどうしようもないときに人のすること

「さて、どうしたものか?」グレーゴルは暗闇の中であたりを見回しながら、自分に問いかけた。それから、もうまったく動けなくなっていることに気づいた。驚きはなかった。むしろ、今までこの細い脚で動き回れていたことのほうが不思議だった。動けないことを別にすれば、比較的、気分はよかった。体中に痛みがあったが、それもだんだん弱まっていき、ついには消えそうに思われた。背中の腐った林檎とその周りの炎症は、やわらかな埃ですっかり覆われ、もうほとんど何も感じなかった。彼は感動と愛情をもって家族のことを思い返した。自分は消えなければならないと彼は思った。おそらく妹以上に、彼のほうがそう思っていた。そういう、うつろでおだやかなもの思いにふけっているうちに、やがて塔の時計が朝の3時を打った。窓の外がほんのり白んでいくのを、彼はまだ感じることができた。それから、彼の意思とは関係なく、頭ががくりと沈みこみ、鼻の穴から最期の息が弱々しく流れ出た。

「さて、どうしたものか?」と訳したのは、»Und jetzt?« で、これをどう訳すかが、なかなか難しい。英訳は “And now?” か “What now?” か “Now what?” などで、“What’s next?” というのもひとつだけあった。

意味はあきらかで、難解な言葉でもない。しかし、日本語だと、どう訳すかで、かなりニュアンスが変わってしまう。こういうのが、意外と訳しにくくて悩む。

三原弟平は「妹の「やっと!」〈Endlich !〉をきっかけに、舞台は暗転し、グレゴールの真っ暗な部屋になる。グレゴールの「さてこれから?」〈Und jetzt ?〉ということばは、ドア一枚へだてた妹の「やっと!」と、シンメトリカルな対称を見せている」と指摘しているが(『カフカ『変身』注釈』平凡社)、そのとおりだろう。その対称を感じさせる訳にしたほうがいいわけだが、それも日本語では難易度が高い。

既訳を見ると、「さて、これからだが?」(浅井健二郎訳)、「さて、どうするか?」(池内紀訳)、「ところでと」(川崎芳隆訳)、「では今は?」(川村二郎訳)、「これからどうなるんだろう」(多和田葉子訳)など、さまざまなものがある。

日本で最初に『変身』を訳した高橋義孝は「さて」とシンプルに訳している。これはとてもいいと思った。ただ、「さて?」と?をつけると、またニュアンスがちがってくるし、あとの「自分に問いかけた」と合わない。だから、高橋義孝は「「さて」とグレーゴルは考えて」と訳している。

私は、自分が難病になったときのことを思い出してみた。就職も大学に残ることも無理と医師に言われて、この先どうやって生きていっていいかわからなくなったとき、私は病院のベッドの上でひとり、なんだか妙に落ち着いて、「さて、どうしたものか?」とつぶやいた。これは本気で具体策をひねり出そうとしているのではなく、どうしようもないとわかっているからこそ、思わずそう自問してしまうのだ。

こういうときは、なぜか周囲を見回してしまうものだ。あれは、なぜなのだろう? どこかに突破口があるはずもないし、何か解決に役立つものとか、ヒントになるものが見つかるはずもない。でも、つい自然とそうしてしまう。

グレーゴルは、もう動けなくなっていることに急に気づく。衰弱はじわじわと進むものだが、自覚するのは、なぜか突然だ。いや、肉体の変化自体が、コップから水があふれるように、何段階かで突然に大きく変化するものなのかもしれない。グレーゴルの場合はもちろん、精神的なショックも大きかっただろう。音楽に魅せられて最後の力を使い果たし、妹の判決を目の当たりにし、いつもの自分の居場所に戻るのがせいいっぱいだったのだ。

「比較的、気分はよかった」というのを不思議に思う人もいるかもしれないが、いよいよダメだとなると、不思議に落ち着いた心持ちになるものだ。あきらめの境地というものかもしれないし、抵抗して苦しむ力がもうないのかもしれない。

体中の痛みが弱まっていき、消えていく。危険を知らせるサインさえ、もう必要がなくなっていくのだろう。医学的に言えば、脳内麻薬が分泌されるらしい。死ぬ前には、一時的に元気になる「中治り現象」というのもあって、これも脳内麻薬が関係しているらしい。もしかすると、グレーゴルが居間に這い出ていけたのも、「中治り現象」のおかげだったのかもしれない。

「背中の腐った林檎とその周りの炎症は、やわらかな埃ですっかり覆われ」というのは、なんだか雪が一面に降り積もって、きれいに見えるときのようだ。実際には、腐った林檎であり、炎症であり、そこに埃がくっついているという、地獄絵図なわけだが……。

なお、ここは邦訳でも英訳でも、じつは二派に分かれている。「腐ったリンゴが背中にめりこんでいて、その周囲の炎症が柔らかいほこりに覆われている」というふうに、炎症のみが埃で覆われている(林檎は覆われていない)と訳しているものもある。林檎はつるつるしていて、炎症はべたべたしているから、炎症だけに埃がくっついたということだろうか。しかし、林檎も腐っているのだから、やはりべたべたしていそうだし、周囲の炎症だけが埃に覆われていて、林檎は埃で覆われていないというのは不自然だ。原文を見ても、林檎と炎症の両方を指しているとしか思えない。私は両方だと思うし、その一面に降り積もったイメージが、おそろしくもあり、美しくもあると思う。

●「自分は消えなければならない」

グレーゴルはここに至っても、家族のことを「感動と愛情をもって」思い返す。恨みと憎しみではなく。そして、「自分は消えなければならない」と自分で思う。

グレーゴルの気持ちを理解できないという人もいる。しかし、現実に、こういう心理になる人はたくさんいるのではないだろうか。家族に迷惑をかけずに早く死にたいと願う高齢者など。

山田太一脚本の『冬構え』というテレビドラマでは、主人公の高齢の男性・岡田圭作(笠智衆)は、子供に迷惑をかけたくないという思いから、死に場所を求めて旅に出る。

旅先で、28年ぶりに昔の知り合いに会おうとするが、その相手の豊太郎(小沢栄太郎)は入院していた(以下、大和書房『冬構え 山田太一シナリオ作品集』より引用)。

豊太郎「様ァないよ。夫婦で病院で、死ぬの待ってる」

(中略)

豊太郎「家族だって、うんざりしちまっている」

(中略)

豊太郎「汚れもんのように俺を見るようになって」

圭作はそういうことにならないように、元気なうちに自分で死のうとしているのだ。

圭作「私は、いま、一人暮しでね」

豊太郎「うん」

圭作「なんとか、金銭的にも、子供たちの世話にならずに生きている」

豊太郎「うん」

圭作「しかし、この頃、少しぼけが来てね」

豊太郎「そう」

圭作「身体も、めっきり弱くなった」

豊太郎「旅行が出来れば上等だよ」

圭作「早晩、旅行どころじゃなくなる」

豊太郎「──うむ」

圭作「子供の厄介になる」

豊太郎「うん」

圭作「そうなると、どの家も大変だ」

豊太郎「──うん」

圭作「どの家も、わしが行って寝込んだら、いまのようじゃなくなる」

豊太郎「うむ」

圭作「はなれとるから、子供たちも嫁も、いい顔しとるが、病人で一つ屋根に住んだら、こりゃあニコニコばかりは出来ん」

豊太郎「うん」

圭作「七月に、家内の墓参りのあと、みんなして、私のとこで、夕飯をくったが、そりゃあ、なごやかなもんでね」

豊太郎「そう」

圭作「おじいちゃん、バイバイてみんな機嫌よう帰って行った」

豊太郎「うん」

圭作「私が寝込めば、そうはいかん」

豊太郎「うん」

圭作「私のことで、夫婦喧嘩して、たらい回し、なんてことになるかもしれん」

豊太郎「そこまで考えんでも」

圭作「いや、目に見えてる」

豊太郎「フフ、どうしたい?」

圭作「わしだって、そうなりゃあ、子供たちに不平不満を抱く。早めに、病院へ入ろうと思う」

豊太郎「──うん」

圭作「そして、病院で──」

豊太郎「うむ」

圭作「すまん」

豊太郎「うん?」

圭作「妙なこといい出してもうた」

豊太郎「かまわんよ」

圭作「これも、一種のぼけだ」

豊太郎「話しなさいよ」

圭作「いや」

豊太郎「どうせ、もう逢うことはない」

圭作「(そうだと思うが)いや」

豊太郎「しゃべりなさいよ」

(中略)

圭作「貯金、みんなおろしてね」

豊太郎「貯金?」

圭作「ああ」

豊太郎「おろして?」

圭作「旅行をしとる」

(中略)

豊太郎「贅沢して」

圭作「ああ」

豊太郎「気持は分るが──」

圭作「うん?」

豊太郎「金は、大事だよ」

圭作「かまわん」

豊太郎「いや(かまわんだろうが)」

圭作「全部使いきる」

豊太郎「全部?」

圭作「ああ、旅で、使い切る」

豊太郎「で?」

圭作「──うむ」

豊太郎「使い切って、どうする?」

圭作「──うむ、(と横顔を見せて微笑)」

豊太郎「(気がつき)そりゃあいかんよ」

圭作「───」

豊太郎「そんなことはいかんよ」

圭作「───」

豊太郎「いかんよ、あんた」

圭作「そういう、決まり文句は、いわんでくれ」

豊太郎「───」

圭作「いわんでくれ」

豊太郎「───」

圭作「───」

豊太郎「───」

圭作は遺書にこう書く。

「贅沢かもしれんが、いいじいさんのままでこの世を去りたいという願いを消すことが出来ません。これは私の我儘であります」

これはもちろん我儘ではない。周囲──社会が、家族が、時代の価値観が──そういう圧力をかけているのだ。

●判決は自分で下す

グレーゴルは「自分は消えなければならない」と思うだけではない。「おそらく妹以上に、彼のほうがそう思っていた」

妹は「これを厄介払いしないと」と断固たる調子で言った。しかし、グレーゴルのほうが、より断固として「自分は消えなければならない」と思っているというのだ。

これはどういうことだろうか? たんに、自己犠牲の精神が強いということだろうか。

そうではないだろう。

カネッティはカフカについてこう指摘している。

彼の最大の、すべてをしのぐ最大の我欲は彼の強情さであった。そしてこれは、彼が自分自身に対して行なう非難しか、彼に許さなかった。「わたしの罪の意識は常に十分に強い。それは外からの滋養物を必要としない。しかしわたしの器官の構造と働きは、そういう滋養物をたびたび、目を白黒して飲み込むほど強くはない。」

(『もう一つの審判』小松太郎、竹内豊治訳 法政大学出版局)

カフカはつねに自分を非難する。しかし、それだけに、他人からの非難は受けつけない。もうすでに、もっと激しく、自分で自分を非難しているからだ。

たとえば、36歳のときに書いた、タイプ原稿で45ページ(ドイツ語のペーパーバックでは75ページ)もある、父親への手紙。そこには、あなたのせいでぼくがいかにダメになってしまったか、という抗議がびっしり書かれているのだが、父親からカフカへの反論も書いてある。「おまえはのうのうと寝そべり、身心ともに父親の私に預けっぱなしにして、すねをかじりながら人生を過ごそうという寸法だ」などと。

これは本当に父親がそう反論したわけではなく、父親の反論を予想して、カフカ自身が書いているのだ。「この反論は、お父さんが書いたのではなく、ぼく自身が書いたものなのです」とカフカは書いている。つまり、父親からの反論を拒絶している。あなたから非難されるまでもなく、ぼくは自分で自分をそれ以上に非難しているんだ、というわけだ。

これはグレーゴルについても同じだろう。彼は妹や家族の判決を受け入れて、従順にしたがおうとしているのではなく、むしろ逆で、妹の判決をはねつけているのだ。「自分が消えてなくならなければならない」というのは、彼自身の意見、判断なのだ。自分でそういう意見に達したのであり、妹よりもずっときっぱりそう思っているのだ。

自ら毒杯をあおることはあっても、人から毒杯を飲まされるのは拒否するということだ。

弱さと強情さというのは、決して矛盾してはいない。「じつは強い」ということでも決してない。弱くあることに強情なのだ。

虫になったグレーゴルは、家族によって殺されるのではなく、家族を愛しながら、自ら死んでいく。

●グレーゴル、死す

こうした最期のもの思いを、「うつろでおだやか」とカフカは表現している。「おだやか」はわかるが、「うつろ」は意外だった。原語は leer で、英語だと empty で、「空の」「がらんとした」「空虚な」「内容のない」というような意味だ。

衰弱が進んで、すでに頭がぼんやりしているということだろうか。それとも、こうした考えは空虚なものだということなのだろうか。正直、よくわからない。

自分の衰弱していたときの経験で考えると、初めて入院したあと、私は血便が続いていて貧血で、体重が一気に26キロ落ちて、げっそりしていた。ベッドに寝ているとき、いちおう意識はあって、ものは考えていたが、ちゃんと考えているとは言えず、うつろな状態だった。一方で、とにかく、動く元気もないから、ただじっとしていて、おだやかでもあった。そういう感じを描いているのだろうか。

塔の時計が出てきたのはこれが初めてだ。朝の3時に鐘を鳴らすというのは早すぎる気がするが、そこはよくわからない(ちょっと調べた限りでは、ヨーロッパには、夜中もずっと1時間ごとに鳴る鐘もあるようだ)。

時を告げる音が聞こえたのだから、グレーゴルはまだ耳が聞こえていた。窓の外がほんのり白んでいくのも、なんとかわかったのだから、まだ目も少しは見えていた。幻覚でないとすればだが。

しかし、頭ががくりと落ち、最期の息がもれる。

グレーゴルは、死ぬ。

●外に出ないままの終わり

泣いてください、最愛の人よ、泣いてください。今こそ、泣くときです! ぼくの小さな物語の主人公が、少し前に死にました。

カフカ(フェリーツェへの手紙 1912年12月5日〜6日)

前にも引用したが(第6回)、カフカは恋人への手紙にこう書いている。

そして、「物語自体はまだ完結していませんが、今はもう書く気がしません。明日までこのままにしておきます」と書いている。

ここは、カフカにとっても、大きな節目であったわけだ。

SNSで『変身』の感想を見ていると、グレーゴルが部屋から出ないままで死んでしまうことに、驚いている人が少なくない。

「外に出て大冒険をすると思ったのに、部屋から出ないまま死んでしまうとは、びっくりした!」

というような書き込みを見たときは、なるほどなあ! と思った。これだから、いろんな人の感想を聞くのは面白い。

ナボコフの翻訳などで有名な英米文学者で京都大学名誉教授の若島正も、中学生のときに初めて『変身』を読んで、こう思ったそうだ。

「人間が虫になる話で、おもしろいぞ」という友達の言葉をあてにして読んでみたものの、なるほど冒頭でそのとおり人間が虫にはなるけれど、その先はそれ以上のとんでもないことは起こらず、しまいには主人公もいなくなってしまい、すっかり肩すかしを喰らったような感じだった。

(「文庫本の宇宙」『読書のとびら』岩波文庫編集部編 岩波文庫別冊)

たしかに、物語の中で人間が何かに変身した場合、外に出て、その姿ゆえのいろんな体験をするのが普通だ。通常、そこに盛り上がりがある。前にも少し紹介した(第2回)、『変身』のパロディー小説の『氷になった男』(かんべむさし『建売住宅温泉峡』文春文庫)でも、主人公のミズコール・サムサは、氷に変身してしまうのだが、そんな動きにくい身体でも、家を出て、階段を降り、会社に行こうとする。その道中、熱が出て氷がいる人にカチ割られそうになったり、小学生に科学の実験の材料にされそうになったり、河に落ちて溶けかけたり、いろんな目にあう。無事に会社勤めをするのだが、けっきょくエチオピアに出張したときに姿を消してしまう。家から出ないどころか、エチオピアまで行くのだ。

変身したからには、外に出て、その姿でいろんな人に会って、いろんな目にあわなければ、変身したかいがない。その姿で外に出たらどうなるのかは、読者としても興味のあるところだ。その肝心の面白い展開がないわけだ。「肩すかし」と感じるのも無理はない。

カフカの『変身』に慣れていると、グレーゴルが部屋から出ずに死ぬことを、とくに意外とも思わないし、それ以外の展開がありうるとも思えないが、一般的な物語からすると、じつはこの展開はかなり特殊なのだ。

●視点が大きく変化する

朝早く、掃除婦がやってきたとき──彼女は勢いよくドアをバタンバタンと開け閉めするので、家の者はおちおち寝ていられなくなるのだが、何度言われてもあらためようとはしなかった──いつものようにグレーゴルの部屋をちょっとのぞいたが、彼女は最初、異変に気づかなかった。グレーゴルがわざと床に腹ばいになって身動きもせず、ふてくされてみせているのだと思った。こいつは人間と同じくらい知恵があると彼女は信じていたのだ。たまたま長い箒を手に持っていたので、ドアのところから、それでくすぐろうとした。ところが、まるで反応がないので、彼女は怒って、ドンと少し突いた。すると、グレーゴルの身体は何の抵抗もなく、ずり動いた。このとき初めて、彼女はおかしいなと思った。そして、すぐに真相に気づいた。目を丸くし、思わず口笛を吹いた。それからさっさと寝室に行って、ドアを勢いよく開け、暗い部屋の中に怒鳴りこんだ。

「ちょっと見てください、くたばりましたよ。あそこにぶっ倒れて、すっかりくたばってますよ!」

前にも述べたように(第6回)、『変身』は「彼は」という三人称で書かれている。しかし、「ぼくは」という一人称で書かれているかのような印象を与える。視点はほぼ主人公のそばから動かない。グレーゴルが見られることだけを見て、聞けることだけを聞く。グレーゴルの内面は描かれるが、他の登場人物の内面が直接描かれることはなく、グレーゴルが外から見て推測するだけだ。グレーゴルにわからないことは、語り手にもわからない。先の「家族が声を立てたり叫んだりして彼の気持ちを乱すことはなかった。彼は速く進むことに集中していて、そのことにほとんど気づかなかったが」というところも、少しは気づいているからこそ描写されるわけで、まったく気づいていなかったら描写されない。

しかし、ここでそのグレーゴルが死んでしまう。もうこれまでどおりの書き方はできない。

三人称で書いてきたことが、ここで生かされるとも言える。「ぼくは」で書いていたら、死んだあとのことは書けなくなってしまう(あるいは、霊に語らせることになってしまう)。

視点はここで初めてグレーゴルから離れる。もし映画だったら、ここで初めてカメラがグレーゴルから離れるので、見ているほうもハッとするはずだ。

この難しい切り換えを担当するのが、掃除婦だ。力があってスピードがあるので、勢いよくドアを開け閉めして大きな音を立てながらやってくる。あざやかな場面転換だ。衰弱して死んでいったグレーゴルと、たくましく生き抜く力をもった掃除婦。

彼女は最初、グレーゴルが死んでいることに気づかない。わざとじっとしてみせているのだと思う。なぜなら「こいつは人間と同じくらい知恵があると彼女は信じていたのだ」。この文は、直訳すると「彼女は彼がありとあらゆる分別をもっているものと信じていた」となる。日本語の文章としては少しわかりにくいので、意訳した。既訳に「人間」という言葉を使っているものが3つあり(山下肇訳、浅井健二郎訳、野村廣之訳)、これはいいと思い、そのままではないが参考にさせてもらった。ここで彼女が信じているのは、グレーゴルは虫の姿はしているが、人間並みの知恵があるということだからだ。

掃除婦は、この虫がもとは人間だったことを知らないのに、人間並みの知性をもっていることに気づく。しかし家族は、もとはグレーゴルだったことを知っているのに、もう人間ではなくなり、言葉も通じないと思っている。あるいは、そう思いこもうとしている。この対比も強烈だ。

なお、これまでは「こいつは人間と同じくらい知恵があると彼女は信じていたのだ」と書いてあれば、グレーゴルが掃除婦を見て、その内面を推測したということだったが、ここからはちがう。いわゆる「神の視点」で掃除婦の内面までが描かれている。こういうことは、『変身』全体で、ここが初めてだ。

掃除婦はグレーゴルをくすぐろうとする。誰も触れようとしない、目で触れることさえ嫌がるグレーゴルを、箒の先でとはいえ、必要もないのに、触れようとする。

どこで読んだか忘れたが、「高齢になるほどスキンシップが減っていく」と書いてあって、なるほどと目からウロコだったことがある。若い頃は、さわられすぎて、むしろさわるなと言いたいほどだが、たしかに高齢になるほど、スキンシップが減っていくかもしれない。孫やペットは触れあえる貴重な存在と言える。

病人も同じだ。医師や看護師からたくさんさわられるが、それは治療のためだ。通常のスキンシップは、むしろほとんどなくなる。お見舞いに来た人と、何かのひょうしにちょっと肌が触れあったときに、なんだかすごく新鮮で、ああ、こういうことは久しぶりなんだなと自分で驚いたりする。

そういう感覚を、川端康成が『十七歳』という掌編でじつに見事に表現していて、さすがだなあと思ったことがある。入院中の妹のところに、姉が見舞いにくる。姉が持ってきた写真をふたりでのぞきこむ。そのとき、姉の肩が妹に触れる。

妹に姉の肩が触れていた。ずいぶん久しぶりのことで妹は胸がどきどきした。筒抜けに姉が流れこんで来て、どうなるのかと思った。

(『掌の小説』新潮文庫)

掃除婦は、グレーゴルが無反応なので、怒って箒で突く。たくましい人間は、やることが乱暴だ。突かれてグレーゴルの身体がずり動くが、同じずり動くのでも、生きているのと死んでいるのとはちがうものだ。あれはどうしてわかるのかわからないが、虫がただじっとしているのか死んでいるのかは、見ているだけではわからないときでも、ちょっとつついてみると、たとえ虫が動きださなくても、すぐにわかるものだ。

グレーゴルが死んでいると気づいた掃除婦は、驚いて目を丸くし、これはまあという感じで思わず口笛を吹く。しかし、しんみりしたり、感慨にふけったりはしない。戸惑って立ちつくすようなこともない。すぐに寝室に行き、寝室のドアを平気で勢いよく開け、まだ寝ている真っ暗い部屋の中に向かって、大声を発する。

ここでいよいよ、はっきりと視点がグレーゴルから離れる。寝室に向かう掃除婦に、視点もついて行く。驚きの瞬間だ。そして掃除婦が寝室のドアを開けるのを、怒鳴るのを、描写する。これはグレーゴルが見ているのではないし、音から推測しているのでもない。語り手の目も耳も、グレーゴルのものではなくなった。掃除婦のインパクトのおかげで、この転換はとても自然で、読み手は継ぎ目をガクンと意識させられることもなく、なだらかにこのあとのグレーゴル抜きの三人称を読んでいくことができる。

●寝室の誕生と死

落語の裏長屋の住民たちもそうだが、苦しい生活の中で生き死にのあれこれを目にするのは慣れっこで、誰かが死んでいても、さほど気にしない。同情している場合でさえ、もっと気になるのは明日の天気で、自分がちゃんと仕事に出られるかどうかだったりする。掃除婦はグレーゴルに対して、社会から虐げられている者どうしとして、ある種の親近感を抱いていたように思われるが、死んでしまえばそれまでだ。生き抜いてきた者の強さ、割り切りが感じられる。

「くたばりましたよ」の原語は krepieren で「(家畜が)死ぬ」「(人間が)くたばる」という意味。掃除婦はグレーゴルを人間とみなしていたので、「くたばる」と訳した。

「寝室」というのは、もちろん両親の寝室だ。

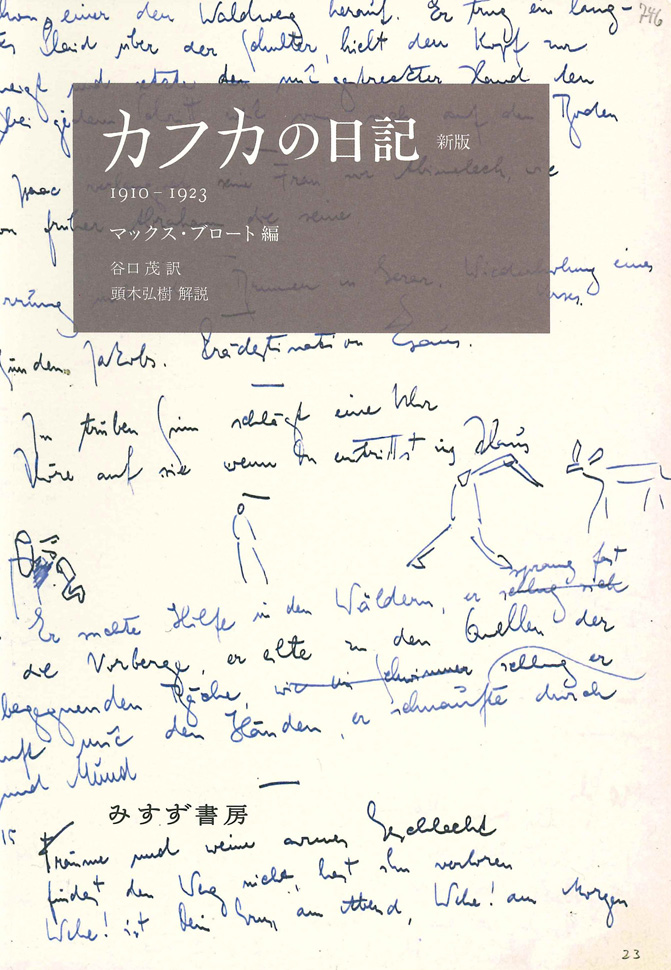

カフカは恋人への手紙の中で両親の寝室についてこう書いている(これを自分の日記にも書き写している)。

家の夫婦用ベッドや、使ったあとのシーツや、きちんと畳んだ肌着が目にとまったときなど、ぼくは吐き気を催すほどいらいらした気分になり、体の中身が外に出て裏返しになってしまいかねないのです。それはまるで、ぼくがかつて生まれていま存在しているのではなくて、絶えずこの息苦しい部屋の息苦しい生活から世界へ向かって誕生しており、そこで幾度となく確証を得なければならず、全部ではないにしても幾分かは、まだこの厭うべきものに離れがたく結びつけられているとでもいうような感じなのです。少なくともその嫌なものは、まだぼくの走ろうとする足に絡みつくし、最初に出てくる形のないどろどろのお粥のなかに依然として潜んでいます。

(1916年10月18日『カフカの日記──1910-1923 新版』谷口茂訳 みすず書房)

その寝室に今、グレーゴルの死が告げられる。

過去の連載記事

(咬んだり刺したりするカフカの『変身』)なぜこのラストが気に入らないのか?

2025年10月1日

「家族がひとつになる」ことの怖ろしさ

2025年8月1日

家族獣

グレーゴル、死す

2025年6月2日

燃えつきるケア

2025年4月1日

グレーゴル、見つかる!

2025年2月3日

わからないものを待っている

2024年12月2日

グレーゴルとベートーヴェン

2024年10月1日

自分の部屋が物置になる

2024年8月1日

家族につけられた傷が、家族を思って痛む

2024年6月3日

家族熱

2024年4月1日

林檎が背中にめりこむ

2024年2月1日

いちばんの味方がいちばんの敵に

2023年12月1日

ケアの熱狂

もっと世話するために、もっと不幸になってほしい

2023年10月1日