この連載では、フランツ・カフカの小説『変身』を新訳しながら、超スローリーディングしていく(ものすごくゆっくり読む)。

さらに、読みながら私が思い出したこと考えたことも、脱線を気にせずに、どんどん書いていく。というのも、読書の半分は、本に書いてあることではなく、本を読みながら自分の内にわきあがってきたことにあると思うからだ。

私の脱線につられて、みなさんもそれぞれに、いろんなことを思い出したり考えたりしていただけたら幸いだ。自分の城の中にある、自分でもまだ知らない広間。

それを開く鍵のような働きが、多くの本にはある。(オスカー・ポラックへの手紙 1903年11月9日)

●前々回について(首にキスの件)

前々回(24回)の最後に、私はこう書いた。

妹(グレーテ)が「家にいたときには首を隠していて、働きに出るようになると、首にリボンも巻かず、襟のついた服も着ないというのは、どういうことなのか、私にはよくわからない。意味のわかる人がいたら、ぜひ教えてほしい」

このことについて、ドメストル美紀さんからいただいたご意見を、前回(25回)紹介した。

その後、さらに2つのご意見をいただいた。ありがたいことだ。

ひとつは、ドメストル美紀さんのご意見をさらに補強するもので、もうひとつはまた別のご意見だ。

こういうことは、連載ならではの楽しさなので、ぜひ2つとも紹介させていただきたい。

まず、早稲田大学文学研究科・博士課程の内村麻奈美さんからいただいたお便りだ。ご許可を得て、以下に全文を転記する。

19世紀後半から1920年代頃にかけてのアメリカやヨーロッパにおいては、「detachable collar」(以下「デタッチャブル・カラー」)と呼ばれる取り外しのできる襟が流行したそうです。襟は肉体労働による汗などで汚れやすい箇所であり、それゆえに白い襟を保つことは肉体労働をしなくてよい=豊かさを示す一種のステータスシンボルでもあったようです(「ホワイトカラー」などという語にもつながるかもしれません)。そのため、こうした指標となる襟だけでも洗濯を容易にする目的から、取り外して洗える形式の襟=デタッチャブル・カラーが流行したそうです。

『変身』に戻ると、ここに見られる「カラーをつけない」という描写は、初めから襟のついた衣服を指しているのではなく、そうした取り外しのできる襟を妹がつけなくなったことを指しているのかもしれません。

この点に関する詳細な情報を、20世紀初頭の米英服飾史、とくに襟についての研究をされている渡辺友美さん(早稲田大学文学研究科・博士課程)にお伺いすることができました。

19世紀末~20世紀初頭の米国を中心にカラーとステータスの関係はしばしば先行研究にて言及されており、内村さんが書かれている内容でとくに問題ないと思います。

また、当時の服装としてシャツにつけるデタッチャブル・カラーや、それ以外でも女性の服飾品として独立したレースなどの襟が通販や百貨店のカタログなどに確認できます。

一方でこうしたステータスシンボルになり得たのは主に紳士服を対象とすることが多い印象で、女性がシャツやブラウスとともにデタッチャブル・カラーをつける場合には男性と同じ装いをする「新しい女」、先進的な女性といったイメージがあったようです。

妹がつけていたのはシャツ用のデタッチャブル・カラーなのか、それ以外の服飾品なのかは詳しい内容を読んでないこともありちょっと判断できませんが、いずれにせよ服飾品をつける金銭的あるいは精神的余裕がなくなったという背景を示すものとして理解できそうに思いました。

また職業階級の視点から考えると、デタッチャブル・カラーをつけない職業(ブルーカラー)は主に工場労働者で、店員というのは(店の種類にもよるかと思うのですが)、どちらかというとデタッチャブル・カラーを身につける職業(その中では下層)と見なされていたようです。店員をブルーカラー側に位置付ける先行研究もある一方、たとえばアリソン・マシューズ・デーヴィッド『死を招くファッション』安部恵子訳(化学同人、2019年、p. 182)には19世紀後半の文脈で「中流階級下位の店員や会社員」が安価なセルロイド製のカラーをつけていたと記述がありました。またVivienne Richmond,“Clothing the Poor in Nineteenth-Century England”(Cambridge University Press, 2016)という文献にも、女性の店員が安価な素材のカラーやカフスをつけていた例が言及されていました。

このように、その素材や装着する人物の位置付けによって細かな差異はあるものの、デタッチャブル・カラーは概ね階級に関わる服飾品であるということができます。そして男性用のデタッチャブル・カラーほどに階級を明確に示すものではなかったにせよ、同時代には女性用の装飾品として、デタッチャブル・カラーと同じように取り外しのできるカラーが流行していたことがわかります。

『変身』においては、頭木さんのご連載の第21回にあたる箇所に、困窮した一家が、働きづめの生活の中でアクセサリー類を売却したという描写がありました。もし妹の着用していたものが、こうした装飾品に近いレースなどのカラーであれば(作中では、リボンと併記されていることが想起されます)、この流れで売却されてしまったのかもしれません。

余談ですが、同時代のカフカにおけるデタッチャブル・カラーの描写を探してみたところ、『変身』の初版が刊行された1915年の日記に以下のようなものが見つかりました。

それにひきかえW某の如きは、ボタンをぴっちりと嵌めたみすぼらしい上着に身を包み、これ以上汚くなりようがないというカラーをよそ行きのカラーとして着用に及び、そうだ、違う、そうだ、違うとさえずっている。

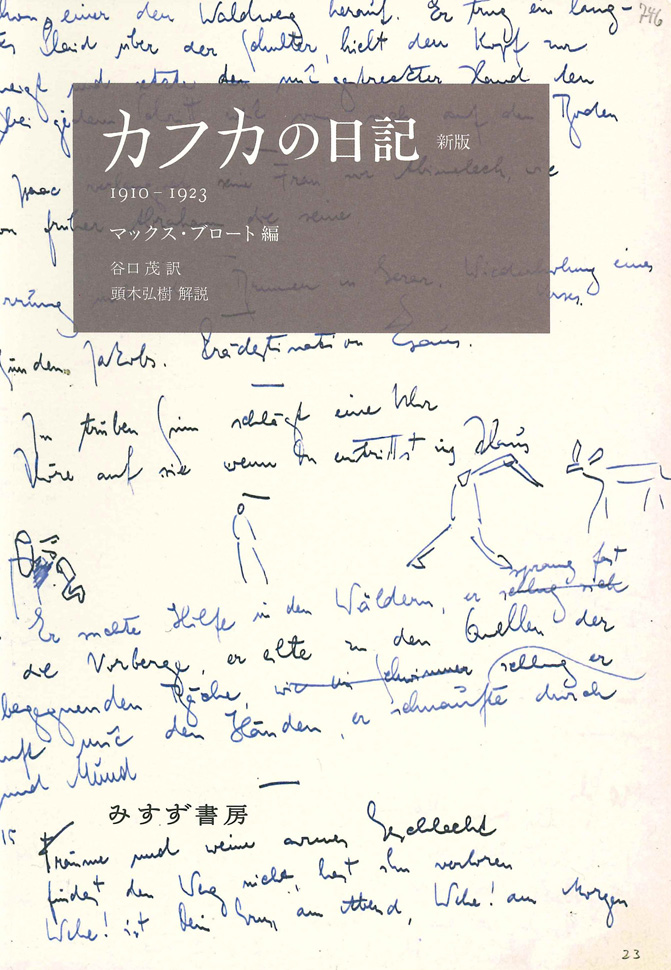

(フランツ・カフカ『カフカの日記 1910-1923[新版]』マックス・ブロート編、

谷口茂訳、頭木弘樹解説、みすず書房、2024年、p.342、下線引用者)

これは、ユダヤ民族協会によって開催された「東ユダヤ人と西ユダヤ人の夕べ」の一場面ですが、日記の他の箇所では「ブラウス」「ワイシャツ」といった描写を多く行っているカフカが「カラー」と単体で記載している点から、この「W某」が着用しているのは紳士服用のデタッチャブル・カラーではないかと推測できます。ボタンをぴっちりと嵌めて弁舌を振るい、のちの箇所では「悪魔じみた嫌な笑い」を浮かべているとも描写されるこの男性の虚栄心が、汚れたデタッチャブル・カラーに象徴されているように見受けられます。

文中にあるように、「服飾品をつける金銭的あるいは精神的余裕がなくなったという背景を示すものとして理解できそう」というご意見だ。

ザムザ家がアクセサリーを売却したときに、カラーも売却したのかもしれないという指摘は、思ってもみなかったことだった。たしかに、それはありうる。

グレーゴルが虫になったことで、妹の首からカラーが失われ、グレーゴルが幻想の中で、そのむき出しになった首にキスをする。そういうことなのかもしれない。

もうひとつご意見は、京都大学大学院文学研究科教授の川島隆さんからメールでいただいたものだ。

こちらもご許可を得て、引用させていただく。

妹が首を出す、というのに関連して今ふと思い出したのですが、カフカ家の人々が1910年に撮影した写真(集合写真ではなく、ひとりずつ写っているもの)で、女性陣のうちユーリエ、エリ、ヴァリは首が隠れる服装なのに対して、オットラだけ首を出しています。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julie_Kafka.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elli_Kafka,_1910.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valli_Kafka,_1910.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottla_Kafka,_1910.jpg

他の3人は帽子のボリュームもすごいですね(オットラだけ無帽)。ここまで露骨な差があると、明確な反抗の意思表明としてやっているのだろうなと思わされます。当時は、生活改革運動(Lebensreformbewegung)といって、従来の住居や衣服のあり方を否定して、より解放的で健康なものに変えていこうという流れがありました。カフカが菜食主義や体操にはまっていたのは、その一環だと言われています。おそらくオットラも兄と同じ価値観を共有しており、自分の服装でもって意思表示をしていたのでしょう。

生活改革運動の文脈では、とくに女性の衣服に関して、身体を締めつけるタイプのコルセットやカラーを否定し、もっとゆったりした格好をめざす動きがありました。いわゆる改革服(Reformkleidung)です。ドイツ語Wikipediaに項目がありますので、図版をご覧いただければと。

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anna_Muthesius.jpg

ただ、ゆったりした改革服を着たりできるのは基本的に裕福な家の女性の話でしょうし、経済的に困窮して働きに出なければならない状況にはあまりそぐわないような気もしますので、そこはちょっと戸惑いがあります。

もちろん、カフカ自身がそのあたりをどの程度厳密に考えて書いているかはわかりませんので、「家の外で仕事をする=より解放された立場になる」といったイメージから、より自由な身体の動きを可能にする服装、という意味で「首をむき出し」と書いていた可能性はあると思います。

私は、カフカの母親(ユーリエ)や3人の妹たち(エリ、ヴァリ、オットラ)の写真を何度も見ているのに、その服装のちがいに気づいていなかった。

今回、リンク先の写真をあらためて見てみると、たしかにオットラだけ首がむき出しだ!

カフカとオットラはとても仲がよかった。『変身』の妹のグレーテのモデルとも言える(もちろん、グレーテ=オットラではないが)。そのオットラがこういう服装をしていたというのは、たしかに無関係とは思えない。

この写真が撮られたのは1910年で、『変身』が書かれたのは1912年だ。

というわけで、

「これを聞いたら、妹は感激してわっと泣き出すだろう。そうしたらぼくは、妹の肩のあたりまで伸び上がって、首にキスをしてやるのだ。店で働くようになってから、リボンも巻かず、襟のついた服も着なくなっていたので、むき出しになっている首に」

という、『変身』のごく短い一節だけでも、これだけいろいろ深く掘っていくことができる。なんとも面白いことだ。

私としては、性的な解釈に大いに懐疑的だったので、こうして「困窮」や「解放」という別の可能性がありうることがわかって、とても嬉しい。

連載を読んでくださって、お力を貸してくださる方々がおられることに、心から感謝したい。

●前回まで

では、前回の続きを始めることにしよう。

まずは、前回までのまとめから。

居間でヴァイオリンを弾き始めた妹。3人の間借人たちも両親も、みんな居間にいる。

そこにグレーゴルが這い出してくる。音楽に魅せられたのだ。

間借人たちの真ん中の男がグレーゴルを見つけ、驚いて叫び声を上げる。しかし、取り乱すことはなく、他のふたりと顔を見合わせて、にやりと笑う。

父親はあわてて間借人たち3人を押して、貸している部屋に入らせようとする。

突然に演奏を中断させられて茫然としていた妹は、気をとり直すと、ヴァイオリンを母親のひざの上に置き、急いで間借人たちの部屋にとびこみ、たちまちベッドを整えて、またさっと出てくる。

間借人たちは部屋のドアのところで踏みとどまり、「部屋を解約します。部屋代は払いません」と宣言してから、ドアをバタンと閉める。

父親はよろめき、どさりと椅子にすわりこむ。頭がぐらぐらしている。

グレーゴルは失望と衰弱で動けない。すべてが崩壊して自分に降りかかってくる予感。

手を震わせている母親のひざから妹のヴァイオリンが落ちて、床にぶつかって大きな音を立てる。

●妹が判決を下す

「お父さん、お母さん」と妹が言い、テーブルをバンと叩いた。「もうこれ以上は無理よ。ふたりにはわからないかもしれないけど、わたしにはわかるの。この怪物を兄さんの名前で呼びたくないから、こんな言い方をするけど、これを厄介払いしないと。わたしたち、できるだけのことはしたでしょ。これの世話をして、我慢してきた。わたしたちを責めることなんて誰にもできやしない」

有名なシーンだ。

ついに妹が決定的な言葉を口にする。家族の誰もが内心では考えていただろうが、口には出さなかったこと。「もうこれ以上は無理よ」ということ。グレーゴルを見捨てるということ。

グレーゴルと仲がよく、最も心が通じ合っていて、虫になったあともひとりで面倒を見続けてきた妹。食事の用意をし、部屋の掃除をし、さらにグレーゴルの様子をよく観察して、より快適に過ごせるように配慮していた。

その妹が、最初にこういうことを言い出すのは、意外なことだ。

しかし、考えてみれば、いちばん面倒を見てきた人間が、いちばん最初に燃えつきるのは当然のことでもある。

「ふたりにはわからないかもしれないけど、わたしにはわかるの」という言葉には、いちばんがんばってきた人間の自負が感じられる。グレーゴルに判決を下すのは、グレーテなのだ。

病院でも、こういう人を目にした。驚くほど献身的に看護しているのだが、あるとき急に、もう無理となってしまう。献身的になれるかどうかと、それを継続できるかどうかは、また別だと感じた。短期間、やさしく看護や介護をすることは、たいていの人ができる。それもできないのは、よほど冷たい人だ。しかし、長期間となると、ぜんぜん別のことになってくる。誕生日にケーキを作ってあげるのなら、喜んでできても、毎日ケーキを作ってくれと言われたら、やってられるかとなる。楽しいことでもそうなのだから、つらいことならなおさらだ。

山田太一の『それぞれの秋』というテレビドラマに、こんなナレーションがある。

たとえば、あなたのうちのお父さんとか旦那とかが倒れたとき、家族のひとはどういう態度をとるだろうか? みんなで力を合せて、その不幸せをのり越えようとするだろうか? それとも、余計な仕事がふえたりして、イライラして喧嘩したりしちゃうだろうか? ぼくの家は正直言って、父が倒れる前は、みんなバラバラだったと思う。しかし、父が入院してからは、兄貴も妹も、みんな力を合せようとしていると思う。ぼくは、そんな、ぼくの家族を誇らしく思っている。でも、父は、そんなのはインチキだと言うのだ。ほんとは父のことなど心配してないし、力を合せようともしていない、と言うのだ。

(『それぞれの秋 山田太一シナリオ作品集』大和書房)

家族の誰かが突然に入院というようなことになれば、もちろんつらいことだが、日常が破れて非日常となり、この危機を乗り越えなければと、家族の者は団結し、気持ちが高まる。一種の祭り状態だ。そこには、つらさの中にも、ある種の楽しさ、甘さ、気持ちよさがある。だから、このドラマの病人(父親)は、「お父さん。大丈夫よ。みんな、いい子で、大丈夫よ」と泣く妻(母親)や、「お父さん。なんにも心配ないよ。どんなことしたって、お母さんと、みんなで、お父さんに、元気でいて貰うからな」などと励ます子どもたちに対して、こう言い放つ。

「いい気持で、お前らは、なにを言ってるんだ」

すごいセリフである。

ともかく、こうした祭り気分のおかげで、短期間なら乗り越えられる。家族にとって、再生につながる感動的な体験になることさえある。

しかし、祭りの興奮は、長くは続かない。1年も2年も祭り気分で盛り上がり続けていることはできない。それが新たな日常になってしまえば、つらいだけだ。しかも、つらさがどんどん降り積もっていく。その重みに心の柱が耐えきれなくなっていく。ついに大黒柱も折れて、一気に倒壊する。

そういえば、私の祖父の家は古い家なので、「今ではこんな大黒柱はどこを探してもない」と大工さんに言われたほどで、誰も住まなくなってからも何十年も保っていたが、あるときついに一気に倒壊した。近所の人によると、突然、すごい音がしたそうだ。雪が屋根に厚く積もっていた日だった。

問題は、「もうこれ以上は無理よ」となったときに、そもそも看護や介護をしない冷たい人以上に、冷たくなってしまう場合があることだ。なにしろ、もう燃えつきているので、今後はほどほどに面倒をみるということさえできない。

グレーテも、もともと冷たかった父親以上に冷酷になっている。

以前のシーンを思い出してみてほしい(第17回)。

グレーテは今、誘惑にかられていた。グレーゴルの境遇を、よりいっそう人が恐怖を感じるものにしたいという誘惑だ。そうすれば、これまでより、もっとずっと、兄のためにつくしてあげることができるのだ。というのも、何もなくなってがらんとした壁や床や天井を、ただグレーゴルだけが這い回っているような部屋には、グレーテ以外、この先、誰も足を踏み入れる勇気はないだろうからだ。

他の誰もグレーゴルのそばに寄りつけないようにして、グレーゴルが頼れるのは自分だけにして、グレーゴルを独占し、もっとつくしてあげたいと、共依存的な願望、それもかなり危ない願望まで、かつてのグレーテは抱いていたのだ。

『RUN/ラン』(2020年)という映画がある。生まれつきの慢性の病気のため、車椅子生活している娘を、母親が日々、献身的に介護している。しかしじつは、母親が薬を盛って、娘が要介護になるようにしていたのだった──というふうに展開していく。グレーテも、そこに近づきかねなかった。

しかし、グレーテはグレーゴルを見捨てることを決意する。ケアに燃えあがっていただけに、ケアに燃えつきてしまったのだ。外に働きに出るようになったことも大きいだろう。グレーゴルに依存する必要はなくなり、かえって邪魔になってきていた。

介護は大変だから、こうなるのは当然と思うかもしれないが、一方で、燃えつきない人もいる。ずっと献身的に介護を続ける人もたしかにいる。最初からほどほどにして、それで長続きする人はまだわかるが、とても続かないだろうというほど献身的なのに、それでも長く続く人もいる。たんに、その人の体力ややさしさや愛情の問題だけなのか、それともちがうのか。そこはよくわからない。今後の課題だ。

●人間から名前をはぎとる

グレーテはグレーゴルを「怪物(Untier 英語なら monster)」と呼ぶ。見捨てるのは、あくまで怪物であって、兄ではないのだ。

「もう前のあなたではない」というのは、病人を見捨てる口実としてよく使われる。病気になったから見捨てるというのでは、気がとがめるし、外聞もよくない。だから、「あなたは病気になってから、変わってしまった」という手が用いられる。もう前とは性格が変わってしまったから、今のあなたとはやっていけないというのだ。離婚理由でよくある「性格の不一致」というやつだ。これなら、病気のせいで見捨てるわけではないから、気もとがめないし、人にも堂々と説明できる。そして、こう言われると、言われたほうも反論が難しい。病気になって苦しいときに、前とぜんぜん変わらないということは、まずない。暗くなっていたり、イライラしていたりする。だから、「変わった」と言われれば「そんなことはない」とは言えない。そして、今のあなたは嫌だと言われれば、それもまたどうしようもない。

グレーテはさらに、兄の名で呼びたくないと言い出す。

グレーゴルが壁の額縁にくっついていて、母親がそれを見て気絶したときでさえ、あんなに怒っていたのに、グレーテは「グレーゴル兄さん!」と叫んでいた(第18回)。

それが、ここからはグレーゴルを、「これ」(es 英語だと it)と呼ぶようになる。もはや人に対する呼び方ではない。

怪物だから捨てるのか、捨てたいから怪物と見なすのか。

人ではないから人の名前で呼ばないのか、人に対してはしにくいことをしやすくするために人の名前で呼ばないのか。

ナチスのアウシュヴィッツ収容所では、収容された人たちは左腕に数字の番号を入れ墨され、「おまえらに、もう名前は必要ない!」と宣告されたそうだ。

残酷な行為の第一段階は、名前で呼ばなくなることから始まるわけだ。

「これ」と呼ぶことによって、グレーテは「これを厄介払いしないと」という死刑宣告を初めて口にできるのだ。

カフカが『変身』を書いたのは、先にも書いたように1912年で、第一次世界大戦もまだ起きておらず、ナチスは当然、存在しない。にもかかわらず、カフカはこういうことを書いている。しかも家庭内の話として。すごい洞察力としか言いようがない。

●できるだけのことはした

グレーテは「わたしたち、できるだけのことはしたでしょ。これの世話をして、我慢してきた。わたしたちを責めることなんて誰にもできやしない」と言う。

これは他人の目を意識しているということではないだろう。虫のことは、間借人たち以外には知られていないのだ。家庭内でどんなことをしようが、周囲に知られることはなく、だから非難されることもない。

しかし、自分たちが知っている。だから、自分たちへの言い訳が必要だ。「できるだけのことはした」というのは、何かを見捨てるときには、必ずと言っていいほど口にされることだ。しかし、本当にできるだけのことをしたかどうかはわからない。介護のように果てしないものの場合、どこまでが「できるだけ」なのかの線引きも難しい。だから、同意を求める。

そして、「わたしたちを責めることなんて誰にもできやしない」と一般化する。いもしない誰かを召喚する。

・できるだけのことはした

・わたしたちを責めることは誰にもできない

この2つがそろえば、自分への言い訳はかなり成り立つ。病院で、非常によく耳にした言葉だ。これを聞くと、とてもこわい気がして、びくりとしてしまうこともあった。しかし、たしかに責めることはできない。「できることはまだあるかもしれないけど、もう嫌になった。でも、誰も責めないでほしい」とは、人間、言えるものではない。

●いきなり改行が増える

カフカの文章はあまり改行がない。ひとつの段落がすごく長いことが多い。

しかし、このグレーテの死刑宣告のシーンでは、頻繁に改行が入る。あきらかにこれまでとはちがうので、驚かされる。いきなりライトノベル並みだ。そこにどういうカフカの意図があるのか、それははっきりしない。改行は息継ぎのようなものだから、入りこんでいる物語から、一瞬、顔を上げるような感じにもなる。没入して一気に読むことよりも、細かく物語から顔を上げて、少し考えてほしかったのだろうか?

ともかく、かなり小刻みになるが、カフカの改行通りに紹介していくことにする。

父親はくいつき、母親は無力さに逃げ込む

「この子の言うとおりだ、ほんとにそうだ」と父親はつぶやいた。まだ呼吸が整っていなかった母親は、気も狂わんばかりの目つきになり、口に手をあてて、こもった咳をし始めた。

人は自分のしたいようにするのがいちばん好きだと思われがちだが、そうではない。誰かが提案したことに対して、「まさに自分もそう思っていた」と思えるときに、いちばん積極的に行動できる。

自分が思うことを自分でやるというのは、かなり重いことだ。自分の判断が正しいのかどうかという不安もあるし、そんなことを思うのは自分だけかもしれないという不安もある。

道が何本かに分岐しているとき、「この道がいい」と思っても、それだけでずんずん進んでいける人は少ない。誰かが「この道がいい」と自信を持って主張し、それが自分が思っていた道と一致したときに、人はいちばん嬉しい。もやもやしていた気持ちが一気に確信へと変わる。そうなれば、それはもう自分自身で確信したことのように思える。なぜなら、誰かに言われる前から、そう思っていたのだから。

たとえば、差別的な言動にしても、自分だけで始められるものではない。誰かが「あいつらがいけないんだ」と言ってくれることで、もともと自分の中にあった差別的な感情はもとより、じつは差別とはまったく関係のないもやもやまでが、一気に明確なかたちをとる。そして、それは以前からの自分の本心だと感じる。

父親にとって、妹の言葉はまさにそういうものだった。父親の内面は妹によって方向づけられていく。

母親のほうは、喘息の持病があるので、まだ息が整わない。そこに、妹の衝撃的な言葉を聞いて、さらに咳き込んでしまう。

目だけは「気も狂わんばかりの目つき」になっているのだから、母親のほうは妹の意見に容易に賛成はできないのだろう。我が子が始末されそうなことに、大いに心を乱している。しかし、言葉を発することはできない。口は手でふさいでいる。

母親はどちらかといえばグレーゴルの味方なのだが、いつも無力だ。無力だからこそ、味方をしていられるところもある。

傍観者にも罪があるとすれば、母親もそれから逃れることはできないだろう。

加害者の視線

妹はあわてて母親に駆け寄り、額を支えてやった。父親のほうは、妹の言葉で気持ちが固まったようだった。椅子の上で背筋を伸ばした。テーブルには間借人たちの夕食の皿が置きっぱなしになっていた。父親は、その皿のあいだで制帽をもてあそびながら、グレーゴルのほうをちらりちらりと見た。グレーゴルはじっとしていた。

この「額を支えてやった」というのが、よくわからない。咳き込むと、頭も揺れるから、それで支えてあげたということだろうか。日本だとこういう場合、背中をさするだろう。

ともかく、今でもグレーテは、母親のケアはするわけだ。

父親は、さっきまでは「手足をだらりと伸ばし」「頭がぐらぐらと激しく揺れて」いたのだが(第25回)、しゃんと椅子にすわり直す。

テーブルの上に置きっぱなしのままの食器は間借人たちとのもめ事を思い出させるし、制帽は父親にも仕事があるということだ。

しかし父親は、グレーゴルのほうをじっと見つめることはできない。そこまで残酷にはなれない。見たり、目をそらしたりする。これから加害者になろうとする者は、そこにいくらかの罪悪感もある場合、相手をずっと正視することは難しいだろう。しかし、見ないでいることもできない。

グレーゴルは、その視線を感じながらも、ただじっとしている。

殺す人間は、殺されると言う

「これを厄介払いしなきゃ」と妹は、今度は父親だけに言った。母親は咳き込んでいて、何も聞こえないからだ。「お父さんもお母さんも、いつかこれに殺されてしまう。そうなるのは目に見えてる。仕事だけでもつらいのに、家でもずっと休みなく苦しめ続けられたんじゃ、誰だって耐えられるわけがない。わたしだって、もう耐えられない」妹は激しく泣き出した。涙が母親の顔にしたたり落ち、彼女は無意識に手でぬぐった。

妹は、気持ちが傾いている父親にだけ、さらに同じ言葉をくり返す。

母親は、咳き込むことによって、嫌なことを聞かずにすむ。聞いていないのだから、関係せずにいられる。

グレーテは「お父さんもお母さんも、いつかこれに殺されてしまう」と言う。これはもちろん、グレーゴルが襲いかかってくるというようなことではない。不幸におしつぶされてしまうということだ。

お父さん、お母さんのことをまず言い、そのあとで「誰だって」と人間一般の話をし、最後にようやく「わたしだって、もう耐えられない」と自分の気持ちを言う。人間、そういうものだ。いちばん耐えられないのは自分だが、まず身近な人たちの身を案じるようなことを言い、人間一般のことを言い、それからようやく自分の気持ちを打ち明ける。ホップ、ステップ、ジャンプだ。

「殺される」とグレーテは言うが、じつは自分のほうがグレーゴルを殺そうとしている。殺す者は、「殺されるから」と言いがちだ。殺されるから、その前に殺すのだと。

ただ、「仕事だけでもつらいのに、家でもずっと休みなく苦しめ続けられたんじゃ」という休みのなさは、たしかにきつい。ほっとできるときが、少しでもあるかないかは、大変なちがいで、それがないと、人はたちまち追い詰められてしまう。「休憩のある不幸」と「休憩のない不幸」では、オアシスのある砂漠とない砂漠くらいちがう。

なお、「妹は激しく泣き出した。涙が母親の顔にしたたり落ち、彼女は無意識に手でぬぐった」のところは、「彼女」が妹なのか母親なのかわかりにくいと思うだろうが、これは原文自体がどちらにもとれる。

これまでの翻訳でも(邦訳でも英訳でも)、意見が分かれている。「母親」と訳しているものと、「妹」と訳しているものと、どちらともとれるように訳しているものと、訳していない場合がある。同じ翻訳者が、改訳のときに変更しているケースもある。

私は正直、どちらもありうると思う。妹が無意識のうちにも母親をケアしていると考えても面白いし、母親がそれどころではないのに顔に落ちた涙を無意識にぬぐっていると考えるのも面白い。どちらかに決めかねたので、読む人にゆだねた。

ちなみに私は、最初は妹と思って読んでいて、あとから他の人の訳を見て、そうか母親ということもありうるのかと思った。

カフカはたぶん、わざと曖昧にしたわけではないと思う。しかし、どちらのつもりだったのかはわからない。

導いてほしい父親

「そうだな、グレーテ」と父親は、とてもよくわかるというように、いたわりをこめて言った。「だが、いったいどうしたらいいんだろう?」

ますます改行が細かくなっていく。

父親はグレーテに対して、こびるようにやさしい。そして、どうしたらいいのかを娘に聞く。自分で決めようとはしない。グレーテに導いてほしがっている。

泣いたことでの気持ちの変化

妹はただ肩をすくめてみせた。泣いているうちに、さっきのきっぱりした態度とは裏腹に、彼女にもどうしたらいいのかわからなくなっていたのだ。

妹にも、こうしたらいいというはっきりしたことは言えない。自分の気持ちを打ち明けて、泣き出してしまったことで、気が弱くなってしまう。悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいということだろうか。泣くという行為によって、残酷さが少しゆるむ。

被害者自身に判断をゆだねたい

「こっちの言うことが通じればなあ」と父親が、半ば問いかけるように言った。泣きながらも妹は、そんなことはありえないというふうに激しく手を振った。

もし通じるとしたら、どうするというのか? 自分で死ねというのか?

「高齢者は集団自決したほうがいい」という意味のことを言った人がいた。殺すと言うのではなく、当人たちに自殺させようとするのだ。

「どうすればいいかわかるよね」と、被害者自身に行動させ、加害者としての行動をとらずにすませようとするのは、それ自体がきわめて卑劣な行為だが、なぜかそのことには鈍感だ。

ここで妹と父親が話しているようなことは、むしろグレーゴルに通じては困るはずだ。そして、じつはグレーゴルはすべてを理解している。

映画やドラマで、ベッドに寝ている病人や怪我人が、じつは身体が動かせないだけなのに、周囲は意識のない植物状態と思って、いろいろあけすけにしゃべって、それを当人がすべて聞いてしまうというシーンがあったりする。いつもとてもこわいと思う。『変身』は、考えてみれば、ずっとそんなシーンが続いているのだ。

話が通じるかをなぜそんなに気にするのか?

「こっちの言うことが通じればなあ」と父親はくり返し、そんなことはありえないという妹の信念を受け入れるように、目を閉じた。「そうすれば、あいつと話をつけられるかもしれない。だが、そうはいかないとなると──」

妹はグレーゴルを「これ」(es 英語だと it)と呼びだしたわけだが、父親のほうは、まだしも「あいつ」(er 英語だと he)と呼んでいる。この差も面白い。もちろん、カフカはわざと書き分けているのだろう。

それにしても父親は、なぜこんなに「こっちの言うことが通じればなあ」ということにこだわるのだろうか? 二度も同じことを言っている。そして、問いかけられた妹は、なぜこんなに激しくそれを否定するのだろうか?

「あいつと話をつけられる」と本気で考えているとは思えない。

じつは、これには理由がある。それについては次のところで。

●人間か、人間ではないのか

「出て行ってもらおう」と妹は叫んだ。「それしかないよ、お父さん。これがグレーゴル兄さんだなんて考えを、きれいさっぱり捨てさえすればいいのよ。長いことそんなふうに思ってきたのが、不幸のもとだったんだから。だいたい、これがグレーゴル兄さんだなんてことがありえる? もしグレーゴル兄さんなら、人間が、人間ではないものといっしょに暮らすなんて不可能だって、とっくに理解して、自分からいなくなっていたはずよ。そうしてくれていれば、兄さんを失うことにはなるけど、わたしたちはこの先も生きていくことができるし、兄さんの思い出もきれいなままだったのに。それなのに、人間でないこれは、わたしたちにつきまとい、間借人たちを追い払い、この家をぜんぶ占領して、わたしたちには路上で生活させる気なのよ。ほら見て、父さん」と妹は突然、声を張り上げた。「こいつ、また始めたよ!」妹は恐怖にとらわれた。なぜそんな恐怖にとらわれるのか、グレーゴルにはまったく理解できなかった。妹は母親さえ見捨ててぱっと離れ、母親の椅子から飛び退いた。グレーゴルの近くにとどまるよりも、母親を犠牲にしたほうがましだというように。そして急いで父親の背後に隠れた。その妹の動揺につられて、父親は立ち上がり、妹を守ろうとするように両手をひろげた。

ここで段落がまた、ある程度、長くなる。妹による死刑宣告のシーンのクライマックスと言える。

「出て行ってもらおう」と妹は言う。泣いて、いったん気が弱くなっていたが、またきっぱりした態度に戻る。出て行くといっても、グレーゴルに行くところなどありはしない。死ねというのと同じことだ。

「これがグレーゴル兄さんだなんて考えを、きれいさっぱり捨てさえすればいいのよ」という言葉が恐ろしい。人間と見なさなければ、どんなことでもできるのだ。残酷になるための方法の伝授だ。

その先がさらにむごい。グレーゴルではないという理由づけとして、こう言う。

「もしグレーゴル兄さんなら、人間が、人間ではないものといっしょに暮らすなんて不可能だって、とっくに理解して、自分からいなくなっていたはずよ」

ここで「人間ではないもの」と訳したのは、Tier(ティーア)という単語だ。Tier は前にも出てきた。「こんなにも音楽に心を動かされているのに、それでもぼくは人間ではないのか?(War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff ?)」という文の中だ(第24回)。

そのときにも書いたが、Tier の意味は「動物(英語なら animal)」だ。だから、これまでは「動物」とか「けだもの」とか訳されてきた。ただ、虫を「動物」と呼ばれると、どうしてもひっかかってしまう。日本語で動物というと、虫は含まれない感じがするし、人間は含まれる感じがする。しかし、ドイツ語の場合は逆で、Tier には昆虫や蜘蛛なども含まれ、人間は含まれない。Tier は“人間ではない”生物ということなのだ。そこで、意訳になるが、「人間ではないもの」としてみた。

これはたんに訳語の問題ではなく、ここで妹や父親が問題にしているのは、まさに虫になったグレーゴルが、人間なのか、人間ではないのか、ということなのだ。ドイツ語の辞典を見ると、Tier は「理性(Vernunft)と言語(Sprache)を持たない点で人間と区別される」と定義されている。父親が、グレーゴルには言葉が通じるかどうか、意思の疎通ができるかどうかを何度も確認し、妹がそれを強く否定し、父親が目をつぶってそれを受け入れるのも、“人間かどうか”という重要な区別をつけるためだったのだ。

そして妹は、Tier であると、つまり「人間ではないもの」と決めつける。そして、だから人間とは暮らせないんだと、人間の集団からまず追い出すのだ。

しかし、「もしグレーゴル兄さんなら、人間が、人間ではないものといっしょに暮らすなんて不可能だって、とっくに理解して、自分からいなくなっていたはずよ」という妹の理屈は、おかしい。自分からいなくなっていないから、人間ではないというのだが、それではどちらにしてもグレーゴルは家を出ることになってしまう(人間なら自分から出て行き、人間でないなら追い出してもいいわけだから)。もし理解力があるのなら、「人間ではないもの」ではないのだから、むしろいっしょに暮らしてもいいはずだ。

この文の「自分からいなくなっていたはずよ」の「いなくなる(fortgehen)」は「立ち去る」という意味だが、「死ぬ」を意味することもある。妹が兄に消えてほしいと思っている、それは死ぬというかたちであってもいいとどこかで思っていると言えなくもないかもしれない。

きれいな思い出だけを残してほしい

「兄さんの思い出もきれいなままだったのに」の残酷さにも戦慄させられる。

映画やドラマでも、「きれいなときだけをおぼえていてほしいから」と言って、死ぬ前に姿を消す人がよく出てくる。病気などでやせ衰えて苦しむ姿を見せたくないというのだ。これはまあ、当人の気持ちとしてはわかる。

しかし、周囲のほうから、こういうことを言い出すのは、ひどすぎないだろうか。「きれいなときだけをおぼえておきたいから」と、見苦しい姿は見せるな、せっかくのこれまでの美しい思い出が汚れると言うのは、あんまり勝手な話だ。かわいいペットを飼いたい、糞尿をしないのがいい、とペットショップで言う人が本当にいるらしいが、そうはいかない。

そもそも、自分から言い出すのは、たいてい老人(親)や女性であるのも気になる。男性はあまりそういうことを言わない。老人や女性は、きれいな思い出を残すべきという圧迫をどこかで受けているのではないだろうか。日本全国に、おならをした嫁が家を出される「屁っぴり嫁」の昔話の類話がある。江戸の川柳にも「嫁の屁は五臓六腑をかけめぐり」というのがある。生理現象を我慢して、美しくいろというのは、むちゃな話だ。

人間も生き物なのだから、そうそうきれいでばかりはいられない。鼻水、痰、糞便、小便、汗……さまざまなものをたれ流すし、やせ衰えたり、苦しんだりする。それを見たくない、見せたくないというのは、生命への愛が足りなすぎるだろう。そんな程度で汚れてしまう思い出なら、書き割りみたいなもので、大切にするほどの実体はない。

ドミノ理論

「人間でないこれは、わたしたちにつきまとい、間借人たちを追い払い、この家をぜんぶ占領して、わたしたちには路上で生活させる気なのよ」も、また詭弁だ。

『詭弁論理学』(野崎昭弘 中公新書)という本によると、こういうのは「ドミノ理論」という詭弁のひとつだそうだ。筒井康隆はこの本を読んで、直木賞を例に、面白い例文を作っている。

アメリカのベトナム政策で有名になった「ドミノ理論」というのは「だめだ。筒井にやったら星にも、小松にもやらなくちゃいけなくなるぞ。文壇をSFに乗っ取られてもいいのか」という被害妄想的詭弁。

(『みだれ撃ち瀆書ノート』集英社文庫)

妹が言っているのも、これと同じなのが、よくわかるだろう。

鏡に映った害意

「こいつ、また始めたよ!」というのは、「わたしたちにつきまとい、間借人たちを追い払い、この家をぜんぶ占領して、わたしたちには路上で生活させる気」という悪事をまた始めたということか、あるいは、グレーゴルは自分の部屋から妹に向かって這って来ていたので、その続きでまたこちらに向かって這い出したと思ったのか。

妹はとっさに「こいつ(er 英語だと he)」と呼んでしまっている(英訳だと“He's starting again!”)。グレーゴルのことを「これ」(es 英語だと it)と呼ぶことにしたはずなのに、つい er(彼)と呼んでしまったのだ。内心では、グレーゴルを人間だと思っていることの表れだろう(非人称の es との混同を避けて er にしたとも解せるが)。

ここで妹は恐怖にとらわれる。なぜそんな恐怖にとらわれるのか、グレーゴルには理解できない。つまり、グレーゴルには害意はないのに、妹は勝手におびえるのだ。

これは自分の害意、うしろめたさの裏返しだ。危害を加えようとしているからこそ、相手の反撃が恐ろしい。妹の恐怖の大きさは、それだけ妹の害意が強いということだ。

中学生のとき、夏休みの登校日にさぼって遊んでいたというので、クラスの全員の前で「おまえなんか社会で通用しない」と私を罵倒した先生がいた。私は怒られて当然と思っていたので、とくに気にしていなかったのだが、その先生は、階段で私が後ろに立ったりすると、恐怖にひきつった顔でさっと振り返ったりして、こっちがびっくりした。「突き落としたりしませんよ」と言ってあげようかと思ったが、かえってこわいかもと思い、やめておいた。

グレーテは、母親を犠牲に差し出すほどおびえている。父親が両手をひろげてグレーゴルと対峙するのは、妹の動揺につられただけだ。やはり父親以上に、妹のほうがグレーゴルに対する害意が強いことがわかる。

なお、「両手をひろげた」のところは、両手を「半ば上げた」「半分あげた」というような既訳が多く、これは原文通りなのだが、私は邦訳だけ読んでいたときに、曖昧な感じで上げたか、あるいは、下斜め45度くらいに上げたのかと誤解してしまっていた。原文を見ると、ばんざいしたわけではなく、半分上げた、つまり、水平の位置まで上げたということで、かばうには自然な姿だ。池内紀は「大手をひろげた」と訳していて、これはわかりやすいと思った。私は「両手をひろげた」にしておいた。

●激しさから一転……

しかし、グレーゴルには、誰かを、まして妹を怖がらせるつもりなどまったくなかった。彼はただ、自分の部屋に戻るために、身体の向きを変えようとしただけだった。けれども衰弱した身体では方向転換も簡単ではなく、頭も振り動かさなければならず、何度も頭を持ち上げたり、床にぶつけたりした。それが異様に見えたのだ。彼は動くのをやめて、みんなのほうを見た。悪意がないことはわかってもらえたようだ。一瞬ぎょっとしただけなのだ。みんな、もう押し黙って、悲しげに彼をじっと見つめていた。母親は椅子の背にもたれ、両足をそろえて前に伸ばし、疲れ果ててほとんど目を閉じていた。父親は妹と並んですわり、妹は片手を父親の首にまわしていた。

グレーゴルは、ただ自分の部屋に戻ろうとしただけだった。失望と衰弱で動けなくなっていたはずだが、それでも戻ろうと動き出したのは、妹と父親の会話を聞いていられなかったからだろうか。

病気や障害があると、身体を動かすにも、さまざまな工夫が必要になってくる。健常者には、なんでそんな変な動きをするのか、理解できないこともある。その動きが、滑稽に見えたり、不気味に見えたり、攻撃的に見えたりすることもある。ここでもまた、「クローズアップで見れば悲劇、ロングショットで見れば喜劇」(第6回、第8回)ということが起きる。

それでも、みんな、グレーゴルが部屋に戻ろうとしているだけだということに気づいてくれる。そうすることには、誰も文句はない。むしろ、ありがたいことだ。

グレーゴルは動きを止める。みんなも、押し黙って、悲しげにグレーゴルを見ている。この「悲しげ」という表現がいいなあと思う。これまでの激しさと一転して、とても静かで、誰もがそのままのポーズで動きを止めている。演劇のワンシーンのようだ。

母親は疲れて眠ってしまいそうで、ますます無力な傍観者となっていく。父親と妹は並んですわっている。妹の手が父親の首にかかっているのは、不安のためでもあるだろうし、父親と気持ちが一致しているからだろう。

部屋に戻ったグレーゴルは、いったい何を思うのか……。

過去の連載記事

(咬んだり刺したりするカフカの『変身』)「家族がひとつになる」ことの怖ろしさ

2025年8月1日

家族獣

グレーゴル、死す

2025年6月2日

燃えつきるケア

2025年4月1日

グレーゴル、見つかる!

2025年2月3日

わからないものを待っている

2024年12月2日

グレーゴルとベートーヴェン

2024年10月1日

自分の部屋が物置になる

2024年8月1日

家族につけられた傷が、家族を思って痛む

2024年6月3日

家族熱

2024年4月1日

林檎が背中にめりこむ

2024年2月1日

いちばんの味方がいちばんの敵に

2023年12月1日

ケアの熱狂

もっと世話するために、もっと不幸になってほしい

2023年10月1日