カール・L・ハート(Carl L. Hart)は、1966年生まれの米国の心理学者ならびに神経科学者だ。現在はコロンビア大学の心理学教授であるとともに、コロンビア大学神経精神薬理学研究所において主任研究員としてのポジションも持っている。ちなみに、彼は、アフリカ系米国人としては、アイビーリーグの一角を占める名門校、コロンビア大学で最初に終身在職権を獲得した心理学教授である。

彼はキャリアの大半を、神経精神薬理学的なアプローチによる薬物依存症の病態解明に費やしてきた。かねてその領域では、依存症を、精神作用物質の習慣的摂取により脳内報酬系に非可逆的変化が生じた状態と捉えており、彼自身、研究者としての出発点には、「依存症は脳の病気」というセントラル・ドグマを一種の公理と信じていたという。

しかしある時期を境に、彼は自身が公理と信じてきたものに疑いの念を抱くようになったのだ。というのも、研究活動を続けるなかで気づいたのは、薬物が意外なほど脳にダメージを与えていないことだったからだ。それどころか、彼の研究に協力した薬物常習者の大半は、きちんとコントロールして薬物を使っていて、責任ある社会人として高い職業的機能を維持し、家族を守り、コミュニティに貢献していた。

それだけではない。彼は、みずからが薬物を娯楽的に使用することを試みることで、ことさらに薬物の怖さを訴える薬物乱用防止啓発が、理不尽な誇張や虚偽に満ちていることにも気がついたのだ。そして、薬物使用者の人生を破綻させるのは、薬物の薬理作用ではなく、むしろ薬物規制法である、ということ、さらには、その規制法は誰に対しても公平に適用されるわけではなく、すでに偏見と差別に晒されている少数派の人たちをいっそう追い詰めるために濫用されている、ということに思い至るようになったという。

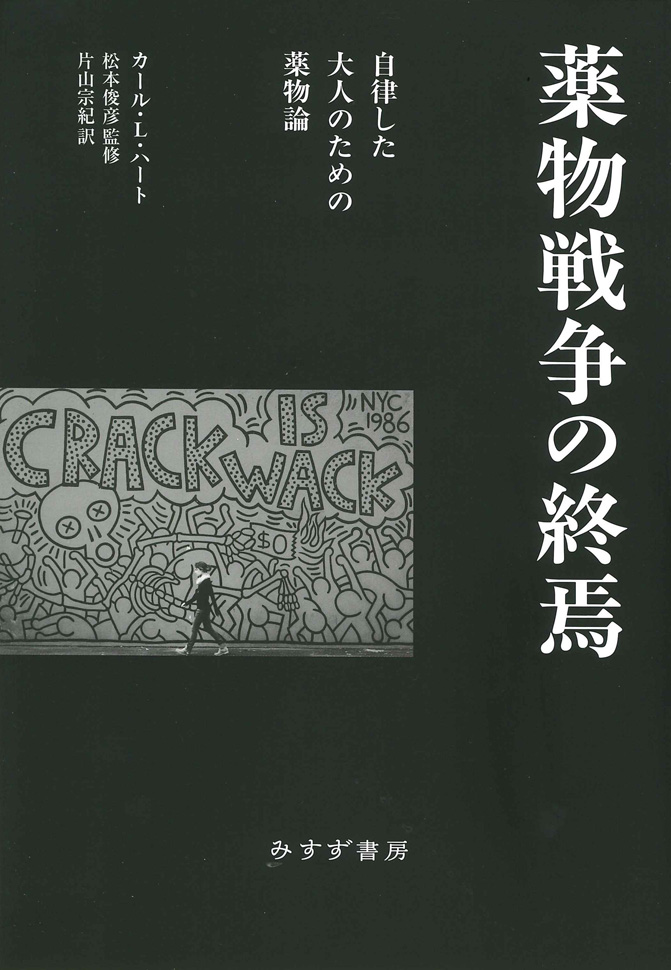

彼はこうした状況を変えるべく、あらゆる娯楽的薬物を合法化する必要性を主張し、著書執筆や講演、テレビやYouTube番組へのメディア出演を精力的に行っている。近年では、自身が娯楽用薬物の使用者であることを公言し、薬物は決して恐ろしいものではなく、責任ある大人であれば、職場や家庭、地域社会での役割と薬物使用とは両立できることを、みずからの存在を通じて社会に示している。主著としては、本書の他に、High Price: A Neuroscientistʼs Journey of Self-Discovery That Challenges Everything You Know about Drugs and Society(2013: 邦訳書『ドラッグと分断社会アメリカ――神経科学者が語る「依存」の構造』寺町朋子訳、早川書房、2017年)がある。

ハートの主張を理解するには、まずは、彼自身の生い立ちを知る必要があるだろう。

彼は、米国でもっとも危険な地域の一つとされる、マイアミ郊外のキャロルシティ地区で生まれ育った。彼が6歳のとき、両親は離婚した。理由は実の父親が彼を虐待していたからだ。離婚の結果、彼は母親に引き取られ、母親はシングルマザーとして彼を育てることとなった。

彼は高校では優れたバスケットボール選手として注目されていたが、だからといって、将来に対して前向きな希望や夢を抱くのは難しい環境だった。経済的に大学進学が許容される環境ではなかったし、そもそも、彼の周囲には、スポーツや学業で身を立てるといったロールモデルは存在しなかった。その地域に住む若者たちはみな逸脱した生活を送っており、薬物に手を出して身持ちを悪くする友人や親戚も少なくなかった。実際、ハート自身も、高校時代には軽犯罪や麻薬の使用と販売に手を出し、ときには銃を所持していたこともあったという。

彼の転機は、高校卒業後、米国空軍に所属し、四年間、海外で勤務したことだったようだ。この経験が彼の視野を広げ、退役軍人優遇制度を活用して大学に進学するきっかけとなった。彼は心理学を志した。その選択の背景には、薬物で身持ちを悪くした友人や親戚のことを理解したい、できれば助けになりたい、という気持ちがあったらしい。除隊後、彼はまずメリーランド大学で心理学の学士号を取得し、続いて、ワイオミング大学において心理学と神経科学の修士号(1994年)、ならびに博士号(1996年)を取得した。博士号取得当時、彼は黒人としては米国最初の神経科学博士号取得者であったという。

その後、ハートは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校とイェール大学で博士研究員として、国立薬物乱用研究所から多額の研究助成金を受けながら、クラック・コカインの使用が人の脳や行動に与える影響に関する研究を行った。そして、それらの研究業績が認められて、2009年にはコロンビア大学の心理学准教授に就任し、やがて教授へと昇任、さらには終身在職権も認められた。すでに心理学部の学部長も経験し、その心労多き責務を無事に成し遂げたことは、本書にも書かれている通りだ。

とまあ、ここまでのストーリーは、貧困なゲットーを幸運にも脱出し、見事に名門大学の教授になったという、わりとありふれた黒人青年の立身出世物語といった感じだ。

しかし、そこで終わらないところが、ハートの、ハートたるゆえんなのだ。ハートが薬物依存症の神経科学的メカニズムを解明すべく研究に専心し、多くの論文を刊行しながらも、たえず考えていたのは、キャロルシティ地区ですごした若き日々、自分の周囲にいた、薬物に溺れ、身持ちを悪くした友人や親戚たちのことだった。また、研究活動の傍ら、刑務所に出向いて薬物犯罪で服役している受刑者に教育プログラムを提供する、という臨床活動にも携わってきたが、その際にも、つねに彼の念頭にあったのは、「自分があちら側にいてもおかしくなかった」との当事者意識であった。そうした意識が、ハートを社会や制度に何の疑問も持たない、従順な基礎科学研究者に終わらせず、社会派研究者ないしは活動家へと押し出したのだろう。

科学者コミュニティのなかで研究に没頭しながら、彼はいつしか「薬物には害ありき」を前提としたレトリックに気がついた。たとえば、薬物常習者にごく微細な脳の機能的/形態学的異常が観察されると、はたしてそれが薬物の影響であるという確証がないにもかかわらず大騒ぎして、その意義を針小棒大に喧伝する。あるいは、動物実験においては、小動物を一匹、自由のきかない檻のなかに監禁し、薬物を大量に――人間の体重に換算するとありえないほどの大量、薬物ではなく砂糖や塩でも死んでおかしくない量――を投与し、その有害性を主張しようとする……。

たとえ少々やり方が乱暴でも、規制当局にとっては、薬物の健康被害に関する知見は大歓迎だった。なにしろ、自分たちの厳罰政策を肯定する根拠となる。それだけではない。実は、研究者当人にもメリットがあるのだ。というのも、規制当局はその研究者の仕事を支持し、その結果、国立薬物乱用研究所からさらなる多額の研究助成を受けとることができるからだ。だからこそ、研究者たちはこぞって「薬物の恐ろしさ」を示すことに注力し、偏った知見ばかりが蓄積されていく、という奇妙な循環が生じるのだ。

こうした現象は米国にかぎった話ではない。実はわが国にも、この種の「御用学者」は少なくなく、特に依存症臨床の現実を知らない、研究医や基礎研究者に多い傾向がある。

ところが、彼はそのような「御用学者」となるのをよしとしなかった。

――続きは書籍をごらんください――

copyright © Toshihiko Matsumoto, 2025

(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。

なお読みやすいよう行のあきなどを加えています)