出版社経営にも携わる社会学者が、デジタルが本にもたらすインパクトを描きつくした本書。その約700ページを凝縮してご紹介します。

「紙」、「デジタル」と並べると、前者が後者に吞み込まれる様が目に浮かぶ。「本」への関心が強い人は、特にそうかもしれない。

だが、それは本当なのだろうか? 本とおなじくコンテンツである、音楽を売る業界を考えてほしい。レコード、カセットテープ、CDなどの、モノを買って音楽を楽しむことはもはや稀だ。動画投稿サイトなどで、合法非合法を問わずアップロードされている楽曲を楽しめることに鑑みれば、お金を払って音楽を楽しむことすら、いまや結構珍しい体験なのかもしれない。

では、本はどうだろう? というのが、本書『ブック・ウォーズ』が約700ページを費やす問いである。

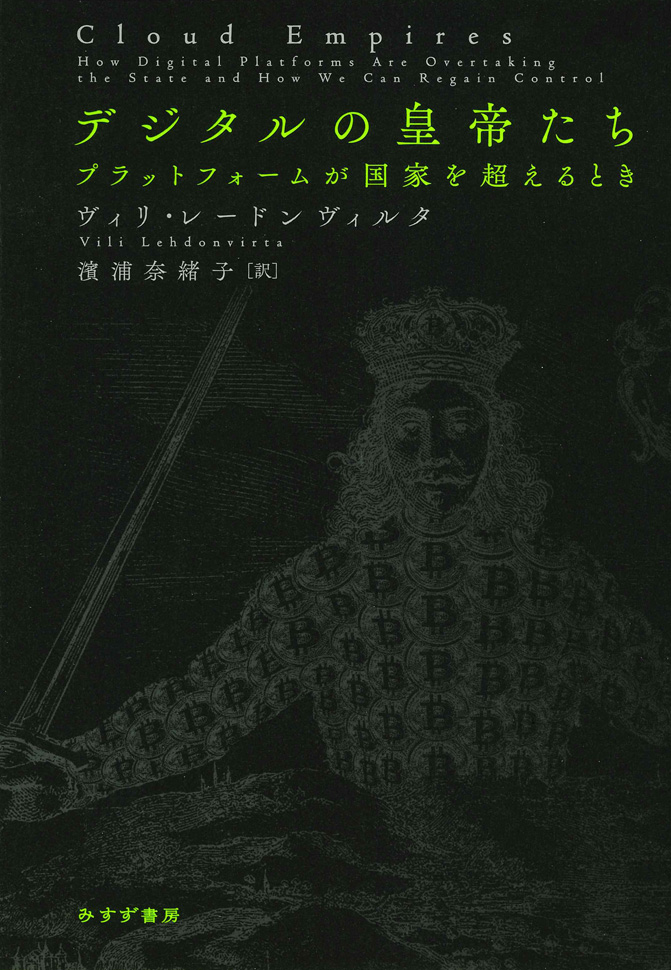

本書によると、英米書籍業界の場合、KindleやiPadといった端末が普及しても、電子書籍売上は2010年代初頭に頭打ちになった。また、「電子書籍に向いているジャンル」と「電子書籍に向いていないジャンル」が明確に存在する。そもそもデジタル技術が社会におこした革命が、本の世界にもたらしたのは電子書籍だけではない。さまざまな「戦争」をもたらした。きっかけとなったのは、従来の業界にとって全くの部外者、GoogleとAmazonである。Googleは、検索エンジンの精度を向上するため、本に収められている大量のテキストデータを手に入れようとしたが、その際、著作権使用料を支払おうとしなかった。反発した書き手、出版社は超巨大IT企業との熾烈な法廷闘争に巻き込まれることになる。もっとも、Googleはただ傍若無人に書籍業界に挑戦したのではなく、法廷闘争に勝てると踏んだのには彼らなりの根拠があった。その際には大学図書館の協力を得ていたりもする。また、電子書籍市場を手に入れるため、手段を選ばないAmazonの凄みには、ある種の感銘すら覚えるかもしれない。

デジタル革命は争いの火種となっただけではなく、あらたなチャンスをもたらしてもいる。印刷書籍をただ電子化するのではなく、たとえばiPadのアプリとして操作性を拡張し、本とはなにか、を再定義しようとする試みや、書店以外で潜在的読者に本を目にとめてもらうためのあらたなマーケティング手法、書き手が出版社を介さずに本を世に出す経路、クラウドファンディングやサブスクリプションを駆使した売り方、そしてオーディオブックという音に依拠する新形式、物語投稿プラットフォーム上で書き手と読み手が直接交流する創作活動も生まれた。本が書かれてから読者のもとに届くまでのプロセスを、デジタル革命がひっくり返したのは確かだが、「デジタルが紙を打ち破った」という単純な図式に収まるものではないのだ。

この転回を描いた著者は、『批判的解釈学』(山本啓・小川英司訳、1992年:原書1981年)、The Media and Modernity (1995)、Political Scandal (2000)などの著作で知られる著名な社会学者でありながら、独立系出版社Polityの経営にも携わっている。学術出版業界に関する研究Books in the Digital Age (2005) や、商業出版業界についての研究Merchants of Culture (2013: 2010) を著すなど、英米出版業界に精通している。本書は前2作のために行った調査のほか、出版業界・技術系業界の関係者への180件以上のインタビューと、膨大な統計データに依拠しており、著者の書籍業界研究の集大成だ。

本書はGoogle、Amazon、Appleといった技術系企業、本とデジタルを掛け合わせた先駆的な試みが、英米出版業界に及ぼしたインパクトを描いている。これが及んでくるには多少のタイムラグがあるのが常だから、本書は日本書籍業界の未来を占うもの、と評してよいかもしれない。それが明るいものか暗いものかの判断は、読者のみなさんに委ねたい。