真珠湾攻撃から80年、戦争と女性と情報(インテリジェンス)にまつわる秘史

ライザ・マンディ『コード・ガールズ』小野木明恵訳[16日刊]

2021年7月12日

本書は、20世紀前半のアメリカで現代暗号学の基礎を築いたフリードマン夫妻のうち、妻エリザベス(1892‐1980年)の生涯を追いかけたThe Woman Who Smashed Codes(Dey Street Books, 2017)の全訳である。本書はNPR(全米公共ラジオ放送)年間最優秀書(2017年)に選ばれ、PBS(全米公共放送網)により『ザ・コードブレイカー』というタイトルで映像化(2023年)もされている。著者のジェイソン・ファゴン氏はジャーナリストで、現在は『サンフランシスコ・クロニクル』紙に所属し、『ハフポスト・ハイライン』、『ニューヨーカー』誌、『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』などに寄稿歴がある。フリードマン夫妻の調査を始めたのは、エドワード・スノーデンによる機密文書暴露により、国家安全保障庁(NSA)が一般アメリカ人の電話通話記録を収集していることが発覚したのがきっかけだった、とファゴン氏は語っている。

フリードマン夫妻のうち、夫のウィリアム(1891‐1969年)のほうが主役のように長らく語られてきた。現代暗号史を描いたデイヴィッド・カーンの古典的名著『暗号戦争(The Codebreakers)』(秦郁彦・関野英夫訳/ハヤカワ文庫NF、1978年)でも、ウィリアムは「史上もっとも偉大な暗号家」と称賛されている。たいして同書におけるエリザベスの記述はごく一部しかない。ウィリアムには、R・W・クラーク『暗号の天才(The Man Who Broke Purple)』(新庄哲夫訳/新潮選書、1981年)という伝記決定版が存在するが、エリザベスのそれはない。たしかにウィリアムは、アメリカ陸軍内の暗号解読班を率いて、日本の外交暗号(アメリカ側の通称「パープル」)を破り、第二次世界大戦において連合国の勝利に大きく貢献したことで有名だ。その功績は、戦後設立されたNSAにも引き継がれ、ウィリアムはNSAの父と称えられている。

しかし、エリザベスの才能と業績は、じつのところウィリアムにひけをとらなかった。そのことは当のウィリアムも公言している。エリザベスとウィリアムは、まだ何者でもなかった20代のころ、二人一緒に暗号の世界に足をふみいれ、頭脳と鉛筆と紙だけをもちいて、暗号作成・解読の技術をいちから作り上げていった。本書の第1部は、風変わりな実業家フェイビアンがシカゴ近郊に設立したリバーバンク研究所が舞台となっている。エリザベスは偶然フェイビアンにスカウトされて、シェイクスピアの戯曲を書いたのはじつはフランシス・ベーコンであるという、いわゆるベーコン暗号研究の助手を務めるためにリバーバンクにやってきた。そこで、遺伝学を研究するウィリアムと出会った。やがて第一次世界大戦が勃発し、ウィリアムとともに陸軍に協力して暗号解読を手がけるようになる。当時のアメリカには、暗号について多少なりとも知識をもっている人間は、ごくわずかしかいなかったのだ。結婚した二人は、大戦終結後、リバーバンクを離れてワシントンDCに赴いた。

第2部に入ると、エリザベスとウィリアムは陸軍の暗号解読組織で暗号解読官として勤務するようになる。やがてエリザベスは、暗号の本を書いて静かにすごしたいと願い家庭に入った。子どもを出産し、穏やかな生活を送っていたエリザベスのもとに、沿岸警備隊の大佐が現れて「あなたの助けが必要なのです」と懇願する。1920年代の禁酒法時代に暗躍していた酒密輸業者摘発のため、彼らが無線でやりとりする暗号通信文の解読が求められていたのだ。エリザベスは「特別捜査官」となり、当初は暗号文を自宅に持ち帰り、「在宅勤務」のスタイルで解読にいそしんだ。さらにはアメリカ各地を飛び回り、麻薬マフィアやギャングも向こうに回す活躍をした。無線インテリジェンスの第一人者となり、裁判で証言台に立つエリザベスは新聞の紙面を飾り、いちやく時の人となった。

しかしその後の第3部で描かれる第二次世界大戦中のエリザベスの記録は、長らく人の目にふれないでいた。そのため、暗号解読者(コードブレイカー)としてのエリザベスの存在が人々の記憶から薄れていったのだろう。著者も、1940年以降のエリザベスの記録が見当たらず、その調査には2年を要したと「著者まえがき」で述べている。じつはエリザベスは秘密裏に、ナチ・ドイツのスパイを狩っていた。南米の親ナチ化をもくろんでいたナチ・ドイツと、ナチ〝親衛隊大尉〞や〝無線技師〞が南米各地に開設した非合法無線局とのあいだを行き交う暗号通信文を秘かに解読していたのである。エリザベスの提言により沿岸警備隊内に創設された暗号解析班の実質的なトップとして、表には出ず、奮闘を続けていた。エリザベスらの貢献のおかげで、南米諸国は枢軸国側に奪い取られずにすんだのだ。ナチ・スパイ狩りの記録は戦後、国家の機密文書として国立公文書館に厳重にしまい込まれ(エリザベスは「政府の墓場」と形容している)、エリザベスの働きを世間が知ることはなかった。

ちなみに連邦捜査局(FBI)長官のJ・エドガー・フーバーは、エリザベス率いる沿岸警備隊暗号解析班の業績を横取りし、自分の手柄として喧伝した。「勝ったチームにいる最強の宣伝家によって、歴史は書かれるものなのだ」(「著者まえがき」)という表現は、見事本質を突いている。

エリザベスは若い娘のころから、情熱の炎を心に燃やしていた。日記や手紙など、個人的な資料を典拠に描かれた本書からは、そうした彼女の心の声がはっきりと響いてくる。日記帳に書きつけた詩、ウィリアムと交わした手紙、インタビューでの会話。自立心にあふれ冒険を追い求める彼女であるからこそ、片田舎から単身で都会に出て、リバーバンクへ、そののちワシントンへとたどりついたのだろう。しかし、フーバーとは異なり、自身の功績を宣伝することは一切なかった。国家の安全保障を最優先し、機密事項を口外しなかった。一時は、家庭で子育てをし、夫を支え、文筆に専念するという夢に傾いた。しかし、エリザベスの力を必要とする政府の男たちが次々と玄関先に現れて座り込むものだから、エリザベスは重い腰を上げることになったのだ。そうして、家庭生活と暗号解読業務を両立させた。戦後長らく不遇をかこっていたウィリアムの病没後、エリザベスは、夫の偉業を将来に伝えるため、大量の資料を整理して、1971年にマーシャル財団図書館に寄贈した(先に紹介したウィリアムの伝記は、この資料も典拠として執筆された)。その際、エリザベス自身の個人的な資料も、22個の記録保管箱に収められた。そこに眠るエリザベスが世の中から再発見されるまで、じつに長い時間を要した。

なお、「これは愛の物語である」と冒頭で著者は宣言している。エリザベス・スミス・フリードマンと、ウィリアム・フレデリック・フリードマン。今から100年余り前、奇妙な縁でめぐり会った夫妻のようすを、著者は二人の個人資料をもとに詳細に再現しようと試みている。軍や政府機関での職務にとどまらず、暗号は二人の日常にも定着していた。暗号を使ってラブレターを交わし、子どもと手紙をやりとりし、暗号で書いたメニューを作ってホーム・パーティーを開いた。自宅には図書室もしつらえた。ロマンチストな著者の心の機微もうかがえるような、二人のプライベートな姿も本書の魅力のひとつだ。

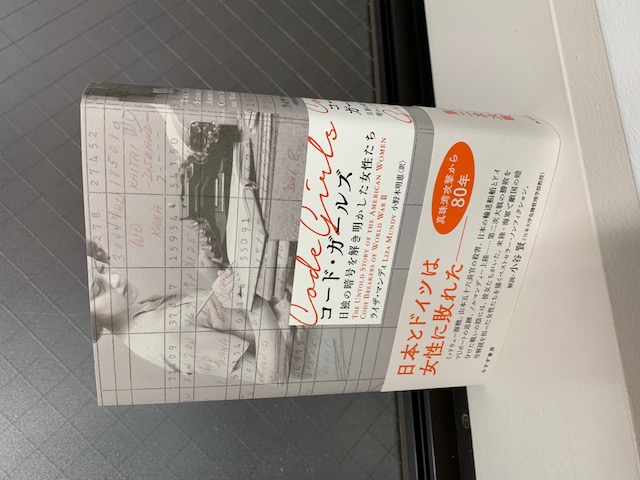

戦時中のアメリカにおける暗号解読と言えば、みすず書房から2021年に刊行された『コード・ガールズ――日独の暗号を解き明かした女性たち』(ライザ・マンディ著、拙訳)がある。本書を手に取ってくださった読者のなかには、同書をすでに読まれた方もいるかもしれない。『コード・ガールズ』では、第二次世界大戦中アメリカ陸軍・海軍の暗号解読に貢献した、エリザベスをはじめとする有名無名を問わないさまざまな女性たちの働きと生活が描かれていた。ドイツの暗号機エニグマや、日本の外交暗号、船舶暗号などの解読についても、かなりくわしい技術的解説がなされている。翻って本書では、エリザベス・フリードマンを主軸にして、1910年代のベーコン暗号研究から、第一次世界大戦時代の軍事暗号解読、戦間期の酒密輸組織や麻薬ネットワークとの戦い、第二次世界大戦中のナチ・スパイ狩りにいたるまでが語られる。こうしたエリザベス(およびウィリアム)の業績は、戦後の国家安全保障庁(NSA)、中央情報庁(CIA)創設にもつながっている。暗号の技術的側面については『コード・ガールズ』のほうがくわしいが、本書では、エリザベスの多岐にわたる活躍を知ることができる。第3部には、著者も述べているように、現在ウィキペディアのページも存在せず、グーグルで検索しても数件しかヒットしないような謎に包まれた南米ナチ・スパイたちとの、無線暗号文を介した「見えない戦い」が息もつかせぬ勢いで語られている。訳者としては、どちらの作品にもそれぞれの魅力があり、甲乙つけがたい。ほぼ同時代を背景にし、暗号をテーマにした良書2冊を訳出する機会を得て、暗号の歴史、戦時下における暗号解読の重要性、多数の女性たちの貢献について学ぶことができて幸いだったと感謝している。

Copyright © ONOKI Akie 2024

(執筆者の許諾を得て転載しています。なお

読みやすいよう行のあきなどを加えています)