《爛熟した文化は、知性の化物を生むだけではない。それは野獣をも生むのである。われわれはヨーロッパが生んだ二疋の物言ふ野獣を見た。一疋はニジンスキー、野性自體による野性の表現。一疋はジャン・ジュネ。悪それ自體による悪の表現である。》(三島由紀夫「ジャン・ジュネ」『群像』昭和28年9月号掲載)

「はじめに」より

鈴木晶

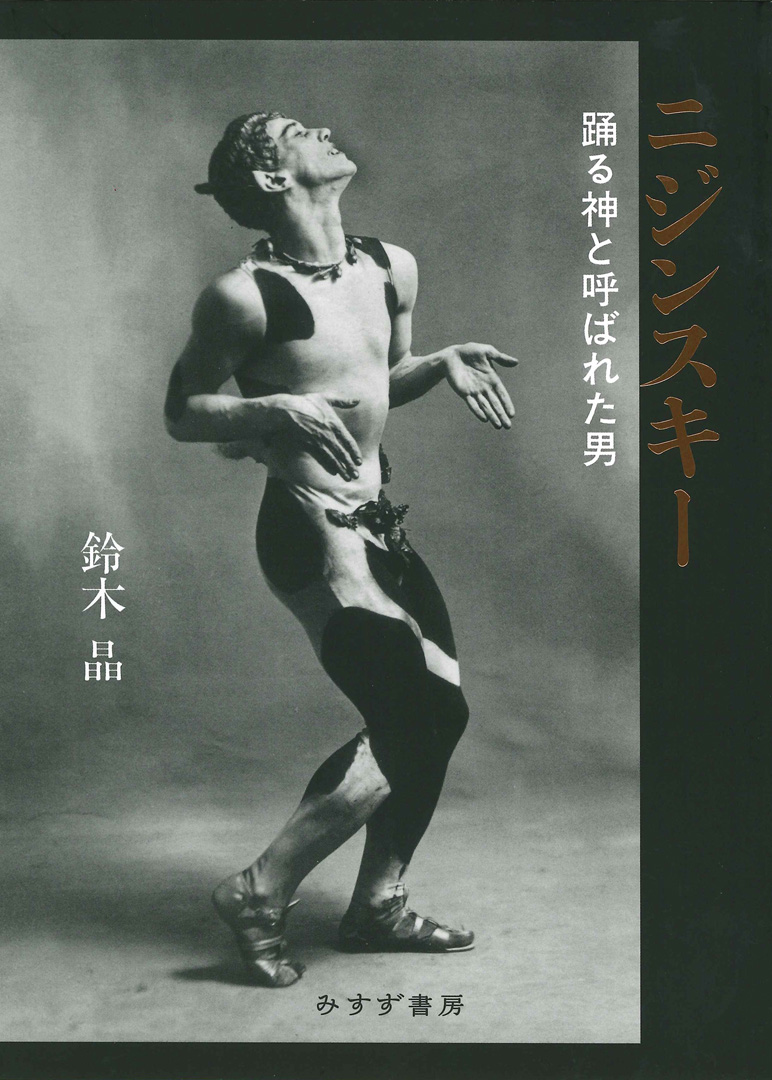

本書の主人公ワツラフ・ニジンスキーは、バレエ史上最も有名な男性ダンサーである。彼は「ヴェストリスの再来」と呼ばれたが、現在ではヴェストリスを知る人は、専門家をのぞけば、まずいないはずだ。バレエ愛好者たちにとって大事なのは現役のダンサー、自分たちがじかに目で見られるダンサー、自分と生きる時間を共有できるダンサーであって、引退したダンサーは急速に忘れ去られる。ニジンスキーはたった十年間しか舞台で踊らなかったため、また、彼が活躍した1910年代にはバレエはまだ大衆芸能にはなりきっておらず、限られた人々だけが見るものだったため、彼の踊りを見た人はひじょうに少ない。だから舞台を去ると同時に彼は「伝説」と化した。ニジンスキーの名もいずれは忘れられる運命なのかもしれない。

そのニジンスキーの約六十年にわたる生涯は、きれいに四期に区切られる――最初の十年は幼少期(旅芸人一家の次男として)、次の十年はバレエ学校の生徒、その次の十年はプロのダンサー(かつ振付家)、そして残りの三十年は精神病者。ニジンスキーが世を去ったとき、彼の名前を知っていた人々のほとんどは、死亡記事を読んで、「へえ、まだ生きていたんだ」という感想を洩らしたにちがいない。

ニジンスキーが世を去ってから数年後、コリン・ウィルソンの世界的大ベストセラー『アウトサイダー』(1956)によって、ニジンスキーは、その踊りとは関係なく、アウトサイダーとして、すなわち一般大衆からはみ出し、そのおかげで人間社会の本質を見抜く力を与えられた人物のひとりとして、バレエ愛好者以外の人々の関心を集めた。わが国もその例外ではなく、長いこと、ダンサーとしてよりむしろ精神を病んだ見者(ヴォワイヤン)として、人びとの関心を集めた。それが証拠に、発病前後に書かれた『ニジンスキーの手記』や、発病後の人生を追った『その後のニジンスキー』が訳されながら、ダンサー時代について書かれた伝記は一冊も翻訳されなかった。

本書が対象とするのは、見者としてのニジンスキーではなく、ダンサーかつコレオグラファー(振付家)としてのニジンスキーである。

いわゆるクラシック・バレエ(英Classical Ballet, 仏Ballet classique)は、マリウス・プティパの『眠れる森の美女』(1890)によって完成を見たが、それからわずか十数年後には早くも激しい変革の嵐に見舞われた。ニジンスキーが舞台で活躍したのはわずか十年間だが、その十年間に彼はバレエ変革の波を全身で受け止めると同時に、全力でその変革に荷担し、20世紀バレエの誕生に大きく寄与した。

どんなふうに寄与したのか。ダンサーとしては、女性ダンサーと男性ダンサーの地位関係を逆転させた。バレエ史を振り返ると、18世紀までのバレエにおいては、舞台の中心にいるのは、わずかな例外を除いて、つねに男性だった。ところが19世紀に入って現在のようなバレエが誕生すると同時に、舞台の中心は女性に占領され、その体制は現代まで続いている。一般にクラシック・バレエと呼ばれる伝統芸能の世界では、現在なお、主役はほぼ女性である。

だが19世紀バレエが完全に女性中心だったのに対し、20世紀にはヌレエフ、バリシニコフ、熊川哲也といったスーパースターたちが、バレリーナたちに劣らず、いやバレリーナたちよりむしろ、観客を魅了してきた。そうした男性スーパースターたちの系譜の先頭に位置しているのがニジンスキーである。ニジンスキーから男性ダンサーの時代が始まったのである。

また振付家としても、ニジンスキーは新しいバレエへの道を切り開いた。彼は1910年、二十一歳のときに初めて振付に挑戦した。彼はその類い稀な跳躍力によって一世を風靡したにもかかわらず、最初の振付作品には小さな跳躍が一つあるだけだ。それだけでなく、その作品『牧神の午後』はバレエの二大原理、すなわち開放性と上昇志向性を否定した。そのニジンスキーの勇気ある一歩から、現代バレエが生まれたのである。『牧神の午後』は、天才にしか生み出すことのできない作品である。

その前衛的な作品を生んだニジンスキーは、ロシア帝室バレエ学校で、正統派クラシック・バレエを叩き込まれた。月並みな言い方だが、開学以来前例を見ない優秀な生徒であった。さらに遡れば、彼は旅芸人の息子だった。その小さな具体例と大きな歴史の絡み合いを年代順に追うことが本書の狙いである。

Copyright © SUZUKI Sho 2023

(著者の許諾を得て抜粋転載しています)