(本書に収められた編者キルヒャーの論考「カフカにおける描くことと書くこと」より、要約してご紹介します)

最も親愛なるマックス、私の最後の願いだ。私の遺したもの(本棚、衣装簞笥、書き物机、自宅や事務所、その他どこかに迷い込んでいて、きみの目についたら)の中に、日記、原稿、私の手紙とひとからの手紙、描いたものなど見つかったらすべて、読まずに余さず燃やしてほしい、それにきみや他の人が持っている私が書いたものや描いたものすべても、ひとには私の名でお願いして、同じようにしてほしい。[…]きみのフランツ・カフカより(強調は編者による)

よく知られるように、カフカは生前、親友マックス・ブロートに、自分が死んだら原稿の類は全て燃やしてほしい、と伝えていた。だがブロートは、遺言に反して、遺された原稿を持ちだし保管した。自らの命とともにたずさえ、すんでのところでナチスから逃れ生き延び、パレスチナに運ばれたカフカの手稿のうち、文学はブロートの手によって編集、出版され、文学界にセンセーションを巻き起こしカフカは世界的な作家となる。その脚光も及ばないところに、素描の束はひっそりと仕舞いこまれていた。相続人たちのときどきの事情により、幾度か小出しに発表されたり切り売りされたりすることもあったが、大半はそのままひとまとまりで保管されていた。そのひと塊は、ブロートの意向により、秘書をつとめていたイルゼ・エスター・ホッフェに受け継がれ、ホッフェの死後、その娘たちにより所有権をめぐる裁判が行われた。10年余りの係争の末、裁判所は、公的な機関への寄贈を正当とし、イスラエル国立図書館に所蔵されることとなった。

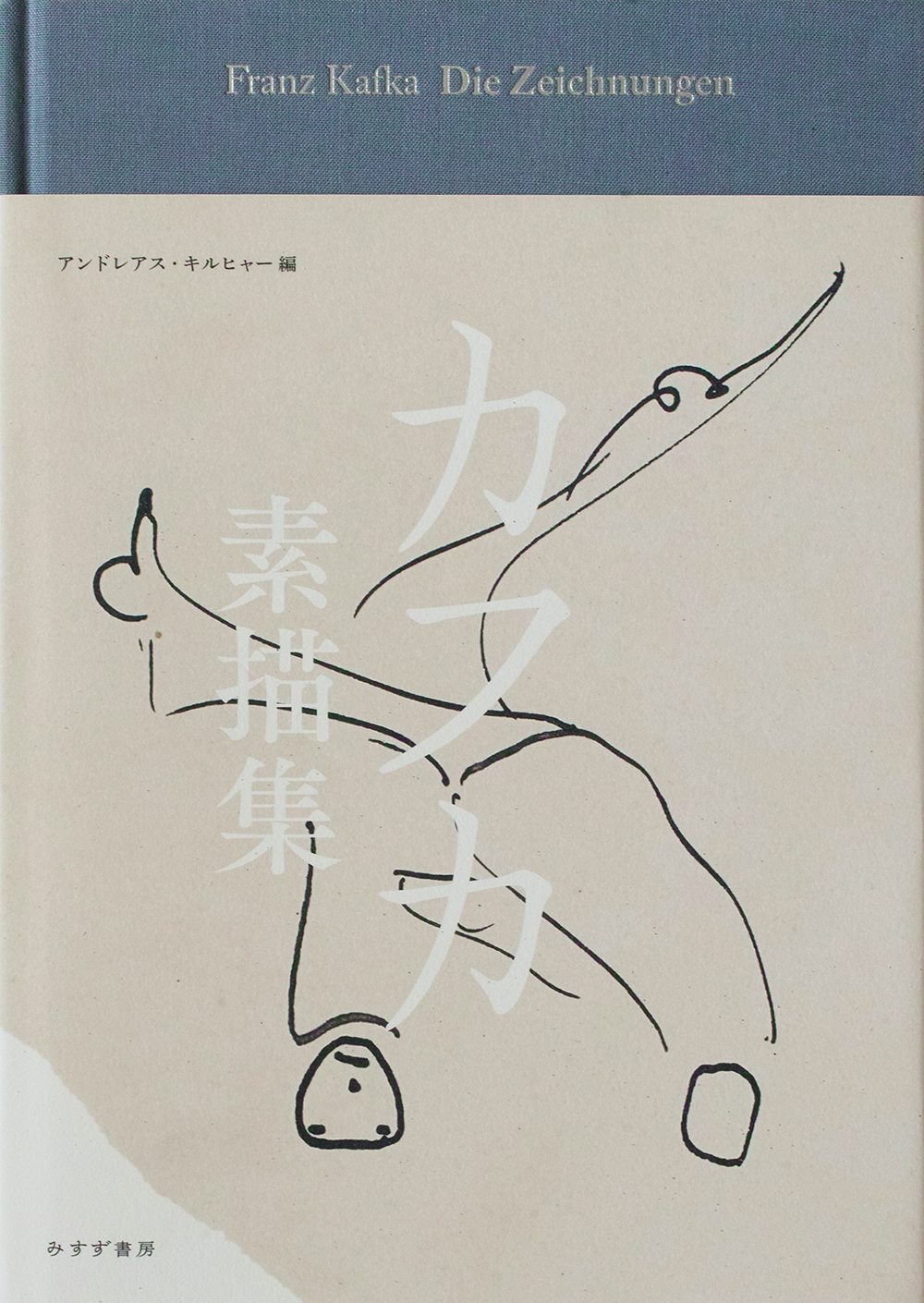

この度、日本語版を刊行したのは、そのようにして2019年にようやく日の目を見たカフカの素描群と、何か所かに散らばり保管されている素描を一冊にまとめ、編集したものである。

実はブロートは、互いに知り合った当初、カフカの描くものに才能を感じていたという。当時既に新進の作家として知られ、プラハの若手文化人のリーダー的な存在であったブロートは友人知人を結びつけることにも精力的で、カフカのことをプラハの造形芸術アカデミー出身の若く有望な芸術家8人からなるグループ「オスマ」に「偉大な芸術家」として紹介し、メンバー入りを企てたりもしている。

それだけではない。ブロートは自分の2冊目となる本(短編集『実験』)の出版社に、カフカの絵を表紙として使ってくれるよう売り込んでいる。「私が発見した、まだ世に知られていない素描作家フランツ・カフカのものです」という言葉によって。だが、自社本の装丁は同じ著名デザイナーで行う方針であった出版社にこの提案は受け入れられず、カフカが装画家としてデビューすることはなかった。

私の絵をどう思う? ねえ、私は昔、偉大な素描家だったんだよ、だけどその後に下手な女性画家から学校風の描き方を習い始めて、自分の才能をすっかりだめにしてしまったんだ。考えてもごらん! けど待っててくれ、今度、昔の絵をいくつか送るから。笑いの種にね。絵を描くことは当時、ずいぶんと昔になるけれど、ほかの何よりも私に充実感を与えてくれたものなんだ。(カフカからフェリース・バウアーへの手紙 1913年2月11日/12日 より)

カフカは、ブロートと出会った1900年前後の10代後半から20代の頃、大学の法学部に所属しつつ美術関係の講義も意欲的に聴講し、余暇には美術館やギャラリーに足を運び、芸術サークルの講演会に参加した(ブロートとの出会いも「プラハ・ドイツ学生読書・講演会館」の講演でのことだった)。画集を眺め、ときには気に入った画家の絵を購入した。そして自身も絵を描くことに充足を見出していた。

そのカフカが、当時、日本の浮世絵に心を寄せていたことは注目に値する。1902年11月に「ボヘミア美術協会」の主催で開かれた、プラハの画家エミール・オルリックの大規模展覧会には「日本より」という部門があり、日本の浮世絵に触発されていたオルリックの木版画《彫師》《摺師》《絵師》をカフカは観て、後日、オルリックの「ジャポニズム」に感銘を受けたことを周囲に語っている。そしてまたカフカが心を奪われた日本文化は、浮世絵だけではなかった。カフカは1909年11月半ば頃、プラハのヴァリエテ劇場で日本の軽業師一座の興行を観た。仰向けになって延ばした脚に載せた8メートルの梯子、その上でバランスを取ってみせる梯子乗りの芸。その光景に衝撃を受けたカフカは、日記帳に素描とともにそのときの心境を記している(図版 No. 138)。後年、すでに書くことの方へ情熱をシフトしていたカフカが、「文を書くことができない」状態に陥ったとき、不安定な精神状態のなかでも自分の書くものの性質と向き合い「私に思いつくものは、その根本からではなくどこか中間から思い浮かぶのだ。そんなものを摑もうとしてみるがいい、どこか茎の途中から生えている草を摑んで身を支えようとしてみるがいい」と書き、あの光景を思い出して、綴っている。「たとえば床についているのではなく、半ば横になったひとが上げている足の裏にのっかった梯子、壁に立てかけるのでもなく、ただ空中に伸びている梯子に登っていく日本の曲芸師のように。私にはできない、私の梯子にはあんな足の裏がついていてくれないということを抜きにしても」――「私は追い詰められ、なんとかまっすぐ立っていられるくらいだった。本当に梯子の最後の段に立っているかのようだった、でもその梯子はちゃんと床の上に立ち、壁に立てかけられていたのだ。しかしなんという床か! 何と言う壁か! それでもあの梯子は倒れず、私の足は梯子を床に押し付け、私の足は梯子を壁に押し当てていた」(1909年から1910年初めの日記帳より)

この度、全素描が実物大で初めて画集として出版されたことで、カフカが描いたものを、切り取られた断片ではなく、全体として見られるようになった。カフカの絵を、線を、描かかれた頁をじっくり眺めているだけでも、不思議なぐらい飽きることがない。そしてまた、編者キルヒャーの学術的な調査によって、これまで目を向けられてこなかった“絵を描いているカフカ”の姿が現れてきた。本書の刊行を機に、カフカと日本文化の関係がさらに明らかになることを期待している。