13世紀に澎湃として起こり、チンギス・ハンとその一族の下にユーラシアの歴史を駆動したモンゴル帝国。小説やコミックスの題材としても根強い人気を誇るチンギスとその帝国の実像とは、いかなるものだったのでしょうか? ペルシア語やラテン語をはじめとする諸言語、文理の各領域の最新成果をもとに、注目の日本人研究者が帝国の全容に迫る本書から、「序章」の前半を公開します。

序章 世界史の交差点

上天より命ありて生まれたる蒼き狼ありき。その妻なる惨白き牝鹿ありき。大いなる湖を渡りて来ぬ。オノン河の源なるブルカン嶽に営盤して生まれたるバタチカンありき。

『モンゴル秘史』(1)

1 モンゴル帝国と日本

この本は、モンゴル帝国とその時代を扱うものである。13世紀初頭にチンギス・ハンの称号を帯びた一人の英雄によって興された帝国は、その後継者たちの下でユーラシアを席捲する。モンゴルは、現在の中国、中央アジア、ロシア、イランといった地域を直接支配し、史上最大の陸上帝国をユーラシアに現出させた。

本章のエピグラフは井上靖(1907‒91年)が長編小説『蒼き狼』(1959‒60年)で引く『モンゴル秘史』の冒頭句である。この小説の主人公はテムジン、後にチンギス・ハン(1227年没)を名乗るモンゴル帝国の創設者である。この『蒼き狼』に加えて、『天平の甍』(1957年)や『楼蘭』(1959年)、『敦煌』(1959年)といった作品群を立て続けに刊行して中国史作家としての文名を確固たるものとした井上について、中国近代文化史を専門とする榎本泰子は、彼の中国に対する関心の端緒が1930年代、京都帝国大学在学中に興った「西域ブーム」にあったことを指摘している(2)。こうした戦前の「西域ブーム」は、戦後のシルクロード・ブームの重要な前提となった。榎本は日本人のシルクロードに対する理解の典型を「日本の歴史が世界的観点から見られるべきであること」と表現している。日本を、朝鮮半島を通じて遥かユーラシアへと歴史的・文化的に接続するものとしてシルクロードは理解されていた。奈良東大寺正倉院の宝物はペルシアやギリシアの意匠を有しており、ユーラシア大陸を横断して遠く日本にまで至ったのだと。島国日本の歴史と文化とが、世界から孤立したものではなく、むしろ世界と一体となって連動していたことをシルクロードは日本人に教えるのである(3)。

井上が大学時代を過ごした1930年代の「西域ブーム」はまた、日本軍の大陸進出とも軌を一にしていた。そこでもチンギス・ハンが特別な役割を果たすことになる。いわゆる「成吉思汗=源義経」言説がそれである。徳川朝期(1603‒1868年)にはすでにあったこの言説を人口に膾炙させたのは、1919年に日本陸軍の通訳官として満洲・シベリアに赴任した小谷部全一郎(1868‒1941年)であり、彼が刊行した『成吉思汗ハ源義経也』(冨山房、1924年)であった(4)。清和源氏の血脈に連なる源義経(1159-89年)がチンギス・ハン/成吉思汗となって満蒙から中央アジア、ロシアにまたがるモンゴル帝国を築いたという物語は、刊行以来、瞬く間に版を重ねてベストセラーとなった。国文学者の石川巧は、同書が「大東亜戦争」のまっただなかに興亜国民版『成吉思汗は義経なり』(厚生閣、1939年)として増補出版されている事実に着目し、この物語が、戦時下における大東亜共栄圏の思想と見事な接続を見せることを指摘している。興亜国民版『成吉思汗は義経なり』が刊行された1939年6月は、翌月にノモンハン攻撃が開始されるタイミングであり、小谷部の言説は日本の満蒙開拓を正当化するものであった(5)。このように、チンギス・ハンは日本人の心象にとって、自らのユーラシア進出を投影する存在としても機能していた。

ユーラシア進出の翼としての役割の一方で、チンギス・ハンの生み出した帝国は日本を攻めてもいる。井上靖は『蒼き狼』の後、「元寇」を主題とした『風濤』(1963年)を上梓する。文永(1274年)および弘安(1281年)という二つの役からなる「元寇」、つまり蒙古襲来は前近代に日本の領土内で戦われた対外戦争として稀有なものであり、日本史の重要な一幕を構成している。それは、鎌倉幕府政治の推移、御家人制や惣領制の変質、流通経済の進展など、様々な観点から検討されているとしつつも、日本中世史・対外関係史を専門とする村井章介は、異文化との直接的な接触という観点から蒙古襲来の有した意味を問う。中世の日本人にとって蒙古襲来は稀に見る異文化接触の経験であり、実際にそれは日本人の対外意識に大きな痕跡を残すことになった。ただし二度にわたるモンゴル軍の撃退という結果によって蒙古襲来は、〈異なるもの〉への理解という方向ではなく、日本を他国に優れた神聖な空間として、〈異なるもの〉への蔑視と排除とをともなう「神国思想」の定着を促すものとなった(6)。この思想は先述の日本帝国によるユーラシア進出に際しても大きな役割を果たすことになる。

2 世界史の交差点

このように、チンギス・ハンやモンゴル帝国は、同時代においても後代においても、日本人の心象風景に確かな位置を占めている。では、ひとたび〈日本から〉という枠組みを外して世界史規模で考えた場合においては、モンゴル帝国とはどのような存在であったであろうか。それを考える前に、そもそも、モンゴル帝国はユーラシアにいつからいつまで存在したのかについて問うてみたい。もちろんこの問いに答えるのは容易ではない。研究者の間でも、その考え方によっていつからいつまでとするかについては意見の相違があり、必ずしも一致を見てはいない。ユーラシア規模に拡大した性質上、地域によってその興亡の時期も異なったものとなっている。しかし、一定の見通しを与えておくことは今後の様々な問題を扱う上で重要になるため、ここではモンゴル帝国史家のミハル・ビランの定義に沿って1206年から1368年までとしたい(7)。

1206年とは、モンゴル部のテムジンがモンゴル高原の諸勢力を糾合し、チンギス・ハンの称号を得て帝国を建設した年であり、1368年は帝国の中核地帯であった中国において、新たに興った明朝によってモンゴルが北方の草原地帯へと放逐された年であった。この、およそ1世紀半、モンゴル帝国がユーラシアを席捲した時代を、本書ではモンゴル帝国史家の本田実信(1923‒99年)の表現に沿って「モンゴル時代(8)」と呼ぶ。この1世紀半がユーラシア全体に与えた影響は多様かつ甚大であった。ユーラシア規模での影響の詳細は、特にこの書の最後に置かれた第3部「ユーラシア篇」を構成する2章(第13章「パクス・モンゴリカ」、第14章「ユーラシア・パンデミック」)で解説する。

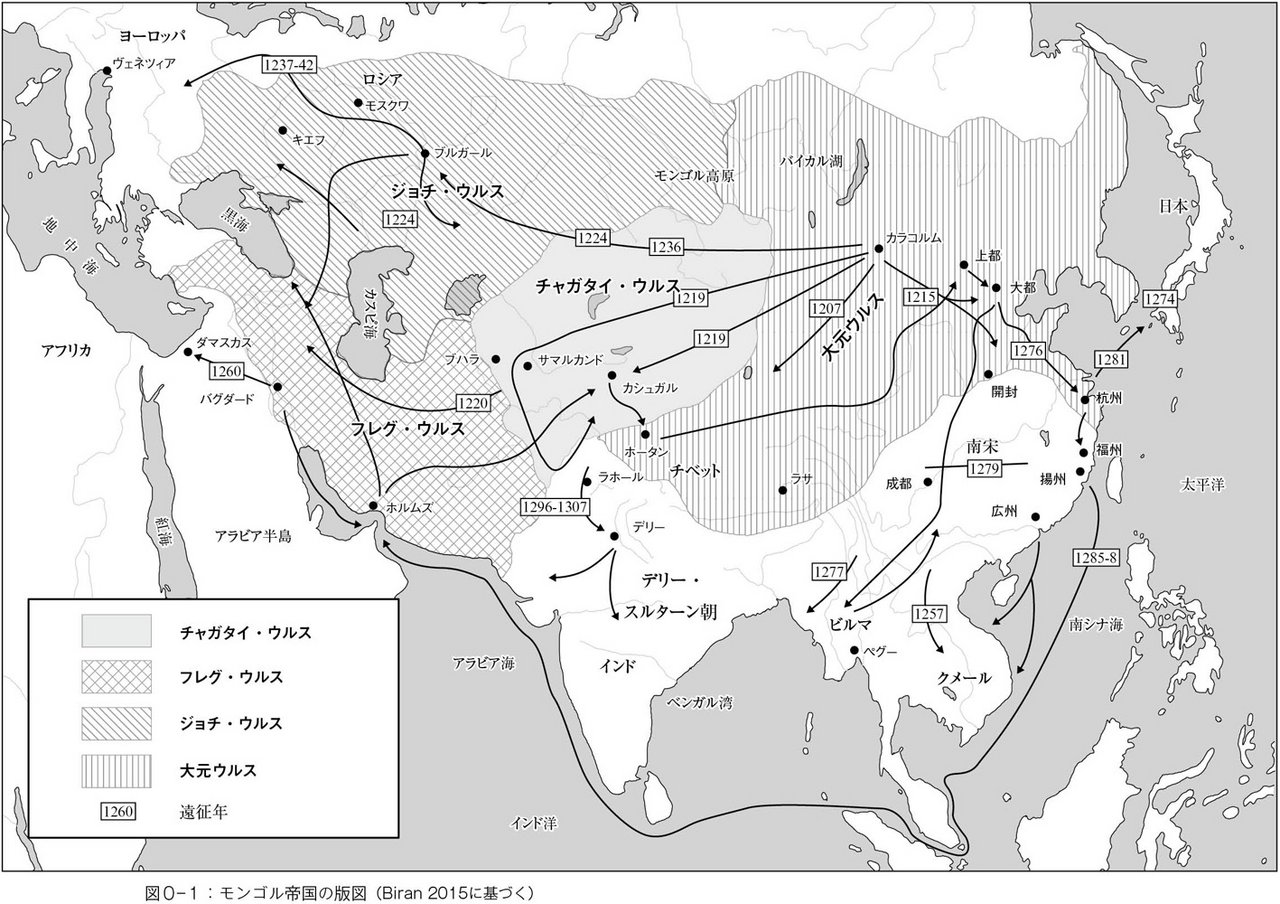

図0-1:モンゴル帝国の版図

(Biran 2015に基づく)

一方で、これもその後に述べるが、13世紀中葉以降、細かな変動はあるものの、帝国は四つのくに/ウルスに分解する。この四つのウルスは大枠で言えばそれぞれ中国史・イラン史・ロシア史・中央アジア史の枠内で語られる地域を支配領域としていた(図0-1)。したがって、それぞれの四ウルスは、これら地域の歴史のなかに位置付けることのできる存在でもある。大元ウルス(1260‒1368年)に関しては第5章「中国史におけるモンゴル時代」で、フレグ・ウルス(1256‒1357年)に関しては第6章「イラン史におけるモンゴル時代」で、ジョチ・ウルス(1240頃‒1359年)に関しては第7章「ロシア史におけるモンゴル時代」で、チャガタイ・ウルス(1227‒1340年頃)に関しては第8章「中央アジア史におけるモンゴル時代」でそれぞれ扱う。

「モンゴル時代」は歴史の交差点であった。それは複数の歴史の交差する場所であった。まずはユーラシア史である。モンゴル帝国はユーラシア規模に広がり、それによってユーラシア全体が連動する時代となった。モンゴル時代はユーラシア史そのものなのである。そして、このユーラシア史に中国史、イラン史、ロシア史、中央アジア史といった諸地域の歴史が交差していく。このような交差のありようを、まずは第1章「グローバル・ヒストリーとモンゴル帝国」において、近年歴史学の一大潮流となっているグローバル・ヒストリーの枠組みでもって見ていく。

もちろん、この交差のありようはこれまでも様々に描かれてきた。一方で、モンゴル帝国史をユーラシアの東西を見渡したうえで通史として描いた試みは、近代歴史学誕生以後の2世紀を振り返ってみても必ずしも多くない。そのさきがけとして、コンスタンティン・ドーソン(1779‒1851年)の名が挙げられる。アルメニア系の外交官であった彼はその語学力を駆使して主にフランス国立図書館に所蔵されるペルシア語・アラビア語史料を渉猟、さらには漢文史料の欧語訳を利用して初のモンゴル帝国通史と言える『モンゴルの歴史』を上梓した(9)。ドーソンの通史は『モンゴル帝国史』として東洋学者の佐口透によって1968年に邦訳が始まる(10)。漢文史料を知悉する佐口の解題・訳注はドーソンの通史のウィーク・ポイントを埋めるものであり、原書の価値をより高めるところとなった。ドーソンの通史の焦点を一言で表わすならば、〈征服〉である。ドーソンの通史において、モンゴルは征服者であった。

一方で、その後のモンゴル帝国史研究の深化は、征服者としてのみに留まらない、モンゴルの多面的な姿を照らすものとなった。1986年には、モンゴル帝国史研究をその後も長く牽引することになるデイヴィッド・モーガン(1945‒2019年)が、通史として『モンゴル』を刊行しており、そこではモンゴルのより創造的な側面に光が当てられている(11)。モンゴルは征服者ではあったが、それと同程度に支配者であり、統治者であった。このように彼の通史は〈統治〉や〈支配〉に焦点を当ててモンゴル帝国を描くものである。

モーガンの通史は、モンゴル帝国史家の杉山正明と大島淳子の手によって1993年に『モンゴル帝国の歴史』として邦訳が為された(12)。90年代の日本においてはこの翻訳を手掛けた杉山の手になる通史が、その後のモンゴル帝国史研究に大きな影響を及ぼすことになる。彼が1996年に上梓した『モンゴル帝国の興亡』が描いたものを一言で表現するのであれば、〈時代〉となろう(13)。彼はモンゴル帝国の〈時代〉を、近代という〈時代〉の歴史観から解き放った。西洋中心史観、海洋中心史観、定住中心史観。近代期に西洋のヘゲモニーの確立を前提として創り上げられた種々の中心史観を転換させる魅力を有したこの2巻本は、モンゴル帝国史研究の枠組みを超えて、現在に至るまで広く読者を獲得している。

その後21世紀に入ると、欧米圏においても現在にまで及ぶ大きなインパクトをもたらした作品が生み出された。モンゴル帝国史家トーマス・オルセン(1940‒2019年)の手になる『モンゴル帝国期ユーラシアにおける文化と征服』である(14)。先に名を挙げたミハル・ビランがその功績を「文化論的転回(cultural turn)」と呼んだように(15)、その焦点は主としてモンゴル帝国の文化政策にあった。オルセン以前にも、もちろんモンゴル時代が文化交流の盛期であったことは知られていた。しかし、オルセンはモンゴルの文化交流に果たした役割を、「平和」や交易路の創出といった二次的なものに限定せず、その直接的な関与を強調した。もちろんモンゴルの〈主体性(agency)〉は、先述の杉山が大いに強調する部分ではあるが、オルセンはそれを歴史叙述・地理学/地図学・農業・食物・医術・天文学・印刷など非常に幅広い文化要素から見た。オルセンの貢献はこれら種々の文化交流の事象を昇華し、モデル化したところにもある。彼は、モンゴルが古来のシャーマニズム信仰などのフィルターを通して支配地の多様な信仰や人・物・情報を行き交わせる「媒介(agency)」となっていたと表現した。その表現は、この作品の題名にもある「モンゴル帝国期ユーラシア(Mongol Eurasia)」とともに、依然としてモンゴル帝国史研究のなかに確固たる地位を占めている。

文化論的転回以降のモンゴル帝国史研究が、特に重視したものの一つが〈移動(mobility)〉である。モンゴルは圧倒的な〈機動性(mobility)〉でもってユーラシアの〈征服〉を実現した。遊牧帝国である彼らの政体の〈統治〉の根本も〈移動〉にあった。文化論的転回において示されたのは、この時代においては、彼ら自身のみならず、人・物・情報のいずれもがユーラシア規模で〈移動〉したという事実、そしてモンゴルがそれらの〈移動〉に主体的に関わっていたという事実である。2010年から15年にかけてヘブライ大学でミハル・ビランを中心に展開した国際プロジェクトも「モンゴル帝国期ユーラシアにおける移動・帝国・文化接触(Mobility, Empire and Cross Cultural Contacts in Mongol Eurasia)」をその表題としており、〈移動〉がキーワードの一つとなっている。さらに、近年ジョチ・ウルス史家のマリ・ファヴロが刊行したジョチ・ウルス通史『オルド』は、アルフレッド・クロスビーの「コロンブス交換(Columbian Exchange)」を意識して(16)、モンゴル時代におけるモンゴルを主体とする人・物・情報の〈移動〉を「モンゴル交換(Mongol Exchange)」と表現している(17)。

モンゴル帝国の通史である本書も、こうしたモンゴル帝国史研究の展開のうえにある。つまり、本書もまた〈移動〉に大いに焦点を当てて帝国史を描いていく。一方で、本書の狙いはさらに、モンゴル帝国史の核である〈移動〉を、当時のユーラシア史を考えるうえで見過ごすことのできない〈環境〉という要素も注視しつつ、より動態的に描くことにある。

(続きは書籍をごらんください)

注

- 井上靖「蒼き狼」『文藝春秋』1959年10月号、325頁。井上は『モンゴル秘史』の翻訳に関して、那珂通世(1851‒1908年)の翻訳に拠っている(那珂通世訳注『成吉思汗實録』筑摩書房、1943年、1‒2頁)。

- 榎本泰子『「敦煌」と日本人──シルクロードにたどる戦後の日中関係』中央公論新社、2021年、5‒8頁。

- 榎本『「敦煌」と日本人』24頁。

- この「成吉思汗=源義経」言説の初出は、1823年に来日したドイツ人医師シーボルトの著作『日本』であった(村岡倫「チンギス・カンは源義経ではない──同一人物説に立ちはだかる史実の壁」櫻井智美ら編『元朝の歴史──モンゴル帝国期の東ユーラシア』勉誠出版、2021年、293‒294頁)。

- 石川巧「戦時下の英雄伝説──小谷部全一郎『成吉思汗は義経なり』(興亜国民版)を読む」小澤実編『近代日本の偽史言説──歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』勉誠出版、2017年、155‒185頁。

- 村井章介「蒙古襲来と異文化接触」荒野泰典ら編『倭寇と「日本国王」』吉川弘文館、2010年、57‒80頁。

- M. Biran, “Mobility, Empire and Cross-Cultural Contacts in Mongol Eurasia (MONGOL),” Medieval Worlds 8 (2018), 137.

- 本田実信『モンゴル時代史研究』東京大学出版会、1991年。

- C. d’Ohsson, Histoire des Mongols: Depuis Tchinguiz-Khan jusqu’a Timour Bey ou Tamerlan, 4 vols., La Haye: Les Frères van Cleef, 1834‒1835.

- コンスタンティン・ドーソン[佐口透訳注]『モンゴル帝国史』平凡社、全6巻、1968‒79年。

- D. Morgan, The Mongols, Malden: Blackwell Publishing, 1986.

- デイヴィド・モーガン[杉山正明・大島淳子訳]『モンゴル帝国の歴史』角川書店、1993年。

- 杉山正明『モンゴル帝国の興亡』上下巻、講談社、1996年。

- Th. Allsen, Culture and Conquest in Mongol Eurasia, New York: Cambridge University Press, 2001.

- M. Biran, “Introduction: Mobility Transformations and Cultural Exchange in Mongol Eurasia,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 62 2/3 (2019), 262.

- A. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, Westport, Conn.:Greenwood Pub. Co., 1972.

- M. Favereau, The Horde: How the Mongols Changed the World, Cambridge MA: Harvard University Press, 2021; 諫早庸一「書評:櫻井智美、飯山知保、森田憲司、渡辺健哉[編]『元朝の歴史──モンゴル帝国期の東ユーラシア』勉誠出版、2021年」『北大史学』62 号(2022 年)、50頁。他にもモンゴル帝国の東西を見渡した研究として中国語のものでは邱軼皓の研究がある(邱軼皓『蒙古帝国視野下的元史与東西文化交流』上海古籍出版社、2019年)。英語での最新のモンゴル帝国史概説としては、ティモシー・メイの著作がある(T. May, The Mongol Empire, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018)。

copyright © ISAHAYA Yoichi 2025

(著者のご同意を得て転載しています)