昭和41年春。

ふと目にとまった新聞の文化欄がきっかけで、若い写真家と、なみはずれた情熱を持つ大工道具店店主の交流がはじまった。

見出しは、「大工道具博物館の夢」。

「日本の木造建築は世界最高です。だから、当然、それを作り出した大工道具も世界最高のはずです」

そう語る土田一郎さんは、東京の大工道具専門店の息子として生まれ、14歳のとき、稀代の道具鍛冶、千代鶴是秀のもとをはじめて訪れた。以来、3日とあけずにこの名工のもとを訪れ、さまざまな話を聞くようになったという。少年の「是秀詣」は、やがて始まった戦争が激しさを増していった時期にも、絶えることはなかった。

一郎さんが是秀作の道具をはじめて手にいれたのは、やはり14歳のときのことだった。およそ年齢にそぐわぬ、清水の舞台から飛び降りるような買い物。「春湖」と「渓の華」の銘が刻まれた2枚の鉋刃を売った武藤勘助商店が少年に告げた価格は、是秀いわく、「それは私が武藤さんに売った値段です」。少年の熱い気持ちに、そんなかたちで応えた道具店。「春湖」と「渓の華」の銘が刻まれた2枚の鉋刃を、一郎さんは空襲にも抱きかかえて逃げ、鉋は焼失を免れた。

「日本の建築については語られるが、それを生んだ道具のことは全く見捨てられて来た。大工道具が並んでいる博物館などありはしない。それは、刀などと違って、道具の使い手が、社会的には低くみられていた職人たちだったからではなかろうか。だから、名品といわれるものも、職人が使い切ってしまうと、あとはもうゆくえもわからなくなってしまう」

「もう伝統技術を伝える大工道具鍛冶は全国でも数人しかいない。彼らがいなくなれば、そのすぐれた技術も永久にほろび去ってしまう」

少年時代より1点1点収集してきた、2万点を超える江戸末期からの名品の数々。それらの資料を展示する大工道具の小さな博物館を建てたい――その大工道具店主の夢が、写真家の足を一郎さんのもとへ運ばせた。

〈店は、商店街に面した木造二階建ての狭い間口で、店内奥のガラス戸の桟には漆が塗られていた。その後、マンションに建て替わり、土田刃物店はその1階に店舗を残したかたちになったが、狭い店内の雰囲気は今も残っている。〉(「はじめに」より)

三軒茶屋の土田刃物店を訪れたことのある人なら頷かれるだろうが、「儲け」という言葉がこれほどなじまない店もないだろう。その狭い店先ではじまった一郎さんとの、のちには、息子で三代目店主の昇さんとの、大工道具を介したつながりは半世紀以上にわたる。

〈秋山さんの写真から、父や私は多くのことを学んできました。仕事道具であり、商売道具であるところのものは、手になじみ、身近すぎて死角を生み出します。その死角に気づかせてくれるものが、秋山さんの写真でした。道具はただ貸し出すのみ、道具屋が考える見どころなどはほとんど伝えずに写真を撮ってもらってきました。写真家のほうでも、どんな道具をどう撮りたいなどとまったく話しません。このことは、現在に至るまでずっと続いています……〉(「おわりに」より)

「土田刃物店資料」として、店のストックアルバムに収まるばかりで、誰の目にふれることもなく終わったかもしれないかずかずの写真がこうして1冊の写真集にまとめられたのは、ほかでもない、一郎さんの「大工道具博物館の夢」がかなわないまま、今日まで来たためだったのかもしれない。

現在は、竹中大工道具館という世界にも類をみない博物館があり、一郎さんも昇さんもその開設に深くかかわっている。それでも、一郎さんの夢見たあの小さな博物館は、あの新聞記事から55年が経ったいまも、この地上にはないのだから。

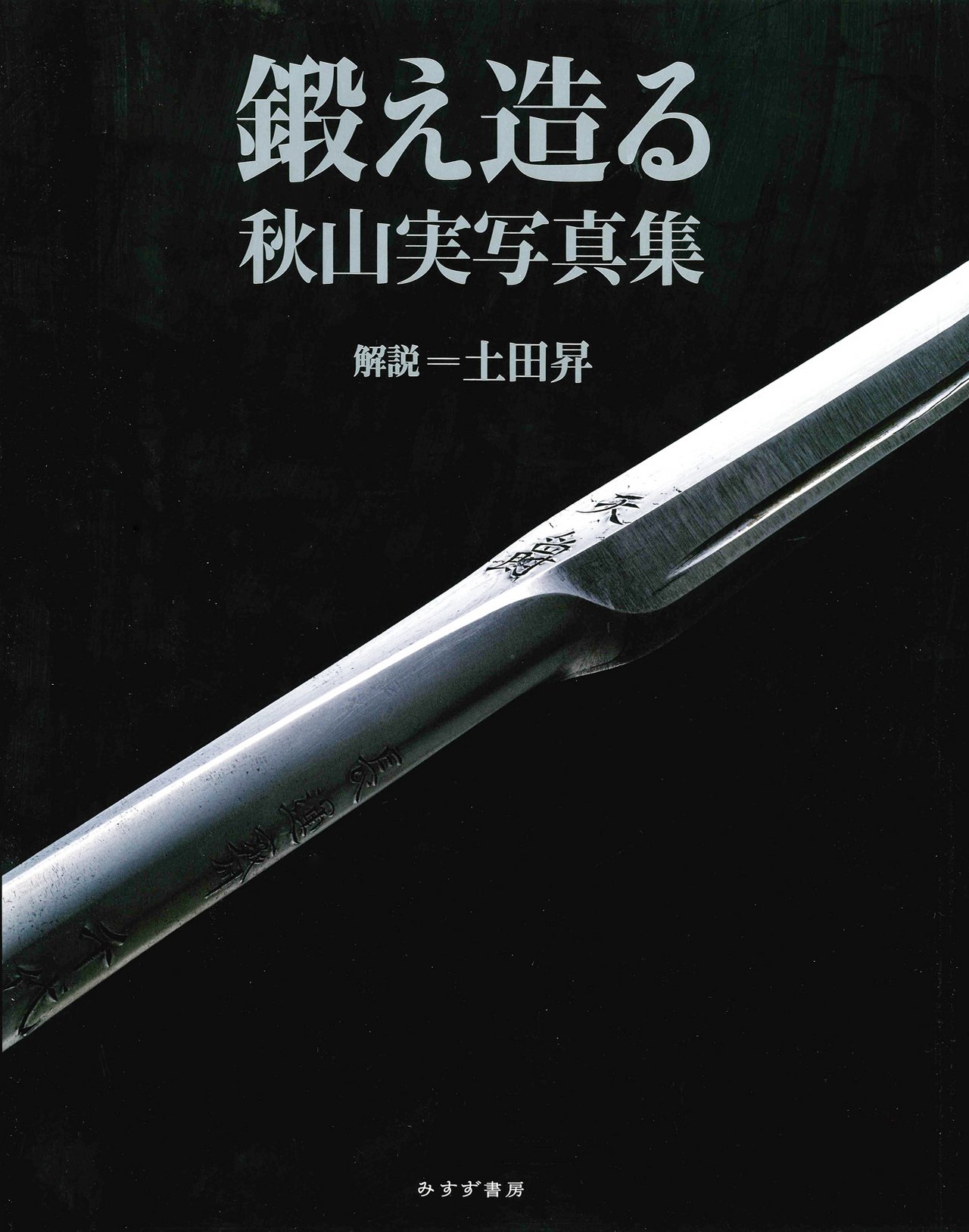

江戸時代の名鍛冶、重房、幸道、勝元、國弘。明治の廃刀令によって、刀匠から道具鍛冶へと転身した石堂寿永と次代の石堂秀一、そして、千代鶴是秀。

そんな名工たちの製作品のかたわらに、銘もなく、作者のわからない名品がある。昭和から平成にかけて、地道に職人の誇りをもって、すばらしい道具を作りつづけた鍛冶屋の仕事。消耗品の最たる廉価な木工具である1本の錐が、すがすがしくきらめく。

ひとりの写真家と大工道具店主の出会いから、半世紀。骨董や芸術品ではない、人の手をつうじて生ききった道具が並ぶ、幻の大工道具博物館がここに開館。