知りたいことがあるとスマホで検索する習慣が定着してしまった。それではまったく立ちゆかない世界があるということさえ忘れてしまいがちになる。それがどれほど豊かで魅惑的で面白い世界であるか、危機感があれば、この論考集のどの章でも開いてほしい。

たとえばカバー写真の、ナポリにあるサン・ジョルジョ・マッジョーレ食堂に飾られる巨大なヴェロネーゼ《カナの婚礼》(第2章)。これはナポレオンによって戦利品としてこの聖堂からパリに運ばれルーヴル美術館に展示されている絵画の、テクノロジーの粋を尽くしたファクシミリなのだ。こうなると、オリジナルとは何を意味するのか?

あるいはカリフォルニア大学ロスアンジェルス校(UCLA)リサーチ・ライブラリーの最先端検索システム「オライオン」を、ギンズブルグ教授が16世紀のある宗教的テクストに関して使ってみた! その省察(第6章)。

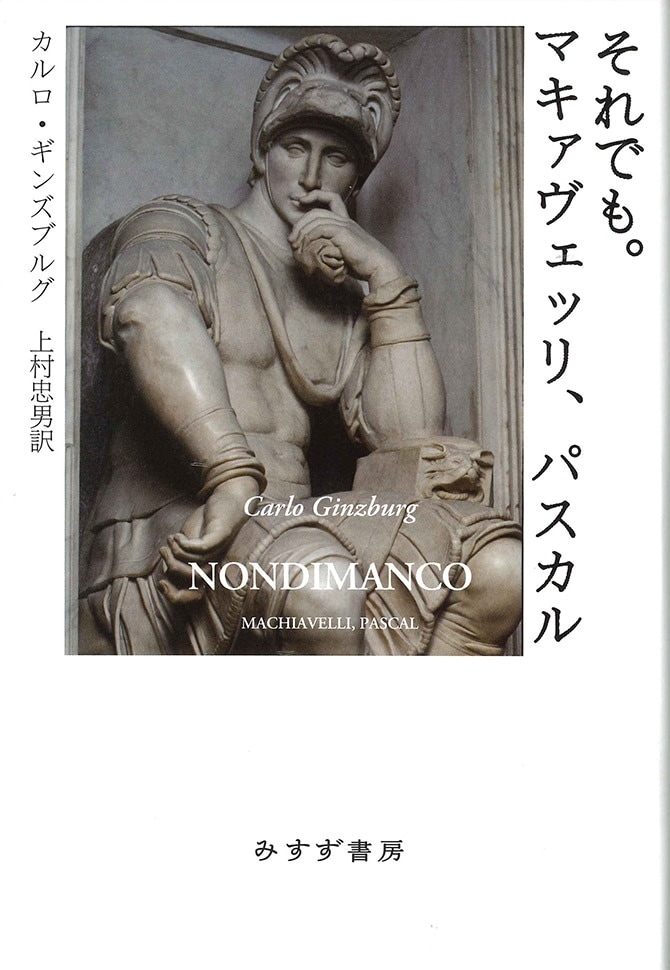

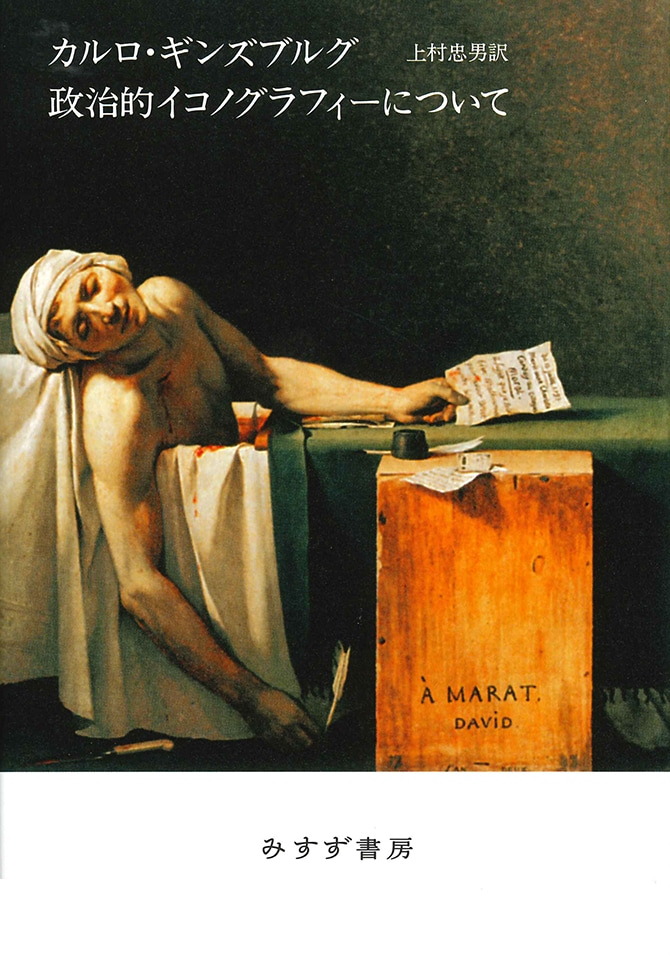

以下は、ギンズブルグ教授の序言「日本の読者へ」による本書の紹介である。