ちょうど50年前に出版された本に、長田弘『ねこに未来はない』(晶文社)があリます。長新太の手になる本文中の線画、そしてオレンジ色の大胆な絵によるブックデザインが好きなので今でも手放せません。表題作のほのぼのとした新婚生活の物語とは別にこれに収められた「『反猫同盟』解散」をずいぶん久しぶりに読んだら、こんな一節に出会いました。

「もし、ねこを好きだというひとがひとりいたら、そのすぐかたわらには、苦い気もちでむっつり押し黙ってねこ好きの言葉をきいているひとりのねこぎらいがかならずいるものです。」

好き嫌いが分かれる理由を、著者は犬とくらべています。

「犬が、数千年におよぶ人間とのつきあいの歴史のなかで、じぶんの生きかたを、犬は人間にとっての犬なんだというしかたに変えてきたことにくらべれば、ある動物学者のいうように『数千年にわたる人間とのつきあいで、ねこほど変わらなかった動物はいない』のですから。」

この「野生の感覚」が「ねこ好きにはねこの矜持と感じられ、ねこぎらいにはねこの粗野にみえる」というのです。

長田弘さんがさらっと書いていることを、ジョン・グレイさんはぐいぐいと理詰めで書いてくる。例えば、猫好きは猫に人間感情を投影していると非難されるが、それはちがうと断言します。

「(…)愛猫家は猫のなかに自分自身を見出すから猫を愛するのではない。猫が自分とはあまりに違うから愛するのだ。

犬とはちがい、猫は人間もどきにはならなかった。猫はわれわれ人間と交流するし、彼らなりのやり方で人間を愛するが、その存在の最も深い次元では、われわれとはまったく異質の存在だ。猫が人間世界に入ってきたおかげで、人間は世界の外を見られるようになった。われわれ人間は自分自身の思索という牢獄から解き放たれ、必死に幸福を追求してもかならず失敗するのはなぜかを、猫から学ぶことができる。」

ここで「牢獄」とまで言われている「自分自身」が厄介なものだというのが、この『猫に学ぶ』という本の伝えたいことでしょう。

「人間は幼少時に自分自身のイメージを形成し、その自己イメージを保存・強化することで幸福を追求する。だが人間が描いている自分のイメージは彼らの身体や生活の現実ではないから、それを追いかけることで、達成感ではなく自己への不満がもたらされることもあるうる。」

たしかに容姿にしても境遇にしても能力にしても、イメージと現実とのギャップこそ不幸の原因なのかもしれません。そうした「欺瞞的な自己イメージ」がないという点で典型的なのが猫だ、とグレイはつづけます。

「猫の倫理はいわば無私の利己主義である。自分と自分の愛する者のことしか考えないという点では、猫は利己主義者である。自分のイメージをもたないため、それを保存・拡大しようとは思わないという点では、無私である。猫は利己的であることで生きるのではなく、無私的に自分自身であることで生きる。」

遊んでいる猫、獲物を捕らえようとしている猫、眠っている猫、それを見ていると、余計なことを悩んでいませんね。

「『無心』に到達した人に、心がないわけではない。『無心』とは気を散らさない注意力、いいかえると、自分のしていることに完全に没頭していることである。自然にそれができる人間は稀にしかいない。最高の弓術家は何も考えずに矢を放つが、それは生涯にわたる鍛錬のたまものである。それに対して、猫は生まれつき無心である。」

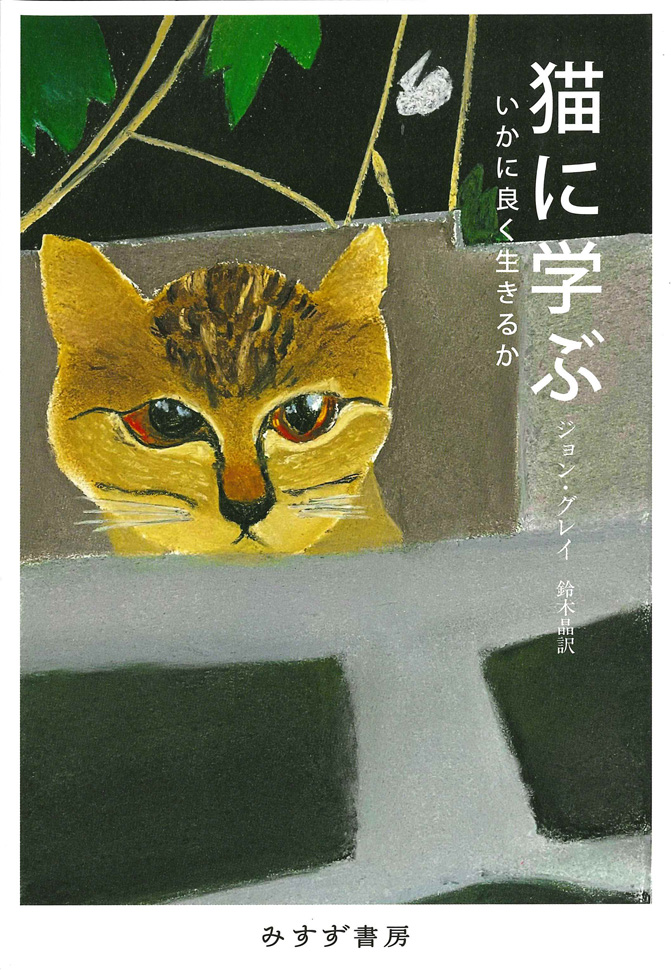

初夏にここを読みながら連想したのは、畑仕事と野良猫の世話に精を出していた坂口恭平さんのことでした。猫をパステルや墨絵で描いているのを見ていたので装丁につかわせてもらえないかと思いついたのです。

お願いするときに最後の「無心」についての数行だけを引用したら、坂口さんはメールで「文章無茶苦茶いいですね^_^ 僕は自然と無心ができてさらに鍛錬してるタイプですかね笑 猫と人間のハイブリッド^_^」と返して来ました。冗談でしょうが、本当にそうかもしれません。

その後、坂口さんの「畑猫」シリーズから、紺ちゃんの墨絵は雑誌「アルテリ」の表紙に、ノラジョーンズのパステル画は自著『土になる』(文藝春秋)のカバーになりました。同じになるのも遠慮したほうがよろしいかと、やはり好きだった坂口アオさんのパステル画をつかわせて下さいと頼んで許しをいただきました。

本が出来上がってみると、アオさんの描いた猫の目が素晴らしいことに改めて気づきます。じっと見つめるというのは、まさにこういうことでしょう。このcontemplationという語が、グレイ『猫に学ぶ』の終わりに印象的なかたちで登場します。

「人間にとって熟考 (contemplation) とは生きることからの小休止である。猫にとって凝視 (contemplation) とは生活そのものの感触だ。メイオー[1章に出てくる『フエから来た猫』の主人公]はつねに危険のなかで生き、何時間も危なっかしそうに窓枠にのっていた。彼は眼下に見える世界のなかに意味を探していたのではない。猫が教えてくれるのは、意味を探し求めることは幸福の追求に似た、ひとつの気晴らしにすぎないということだ。人生の意味とは手触りであり、匂いだ。それはたまたまやってきて、気づかないうちに消えてしまう。」

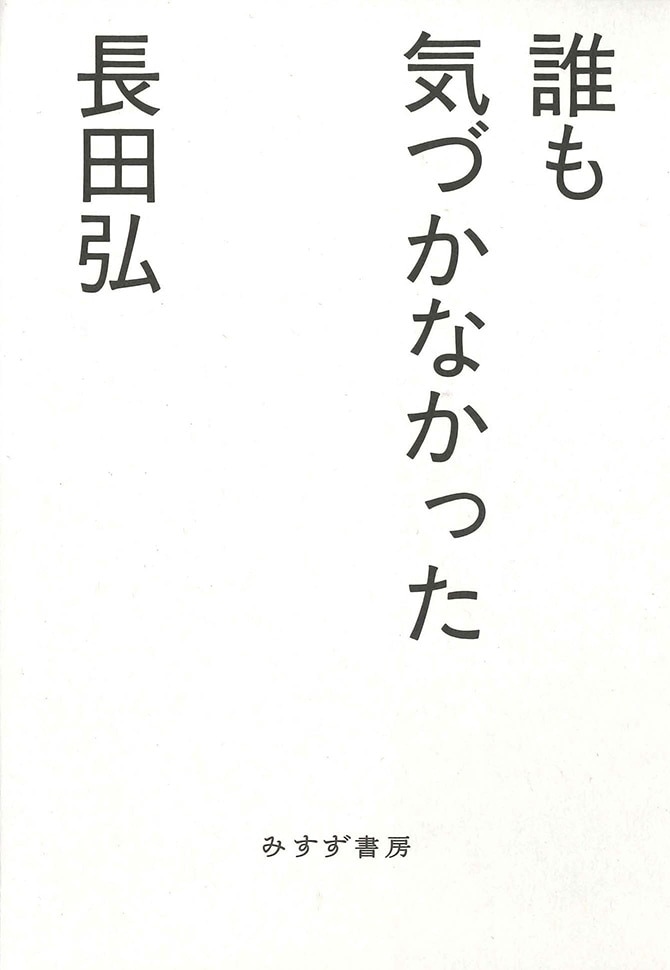

猫のことをいろいろ読んでいたら、自由をめぐって深い哲学的考察に達しているという、いささか変わった本です。それほど厚くないのに、中身は充実していて読み返すに足ります。書店でこちらをじっと見ているこの目に出会ったら手にとってください。