感情を主題に人文・社会科学と生命科学を架橋する、歴史学研究の斬新な試論。

監訳者によるあとがきの抜粋(ほぼ全文)を以下ウェブでお読みになれます。

訳者あとがき

森田直子

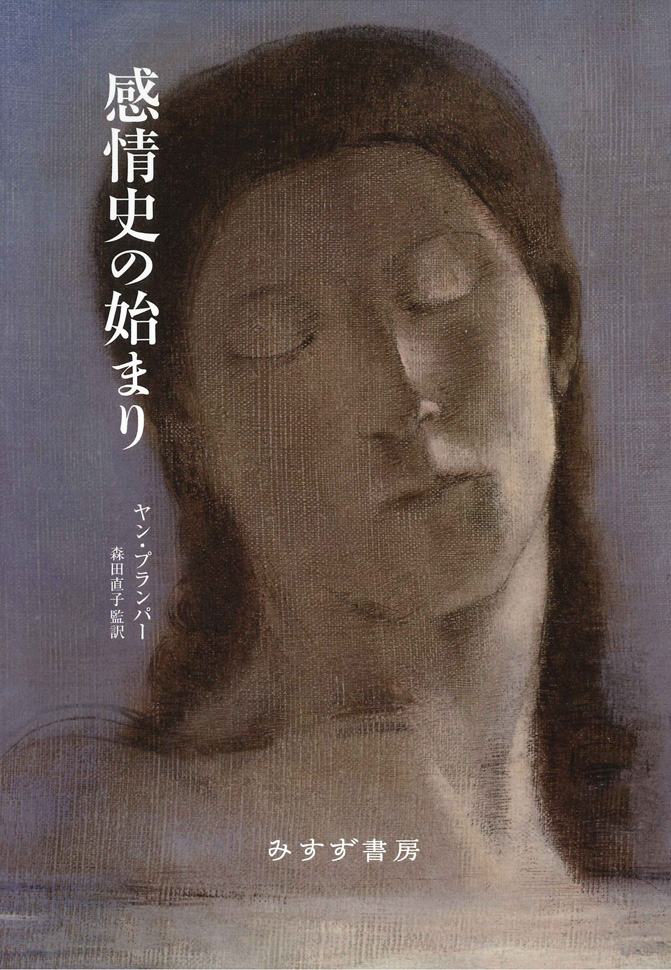

本書は、Jan Plamper, Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte, München: Siedler, 2012(同書の英訳版は、Jan Plamper, The History of Emotions. An Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2015)の全訳である。

著者のヤン・プランパーは、1970年に西ドイツで生まれ、ギムナジウム卒業後にアメリカ合衆国に渡って、1992年にブランダイス大学を卒業した。ロシア滞在を挟みながら引き続きアメリカで勉学を続け、スターリン崇拝についての博士論文を執筆し、2001年にカリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得した。その後ドイツに戻り、テュービンゲン大学やベルリンのマックス・プランク人間形成研究所で教育や研究に従事し、2012年からはロンドン大学ゴールドスミス・カレッジにおいて歴史学の教授を務めている。

プランパーの最初の単著は、博士論文をもとにした英語の著作『スターリン崇拝――権力の魔力についての考察』(The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power, New Haven: Yale University Press, 2012)である。同年には、本邦訳書の原著となるドイツ語の『歴史と感情――感情史の基礎』を、2019年には最新の単著『新しい私たち――なぜ移民はその一部なのか ドイツ人のもう一つの歴史』(Das neue Wir. Warum Migration dazugehört. Eine andere Geschichte der Deutschen, Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2019)を刊行している。これらの単著以外にも英語、ドイツ語、ロシア語で論文集を編み、2018年からはケンブリッジ大学出版会の初歩叢書「感情と感覚の歴史」の編集主幹を務めるなど、プランパーは、マルチ・テーマ、マルチ・リンガルでマルチ・カルチュラルな21世紀的歴史家として活躍している。

『歴史と感情――感情史の基礎』の執筆動機は、プランパーによれば、兵士の恐怖感情の歴史に取り組む中で突き当たった数々の問いにあったという。兵士の恐怖の感情と言えば、序論――マオリ戦士の恐怖を取り除く興味深い慣行――や、感情史の展望を描く第四章の最後――第一次大戦期のロシア人将校の戦闘記録の分析――に短くも印象的に描かれているが、後者に密接に関係するロシア軍兵士の恐怖感情の研究は、「感情の歴史学」と題された特集(『思想』岩波書店、2018年8月号)の中ですでに邦訳されている(西山暁義訳「恐怖――20世紀初頭のロシア軍事心理学における兵士と感情」)。同特集は、ベルリンのマックス・プランク人間形成研究所で感情史研究グループを率いるウーテ・フレーヴェルトの来日講演(2017年9月)をきっかけに企画されたものである。特集には、フレーヴェルトの「屈辱の政治――近代史における恥と恥をかかせること」も載録されているが、彼女の著書『歴史の中の感情』も2018年末に邦訳が刊行された(櫻井文子訳、東京外国語大学出版会)。フランスのスイユ社が企画した『感情の歴史』シリーズも、第一巻の邦訳が今年の四月に出た(片木智年監訳、藤原書店)。さらに、バーバラ・H・ローゼンワインとリッカルド・クリスティアーニによる『感情史とは何か』(What is the History of Emotions? Cambridge: Polity, 2018)の邦訳出版(岩波書店、2021年初頭)も控えている。この数年で、欧米の感情史研究が日本にもかなり入ってきたことが分かるだろう。

本書は、そうした近年の欧米の感情史研究を概観した最初期の著作の一つである。内容を大筋で確認しよう。プランパーの主眼は、感情を題材とする歴史学の研究、すなわち感情史研究を実り豊かなものにするための基盤を提供することにある。序論では、西洋の哲学がその長い歴史を通じて感情をどのように捉えてきたのかを見渡した後、動物やヒューマノイド機械にも感情はあるのか、感情は私たちの身体の外側に由来するのか内側に存在するのか、といった刺激的な問いが考察される。そして、感情は歴史を有するのか、そうだとしたらどのような史料から読み取れるのか、という感情史研究の核心に迫る問いが扱われる。そこに挙がっている外交儀礼に関する諸事例は、感情史としてのみならず、歴史研究一般としても面白く読めるだろう。

第一章は、歴史学が感情をどう扱ってきたのか――感情史の歴史――を主題とし、感情史研究の先駆者とみなされるL・フェーヴルから出発し、現今の感情史研究に大きな影響力をもつN・エリアスや、スターンズ夫妻の「エモーショノロジー」の研究などが紹介される。だが、プランパーによれば、近年の感情史ブームの起点をあえて示すなら、2001年9月11日、アメリカ合衆国の同時多発テロであるという。いわゆる9・11は、短期的に見て極度に感情的な言説の氾濫を引き起こしたのみならず、長期的にもすでに進行しつつあったポストモダン的状況からの離脱やバイオ革命を加速させ、その主役となった生命科学の知が学問全般を支配する傾向を強化したのだ。その後の感情史ブームを牽引したのは中世史、とりわけバーバラ・H・ローゼンワインの「感情の共同体」の議論とされる。

ところで、ポスト構造主義、社会構築主義の典型的な理解によれば、感情とは文化によって構築されたもので、そこに普遍性は(ほとんど)ないとみなされる。プランパーはこうした理解に徹底的に寄与したのは人類学であるとし、第二章で、感情をめぐるさまざまな人類学研究――イヌイットの怒りの統御、イロンゴット族の首狩り、ベドウィンの女性の歌うギンナーワ、イファリク族のソングとファーゴなど――を、社会学と言語学の示唆に富む補説とともに紹介する。他方で、9・11後にポスト・ポストモダンの傾向を強力に後押ししたのは生命科学、とくに心理学と神経科学における感情(情動)研究である。プランパーはそれらを普遍主義的、本質主義的な感情理解として一括し、第三章で詳述する。ここでも第二章以上に多くの事例や研究――エクマンの基本感情、ダーウィンの『人および動物の表情について』、フィネアス・ゲージの悲劇、カタリーナをめぐるフロイトの症例報告、fMRIスキャナによる実験、ソマティック・マーカー仮説、ミラーニューロンなど――が紹介され、さらに、神経科学の成果に依拠しながら展開される人文・社会科学の例――神経美術史、神経政治学など――が批判的に取り上げられる。

この二つの章で本書全体の約6割を占めることからも分かるように、社会構築主義と普遍主義に正面から立ち向かうことが本書の核心部分である。歴史学が感情を扱おうとする場合、当然ながらその変化や構築性に注意が向けられるが、プランパーは、極端な構築主義は唯名論への後退を導き、行き過ぎた相対主義は批判的な歴史研究を不可能にするとして却下する。と同時に、ポスト・ポストモダンの学問的潮流に棹さすべく生命科学の知見を無批判に受け入れ、それに依拠して歴史研究を行なうことは危険であると警告する。なぜなら、歴史家が用いる生命科学の知見は、往々にして分かりやすく単純化された通俗版に由来し、必ずしも最新の正確なものではなく、また、生命科学を含む自然科学の知見は正誤がはっきりとしており、短期間で乗り越えられてしまう危険性が高いからである。

感情の社会構築主義的理解およびそれにもとづく研究と、普遍主義的なそれへの批判的対峙を踏まえ、第四章では歴史学における両者の止揚の試み、すなわち、感情史研究の展望がなされる(これが実質的な結論であり、最終章にあたる「結論」はごく短い形式的なものである)。プランパーが高く評価するのは、ウィリアム・M・レディによる先駆的な試み――エモーティヴ、感情体制などの術語の導入――と、レディの理論を将来性に富むかたちで発展させたモニク・シェーアの試み――動員的、命名的、コミュニケーション的、調整的の四つの感情実践――である。そして、ニューロヒストリーの試みの問題点を明らかにした後、著者が感情史として創造的な研究が可能であると考える領域(政治・社会運動史、経済史、法制史、メディア史、オーラル・ヒストリー、歴史家の感情)を歴史的事件の素描とともに提示する。

本書は、感情史の概観を得るのに非常に有用な入門書である。同様の入門書には、既出のローゼンワインとクリスティアーニの『感情史とは何か』の他に、ロブ・ボディスの『感情史』(The History of Emotions, Manchester: Manchester University Press, 2018)がある(前出の『思想』掲載の拙稿も参照)。それらとの比較を念頭に本書の特徴を挙げるなら、次の4点に見出せるだろう。第一に、大著でありながらも構成が良い意味で単純――通時的な叙述、古典的な弁証法――で、論旨がきわめて明快であること。第二に、魅力的な具体例に溢れていること。古今東西の感情に関するさまざまな著述や研究だけでなく、プランパーの趣味嗜好が垣間見える微笑ましいエピソードから、スティーヴン・ピンカーやアントニオ・ダマシオらの大著がベストセラーになる出版業界の仕組に至るまで、興味を引く数々の話題が著者の主張を肉付けしている。第三に、生命科学、とりわけ神経科学へのまなざしが皮相的ではないこと。感情史の唱道者は、感情(情動)についての最低限の知識の必要性や、その知を生み出す生命科学研究との協働の可能性を強調する。とはいえ、本書の第三章のように多くの紙幅を生命科学研究の説明に割く歴史学の著作はまれであろう。神経科学上の仮説――仮説そのものというより、その通俗版――と、仮説を無批判に受け入れて自身の研究の理論的基盤にすることへのプランパーの批判は、根拠があるだけに鋭く厳しい。もちろん、彼の主眼は、生命科学の知見を素人(歴史家)が利用しないように説くことではなく、何に注意し、実際どのように利用しうるのかを提示することにある。第四に、本書はある程度まで歴史学――とくに欧米の歴史学の潮流とその強い影響下にある日本の西洋史学――の史学史、さらには19世紀以来の諸学問の歴史としても読めるという特徴をもつ。9・11が脱言語論的転回を加速させ、人文科学に対する生命科学の影響力を強化したこと、感情論的転回を促し、新唯物論などの思想、それらに影響された学問傾向や研究が前面に出てくることになったという解釈は示唆に富む。

とくに最後の点は、新型コロナウイルス感染症と闘う目下の世界史的現象にも関連しており、あらためて強調しておきたい。プランパーの言うように、9・11のむき出しの暴力が、極端な構築主義や言語中心主義からの乖離ならびに身体や感情の重視を促進した側面があるとするなら、2020年初頭からのコロナ禍は、その傾向をさらに後押しする可能性が高い。というのも、それは、新型ウイルスに対する人体の無防備さや無力さ、翻って私たちの身体のもつ意味や力を再認識させただけでなく、そうした身体性が感情と不可分であることをも強く印象づけたからである。感染――身体の物理的変化――に対する不安や恐怖。感染した身体への嫌悪や蔑み。身体的接触や接近の回避――移動の自由の制限までをも含む――という感染症対策がもたらす苦しさや悲しさ、悔しさ。権力あるいは他者による自身の身体への不当な介入と捉えられる措置――マスク着用義務からアプリを通じた個人情報管理に至るまで――への怒りや反感、困惑など。政治・経済・社会・文化のさまざまな問題と結びつきつつ、こうした身体性に由来する/身体性を伴う感情が否応なしに前景化されたのが、コロナ禍であると言えるだろう。このことが、20世紀末以来のポスト・ポストモダンの傾向を加速させ、科学的思想や学問的追究に何らかの影響を与えることは必至に思われる。歴史学において感情史という新しいアプローチが存在感を高める、もしくは、感情史研究が歴史学研究を豊かにするのは、半ば必然のことかもしれない。

では、感情史研究とは、具体的にどのようなものでありうるのか。これについてのプランパーの言葉は控えめである。「感情史の展望」と題された本書の第四章が、直前の第三章の半分以下の分量であることに、やや肩透かしを食らう感はある。もっとも、原著の執筆時期――今から約10年前――にも注意しなくてはならない。当時すでに、神経科学における感情研究の飛躍的進展との共振、いわゆる感情論的転回が、歴史学以外のいくつかの学問分野では起こっていた一方で、歴史家の「感情の共同体」は総じて「感情」には無頓着もしくは慎重であった。その中で、歴史学においても感情論的転回は不可避であること、その際、先陣の轍を踏むべきではないこと、という二つのメッセージを同時に届けようとする苦心の結果が、第四章なのかもしれない。いずれにせよ、この間に感情史の研究は着実に増えてきている。より多くの歴史家が、「感情」をめぐる新しい知見を批判的に摂取しつつ感情史に心を開くようになれば、多様な実践がおのずと生まれることになるだろう。

(後略)

copyright© MORITA Naoko 2020

(筆者の許諾を得てウェブ転載しています)