映画の観方は人それぞれ。それだけに、語るべきことはたくさんあります。4月の新刊『アジア映画とは何か』をはじめ、あなたの映画の観方や語り方をきっと変えるみすず書房の本をご紹介します。

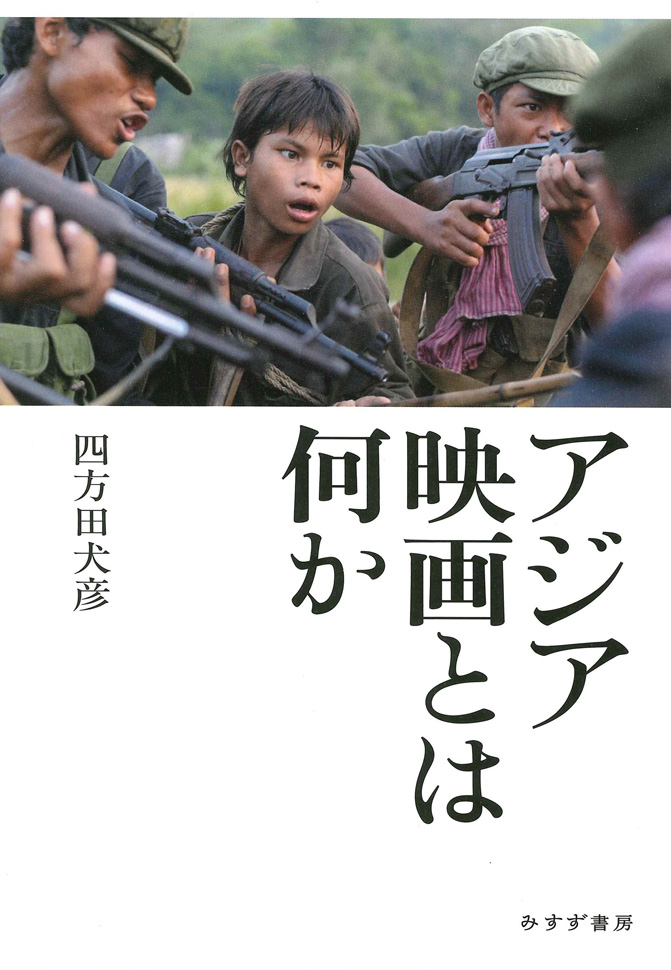

1. 四方田犬彦『アジア映画とは何か』【2025年4月刊】

「アジア映画にはさまざまな接近の仕方がある。あるものは容易であり、あるものはひどく困難である。そのあり方は、古代ギリシャによって他者と見なされたアジアという観念の困難に、すぐれて見合っているといえる」(「アジア映画に接近する、いろいろな方法」より)。西洋的な基準に覆われた日本人にとって、アジア映画とはいったいいかなるものなのか? そこに向けられる異国情緒や、失われた日本のノスタルジアの投影、映画を通して歴史を学習しようという勉強型啓蒙主義、そのどれをも脱却して、作品に向き合うには? アジア映画を語ることの困難さに向き合い、全身でそれを成し遂げようとする熱意に溢れた、集大成の書。

2. トム・ガニング『映像が動き出すとき――写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』

長谷正人編訳、松谷容作・菊池哲彦・三輪健太朗・川﨑佳哉・木原圭翔・増田展大・前川修・望月由紀訳(2021年刊)

編者・長谷は、次のように記している。「……驚くべき該博な知識に基づいて多様な視覚文化を扱いながらも、ガニングはこれらを通して、ほぼ一貫して同じテーマを追求しているように見える。それが、私たちがこの論文集を編んだ理由でもある。ガニングは、映画やアニメーションといった映像文化を基礎づけている、イメージの〈動き〉もしくは〈運動〉が、なぜ人間にとって魅惑的なものとして現象するのかをさまざまな角度から探究している……」(「はじめに」より)。つまりテーマは、「なぜ映像はおもしろいのか」というド直球。映像文化圏全体を見晴らす初期映画・メディア史研究の泰斗、トム・ガニングの、日本語版独自編集の論考集。

3. マイケル・オンダーチェ『映画もまた編集である――ウォルター・マーチとの対話』

吉田俊太郎訳 (2011年刊)

ブッカー賞作家オンダーチェによる、稀代の映像・音響編集者ウォルター・マーチとの語らいの記録。『ゴッドファーザー』『カンバセーション…盗聴…』『地獄の黙示録』『存在の耐えられない軽さ』などなど、マーチが編集を手掛けた数々の有名作品のうらに、緻密な意図が含まれていたことがこれでもかと語られる。「映画においてある意味最もマジカルな領域である「編集」の創造性に迫る……観客の無意識に働きかけてくる匠の秘術に、戦慄!」(『POPEYE』2013年4月号、選者:宇多丸氏)

- 『映画もまた編集である』詳細はこちら

- 【試し読み】「INTRODUCTION」(PDFファイル)

4. ファン・デル・クナープ編『映画『夜と霧』とホロコースト――世界各国の受容物語』

庭田よう子訳 (2018年刊)

映画『夜と霧(Nuit et Brouillard)』は、ナチスによる強制収容所の実態を初めて映像化したもので、1955年にフランスの映画監督アラン・レネ(後に『二十四時間の情事』『去年マリエンバートで』を監督)によって制作された。本書は、この30分余りの短編映画が、フランス、ドイツ、イスラエル、イギリス、オランダ、アメリカといった国々でどのように受け止められ、どのような反応をもたらしたかを詳述したもの。

5. 三浦哲哉『サスペンス映画史』

(新装版2022年刊、初版2012年刊)

サスペンスとは、確固としたものではなく、時代とともに変化し更新されて強くなってきたなにものかである、というのが本書の立場。ホラーでもない、スリルでもない、ミステリーでもない、ほかならぬ「サスペンス」とはどのようなものなのかを、映画史のなかに見出そうと試みる。本文に登場する映画作品は180本以上。日本の映画研究を牽引する俊英のデビュー作。

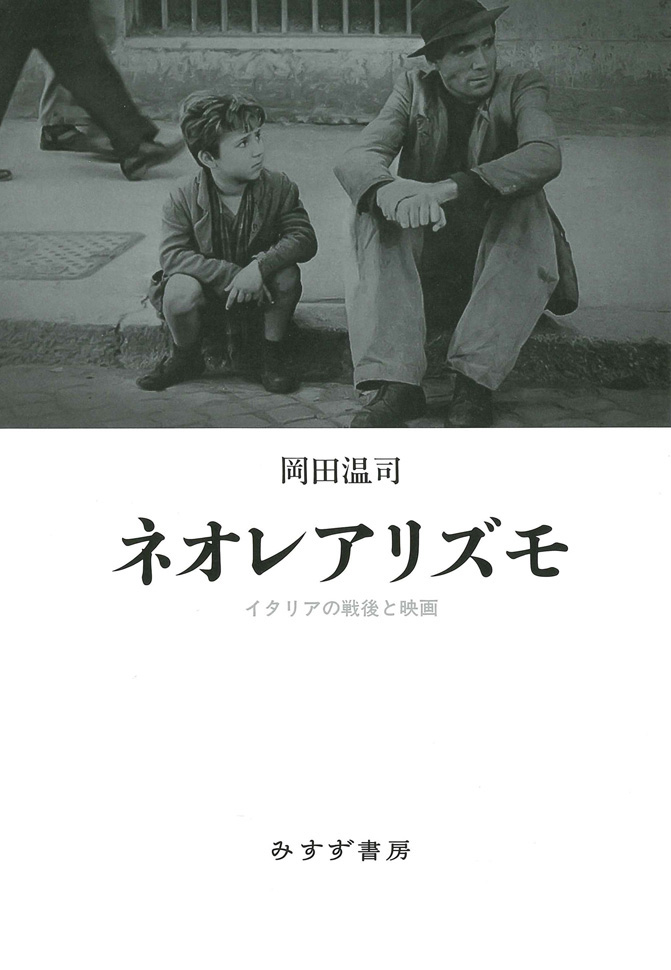

6. 岡田温司『ネオレアリズモ――イタリアの戦後と映画』

(2022年刊)

ネオリアリズモとは、徹底的に市井の人びとが生きる現実を見せるために、偶然を取り入れた撮影手法にその特徴をもつ、戦後イタリアの映画潮流。本書は、この潮流の分析を通じた映画史・映画理論研究の枠を越えて、戦後イタリアの現実を浮かび上がらせることを目論んでいる。「……映画史的順序を無視し、各監督の個性ではなく作品が見せる戦後イタリアの姿の分析に絞った視点は極めて新鮮である。これまでの映画史研究への大いなるアンチテーゼとも言えよう」(古賀太「『ネオレアリズモ』書評」『映像学』109(2023)より)

7. 『侯孝賢の映画講義』

卓伯棠編、秋山珠子訳(2021年刊)

台湾映画の巨匠・侯孝賢(ホウ・シャオシェン)が、香港バプテスト大学で映画制作を学ぶ学生に向けておこなった連続講義の記録。「あなたが見る世界こそが、あなたの映画を作る」(p.3)という言葉のとおり、候孝賢自身の経験がいかにその諸作品を形づくったかが存分に語られる。制作秘話や映画論のみにとどまらず、その人生観までもが窺い知れる、侯孝賢理解のための必読書。

8. ステファヌ・ルルー『シネアスト宮崎駿――奇異なもののポエジー』

岡村民夫訳(2020年刊)

『君たちはどう生きるか』で2度目のアカデミー長編アニメ賞を受賞したことも記憶に新しい、日本を代表するアニメーション作家・宮崎駿。彼の独創性はいかに生まれ発揮されたのか。宮崎が「場面設計」として参加した東映動画作品『太陽の王子 ホルスの大冒険』からスタジオジブリにおける第6作『千と千尋の神隠し』までを、精緻な作品分析とともに辿り、映画演出家としての宮崎駿を浮き彫りにする。姉妹本の『シネアスト高畑勲』とあわせて読めば、二人の対比や創造的応答を感じ取ることができ、より理解が深まります。

9. ショーレ・ゴルパリアン『映画の旅びと――イランから日本へ』

(2021年刊)

イランと日本という二つの文化の間に、字幕翻訳から合作のプロデュースまで、映像作品の仕事を通じて橋を架けた一人の女性の半生。日本の監督のイラン・ロケや、イランの二大巨匠(ナデリとキアロスタミ)の日本での映画づくりの舞台裏など、読みどころが満載。映画を愛し、その素晴らしさを伝えるため海を渡り奔走した、一人の映画人の姿に胸を打たれる一冊。

10. 渡辺政隆『科学で大切なことは本と映画で学んだ』

(2021年刊)

どうして科学を探究し、得られた知識をどんなふうに使うのか。優れた映画や文学で描かれるその含蓄を、国内で指折りのサイエンスライターのレンズを通して味わえるのが、本書の魅力。「芸術ばかりでなく、科学もまた文化なのだ」と語る著者の手の内が、惜しげもなく明かされている。