新刊『無数の言語、無数の世界』の著者ケイレブ・エヴェレット氏は親子二代で言語学者であり、好評書『ピダハン』の著者ダニエル・エヴェレットの息子です。今回のブックリストでは、小社から刊行されている両氏の著書をご紹介いたします。

『無数の言語、無数の世界――言葉に織り込まれた世界像を読み解く』

ケイレブ・エヴェレット 大久保彩訳【2025年10月最新刊】

ケイレブの新著のテーマは、「世界像」。「言語は、それが話される環境を反映したものとなっているはず」というのが本書の基礎となる発想。言語どうしの共通点よりも多様性にこそ着目する、新しい言語学啓蒙。

これまで主流の言語学で長らく前提とされてきた「言語の差異は表面的なものにすぎず、それらが根本的な類似性、ひいては「普遍文法」を見えにくくしている」という見解がある。この前提は、かつてヨーロッパに起源をもつ言語を対象とした研究が多かったころには強く信じられていたもの。しかしこれが、近年ヨーロッパ起源に限らない世界中のあらゆる言語に関する知見が蓄積されてきたことで、覆されようとしている。

「本書で扱うテーマを決める際には、言語が広範な人間の思考や人間の経験のほかの側面とどのように――おそらくまだ十分に理解されていない形で――結びついているかを浮かび上がらせるようなトピックを選んだ」という。高低差のある土地、赤道付近の土地、暑い土地、寒い土地……。「当たり前」のちがうそれぞれの土地の言語が秘めているものは、言語そのものだけを見ていてはわからない。近年ますます学際的な言語学という領域の、最前線の知見の集積。

『数の発明――私たちは数をつくり、数につくられた』

ケイレブ・エヴェレット 屋代通子訳(2021年刊)

「世界像」という壮大なテーマを対象とした新著に対し、ケイレブの前著はテーマを「数」に絞っている。あなたは、1個、2個、3個……と数えていける能力は、自然に備わっていて誰もが運用できる能力だ、と考えてはいないだろうか。本書では、その前提に異議を申し立てる。著者ケイレブ氏によれば、数は車輪や電球と同じ「発明品」であるという。

本書が扱う数を巡る話題のなかから、ここでは「指と数」の重要な関係を紹介したい。ヒトが数の概念を「発明」するに至ったのは、その手指が重要だったというのだが、著者はその理由を二つ挙げている。二足歩行をするヒトは、両手が自由になり自分の手指を見つめる時間が増えたことが一つ。そしてもう一つは、両手の形が左右対称であることだ。手が一つの単位としてなじみ深いものになり、それを他方の手と対応付けやすいことが、身の回りにあるものの数を、手指の数と対応付けて把握していくことのきっかけになった……という。

本書には、「言語には世界像が反映される」という新著のアイデアに関連する主張がところどころにみられる。本書と新著をあわせて読めば、数の言葉から言語全体のありようへ、視界が広がる読書体験が得られるはず。

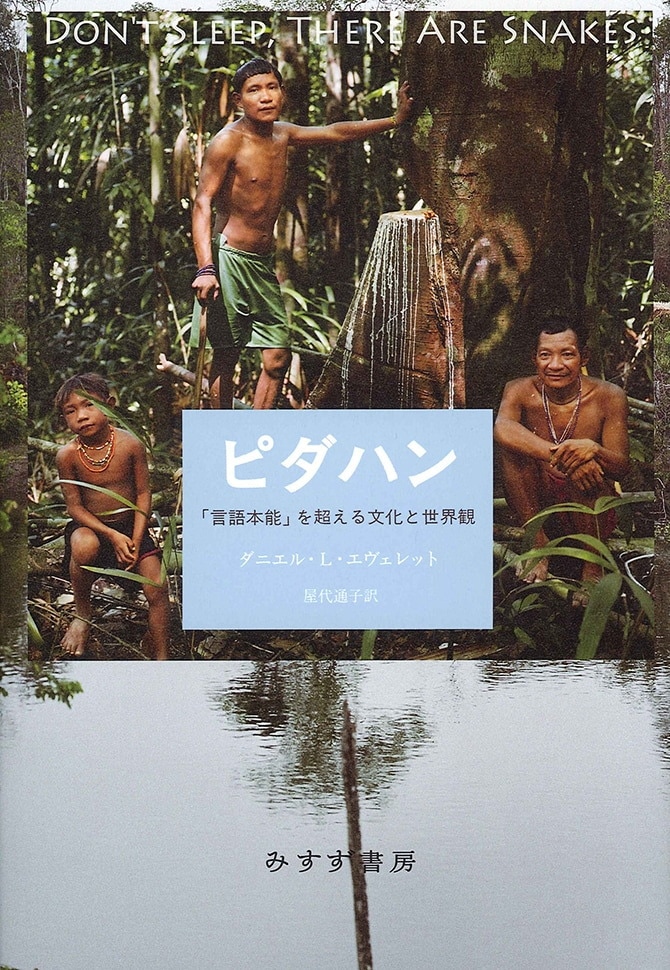

『ピダハン――「言語本能」を超える文化と世界観』

ダニエル・L・エヴェレット 屋代通子訳(2012年刊)

刊行以来さまざまなメディアで魅力を伝えていただき、重版を続けているベストセラー。

著者のダニエルは、キリスト教の伝道師として、布教を目的にアマゾン奥地に住むピダハン族のもとを訪れる。伝道のためには言語を知らねばならぬと、ピダハン語を深く学んでいくなかで、その言語体系と文化の謎に夢中になっていく……という営為の顛末が、本書には書かれている。

ピダハンの言語や考え方の記述はもちろん本書の魅力だが、アマゾン奥地の暮らしの詳細もまた、隠れた魅力。川を渡ればイルカが現れ、オオハシやコンゴウインコの鳴き声がいつでも聞こえ、タランチュラやゴキブリ、蚊といった虫たちに辟易し、巨大なアナコンダやジャガーが時折顔を出す。

そんな野性味あふれる伝道旅行には、著者の妻と3人の子どもも同行するのだが、その子どものうちの1人が上記二著の著者・ケイレブ。ダニエルが『ピダハン』で記述した暮らしの様子が、『数の発明』で思い出を振り返るように述懐されていたりして、両者を引き比べて読むのもまたおもしろい。