(補記2025年7月)

ナチス・ドイツの強制収容所に囚われた自らの体験をつづり、限界状況における人間の尊厳の姿を余すところなく描いたヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』。この本は毎年のように夏休みの青少年読書感想文全国コンクールでも、おもに高等学校の部の自由図書に選ばれて、すばらしい作品がつぎつぎ生まれています。

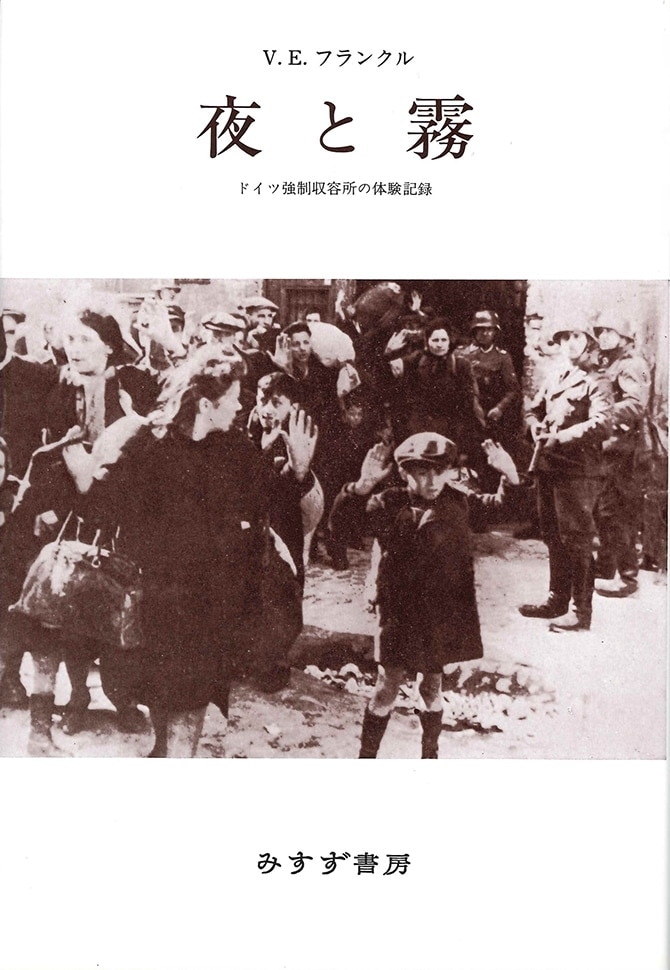

『夜と霧』が霜山徳爾訳で初めて出版されたのは、終戦から11年めの1956年夏のことです。このとき、日本ではまだ、第二次世界大戦時のホロコーストやアウシュヴィッツのことはよく知られているとはいえませんでした。そこで訳書には、ドイツ語版原書にはない解説や写真資料を日本で独自に加えるという配慮がなされました。発刊と同時に『夜と霧』は空前の反響をまきおこし、今にいたるまで、まさに世代をこえて読みつがれています。

2002年に池田香代子訳による『夜と霧』新版が世に出ました。この永遠の名著を世紀をこえて伝えたいという願いに加えて、著者フランクル自身が1977年に大幅な改訂をほどこしたので、その新しい改訂版にもとづく新訳を実現したものです。旧版の解説・写真資料は削って、フランクルのテクストそのものの力で訴えかけるシンプルな本のかたちに戻し、若々しくなめらかな新訳がいっそう読者層を広げました。

いっぽう、新版の刊行をきっかけに新旧両方の翻訳にあらためて讃辞が寄せられるという、実のところあまり予想していなかったことが起こりました。それを受けていまも、霜山徳爾訳と池田香代子訳の両方が、版を重ねているのです。

新版と旧版

フランクルについて知るには

アウシュヴィッツの地獄の中から鍛え出された宝石のような、フランクルの心理療法の思想については、『死と愛――ロゴセラピー入門』をどうぞ。『夜と霧』に並ぶロングセラーです。

フランクルは惜しくも1997年に世を去りましたが、晩年までロゴセラピーの仕事に全精力をかたむけ、自伝をまとめる余裕などありませんでした。フランクル夫妻ヴィクトールとエリーは、年若い友人の臨床心理学者に全幅の信頼を寄せて、自分たちの伝記をまとめてくれるよう招きました。そこでふたりの語りをもとに、インタビューや取材を重ねて生まれたのが、ハドン・クリングバーグ・ジュニア『人生があなたを待っている』(全2巻、おそれいりますがただいま品切)です。

フランクルの講演集『それでも人生にイエスと言う』をはじめとするシリーズ「V・E・フランクルの本」は、春秋社から刊行されています。

ホロコーストについて知るには

エリ・ヴィーゼル『夜』は、15歳の少年としてアウシュヴィッツを体験した著者の自伝小説です。

この不朽の書もまた、『夜と霧』と並んでみすず書房のロングセラーです(初版1967年)。訳者の村上光彦みずからの手で2010年に改訳され、著者ヴィーゼルの新たなまえがきをそえて、新版となりました。

このように、文学あるいは小説のかたちで書かれる本もあります。文学や小説は、いうまでもなく、絵空事と同じ意味ではありません。文学や小説でこそ捉えられるホロコーストがあるにちがいありません。

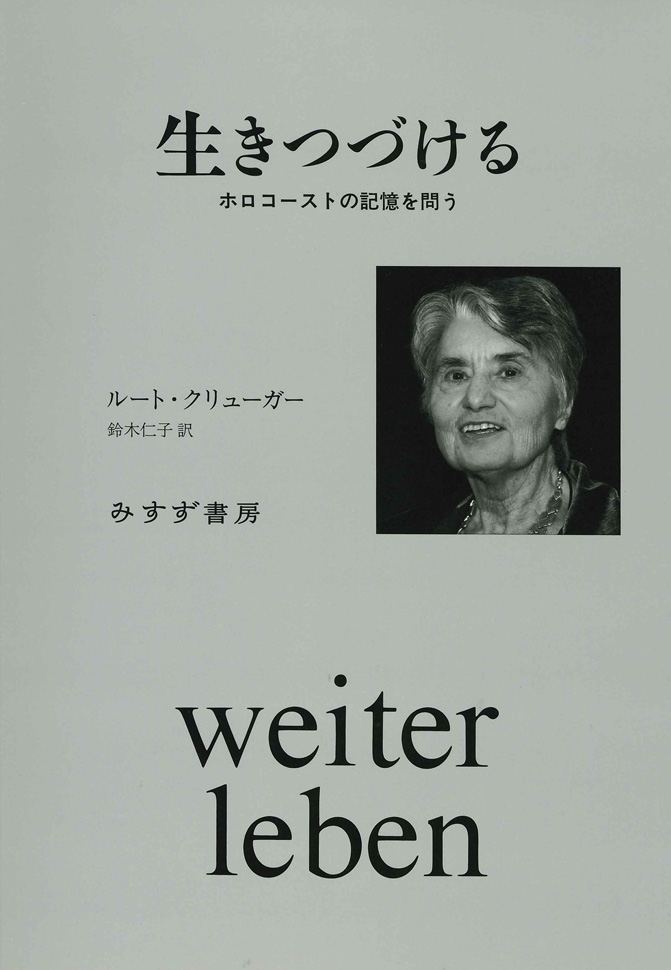

1931年ウィーンに生まれたルート・クリューガーは、母とともに強制収容所に移送されたとき、まだ10歳でした。戦後も45年を過ぎて、〈生き残り〉としての闇を抱えながら、またそのトラウマを乗りこえようとして、彼女は過去の記憶に問いかけました。

生きつづけるために。

アウシュヴィッツ=ビルケナウで年齢を3歳ごまかしてガス室送りをまぬがれたこと、死の行進の途上、母といっしょに脱走したこと……現在と過去を往き来しながら、同時代を生きるひとりのユダヤ人女性が書き上げた自伝文学です。

ヒトラーが政権を握った1933年、アンネの母エーディトは、母国ドイツからアムステルダムへ家探しにやってきました。

1940年ドイツがオランダを占領し、その2年後にフランク一家の姿は隠れ家に消えます。しかし潜伏までのおよそ8年間、少女アンネは家の前のメルウェーデ広場を親友たちと闊歩し、小さな子供たちの世話をやき、隣人たちと豊かな時間を過ごしていたのでした。

では親友たちとその家族はどうなったか、広場でかつてくり広げられた住民の日常、祭り、迫害、密告、抵抗……大きな歴史を反映した小さなコミュニティの物語。