2024年6月18日『タコの心身問題』『メタゾアの心身問題』の著者、ピーター・ゴドフリースミス氏が来日し、ロングインタビューに応じました。聞き手をつとめたのは『理不尽な進化』などの著作で知られる著述家・編集者の吉川浩満氏。インタビューの模様は、みすず書房のYouTubeチャンネルでも公開中です。ぜひ、こちらの記事とあわせてご覧ください。

〈インタビュー〉ピーター・ゴドフリー=スミス

(聞き手:吉川浩満)

「型破りな」哲学教授になったきっかけは?

吉川 みすず書房から翻訳刊行された2冊の本を拝読しました。また先生のInstagram(@insta_zoan)などを拝見すると、毎日のように海に潜ったり、野生動物の写真を撮っておられたり、見ていてとても楽しいのですが、先生は哲学教授でもいらっしゃいます。われわれが持つ一般的な哲学者のイメージとはかなり離れた、型破りな先生のスタイルの由来などがあったら教えていただけますか?

ピーター・ゴドフリー=スミス(以下PGS) 私の哲学における出発点は、文字通り、大学の初日のことでした。高校を出てすぐの頃ですね。当時のシドニー大学は哲学を学ぶには格別にいい場所で、とりわけ最初の日に、恵まれた出会いがありました。その何人かは、いまだに連絡をとっていますし、すごく尊敬しています。その日が、私の哲学に向かう経路を作ってくれたように思います。私はずっと「心」(Mind)に関心があって、次第に「進化」にも関心を持つようになったのですが、どういうわけか、自分でもよくわからないのですが、ある特定の動物を選び、その動物の全体を、あるいは少なくともできる限り理解しようとしたことがなかったんです。そんな時タコや、カトルフィッシュ(イカの一種)に海の中で出会ったことが、私の一風変わった、型にはまらない哲学者としての道を作ってくれました。哲学の伝統的な環境にいるのと同じくらいの長い時間を、水の中で過ごす哲学者になったのです。

2冊の著作に対する反響

吉川 多くの場合、我々が「心身問題」について考えるときは、ある種の知的パズルとして考えるか、人間に似た動物をベースに考えるのが従来の常道だったと思います。ですが先生の本はタコやイカなどの頭足類を取り上げたことで、すごくユニークな、心身問題に対する研究への貢献になっていると思います。このあたり、同業の哲学者や、読者から興味深い反響などはあったのでしょうか?

PGS 反響は、おおむねポジティブなものでした。ほとんどのフィードバックを楽しく、ありがたく受け取りました。ただ、そうですね、二つほど、そこから摩擦(friction)を生じた点があったように思います。私が自分の本、特に『メタゾアの心身問題』で擁護したかった考えは、「どの生物が心や経験を持っているのか?」というのは、単純な、イエス/ノーで答えられる問いではないということです。私は、進化の歴史のどこかで(心や意識の)スイッチがオンになった瞬間があるとは思いません。心がない状態から、急に出現したのではなくて、その漸進的な(gradual)性質をもつプロセスの理解に取り組もうというのが私の考えです。またおそらくその漸進性ゆえに、現在、心・意識の分布は程度の違いでさまざまな動物のグループに拡がっている━━という考えが、時に摩擦を生む要因となっているようです。

心は「漸進的」に進化した

吉川 ありがとうございます。先生のお話を聞いて、まさにその点が、邦訳された2冊のポイントだと私も感じました。意識や心、主観的な経験をオン/オフ、全と無ではなく、程度の問題としてとらえること。ここが先生の著作のポイントですね。しかもその例示としてタコやイカの例を出される。そこが心身問題に対する貢献であり、摩擦が生じる部分こそ、先生の仕事の刺激的なところだな、と思いました。

PGS そうですね。また先の話とは別に、ときどき摩擦の要因になっていることがあります。哲学者たちというより科学者と……。摩擦という言葉はちょっと強すぎるかもしれません、敵対しているみたいに聞こえますから。ともかく、込み入った議論を生んでいるのは次のようなことです。現在、意識の基盤についての多くの理論は大半、人間の脳を組織している大脳皮質や視床、その他、脳の部位の構成を拠り所にして考えられています。そんな時に、脳の作りがまったく違って、全然違うパーツや構造を持った動物が、意識や経験を持っているかもしれないと考えるのは、ショッキングなことかもしれません。私の議論は、ある意味で「拠り所を見失わせる」ような話なのではないかと思います。

木の形で考えよ、とダーウィンは言った

吉川 はい。今のお話を伺って、嬉しく思いました。先生がおっしゃる「程度の差」には、強さの強弱だけじゃなくて、ヨコの多様性みたいなものも含まれているので、そのdisorientation(拠り所を見失わせる感覚)は、科学者や哲学者にとって探究課題の発見にもつながるのではないかと、お話を聞いて一層ワクワクしたところです。

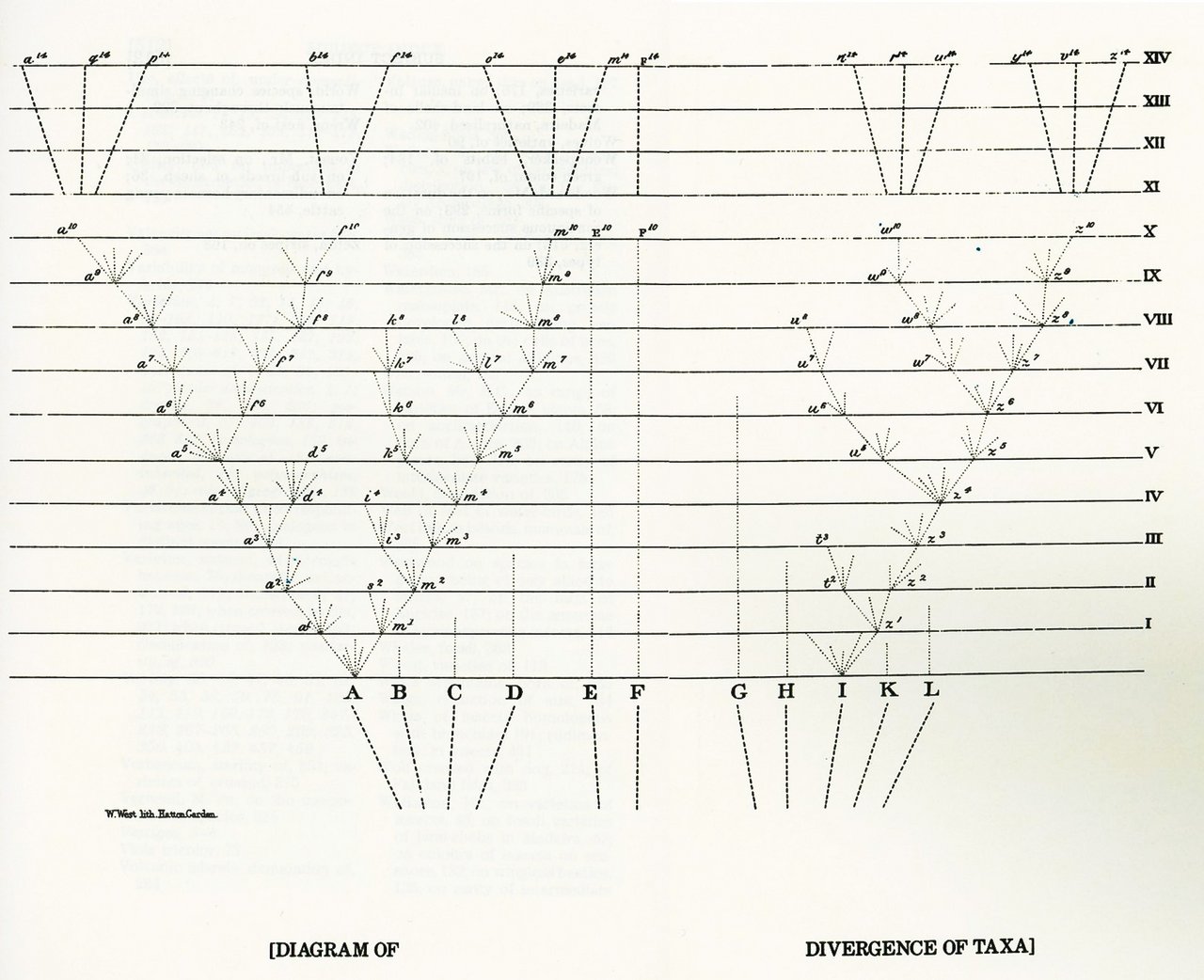

PGS そうかもしれませんね。こうした問題(心・意識の進化と多様性)について適切に捉える方法は、すでにはるか以前に、チャールズ・ダーウィンが示してくれています。彼は木の形で考えよ、進化は木の形で捉えられると述べました。すべての現生の動物も、絶滅した動物も、互いにツリー(木)状の構造の中で関係していると言ったのです。

この方法が、あなたがお話しされた問題、つまり時を経るにつれて常に変化する「タテ」方向の問題と、ひとつの特定の時期の多様性に関する「ヨコ」方向の問題に、正しいフォーマットを与えてくれるように思います。タテとヨコ両方向への漸進的な、小さな変化ゆえに、異なる動物どうしにもどこか似ている特徴がある。いくつかの似た特徴があり、いくつか異なった特徴がある。ダーウィンは、まさにこうしたさまざまな特徴を捉える際に使うべき「形」を教えてくれるのです。それはハシゴや階段のようなものではなく、高等/下等、進んでいる/遅れているなどもない(出現時期の違いという意味合い以外には)。そこには木の構造があると言っているのです。

心の漸進説を受け入れて社会・環境をどう考えるか

吉川 ありがとうございます。さきほどの先生の漸進説(gradualism)はこの2冊でも力強く展開されていて、非常に説得的です。そうすると、われわれ自身の社会的な課題として、このような漸進説を受け入れたとき、社会的な慣習とか、法律とか、動物、自然に対する考え方もこれから変わらなくてはいけないという予感がするのですが、このあたり、先生はどうお考えですか?

PGS ありがとうございます。そのような影響があったと伺って、嬉しいです。このシリーズの3冊目が、まもなく様々な言語で出版される予定ですが、3冊目ではもっと具体的な問題、私たちが暮らしている場所についてどう考えるべきかを書いています。畜産や生息地破壊、気候変動といった、これまでの2冊では登場しなかった問題と、実験に動物を用いているという、私自身とても困難な問題だと捉えている事柄について書いています。

ですから、これまでの2冊に何がしかの影響力があったとすれば私は嬉しく思いますし、次の3冊目で、いま述べたような問題になんとか取り組もうと奮闘しているところです。

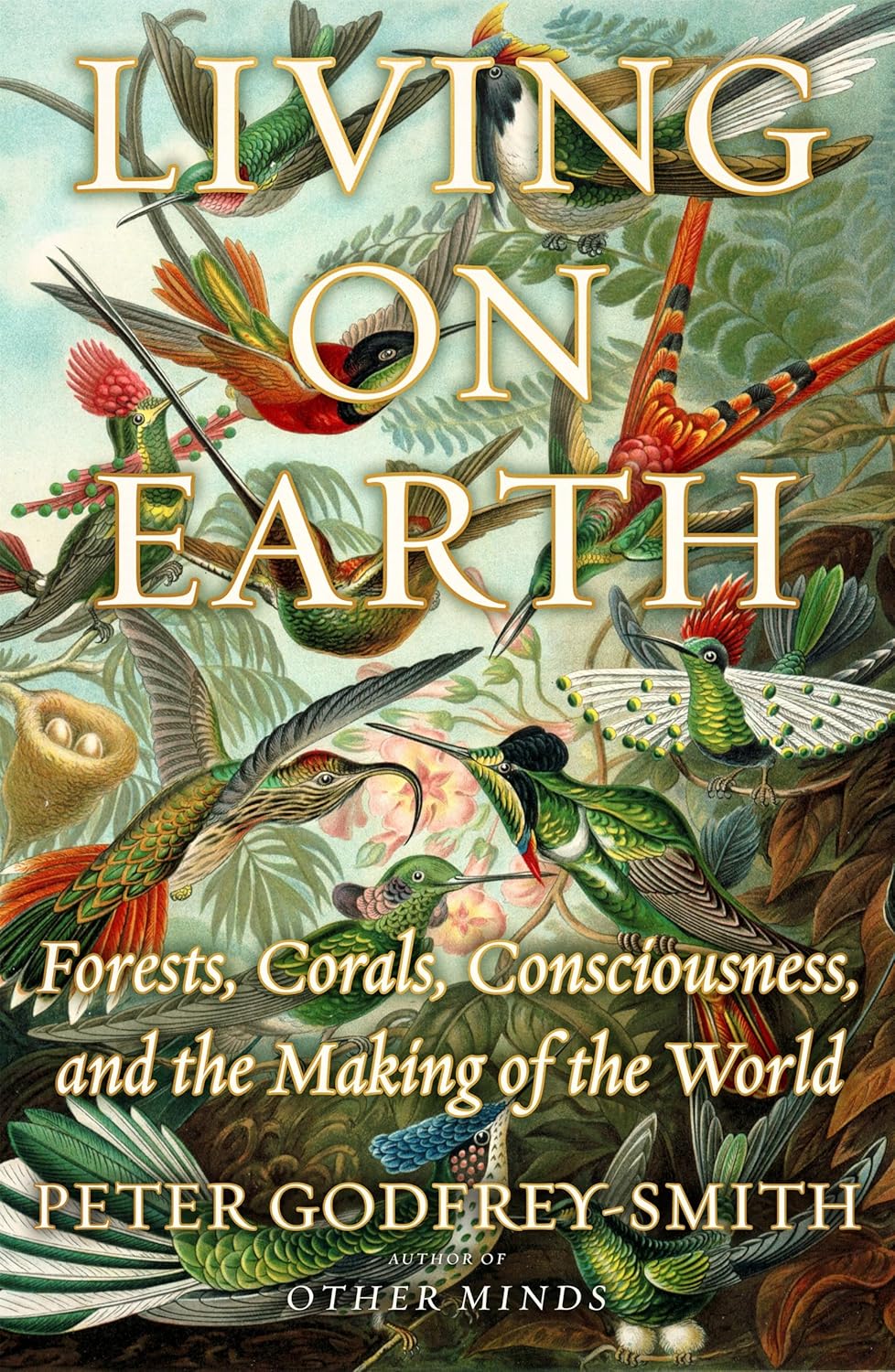

3冊目“Living on Earth”について

吉川 ありがとうございます。3冊目の一般向けの著作、“Living on Earth”というタイトルだと伺っていますが、みすず書房から刊行されるということですね。とても楽しみにしています。

PGS すばらしい、本のタイトルにも言及して下さってありがとうございます。お伝えするのを忘れていました。そう、“Living On Earth”というのが本のタイトルで、3冊目はこれまでの思考をさらに拡張しようとするものです。私の1冊目『タコの心身問題』は、生命の木の特定の部分、頭足類と私たち人間がテーマでした。2冊目はその範囲を広げてほぼすべての動物のグループを論じ、3冊目ではさらに動物の枠を超えて地球全体、生きもの全体がしていることについて書いています。

ダニエル・デネットの寛大な知性

吉川 もう少し踏み込んだ質問をしてみたいと思います。先日、著名な哲学者のダニエル・デネットさん(Daniel Dennett, 1942-2024)が亡くなりました。彼の本は日本でも進化論の哲学ではとてもよく読まれているのですが、先生は彼の仕事と(比較して)、進化観とか哲学観の違いを感じることはありますか?

PGS ええ、デネットについてなら1時間くらい話せます。話題にして下さってとても嬉しい。彼は、私に最も影響を与えた哲学者の一人です。私と彼は同意するところが沢山あるとともに、二つほど、異なるところがあります。

デネットは「意識」や「経験」についての私たちの既存の考え方には沢山の誤りがあると考えました──日常生活の中でもある程度はそうなのですが、特に哲学の世界においては間違いだらけだ、と。私たちが理解しようとしている、意識や経験という概念そのものについての誤った信念や誤謬のことです。(ですから)デネットは他の哲学者たちがこの問題に対して示してきた考え方を、前提にしませんでした。

私はデネットよりは、この問題(意識と経験の概念)のあり方について、他の哲学者の立場にも近いスタンスをとっています。デネットはどちらかというと、この問題を解くというより解体する(dissolve)傾向にありましたが、私はそれに比べて、この問題を解体したり無化するというより、ダイレクトに問題の解決に取り組む立場です。これが一つ目の違い。

そして、二番目の違いの話ですが、まずデネットと私はどちらも、生命や、動物について理解する際に「目的」と「機能」の概念はとても重要だと考えています。

しかしデネットは、こうした(生命の目的と機能の)問題に関しては、私よりもいわば❝道具主義的❞な立場をとっています。私たちは何か生物のシステムを見るとき、そこに人間から見ても理に適う「目的」や「機能」を見る、あるいは投影するわけですが、デネットはそういう特徴をその見方のまま直接説明することを好みませんでした。私なら直接説明しようとするような場合でも。ですから、ここでもまた、私はどちらかというと直接的に問い、直接的に答えようとするのに対し、デネットは問題自体を収縮させるあるいは解体するアプローチをとっていると言えます。

吉川 大部分が同意だけれど、ごく一部について、二つほど相違点があるということですね。とても理解が進んだ気がします。ありがとうございます。

PGS ここで少し、付け加えたい話があるのですが、私は学生の頃、若い学生だった時デネットに会いました。そのとき彼は、私に対してとても寛大だったんです。いつも興味深そうに会話を交わし、話を聞いてくれました。そしてつい先日、彼が亡くなったとき、何人もの人が同じことを話すのを聞きました。自分が学生だった頃、デネットはとても寛大に接してくれたと。すごい数の人がそう言っていたのです。彼は尋常じゃないほど寛大な知性を持っていて、彼はきっとそのアイデアだけでなく、寛大な学問的態度によって記憶される存在になると私は思います。

適応主義とドーキンスについて

吉川 私の個人的な興味もあり、おたずねしたいことがあります。先生も広い意味では適応主義(adaptationist program)プログラムを重視されていると思うのですが、リチャード・ドーキンス(Richard Dawkins, 1941-)やダニエル・デネットとは、ひょっとしたら少し異なる立場をとっているようにも見えます。このあたりについて教えていただけますか?

PGS 今言及されたドーキンスやデネットに比べると、(私は)適応主義を強くとる立場ではないですね。私に大きな知的影響を与えたもう一人の人物は、リチャード・ルウォンティン(Richard Lewontin, 1929-2021)です。ええ、遺伝学者の。彼もとても寛大な人です。思うに、ある意味で私のキャリアというのは、デネットのような人とルウォンティンのような人の両方と同時期に相互作用することから成っていたと思います。二人の進化に対するアプローチは全く違っていて、ルウォンティンはアダプテーショニズム(適応主義)についても非常に懐疑的でした。

吉川 そうすると、ドーキンスやデネットほど「適応主義推し」(pro-adaptationism)ではないので、ちょっと行き過ぎた適応主義みたいなものを、先生は「ダーウィニアン・パラノイア」とおっしゃったのでしょうか?

PGS ダーウィニアン・パラノイア。その通りです。でもそれは特に、ドーキンスの「利己的な遺伝子」という見方を評して言ったことなのです。利己的な遺伝子の概念は、ある面では適応主義と繋がりがありますが、実のところ他の点では明確に別のコンセプトだと思います。私たちの内部にごく小さな「主体」があって、その主体の独自の目論見は、私たち人間の目論見とは必ずしも相いれない。私はこのアイデアは、ダーウィニズムに捉われすぎた物の見方を示すものだと、確かに考えています。ただ私もすごく若い時は、彼の著書『利己的な遺伝子』を読んですっかり虜になりました。すごい、ここには宇宙がある、みたいな感じで。その後、一朝一夕にではないですが、ルウォンティンや生物学者のリチャード・フランシスらの影響を受けて、ドーキンスの仕事のうち、あの特定の部分についてはきわめて批判的に見るようになりました。あの捉え方には問題があると確かに思います。

スティーブン・J・グールドをどう読むか

吉川 先生は遺伝子を進化の主体(agent)と見做すことについては批判的、ということですね。とてもよくわかりました。ありがとうございます。これも私の興味からくる質問なのですが、せっかく先生にお目にかかったので告白しますと、私の読書遍歴では、スティーブン・J・グールド(Stephen Jay Gould, 1941-2002)に心酔しつつ、同時にリチャード・ドーキンスを読んで衝撃を受け、今ではかなりドーキンス寄りという立場にあるのですけれども……先生はグールドについては、どうお考えですか?

PGS グールドはしばしば、ルウォンティンの味方だと思われています。重要な論文を一緒に書いたりもしていますね。私はルウォンティンの考え方に敬意をもち、影響を受けていますから、ある意味でグールドと朋輩だと言えるのですが、ただグールドの特徴的な進化観、進化の歴史に急進をもたらすラディカルな偶発性(radical contingency)という考え方を、私はそれほど重要だと思ったことはありません。ルウォンティンの思索で特に強力だったのは、一つには、進化の思想がどのように(特定の偏向をもって)進展しがちなのかを批判的に捉える視点だと思います。本当にこの影響は大きかったです。

リチャード・ルウォンティンと適応主義

ルウォンティンは「適応主義(adaptationism)」に著しく依拠する進化観には批判的な論者だったが、グールドとは批判の焦点がやや異なっていた。ルウォンティンは、適応主義的アプローチでは生物をあまりにも受動的に扱うことになると考えた──環境が生物に負荷を与え、生物はそれに応じる、というふうに。彼は生物が自らの生存できる状況を能動的に構築しているという面を重視した。

(編集部注: Lewontinについての注釈を、後日ゴドフリー=スミス先生から送っていただきました)

PGS 私からも質問させてください。あなたの場合、グールドから距離を置いた理由は何だったのでしょうか? とても興味があります。

吉川 私自身が、radical contingency(ラディカルな偶発性)に、あまり意義を認めなくなってきたというのがあります。偶発性がないとは言わないけれども、より自然選択の力を目の当たりにしてきた、ということがあります。

PGS (頷く)

吉川 本日はとても面白い、興味深いお話をありがとうございました。

PGS こちらこそ。とても楽しい対談でした。ありがとうございました。

吉川 みすず書房の2冊の本を楽しまれた方も、3冊目も邦訳されるということで、ぜひお楽しみに。(了)

*インタビュー翻訳:みすず書房編集部

Peter Godfrey-Smith "Living on Earth"(2024,macmillan)

★邦訳はみすず書房より刊行予定

収録後のお二人。インタビューは45分ほど行われました。

小社のYouTubeチャンネルでアーカイブ動画(約21分)を配信中です。

ぜひ、あわせてご覧ください。

★収録協力:ゆる学徒カフェ(東京都豊島区)

【著者略歴】

ピーター・ゴドフリー=スミス

Peter Godfrey-Smith

1965年、シドニー生まれ。シドニー大学教授、およびニューヨーク市立大学大学院センター兼任教授。専門は哲学(生物哲学、プラグマティズム/ジョン・デューイ)。練達のスキューバ・ダイバーでもある。スタンフォード大学助教授(1991-1998)、同・准教授(1998-2003)、オーストラリア国立大学およびハーバード大学兼任教授(2003-2005)、ハーバード大学教授(2006-2011)、ニューヨーク市立大学大学院センター教授(2011-2017)などを経て、現職。

★ブログ:https://metazoan.net/

★Instagram:@insta_zoan