リクソムさんの本をはじめて読んだのは、フィンランドの大学時代でした。課題図書の一冊で、言葉づかいも内容も当時の私にはとても難しく感じられ、薄いのに持ち重りのする本でした。

読んだのはたしか、短編小説集『一夜の停留所』(1985)で、その野蛮で生々しい描写と、リクソムさんの人を寄せつけない過激な押し出しもあいまって注目を浴びていたデビュー作でした。この作品を書くきっかけになったのは、リクソムさんが19歳のときに子どもたちの保護施設でアルバイトをしたことだったようです。デビュー作には、麻薬、性的搾取、暴力が描かれていますが、それらに苦しんでいる子どもや若者や女性たちの描写は息がつまるくらい刺々しかった。彼らに逃げ道はなく、読みながら救われない気持ちになりました。ヘルシンキ界隈のスラングや北の方言という言葉の壁もまた私の気持ちを暗くしました。

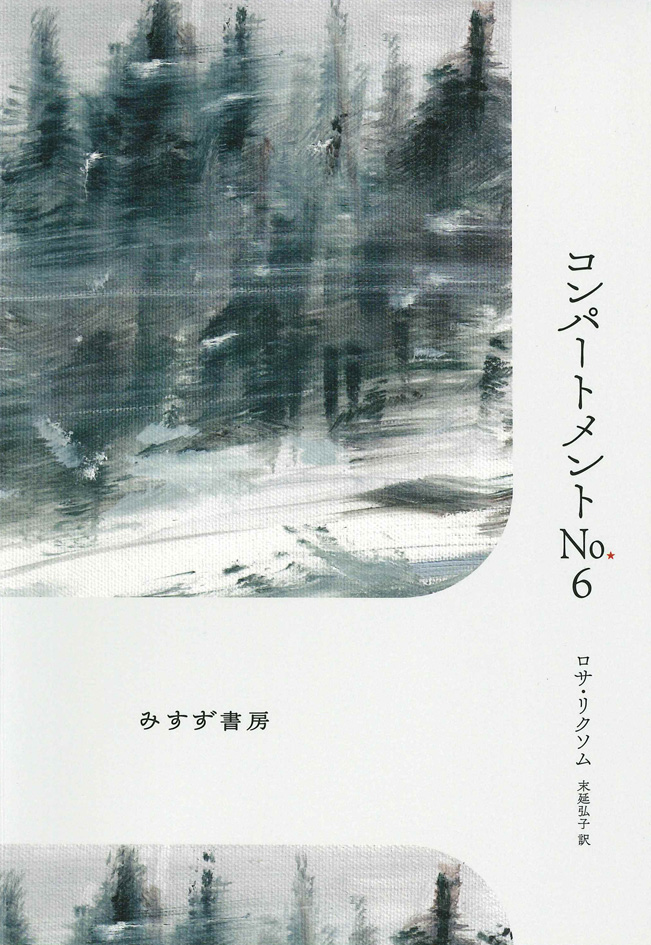

若いころから「オルタナティブ活動家」と名乗り、若者、少数者、女性、自然のために声をあげ、デビュー後もリクソムさんらしい作風は変わることはありませんでした。『コンパートメントNo.6』は、その作風がよいかたちで昇華され、際やかに輝いているように思います。過度にひりついた虚しさも、もてあましていた粗野な勢いも、ささくれだった言葉もいい具合に削がれて、情景描写や観察眼がさらに細やかになり、明確な問題提起が芯となって物語を引き締めている。初期の作品では、埋められない穴にうろたえながら落ちてゆく絶望を感じましたが、この作品には折りあいをつけて進んでゆける光の道すじのようなものがありました。

ソ連はリクソムさんにとってインスピレーションの宝庫で、何冊も書けそうに思えるほどだと聞きました。デビュー作でJ・H・エルッコ新人賞を受賞し、それで得た賞金ですぐさまシベリア鉄道の切符を手に入れ、旅に出た。客室はコンパートメントNo.6。モスクワからウランバートルまでロシア人の建設作業員と同室で、会話は弾んだといいます。旅から25年が経ったある日、娘さんから、ソ連ってどこ? と訊かれ、はたと気づいたそうです。いまこそソ連について書くときだ、と。時間や距離を置いてこそ書けることってあると思います。

男は、物語のなかでよく語りました。リクソムさんの故郷であるウリトルニオ(ラップランド州の南西に位置するスウェーデンと国境を接する町)でも、物語は読むよりも語られるものでした。この男のように。男は暴力と酒に溺れ、口が悪くてすぐに手が出る犯罪人ですが、男には罪の意識はあって、自分は悪いことをしてきたと自覚しているところが人間くさく、男の目を通して語られる虚実入りまじった話にはとても興味をそそられました。いっぽう少女はきゅっと唇を引き結び、男に隙を見せないよう距離を置いて観察し、はじめは嫌々ながら、やがて熱をもって男の話に耳を傾けました。自分の物語は最後のひと言にぎゅっと押しこめて。

私はどうしてもこの男と少女がロシアとフィンランドにも見えてきてしまうのです。フィンランドはロシアに困難を強いられてきた国です。1809年からロシア帝国の大公国になり、圧政を敷かれ、1917年に独立。独立後は、ソ連に二度の戦争(1939-41年の冬戦争と1941-44年の継続戦争)を強いられました。ソ連を侵略するのではなく、忍耐と知恵と団結力でソ連の支配から祖国を守りぬいたフィンランドに、私はとてつもない覚悟と矜持を感じました。『コンパートメントNo.6』の時代のフィンランドは、強大で理不尽な力の隣で、静かに、けれどもしたたかに平和と独立を守っていました。ソ連の崩壊とともにEUに加盟し、経済や文化を堂々と西寄りに発展させ、ロシアのウクライナ侵攻を受けてNATOに加盟しました。これでもうひとりで戦わなくてすむ、と安堵したのは、悲しいけれど私だけではなかったと思います。

(中略)

この作品は2011年にその年の最高の小説に贈られるフィンランディア賞を受賞しました。フィンランディア賞を受賞してからのリクソムさんは、大事なことについて話したいし聴いてもらいたい、と取材や朗読会といった公の場に出るようになりました。物語をどんなふうに解釈しようが読み手の自由だ、といっていたのが心に残っています。刊行から10年後に映画化され、カンヌ国際映画祭グランプリを受賞。映画では、時代はソ連崩壊後の90年代のロシアで、男は30がらみと若く、行き先はムルマンスク。ラブストーリー仕立てとなっていますが、自分の片割れを見つけた喜びが伝わってきて、映画版も好きになりました。

訳すとき(読むときもそうですが)、私はあらゆる立場に自分を置いています。そうすると共感したり嫌悪したり、さまざまな感情が沸き起こってきます。リクソムさんの物語は行為者の視点で描かれているから、もやもやして、気持ちの持って行き場がない。でも、だからこそ問題が見えてくるのではないか。ウランバートルに着くまで、男と少女のあいだには大きな波風が立ったり、衝突が起こったりしたけれど、しだいに気持ちが通じあう瞬間がぽつぽつと生まれてきた。繋がっているという感情やおたがいを尊重しようという気持ちも。ひとは善も悪も持っていて、それらはなにかと出会うたびに現れてくる。たとえ異なるもの同士でも、すべてを理解できなくても、いてくれてよかった、出会えてよかったと私は思います。だれかとの出会いのおかげで、自分は変わることができるから。それが望ましい変化ならなおさら。

(続きは本書でお読みください)

Copyright © SUENOBU Hiroko 2025

(筆者のご許諾を得て抜粋転載しています)