ロンドン、コベントガーデン 一九一五年

夢の中に落ちていくようだった。それとも悪夢から覚めつつあるのか。絶え間ない砲撃音、ライフルや機関銃の乾いた連射音、味方の絶叫やうめき声には慣れていた。今は、聞こえるものといえば夜の市街の低いざわめきだけだ。がらんとした暗い通りを、彼らは車に揺られていた。もう何カ月もフランスやフランドルの田舎の景色しか見ていない。そこでは、命あるものはすべてぐしゃぐしゃになり、塹壕や砲弾穴の泥と見分けがつかなくなっていた。それが今、夜空を覆ってそびえたつ建物のあいだのせまい通りを車に揺られている。それまでは男ばかりの世界だった。そこから、女だけでまわっている世界へと足を踏みいれたのだ。

どう反応すべきなのか、彼らにはわからなかった。大半が、二〇代、三〇代の若者で、一部は二〇歳にも満たない少年なのだ。表向きは海外遠征軍に加われる年齢である一九歳以上ということになっていたが、年齢を偽って入隊した者もいた。多くが、愛国心の昂ぶるまま友人同士かたまって入隊手続きをしたか、まちなかで見ず知らずの相手から臆病者の象徴の白い羽根を渡され、面目を失って募兵局に出向いたかした者だった。中には負傷が天恵となった者もいた──戦争のもたらす死と破壊からのがれられる免罪符「本国送還の傷」を負った者たちだ。負傷によって新たに将来に恐怖や不安が生じた者もいた。もう二度と働けず、おそらく歩くこともかなわず、痛みがなくなることはなく、永久に醜い傷痕が残るかもしれない──そんな未来が待つ者たちだ。彼らはみな長く苦しい旅をしてきていた。連隊の担架兵に戦場から運び出され(ときには何時間も中間地帯に放置された)、テントや待避壕の中に設けられた救護所で応急処置をほどこされ、モルヒネを打たれる。ときには大急ぎで手術を受ける。それから病院列車でフランスの港まで行き、ぎゅうぎゅう詰めの病院船でイギリス海峡を渡り、そこでロンドン行きの赤十字社の列車に詰め込まれる。そして主要駅の一つに到着すると、そこで無償奉仕者の手に引き渡され、彼らが運転する救急車や自動車で市中を走るのだ。どこに行くのかと問うと、「ロンドン最高の病院へ」と答えが返ってきた。

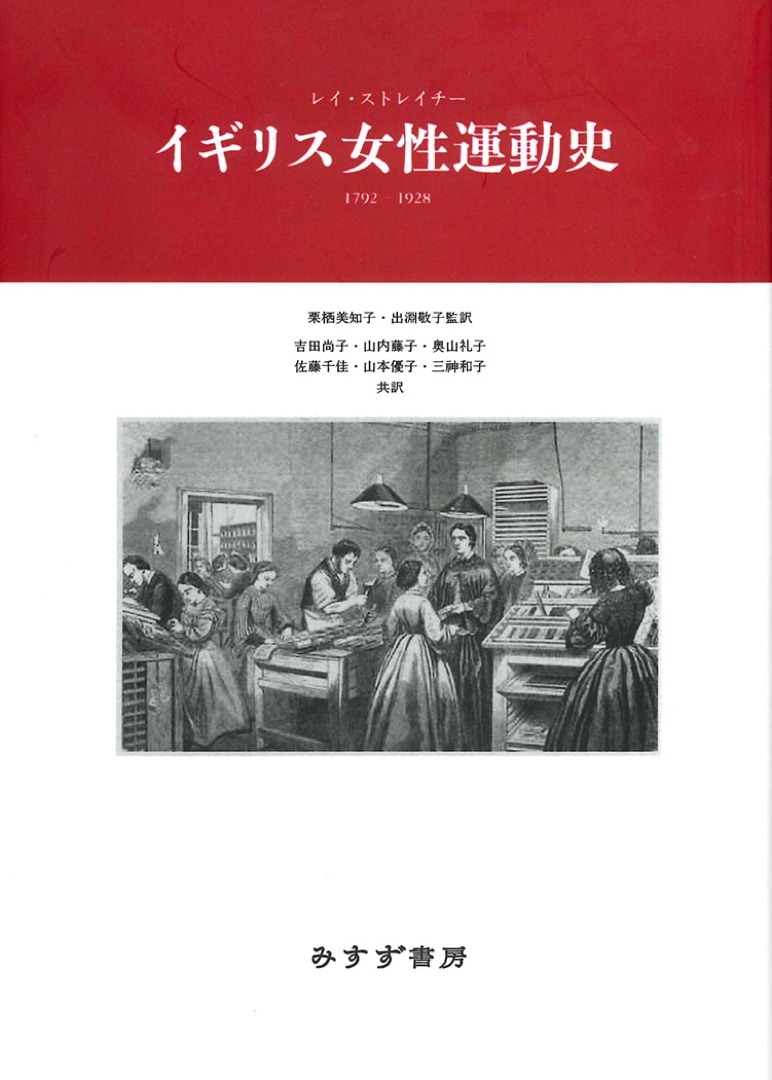

エンデルストリート──ロンドンの劇場地区の中心だ──の、かつて救貧院だった建物の外に車が止まると、軍服風の上着とくるぶし丈のスカート姿の女性の手で、巨大な黒い鉄の門扉が開けられた。ぼんやり明るい中庭まで行って救急車が停止すると、同じ軍服風の制服を身につけた女性の担架係によってエレベーターへと運ばれた。病室に到着すると、そこは、色鮮やかな毛布で明るく、かぐわしい花の香りのする部屋だった。糊のきいた白い枕の上から先客たちの視線が注がれる中、血と泥まみれの軍服で汚れぬようにとベッドに敷かれたごわごわする毛布の上に移される。まわりをかこむ看護婦、看護助手、事務係は、当然ながら女性ばかりだ。それから、医師が姿を見せた。こちらも女性だ。診察をおこなった内科医から傷を調べた外科医まで、レントゲン撮影を指示した放射線科医から綿棒で分泌物をかき取った病理医まで、歯を確認した歯科医から視力を測定した眼科医まで、一人残らず女性だった。入口にいるがっしりした体躯の警官と、老いてあるいは虚弱すぎてとても戦闘に加われそうにない少数の男性用務員を除き、エンデルストリート陸軍病院は女性ばかりだったのである。

塹壕の臭いの染みついた軍服のまま、そんなふうに暗夜に病院に到着した兵士のある者は、女性の世界への招待を天のめぐみと感じた。フランスその他の場所で男たちがつくり上げたありとあらゆる地獄を経験したあと女性にかこまれると、生き返る思いがした。母親や姉妹や妻や恋人との以前の生活を心地よく思い起こすことができた。だが、それを不穏で衝撃的でつらく苦しい体験だと感じる者もいた。看護婦が女性なのは、まあ当然だ。兵士らの多くは、野戦病院や病院列車で看護婦に傷口の手当てをしてもらっていた。だが、女医となると話はまったく別だ。だれも平時に女医に診てもらったことはなかったし(女性が男性を診るなど聞いたこともなかった)、女医はふつう陸軍に雇われたりしないということをよく知っていた。陰部に傷を負った者もいたし、フランスで性交渉後に性感染症にかかった者もいた。ごく一部ながら、この病院に送られたのは自分が死ぬからだ、それほど容態が悪いのだと思い込む者もいた。そうでなければ、どうして女性だけで──それもただの女性ではなく、かつて国家の敵であったサフラジェット(戦闘的女性参政権運動家)に──運営される病院に送られたりするものか。実際、病院に到着し、まわりが女性ばかりであることを知って動転したある若い兵士は、どこかよそに移してほしいと訴えた。もっとも、すぐに決心をひるがえし、もとの病院に戻りたいと母親に泣きついている。

なぜなら、居心地のよい病室や、ところせましと本が置かれた娯楽室や、草花やしま模様のパラソルでいっぱいの中庭で他の入院患者と話せば、通称「サフラジェットの病院」(ときには「お転婆娘(フラッパー)の病院」という愛称で呼ばれた)が、だれもが認める人気の病院であることは、すぐにわかったからだ。正式にはエンデルストリート陸軍病院と呼ばれるこの病院は、事実──患者たちはみな口をそろえた──ロンドンで最高の病院だった。

Copyright © Wendy Moore, 2020

Copyright © Sayo Katsuda, 2024

(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。

なお読みやすいよう行のあきなどを加えています)