押村高

本書は、グローバル社会における諸問題についての哲学的アプローチを開拓する、ささやかなこころみである。

著者はこれまで、主に(1)国際政治の思想、(2)国際正義の理論と実践、(3)安全保障ディスコースの分析という三つの分野で論考を発表してきた。それらの研究を手掛けるうちに、国際関係の思考や実践には、伝統的な政治学とは比較にならないほど強固な「現状維持バイアス」が作用を及ぼし、そのバイアスこそ、グローバル社会の構造的変化の認識を妨げ、ひいては未来ヴィジョンを示せなくしている理由である、という想いに至った。そこで本書では、このバイアスを対自化する方法、またそれを脱する方途があるとすれば、それは普遍的な問いへの解答を広範な時間軸と空間軸の中で模索する「哲学」にほかならないことを示そうとした。

とくに本書では、メタ理論の立場から、あるいは認識論の地平に降り立って、国際関係の理論家や実践家が用いてきたリアリティーを認知する手法、そのリアリティーを記述する方法それ自体の批判的な吟味をも行った。さらに、リアリズムに代わり得るものとして社会哲学において議論されてきた国際社会、公共、正義、デモクラシー、自己決定、コスモポリタニズムなどの、価値や規範を含み、現状変革を志向する理念が、現状維持に代わる論理の方向性を見出すのに役立ちうるかどうかを、それぞれの理念が持つ限界とともに検討した。

著者はかつて、数世紀にわたる「変化」という観点からグローバル政治を眺めると、構造的リアリズムよりカント主義の方が現実的ではなかったか、という問題提起を行ったこともある(『国際政治思想――生存・秩序・正義』勁草書房、2010年)。このような想いは、近年の国際関係の展開を見るにつけ、強まるばかりだ。K・ウォルツが『国際政治の理論』で行った「脱中央集権的でアナーキー的である」という国家間関係の描き方は、国際機関の権威や機能の高まり、地域的な統合の進展や深化、人権規範の各国世論への浸透などの変化の中で、辛うじて国家安全保障の領域でのみリアリティーを保っているに過ぎない。むしろ著者にとっては、哲学者カントが『永遠平和のために』で示した「地球上の一地域で生じた法の侵害が、すべての地域で感知される」時代が来るというコスモポリタン的な予言の方が、はるかに現実的であるように思われてならない。

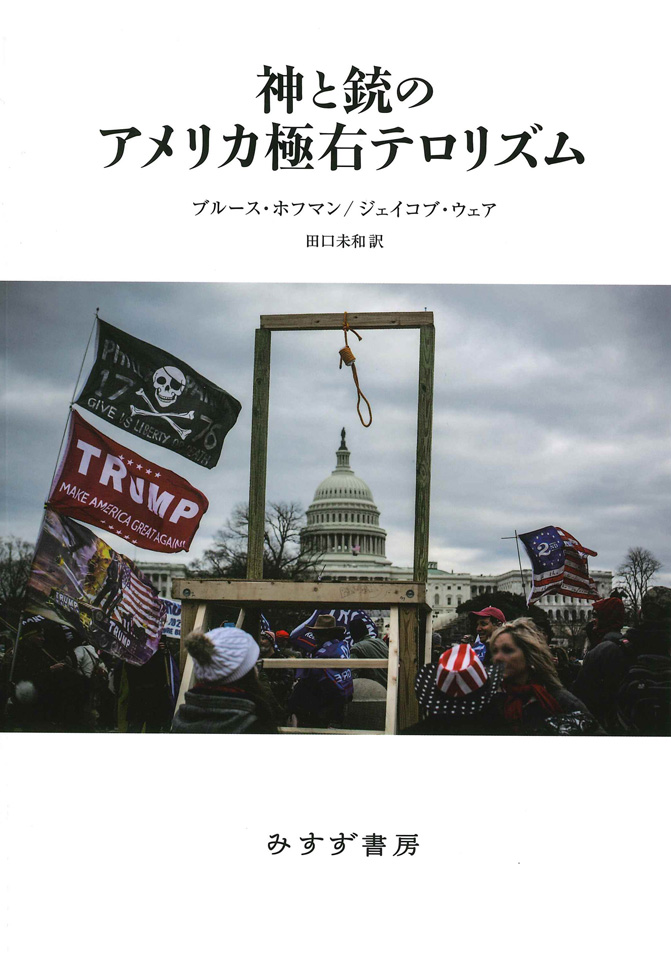

もっとも、COVID-19後の世界において、あるいはロシアのウクライナ侵攻がトリガーとなって、先進デモクラシー国の一部で国際協調、グローバル化、相互依存などのイメージは反転してしまった。実際に、各国における保守勢力や自国優先主義の復活につれて、難民の受け入れ、ヒトの移動の自由、自由貿易の促進などのコスモポリタニズムと親和性を持つ政策も後退を余儀なくされている。これらの状況をして、グローバル社会では進歩を望むことのできない証拠、あるいはリアリストの正しさを裏書する事例、と評する者もいる。

しかし観方を変えるとこれは、第二次大戦前や冷戦中とは異なって、国連=国際法体制のもとで、あるいは世界大の経済的依存構造、また国境を越える市民のネットワーキングによって、グローバルなアクター間のいわば「社会化」が進み、各国内にナショナリズムや民族主義が高まっても他国との協力関係が台無しになるわけではない、という安心感を人類が手にした証し、と捉えることもできるだろう。むしろこれを、各国が戦争の危険を冒すことなく国家ファーストの外交政策の追求に専念できる環境が整った証拠、とみなすこともできよう。

いずれにしても、グローバルな空間には、その表層、深層のいずれにおいても、構成要素間で争いが生じても、それが全体の崩壊や無秩序にまで至ることがないという「社会」、また秩序、信頼、規範などが認められる「社会」として、その輪郭と特徴が備わってきたと考えることはできないか。

もちろん、本書全体あるいはその部分が、現状維持を越える論理を提供し得たと強弁するつもりはない。ただ、リアリスト以外の思潮は「現実味において劣る」と考えてきた人々に、時間軸や空間軸を拡げて「変化というリアル」に目を向けるきっかけを提供し、リアリズムが陥りがちな退嬰主義を脱するために、認識論的な自己反省、グローバル空間を社会として捉える視座、そして哲学者によって語られてきた理念や規範への参照、が有効であることに気づいてもらえるならば、本書の目的の多くは達成されたことになる。

copyright © Takashi Oshimura, 2025

(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。

なお読みやすいよう行のあきなどを加えています)