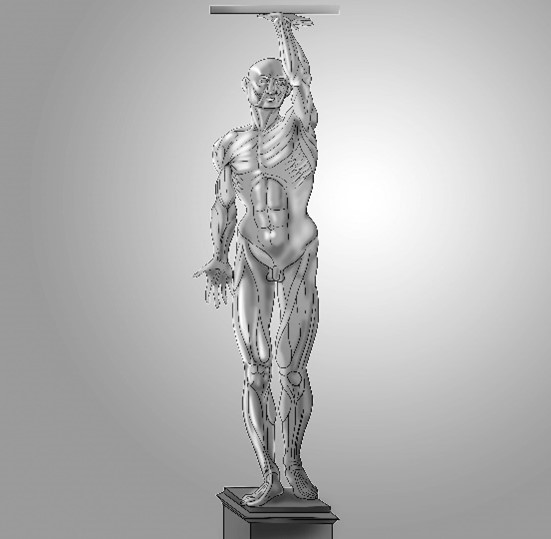

ボローニャ大学の解剖学教室。骨董ファンの医者にとって、そこはまさに楽園だ。イタリアの夏の太陽が容赦なく照りつける時間帯、全面木張りの教室はサウナ同然の蒸し暑さになるが、それでも荘厳な気配が漂っている。ヨーロッパ最古の大学にあって400年の歴史をもつ解剖学教室は、床から壁、天井までモミ材で覆った上に装飾が施されたつくりだ。そんな空間にたたずむと、まるで自分がこびとになってアンティークの宝石箱の中を探検しているような感覚におそわれる。教室の中央に鎮座する大理石の解剖台の上では、何世紀ものあいだ、階段席に居並ぶ医学生を前に人体が切り開かれていた。四方の壁には古代の医学者の精巧な木像が並び、ヒポクラテスやガレノスがけわしい顔で学生を見下ろしている。彼らの人を射すくめるようなまなざしは、よき手本として多くの教員に受け継がれてきたに違いない。しかし、ここの見ものはなんといっても正面の教授席だ。教室全体を見渡すように設けられた教壇で、両袖に手を頭上に掲げた立像があり、その上には見事な細工の天蓋がのっている。2体の像はスペッラーティ(Spellati:「皮を剝がれた人」)と呼ばれ、文字通り皮膚を剝がされて筋肉や血管、骨がむき出しになった姿は、この医学の殿堂で威厳ある輝きを放っている。

いわゆるエコルシェ(écorché:こちらはフランス語の「皮を剝いだもの」から)とは、筋肉や骨の形状と配置を皮膚を除いた状態で写した模型のことだ。レオナルド・ダ・ヴィンチが革新的な解剖のデッサンを残した15世紀以来、このようなたくましい筋骨が露出した身体は医学を象徴するものとなり、医学の教科書の表紙といえばたいていこの図案が使われてきた。ボローニャ大学で木製のエコルシェをじっと見上げていると、皮膚は人体でもっとも大きく、もっとも見やすい臓器で、ふだんから目にし触れているのにもかかわらず、それどころか私たちはその中で一生をすごすというのに、医療の分野ではずっとないがしろにされてきたことがよくわかる。重量9キロ、面積2平方メートルに及ぶ皮膚は、18世紀に入るまでは臓器のひとつだと認められてさえいなかった。私たちが臓器について、あるいはそもそも人体について考えるとき、皮膚を思い浮かべることはまずない。丸見えなのに、見えていないのだ。

新しく知り合った人に「ご専門は?」とか「何の研究をしているんですか?」と聞かれると、いつも後ろめたいような気持ちで「皮膚科学です」と返事をする。相手の反応はだいたい決まっていて、まごまごするか、気の毒そうな顔になるか、あるいはその両方かだ。外科医の親友はよく「皮膚は包装紙で、プレゼントはその中」と言って私をからかうが、皮膚は(観察しやすいとはいえ)見かけよりもずっと複雑な構造をしている。そんなところも奥が深く、興味が尽きない。

私が皮膚というものに初めて関心をもったのは、18歳の時だ。12月27日の午後、クリスマス料理の残りを家族で食べきったばかりで、ソファにごろんと横になっていた。毛布にくるまり、手には復習用のメモ。医学部に入学して最初の試験を1週間後に控え、ようやく準備に本腰を入れたのだ。だがどうも気分が悪く、肘の内側と顔がやたらとかゆかった。しばらくして鏡を見てみると、頰の赤みが目立った。それから2、3日もすると顔から首にかけて真っ赤になり、カサカサでかゆくてたまらなくなってきた。家族や友達は、それぞれにもっともらしい原因を見つけ出した。いわく、試験のストレスやハウスダストにはじまり、皮膚常在菌、高温のシャワー、糖質の摂りすぎまで。理由はどうあれ、18年間何の問題もなかった肌がこの時を境に変わってしまい、以来湿疹の悩みを抱えている。

さまざまな感情や考え、あるいは問いに覆い隠された見事な謎。それが人間の皮膚だ。この未開の領域(テラ・インコグニータ)に科学が分け入り、解明が進むにつれて、皮膚は見過ごされがちだがじつに興味深い器官であることがはっきりしてきた。ほかの器官にはみられない多様な機能をもち、サバイバルから対人コミュニケーションまで幅広い活動にかかわっている点で、皮膚はいわばアーミーナイフのような臓器だ。外界の有害な環境に対するバリアとしてのはたらきに加え、何百万という神経終末で外部からの刺激を感知し、人間が生きていることの本質への橋渡しの役割も担っている。身体の表面を物理的に覆う皮膚は「壁」であると同時に「窓」だが、この上なく心理的・社会的な意味をもつものでもある。人間の皮膚は、単に素材として優れているだけではない。それは世界と私たち自身を見通すレンズなのだ。物理的な皮膚が示す人体の複雑さや科学の不思議には驚かされる。一生の付き合いになる多数の微生物に対して敬意を払うこと。食べるものや飲むものに(適度に)気をつかうこと。そして太陽を恐れず、畏れること。いずれも皮膚が教えてくれている。ひるがえって加齢にともない肌が変化していく様子をみると、どうしても死を意識せざるを得ない。また、人間の触覚が信じられないほど複雑で微妙なものだという事実は、情報化が進み個人の孤立が深刻化する社会にあって、スキンシップの役割を見つめ直すきっかけになるだろう。心と身体のあいだ、もっと言えば心身の健康状態のあいだには、切り離せない密接なつながりがあり、それは人間の心理と皮膚との関係に如実に表れる。さらに、衣服や化粧、タトゥーのほか、肌の色をめぐる激しい議論、肌の状態から病気あるいは不潔だとされ無数の人々が苦しんできた偏見について考えてみれば、皮膚がきわめて社会的な臓器であることがわかる。結局突き詰めると、皮膚は物質的な存在を超越し、人間の信念や言語、思考を方向づけている。

本書は、美しく健やかな肌を手に入れる方法を解説した本ではない。スキンケアに関する情報もあるにはあるが、全体としては、より科学的な立場で皮膚の本質をとらえる内容になっているはずだ。皮膚という驚くべき臓器にまつわる話題をひとめぐりするラブレターのつもりで書いた。皮膚のプリズムを通すと、時間と空間を横断的に眺める視点が立ち現れる。それは、たとえば古代史から未来の科学まで、あるいはパプアニューギニアでワニを崇拝する男たちが身体に刻む模様からマイアミビーチで日焼けにいそしむ人々の肌に起こる変化までを広くとらえる視点だ。本書では、まず皮膚の構造と機能をくわしく見た上で、食事の影響は肌に表れるか、肌の老化の原因は何か、日焼けはどこまでOKか、といった問題について、真実と噓を区別しながら検討する。これらの問いは皮膚と心のあいだにあるまだ知られていないおもしろい領域──触れ(られ)ることによる痛みと快感の不思議から、ストレスが肌に及ぼす影響まで──へとつながっている。皮膚と心の状態は深くかかわっており、皮膚ほど人の心理に強く作用する臓器はない。自分の肌が他者の目にどう映っているか、いやむしろ「こう映っているはず」という思い込みから、精神的なダメージにつながることもある。皮膚は、ある意味一冊の本のようなものだ。傷跡やしわ、入れ墨が語る物語は他者によって読み取られる。だが皮膚はスクリーンでもあって、顔をわずかにひきつらせたり、赤面したり、抑えていた心身の状態が思わず表れたりすることで、私たちの内面の感情の動きをありありと映し出している。人体の表面をくまなくめぐるこの旅は、社会的背景を踏まえた考察で締めくくられる。皮膚は私たちを団結させる。肌に消えない傷をつけたり入れ墨を入れたりして他者とのコミュニケーションを図る生き物は人間だけだ。その一方で、皮膚は私たちを分断するものでもある。肌の色の違いや皮膚病による「けがれ」の概念は、社会をばらばらにし、歴史の流れを変えてきた。人間の皮膚は、哲学や宗教、言語にまで、単なる物質的なあり方をはるかに超えた影響力を及ぼしている。

科学への好奇心からにしろ、健康な肌づくりのアドバイスを求めているにしろ、本書を手に取ってくださった方には満足していただきたいが、それにプラスして、ご自身を含め人間という存在を俯瞰するような視点も手に入れていただけるとうれしい。本書は私の旅、かけがえのない冒険の記録だ。それは患者さんの肌やシャーレの中の皮膚片を観察するところから始まり、終わったときには世界の見方がすっかり変わっていた。皮膚は人間の生存と生活に欠かせないが、同時に人間の本質を明らかにするものでもある。ボローニャのエコルシェは一目で人間の姿だとわかる。だが体の外側を覆う皮膚がなければ、そこに人間らしさはない。人間の皮膚を理解すること。それはつまり、私たちが何者であるかを理解することだ。

(著作権者の許諾を得て転載しています)