フクロウが首をかしげるカレンダーがあった。

わたし(編集者)は見るたびに、かならずフクロウと同じ側に首をかしげる動作をとってしまう。

竪琴を奏でるアポロンに笛で音楽合戦を挑み、敗けて木にくくられ生きたまま皮剥きにされたサチュルスのマルシュアスの像や絵は、見るなり悲鳴を上げそうになる。

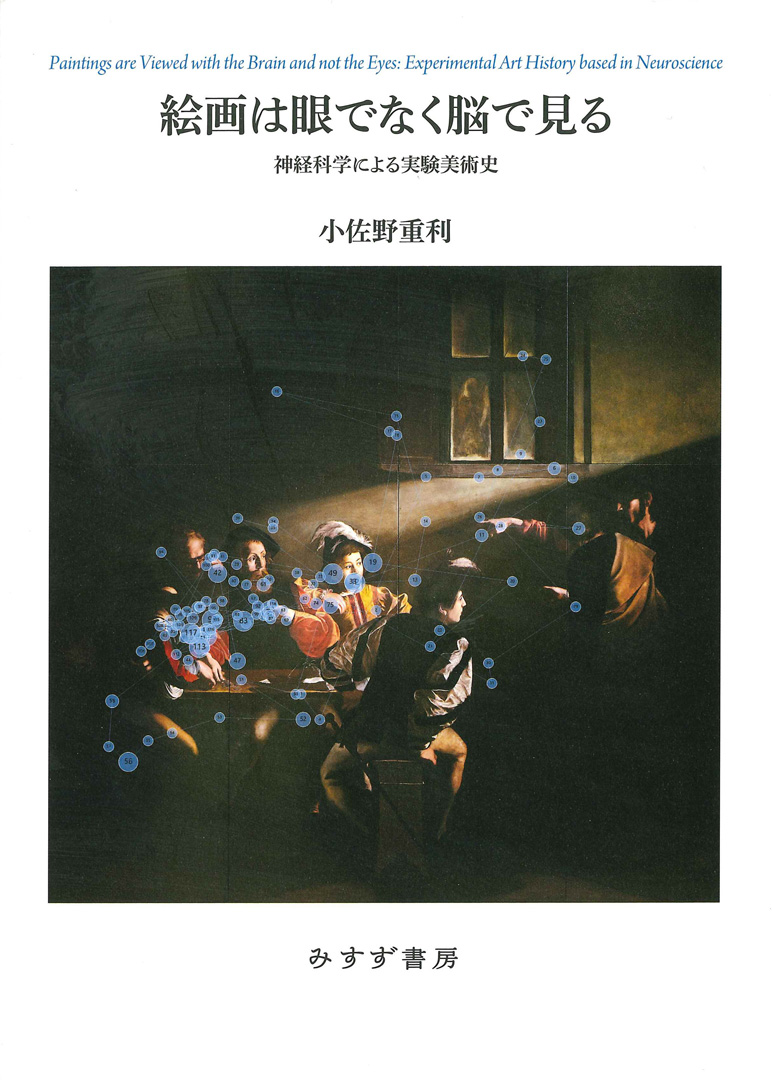

本書では、ミラーニューロンや体現的シミュレーションの発見から、造形美術のなかの登場人物の動き、ポーズ、顔に表現された情動を被験者に見せ、その反応を計測する試みを思い立ったとデイヴィッド・フリードバーグ(前ロンドン大学ウォーバーグ研究所長)らの研究を紹介している。

パルマの研究所のジャーコモ・リッツォラッティらによるサルの脳におけるミラーニューロンの発見は、ヒトのミラーニューロンの所在確認へと導いた(Rizzolatti, G. & Craighero, L. 2004) 。ミラーニューロンは、自ら行動する時にも、他の個体(ヒトあるいは霊長類)が行動するのを見ている状態でも、活動電位を発生させる神経細胞である。他の個体の行動を見て、まるで自身が同じ行動をとっているかのように、"鏡"のように反応することからミラーニューロンと名づけられた。他人がしていることを見て、自分のことのように感じる共感(エンパシー)能力をつかさどると考えられている。ヒトにおいては、下前頭回および上頭頂葉、さらにそれと強く接続する運動前野腹側部においてミラーニューロンと一致する脳の活動が観察されている。

(第4章)

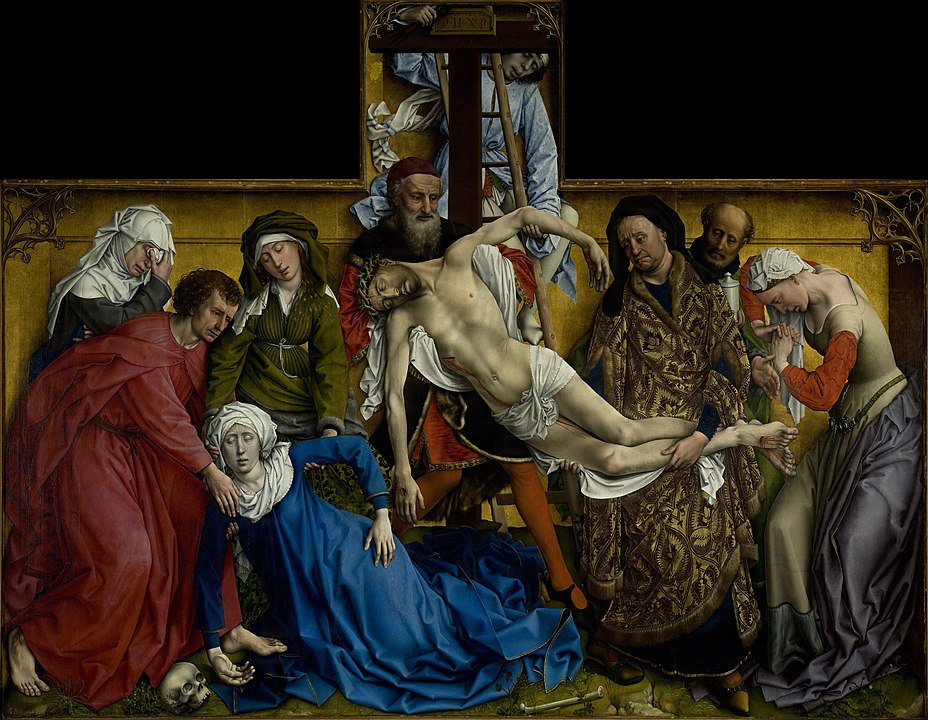

たとえば、プラド美術館にあるロヒール・ファン・デル・ウェイデンの大きな感動的な《十字架降下》[1435年頃]。

ダマシオの「体現的シミュレーション」と「あたかも身体ループas-if body loop」の仮説によれば、観る者はある行為、あるいは体が引き込まれる劇的な情景、あるいは身体的な動きを暗示する情景を見て、本当にその情景に巻き込まれたときに賦活する体性感覚野や運動野の同じ部位を活動させながら、行為や情景に反応する。

この仮説が共感(エンパシー)の問題を再考するうえで新しい方途を提供してくれるのではないか。ある場面の登場人物の身体的な反応に関して観る者の身体が巻き込まれる問題は、描かれた人物の身振りが遂行する模倣――《十字架降下》の聖母マリアのくずおれる姿勢――によく見て取れる。

(第4章)