『私にぴったりの世界』の作者ナタリー・スコヴロネクは1973年生まれ、ベルギーに移住したユダヤ人第四世代にあたる。「曾祖母が身を粉にして働いた青空市から、両親が起業し、国内に展開した系列店にいたるまで、どこを見ても思い知らされる。うちの祖先はポーランドのシュテットルに暮らすユダヤ人の仕立屋だったのだ。」

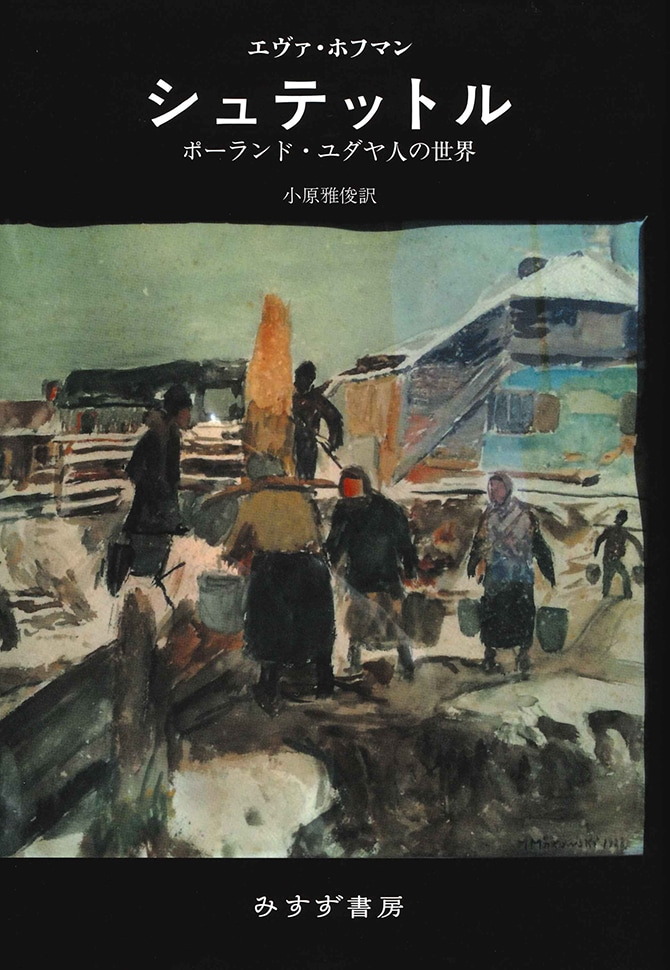

「シュテットル」とは東欧ユダヤ人の「小さな村」を指すイディッシュ語で、エヴァ・ホフマンの『シュテットル ポーランド・ユダヤ人の世界』に詳しい記述がある。

https://www.msz.co.jp/book/detail/07792/

主な舞台は、最近のウクライナ危機でテレビにも地図がよく出るベラルーシとの国境に近い、ポーランド北東部の町ブランスク。

『シュテットル』の書評によれば、村では「ユダヤ人が多様で活気あふれる生活を営み、職人も商人もいて、ユダヤ教のラビもいれば政治活動家もいた。そこでユダヤ人たちは恋愛をし、子供を育て、近隣の非ユダヤ人の住民たちと微妙な緊張をはらんだ共生関係を保ってきたのである」(沼野充義氏・毎日新聞)。ここに出てくる「職人」の多くは仕立屋であった。

ところで、新訳刊行を機に読んだサマセット・モームの小説『人間のしがらみ』の中でも、ユダヤ人の仕立屋の人物類型に出会った。

https://www.kotensinyaku.jp/books/book356/

1902年、ロンドンの医学生だった主人公が、友人の勧誘で手を出した株の暴落で持ち金をすべて失い、生地商会の売場係となった夜に、社員寮に帰ると窓からこんな光景が見えるのだ。

「向かいの六階建てのビルは、十一時に店仕舞いをするユダヤ人仕立屋の作業所で、部屋には煌々と明かりがつき、窓にブラインドがなかった。仕立屋一家は父、母、二人の小さな男の子、二十歳の娘から成っており、娘は仕事が終わると建物の明かりを消しにまわり、時折仕立屋の一人から言い寄られて満更でもない様子だった。」(河合祥一郎訳)

1920年代、長きにわたってユダヤ人を受け入れ続け支えになってくれたポーランドで、ユダヤ人に与えるものが底をついた。ユダヤ人の多くが工業化の波に取り残され、困窮に陥り、国内に渦巻く反ユダヤ主義から逃れる道を選んだ。その結果、両大戦間の例えばフランスにおいては、衣料品関係の労働者のなんと70%をユダヤ人が占めていたという。

ナタリー・スコヴロネクの曽祖母は、移住先ベルギーの露店でなんでも売る暮らしから始め、1950年代に「毛皮の宮殿」という名の店を開くに至る。さらに20年が経ち、勝ち気な祖母や母が洋装店を切り盛りする只中に生まれ育った「私」は、そこ以外の世界を知らなかった。長じて母の片腕となり、パリのサンティエ地区に集中していた問屋からプレタポルテを買い付けるバイヤーになったのは自然な成り行き。1990年代後半のことである。

ところがその頃から、既製服を縫ったり売ったりする仕事はユダヤ人から中国人の手に渡ることになる。活気に溢れていたサンティエの辺りは寂れ、替わって隆盛に向かったのがポパンクール界隈である。さらに衣服はバングラデシュなど世界中の工場で生産され輸送され大量に販売される時代になっていく。

日本でも同様の変化は起こっていた。東京では1998年、GAPやユニクロが原宿に出店。スペイン発のZARAは2003年の六本木ヒルズ店で人気になり、2008年にはスウェーデン発のH & Mが最初のストアを銀座にオープンする。十年のうちにファストファッションブランドによる世界同時多発の店舗展開が当たり前の光景になった。

2000年代の終わり、ナポリを舞台にした実話小説『死都ゴモラ』(河出書房新社)を原作とする映画があった。腕のいい仕立て職人と、カモッラと呼ばれる犯罪組織、イタリアに密入国した中国人のお針子たちの繰り広げる凄惨なストーリー、思えばこれもアパレル業界の激しい変化を背景にしていたのだ。

ナタリー・スコヴロネクは服飾から文筆と出版の世界へと歩み出し、ファミリー・サーガを書き始める。血族の歴史に目覚める自分をカレン・ブリクセンに重ねる『カレンと私』でデビュー、強制収容所から生還しながら妻と娘を捨てた祖父を思う『マックス、うわべだけ見れば』。そして第三作が本書『私にぴったりの世界』である。

夫に捨てられた祖母は生涯ひっそりと洋装店を営んでいた。その娘が結婚した相手は同じユダヤ系でも活気ある洋装店の息子だった。二人の間に生まれた「私」は、ブリュッセルの町で両方の祖母の間を行き来しながら聞き覚えた家族の物語を社会史に繋いで、自分の来し方をこの作品で探究している。

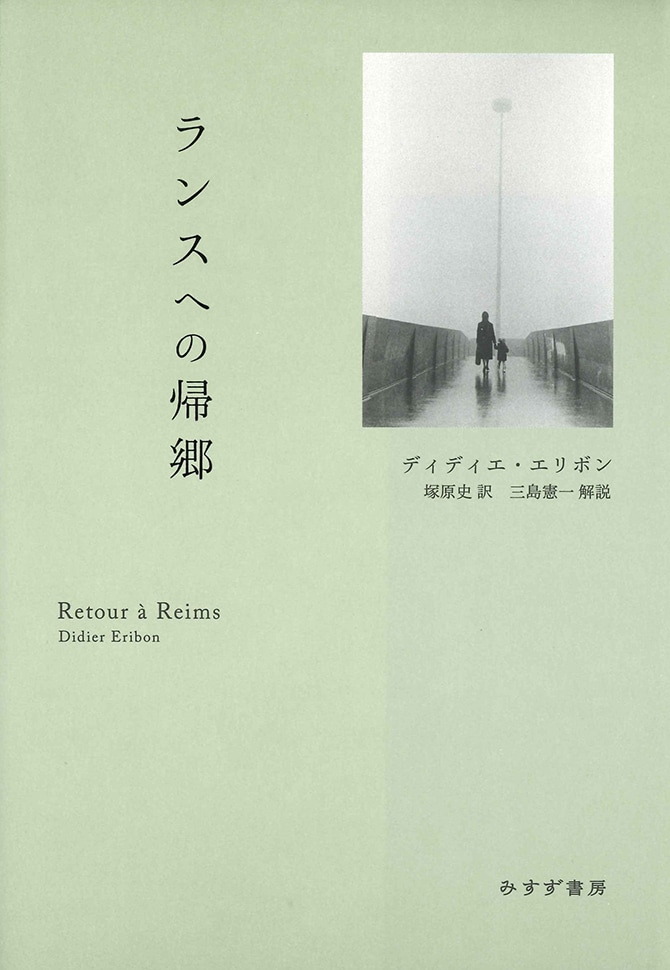

ディディエ・エリボン『ランスへの帰郷』

https://www.msz.co.jp/book/detail/08897/

イヴァン・ジャブロンカ『私にはいなかった祖父母の歴史』

https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0879-2.html

近年の著作において、書き手の出自(小さな歴史)を大きな歴史に組み込んだこうした研究エッセイが注目される。最初に触れたホフマンの本もその一例だ。単なる手法ではなく、歴史が物語を、文学が歴史を取り戻そうとする努力と見てもよいだろう。

『私にぴったりの世界』は小説である。巻頭に引用されている『ボヌール・デ・ダム百貨店』(ゾラ)が根底に意識されているのは間違いない。

https://www.fujiwara-shoten-store.jp/SHOP/9784894343757.html

そして『失われた時を求めて』(プルースト)のユダヤ性を踏まえ、美術家ボルタンスキーがぼろ切れを積み上げたインスタレーションを二重写しに用いてもいる。もちろん一人の女性が生き方を模索して辿り着いた境地のマニフェストとも読める。さりながら本書には、良質の小説を読んだという満足感とともに、半世紀にわたる服飾業界の変遷の現場を実感できるという文化史入門の側面もある。

ナタリー・スコヴロネクは最新作『哀惜の地図』(2020年)で欧州連合文学賞を受賞、今年に入ってベルギー王立フランス語フランス文学アカデミーの会員に選出された。

https://www.arllfb.be/composition/membres/skowronek.html

デビュー作から10年で、ベルギー文学を代表する存在となったスコヴロネク。『私にぴったりの世界』が、強さと優しさを兼ね備えた実力派作家との出会いになっていただけるよう望んでいる。