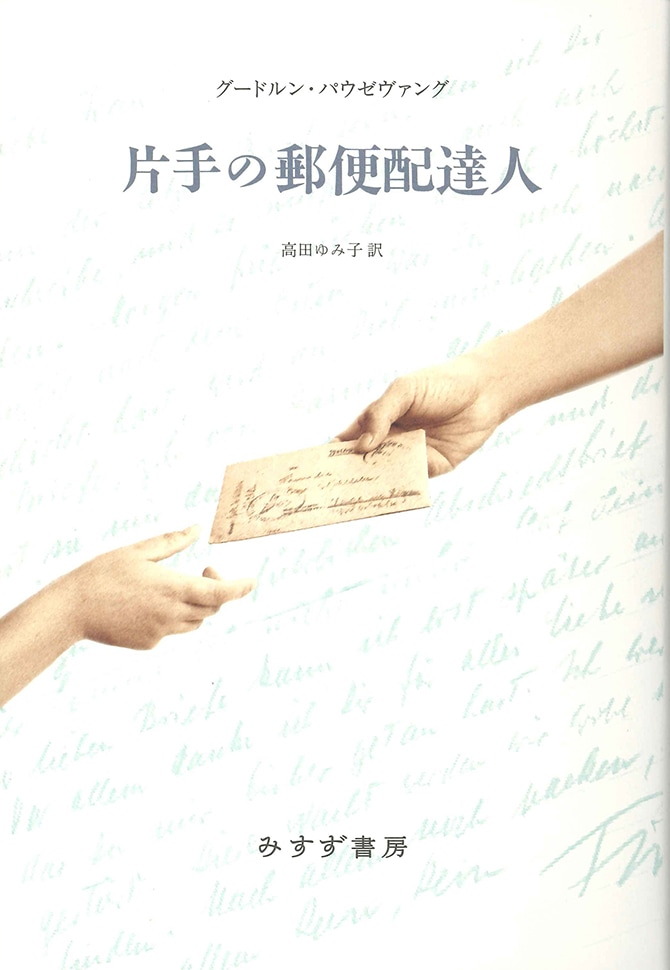

いまから6年前のこと。ドイツの児童文学作家、グードルン・パウゼヴァングの100冊目の著作、『片手の郵便配達人』の邦訳書を刊行しました。「14歳以上」の戦争を知らない若い世代に向けて、当時87歳のパウゼヴァングが渾身の力をこめて書き上げたこの作品を、ヤングアダルトではなく一般向けの書籍として出すことに迷いはありませんでした。

刊行後、ネット上のレビューやブログ、新聞や雑誌の書評を見るにつけ、日本でこの物語が、大人のすぐれた読み手に、深い思いとともに受けとめられたこと、だからこそ、物語のラストで主人公の少年を待ち受ける運命の「理不尽」を、とうてい受け入れられない、と感じる人がたくさんいることも、つよく伝わってきました。

『戦争と児童文学』のはじまりは、そんなひとつのブログとの出会いでした。

〈戦争の本や資料を読み込んでいると、「国」という巨大な一つの生き物同士が戦争をしていたかのように錯覚してしまうことがある。実際にはガンダムのモビルスーツのようなものを着た「日本」なんて、どこにも在りはしない。殺したり、殺されたりするのは、自分の息子と変わらない若い男の子たち。爆撃に手や足をもがれ、暴力に蹂躙されていくのは、「おばちゃん」と声をかけてくれたりする、幼い頃から知っている桜色の頬をした娘たちなのだ。そのことを心に教えてくれるのは、いつもこの本のような、心に響く物語だ……〉

『片手の郵便配達人』のあと、新しく本を作っていくうちに、過去に作った一冊の記憶は上書きされていきましたが、等身大の、生きた言葉で書かれたこの児童文学書評のブログの文章は、どういうわけかずっと消えないで、ときどき私の心に浮かび上がってきました。

息子さんがいて、ブログのほかの記事から、どうやら大阪に住んでいる「おばちゃん」で、いまの社会に生きる子どもたちの生きづらさについて、日本という国のあり方について、一人の市民として、深く考えている人。児童文学をつうじて、戦争という問題にも、ストレートの直球ではなく、「オンナコドモ」という変化球で挑んでいる人。

そんな書き手の姿を想像しながら2年が過ぎ、あるとき、その人が公立図書館での仕事のかたわら、児童文学の評論も多く発表していることを知りました。

戦争と児童文学について評論を書きはじめたのは、『彼岸花はきつねのかんざし』、『八月の光』などヒロシマの原爆を描いた朽木祥の作品に出会ってからだといいます。戦争と児童文学を深く追究していくことで、現在の社会が抱える問題も浮かび上がり、未来への希望へと繋がっていく、との思いが募り、やむにやまれず書き出したというその評論を読み、雑誌『みすず』への書き下ろし連載がはじまったのは、2018年6月のことでした。

児童書を中心に1600本を超える評を発表してきた著者と、児童書やYAはほとんど読まずに思春期を過ごしてきた編集者の組み合わせは、思わぬケミストリーを生んだように思います。いっさいの知識・先入観なしに、まず評論を読んでから、はじめて本のページをめくり、小さな子どもたちに向けて書かれた物語のもつ大きな力を感じつつ、ふたたび評論の文章に戻る。そして、著者と編集者が、それぞれの読みに耳をかたむけ、ときに意見をたたかわせる――そんな作り方ができたのですから。

出会いのきっかけとなった『片手の郵便配達人』は、ドイツでも、若い世代が手にとる物語の在りようとして、その「理不尽」なラストに疑問が投げかけられたといいます。とうてい受け入れがたいこの結末を、どう消化できるというのか? と。

〈戦争の理不尽は、すべてを押しつぶす。いったん終わったかのように見えた戦争が、逃れられぬ運命のようにヨハンを飲み込んでいくのだ。ラストの理不尽さに、私はしばし呆然とした。しかしパウゼヴァングは、あえてこの理不尽を読み手に突きつけたのだろう。〉

〈しかし、私たちはこのラストにただ「理不尽」を感じ、涙するだけでよいのか。その資格が、本当に私たちにあるのか。〉

このあとに続く文章――『戦争と児童文学』のさいごのページにこめられたのは、その問いにたいする、思ってもみない一つの答え、「希望」の可能性でした。

イギリス、ドイツ、オランダ、ベトナム、レバノン、そして日本が経験した、あの戦争を描く10の児童文学をつうじて、見えてくるもの。それは、作家たちが仕掛けた「大人の常識」への挑戦なのかもしれません。