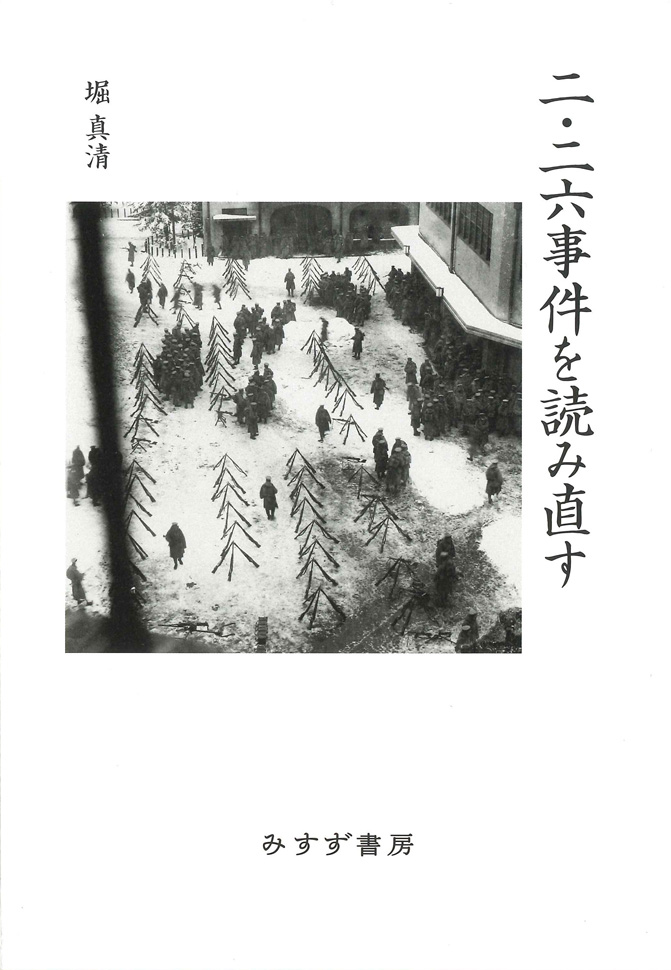

本書の編集作業が進行していた昨秋、『朝日新聞』の「訴訟記録を歴史に生かす」という連続記事の第1回で二・二六事件がとりあげられた。その冒頭のエピソードが印象的だった。事件後の裁判で、首謀者らには民主革命を企てたかどで死刑が求刑されたが、被告の青年将校側は、それは自分たちの意図と全く違うと反論した。そして80余年後に訴訟記録を読んだある将校の甥は、このくだりに「身震いした」という。「今の価値観からすると『民主的』はよいことなのに、おじはこれを懸命に否定している」と。

当時は天皇が主権者なのだから、それを侵犯する民主革命が断罪されるのは当然だ。そうわかっていても、現在から見るとやはりショックである。被告側が自分らは断じて民主主義者ではないと主張していることにも、異様なものを感じる。しかも将校らは、罪を逃れるためにそう言ったのではなく、実際かれらは民主革命を目指していたわけではなかった。首謀者らが望んだのは、腐敗政治の一掃と貧困にあえぐ農村や都市部の市民の救済であるが、かれらはそれを主権在民でやろうとしたのではなく、天皇親政が正しくはたらけば自然にそれが実現されると信じたのだった。ところが、かれらの行動は天皇の逆鱗に触れてしまう。皇国教育のたまもの、天皇の赤子としての精神が骨の髄まで染み込んだがゆえの壮大な思い違いと言える。

かれらのような国家革新派は「昭和維新」をスローガンに掲げており、佐郷屋留雄による浜口雄幸狙撃、血盟団事件、五・一五事件、そして二・二六事件などにつながった。一連の事件には「恐ろしい」「忌避すべき」というイメージがあるが、それと対照的に、先述の青年将校らの天皇への片想いはナイーブだ。それは、橋川文三が『昭和維新試論』で描いた人物のナイーブさを思い起こさせる。橋川は昭和維新の源流として、安田善次郎を暗殺した朝日平吾を冒頭でとりあげた。朝日は、「『真正の日本人』として大衆が平等に共有すべき生活上の幸福を、収奪、蹂躙してはばからない世の一切の特権階級層」のいわば代表として、悪辣な手段で暴富を築いた安田を殺害したのだった。つづいて橋川がとりあげる渥美勝は、一高・京大というコースを進みながら、桃太郎の童歌を機因に日本神話に自己同一化し、街頭演説に短く貧しい生涯を投じた。

昭和維新とはもちろん、成功した改革としての明治維新にあやかっている。藤田省三によれば、明治維新を導いたのは正気の精神であった。ならば昭和維新を導いた精神は、どこか正気を失っていたのかもしれない。しかし、明治維新をもたらした正気の寿命が尽きたあと体制の延命装置としての皇国主義に飲み込まれた社会で、もっとまともな「維新」の目指し方は、どうしたらありえただろうか。

二・二六事件を契機に下からの運動としての昭和維新は影をひそめ、軍部による上からのファシズムが日本社会を覆った。それが行き着いた先は周知のとおりである。「事件は今の日本になにをなげかけているのか」と本書の著者は問いかけている。問うべき大事なことが問われないまま、事件から85年が過ぎようとしているのかもしれない。そうした印象は、事件を「読み直す」ことでいっそう強まるだろう。そこからなにかが生まれることを期待したい。